气道管理的核心问题 | 盲探插管小技巧

点我

气管插管:“盲探插管”法

直接喉镜法是气管插管最常用的方法,对有经验的麻醉医师来说其成功率高,并发症发生率低。然而所有气管插管方面的大型研究都表明由于无法直接窥视会厌,插管均存在一定的失败率。

在此种情况下完成气管插管,就要通过“盲探插管”技术

(即在没有直接或间接看到咽喉的情况下把气管导管置入气管内),或通过“可视”技术间接获得咽喉图像来指导气管插管。

无论是直接或间接可视技术,由于其插管的失败率较低,且与插管相关的喉损伤小,现已成为核心操作。

而盲探插管被认为是“次优”技术,将直接或间接可视喉镜作为首选计划时,作为B 计划的盲探插管技术几乎没有意义。但是在没有直接喉镜替代设备的时代,盲探插管技术得以充分发展,并且在有经验的麻醉医生应用中非常有效。

如今盲探插管技术的吸引力在于其可在插管设备有限或缺乏时使用。在发展中国家或发达国家的医疗保健领域, 如院前或医院病房, 插管设备是有限的, 盲探插管技术尤其有用。

当气道中的分泌物或血液限制可视辅助效果时,盲探插管技术也可能很有价值。盲探插管技术依然在英国CCT 培训大纲中, 并可以分成四类(表14.1)。

一、经口腔或鼻腔盲探插管

第一个盲探插管技术是Macewen 于1880 年描述的经口触觉方法。此方法需要操作者的手指在咽部触诊喉头,随后手指作为向导,指导气管导管进入声门。目前,除去特殊情况,经口盲探插管法很少应用, 且已不再广泛传授。

相比之下,麻醉或清醒的患者选择经鼻盲探插管仍然是一个流行且相对成功的技术。型号和长度合适的导管在良好的润滑后,先缓慢通过前鼻孔,轻轻地进入鼻咽部和声门上区域,导管再向前通过声门,进入气管。

清醒或麻醉的患者,通过倾听导管传出的呼吸声、观察储气囊的运动或二氧化碳波形来引导气管导管通过声门。应避免反复尝试,以减少气道损伤、出血及水肿的可能。

对于成功的经鼻盲探插管管有许多窍门,特别是轻微头部或颈部的运动、气管导管套囊的部分膨胀(这是一个真正的临床技能)。在29章将做更全面的描述。

二、逆行插管

引导导管从气管向头方向逆行插入,再引导气管导管通过正常序列解剖结构顺行完成插管,逆行插管这一术语描述并不是很确切, 也许更应该称为引导盲探插管或经喉插管。这一主题最近进行了综述,详细描述了多项技术与并发症(2009年麻醉杂志)。

1960 年巴特勒和西里洛第一次描述和使用术语“逆行插管”。这两个主要从事头颈部手术的麻醉医师, 他们面临术后早期需要再次手术的患者这一难题。

他们是这样描述此技术的:通过愈合的气管造口瘘管将引导管置入口腔,在其引导下完成气管导管插管。

之后在非洲工作的沃特斯, 第一个描述使用Tuohy 针的盲探插管技术:先用Tuohy 针进行环甲膜穿刺,通过针把几码长的硬膜外导管送入口咽,再用特殊的钩子将硬膜外导管从口咽处拉出,以硬膜外导管引导气管导管通过声门。当气管导管的顶端到达环甲膜穿刺部位后, 将硬膜外导管从口腔(或切口) 撤回,而气管导管则继续进入气管。

沃特斯非常成功地在清醒和麻醉患者完成了依赖手中基本设备行环甲膜穿刺的基本和经典的盲探插管技术。环状软骨气管韧带也可进行穿刺。

硬膜外导管并不理想,因为在喉水平面通过它滑入气管导管还是相当困难的。由于大量的创新和研发,已经有了商用的逆行插管套件。

库克医疗公司(www.cookmedical.com) 提供了能放置2.5mm、4.0mm和5.0mm气管导管的逆行插管套件。它们包括一个通过金属丝以加强的导管,并为气管导管提供了更大支撑。其他的用以加强导丝的导管是输尿管或放射学上的支架管。

逆行插管套件的组件如图14.1所示,表14.2为经典的逆行插管步骤,其细节操作及培训视频可在互联网上找到。

图14.1库克逆行插管的组件工具

逆行金属丝可在直接喉镜下在口咽处( 对着后咽壁) 发现,用Magill 钳拖出,如果是J 形尖端就更容易撤回导丝。一个可供选择的方法是向前输送逆行金属丝直到其通过鼻子出来。在一般情况下,直径小的气管导管不易滞留在喉腔。

(一)光导纤维内镜辅助逆行插管

将盲探和可视技术相融合的插管技术中,引用经典的逆行技术使用通过口腔或鼻腔的导丝进入纤维内镜的工作通道,纤维内镜沿着导丝前进直到显示环甲膜内表面处,将导丝撤回到纤维内镜中,但不要使纤维内镜的前端偏离声门的位置。

一旦导丝完全从纤维内镜撤回,将纤维内镜向远端的气管推进,通过纤维内镜完成气管插管。导丝应该是从纤维内镜的工作通道处出来而不是从颈部出来, 这样可防止导丝将口腔细菌播种到颈部组织。

如果纤维内镜可用,逆行导丝辅助插管技术就不是首选。但是如果首选纤维内镜插管因无法定位声门而失败,那么这项技术就可作为备选计划。

(二)逆行牵拉插管技术

另一个逆行插管技术就是使用逆行引导管将气管导管拉入气管。硬膜外导管或长丝/ 尼龙缝线逆行插入并回到口腔,然后系在气管导管的墨菲眼上,通过它作引导牵拉气管导管通过声门,气管导管和缝线一起进到气管内。缝线可被切断,拔管后保留缝线也是很有用的,因为如果需要再插管时可再次作为引导。

(三)禁忌证与并发症

逆行技术相对禁忌证:颈部解剖结构不清,颈部感染,出血倾向或声门异常者。并发症包括插管失败、声带损伤、出血、感染和皮下气肿。

三、光棒引导插管

喉部是一个表浅的组织。光棒引导插管的原理是把灯焊接在导管的尖头上再在口咽操作,直到在喉的外部看到光。

有综述详细地讲解了透照法的发展史,从1959 年Yamamura 最初描述,到最近流行的新型光棒。Hung 在1995 年对新型光棒进行了描述。

该设备包括了含有电池的手柄、半韧性金属导芯和尖端带有光源且中空可弯曲的光棒。该设备是将导芯与光棒组装再与手柄连接。气管导管斜面向上,套上光棒,固定在手柄15mm 的底座上。在光棒远端的一部分被手动塑形成曲棍球棒形状之前,光棒可根据气管导管不同长度调整。

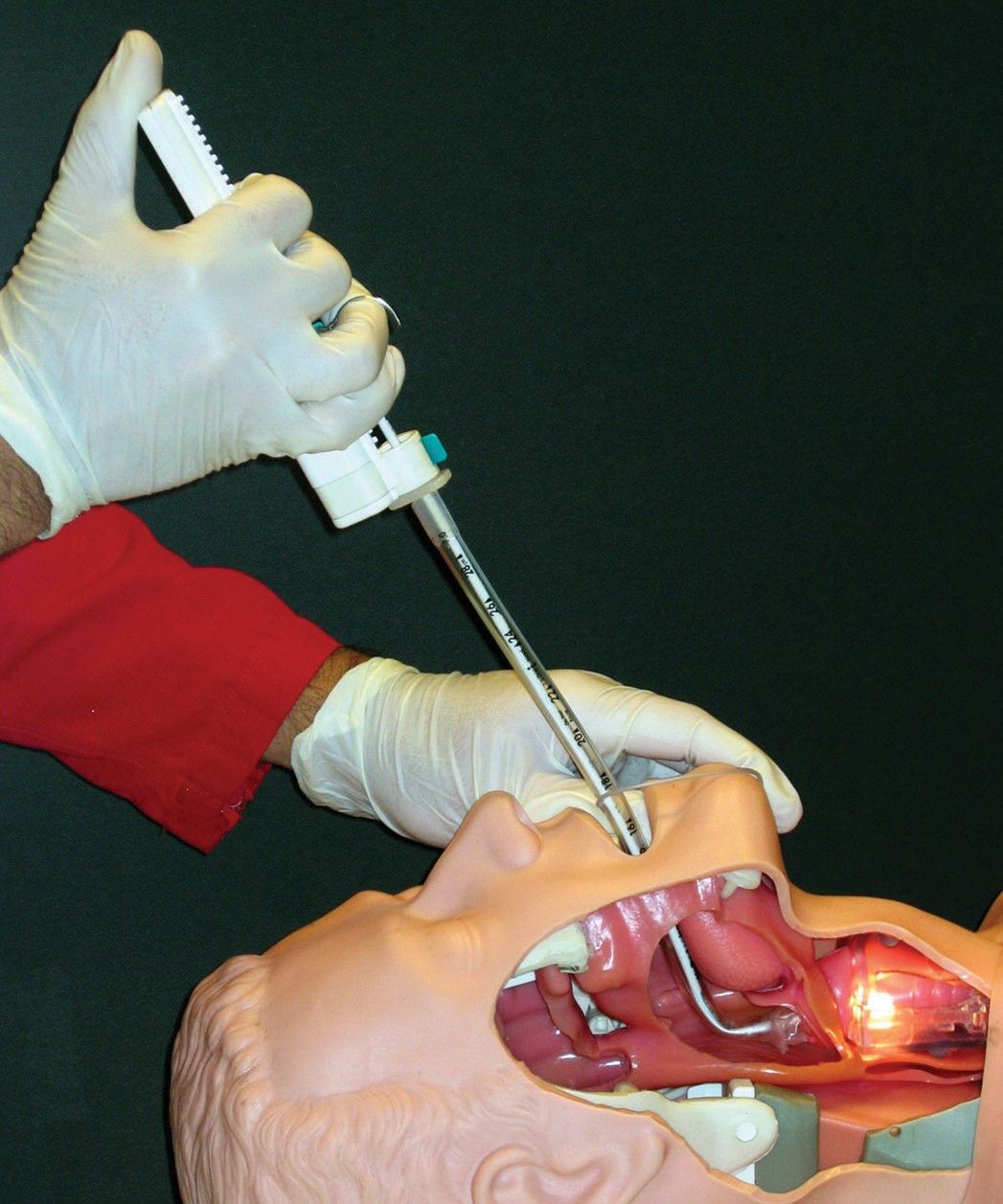

保持患者的头处于中立位,光棒通过口腔进入(图14.2),向环甲膜方向移动。当设备尖端刚好在声带下方时,通过环甲膜(外部) 可以看到设备明亮的透射光斑(图14.3)。

图14.2组装的光棒插管

图14.3环甲膜透光法

当插管器肯定导管尖端通过了声门后,探针后退的同时导管前进。松开固定夹,释放气管导管,退出新型光棒。

该设备可以放在口袋里,清醒或麻醉患者在紧急或择期的情况均可使用。在北美和荷兰备受欢迎,许多文献报道其插管成功率很高。一项206例预期困难插管的患者使用该设备的研究中发现仅有1% 的失败率,平均插管时间只有26秒。禁忌证是存在声门上/ 声门的病变或无法观察环甲膜。新型光棒的时代可能已经过去,但一篇2001 年评论文章显示了在熟练者手中盲探插管技术有多么成功。

光引导插管也可通过声门上气道设备完成。最近开发的“盲探插管装置”(BID),组合了声门上气道设备和食管设备,其导管尖端也带有光源。稍做一些修改也可用在经鼻插管。

四、喉罩插管

使用声门上气道设备插管是一项有用的技术, 在困难气道协会指南中列为直接喉镜插管失败后的B计划。该组合设备能提供通气、确保氧合和完成吸入麻醉,对插管困难的管理非常有帮助。声门上气道设备提供了有效肺泡通气及气管插管的通道。

通过经典的喉罩盲探插管的成功率并不理想(50%~90%)且有局限性。导管的大小受限,3号或4号LMA可容纳一个大小为6.0mm气管导管,5号LMA可容纳7.0mm气管导管。导管必须足够长才能保证导管的气囊完全通过声门。一些加强管可用(尽管导管接头是固定的),鼻RAE管也可用。

图14.4通过I-Gel喉罩的7.0mm气管导管

后来的声门上气道设备如I-Gel喉罩(图14.4)可能更容易进行盲探插管。先放置I-Gel喉罩,检查通气,然后将预先润滑的适当尺寸的气管导管通过喉罩柄。用另一只手固定I-Gel喉罩,其他的操作跟通过一个标准的声门上气道设备插管差不多。以光导纤维镜为基础的可视技术要比盲探插管有更高的成功率。

经典的盲探经喉罩插管的局限性让Brain设计了一个特定的声门上气道设备,即插管型通气喉罩(ILMA)。

图14.5可重复使用ILMA的组件

首先在1997年描述,其成套设备如图14.5所示。其对经典的喉罩进行了改进,包括高度弯曲的金属杆与15mm的连接头连接,便于插入和操纵的手柄,有会厌提升板(图14.6),手柄下部与通气罩之间设计为斜坡,用于引导导管,具有一个特制弹簧钢丝管和可拆卸的连接头以及创新性的斜面。

图14.6抬高会厌的栅栏

导管的斜面设计使得末端可以轻松通过声带,且此设计可通过弯曲纤维内镜因而很受欢迎。应用稳定棒使得插入气管导管后喉罩易于撤除。

设计的3号、4号和5号喉罩其对应的气管导管尺寸为7.0mm、7.5mm 和8.0mm。每个导管都有条垂直线,在插入时应面向麻醉医师,以正确调整斜面的方向(图14.7),还有条水平环形线,表示达到此深度时导管末端已开始推开会厌提升栅栏。

图14.7ILMA水平和垂直线上的气管导管

原装ILMA通过蒸汽消毒灭菌,其导管可重复使用10次,喉罩可重复使用40次。最近研发出许多一次性使用的ILMA喉罩和导管。

ILMA 插管技术就是给患者选择适当的喉罩和气管导管。一般来说,3号喉罩适合30kg~50kg的儿童,4号喉罩适合50~70kg 成人,5号喉罩适合70~100kg成人。

其插入技术不同于经典喉罩,平行握着手柄且稍高于胸骨,喉罩的尖端进入口腔,以半圆形方式移动手柄推进喉罩至合适的位置,直到手柄贴近脸上方。套囊充气不应超过60cmH2O。

是否成功通气靠胸廓运动和二氧化碳波形图来判断。一旦通气成功,患者适当氧合后,断开呼吸系统连接,将润滑的专用气管导管通过主管,直到水平线,也是15mm接头的位置,此时轻轻用力进一步前进,通过会厌提升板,进入气管。当感觉气管导管进入气管后,套囊充气,呼吸系统连接到气管导管接头。胸廓运动和二氧化碳波形图再次确认通气。

如果第一次尝试插管不成功,最好的“窍门”是使用Chandy Verghese博士发明的技术,被称为“Chandy手法”。这一技术,使得喉罩相对喉口获得最佳位置。

操作者在放置喉罩时,一只手握住手柄沿矢状轴轻轻地来回移动喉罩,同时另一只手手控呼吸囊达最佳通气,此时喉罩与声门达最佳位置。第二步骤上提喉罩手柄,使喉罩轻轻向前运动。

另一个窍门是“上下”手法,喉罩气囊充气后拔出约6cm,再插一次。这样可以避免会厌被卷入。在喉罩获得最佳通气位置后再插管。

一般盲探插管不超过三次,暴力的尝试可能会造成食管损伤。气管插管成功后(判断标准将在16章具体讲解) 一般要移除喉罩。ILMA 套囊放气和导管接头撤去。ILMA 按所插入时圆周运动的反向运动进行撤离。稳定棒用于在喉罩撤除过程中固定气管导管,防止导管移位。可能的情况下在口咽部用手指抓住气管导管,再完全撤掉喉罩。接上导管接头,重新建立通气。

许多研究表明,使用ILMA是盲探插管最有效的方法。实际上所有的患者用喉罩通气都是可能的,尽管有些研究显示第一次使用ILMA插管成功率低至50%~60%,但三次尝试插入后成功率为95%~99%。如果盲探插管失败就要采取可视技术方案,可使用纤维内窥镜通过导管或CTrach喉罩进行插管(见第15章)。

五、要点

- 对于有经验麻醉医师经鼻盲探插管成功率很高。

- 盲探插管技术是有价值的。

- 逆行插管是一个快速且安全的技术。

- 插管型喉罩是最有效的盲探插管管装置。

- 通过声门上气道插管是英国气道指南的核心部分。

译 | 朱志兵 杜鹃 校 | 陈向东 李民

图文截取自《气道管理的核心问题》

▼点我购▼

声明

本微信公众号所刊载原创或转载内容不代表新青年麻醉论坛观点或立场。文中所涉及药物使用、疾病诊疗等内容仅供参考。

戳气道管理的核心问题!