【金史聊斋】崛起,看能量也看肚量:吴景平开讲上海金融的百年历史变迁

文│彬瑛

作为历史上闻名于世的远东国际金融中心,上海至今依旧是中国最大、最具国际性的金融中心。本期“金史聊斋”,将从一张20世纪初摄录,视角从上海浦东看往浦西的旧照开篇,回溯上海的金融往事。邀请复旦大学历史学教授、复旦大学中国金融史研究中心主任吴景平教授,生动讲述百年来上海金融发展变迁的历史进程,即近代上海经济的崛起之路,引领我们了解、获取其中丰富的历史教义。

吴景平教授,复旦大学历史学教授、

复旦大学中国金融史研究中心主任

上海金融中心地位的形成

吴景平认为近代中国上海最终能够成为公认的金融中心,究其原因,在于它具有“一些先天的甚至是历史自然的,然后又和历史发展变迁中那些可遇不可求的机遇契合在一起”的综合条件。“上海位于长江入海口,是中国海岸线的中间部分。而十九世纪四十、五十年代,以上海为中心的江浙地区,是全国最领先的地方。交通的便捷、商贸的发达,两者结合在一起,必然有大量的资金上的服务需求。此外,时值鸦片战争之后五、六年间,近代中国第一块‘特殊的空间’在上海产生。即后来被称为‘租界’的区域出现,使得上海成为近代中国,最先、最多的接触外来物质文明的城市,其中包括了金融机构,金融的理念,金融的实物等等。而随着上海的开埠,近代工业龙头的企业集团,如江南制造局、上海机器织布局、轮船招商局、电报局等,以及同国际民生关系密切的工厂,像是最早的机器厂、纺织厂、面粉厂、火柴厂等,逐渐形成了行业,并日益需要更多专门的金融服务。这些都为上海金融在传统的低水平的基础上起飞,迎来近代意义的金融业的产生,创造了一个物质的社会意义的前提。”吴景平总结道,这一百多年来,上海金融业已经具备了几个基本特征,即“进取、开放、包容、合作,以服务的实践,取信于人,且并非狭义的、本地的,而是服务百业、服务社会、服务周边乃至全国,体现和引领现代化、国际化进程。”

19世纪末至20世纪初,上海租界林立,

图为上海公共租界巡捕房办公室

在吴景平看来,近代上海在金融业中,大体又可以分为三类不同的行业:“一类是上海资格最老的传统钱庄。清代中叶钱庄已经在上海成为行业,钱庄的业务、经营的方式、工具,都不同于近代其他金融机构。它与上海城市生活、工商和社会经济有着密切的联系,同时还连接了上海和其他地区的商贸资金服务,影响到周边省份,甚至内地,一度促进了中外贸易。”另一类则是强势进入的外商银行,“从全国范围来说,上海是外国银行进驻最早的地区,首先是英商银行,如1847年第一家进入中国的Oriental Bank(丽如银行),然后是其它一些西方国家,法国、德国,再到日本、俄国、美国等,以及后来的相对较小的国家都陆续进入上海,最盛时达到二十八家之多。外滩以及跟它最临近的那些马路上,都有它们的主要机构和分支机构。”

最后一类是在上海诞生和发展的华资新式银行。“光绪二十三年(1897年)四月,在上海诞生了第一家由中国人自办的银行——中国通商银行。该行是由督办铁路总公司事务大臣太常寺少卿的盛宣怀奏准设立的。而他当时力排众议的一些见解在今天看来,是体现出一种超前的,近代的、开放的、国际化的意识。此后,上海又陆续有一些新的银行的设立。其中值得一提的是‘南三行’,即上海商业储蓄、浙江兴业银行、浙江实业银行,它们的崛起是上海地区华商银行崛起的最重要的标志。而在中国北方,除了国家银行、中国银行和交通银行以外,还有重要的被称之为‘北四行’的盐业银行、金城银行、大陆银行、中南银行。这四家银行是结盟的,为节约发行的成本,后来共同发行了中南券,即中南银行的钞票。”

外滩6号,中国通商银行大楼今貌

上海金融中心地位的形成,并非一朝一夕。“清朝时期,中央政府在北京成立了两家银行,户部银行和交通银行,民国初年,银行也多办在北京和天津。当时的投资人、开办人都是在北京做大官的,或者从祖辈开始就积累了巨大的权势和财富。那个时候,一家银行和政府有关系,或者由政府控股的,赚钱是稳稳的,天津、北京显然是他们金融投资的首选。因此到了北洋时期,华北成为当时中国最主要的金融中心所在地。1920年代后期,中国银行、交通银行、北四行、新华、聚兴诚等多家银行在上海先后开设分行,然后把总行、总管理处迁来上海。而华资银行在业务上同时与外商银行和本国钱庄保持着联系,形成了上海金融市场的鼎足格局。“特别是等到国民革命。1928年,北京改成叫北平,国都在南京。上海的机会来了。中央政府各个部门要存钱肯定到上海来存钱,借钱也是从上海借,因此想赚钱必须来上海。南京国民政府建立后,政府从政策和制度层面构筑上海作为独立金融中心的定位;通过制定和颁布金融法规搭建金融制度体系,厘清金融市场运行秩序;通过废两改元和法币政策统一货币制度,化解了国际市场汇率波动对中国财政金融的损害,同时进一步确立了新式银行在金融业的主导地位。这些卓有成效的措施为这一时期金融业的整体振兴创造了安定、和谐的环境。”此时的上海,除了原有的拆借市场、外汇市场、内汇市场之外,还正式形成了黄金市场、期货市场和证券市场。其交易所也是当时国内种类最多的,不仅有证券物品、华商证券较典型的两家,更有分别以纱布、金业、机制面粉、杂粮油饼等为标的物的四家,还有中央、通易等信托公司。

外滩15号,原中央银行大楼,

今外汇交易中心一隅

“另外,中央银行在上海开办是一个指标。中国的金融中心,政府已经认定在上海。中央银行的总部当时在上海外滩,以上海为中心的一个新的金融网络建成了。后来,中国银行、交通银行,中央银行、农民银行,先后以上海为它的总行或者总部,或者是总处。直到抗战前,官方和民间,各行各业,都向金融街传递这样的信息,想做生意想做的,到上海来。在这里,无论是银行的数量,银行的资本,银行的存款、汇款、放款,各种各样的业务的种类,任何的考核指标、衡量指标,毫无疑问上海就是最好的,最高的,最先进的,也是最符合现代的、近代的、国际的要求的。”

人才汇聚,上海知名金融家

的经营理念和实践

上海滩钱业领袖秦润卿

20世纪30年代,上海拥有全国性的大银行的总行数十家,上百家的本地钱庄,是中外金融家汇聚之处。期间代表性人士不乏:清朝末年民国初年资本家、银行家盛竹书,“钱业巨子”秦润卿、“外汇兑换业务的先驱”胡祖同,“中国现代银行之父”张嘉璈、中国银行常务董事钱新之……吴景平表示,“中国本国银行业最后能够确立起在金融市场的主体地位,那些引领银行业经营发展方向的银行家,功不可没。”如上海商业储蓄银行的总经理陈光甫,早年留学美国宾州大学,创建上海商业储蓄银行时实收资本总额只有7万元,被戏称“小小银行”,但陈光甫在“小”字上做文章,很长一段时间里宣布上海商业储蓄银行只要有1元就可以开立储蓄账户,在“十里洋场”确立起不嫌涓滴细微的理念,开业十余年,便成为著名的“南三行”之首,后来在主要业务额方面仅次于中国银行和交通银行,实际效益则被公认为金融界之最。

“南三行”之首,上海商业储蓄银行创始人陈光甫

这样一批优秀的金融家群体“在商言商”,在经营管理主张方面都各有特色。他们有着较开阔的视野、强烈的社会责任感、使命感,不少人还曾经留学欧美、日本,了解近代经济学、金融学的学说,也了解外商企业和金融机构的经营管理情况。吴景平分析道,“在中央银行功能缺失、政府监管尚未完全到位、金融制度体系尚在构建的时候,他们或以个人、或通过同业组织以群体的方式,在维护同业整体利益的同时,寻求和实现金融业整体的进步。在稳定金融市场、预防金融风潮、推动实行货币改革,以及建立公共准备、征信、票据交换和承兑机构方面,进行了不懈努力,到1930年代中期,这些目标逐步得以实现,其影响远远超出上海一地,在行业与社会层面上,为金融的繁荣和现代化做出了贡献。”

文化底蕴,近代金融学理

和务实知识的传布

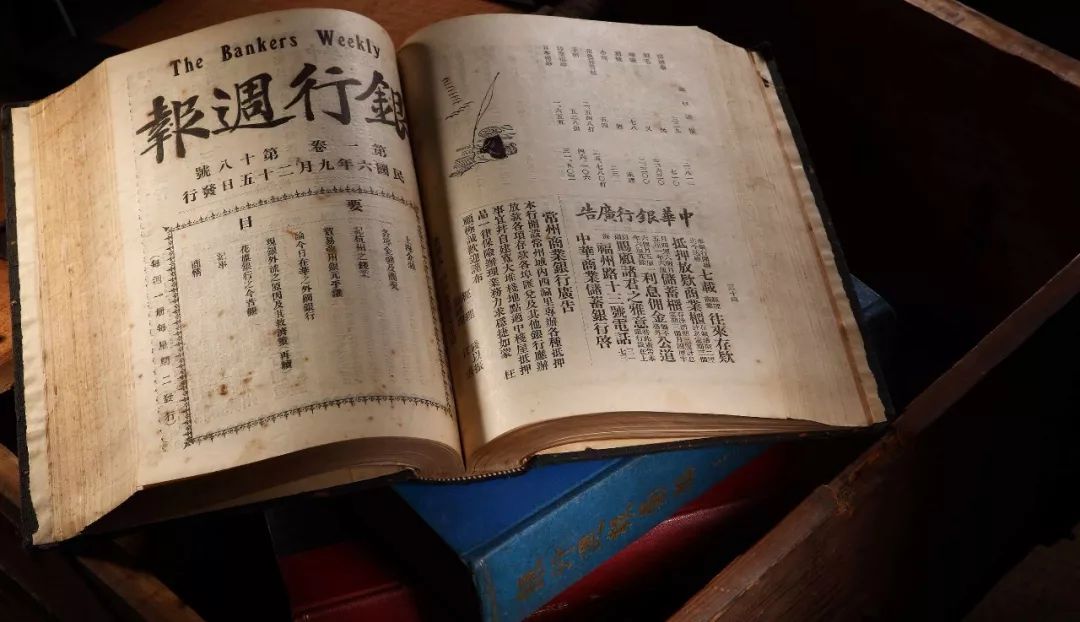

《银行周报》是当时最有影响力的金融刊物

吴景平认为,“金融业的现代化步伐,是随着现代金融学理和实务的传布而前行的,这种传布的载体主要有专业刊物、学术团体、理论著作等。”首先是专业性刊物。“旧式的金融机构定期、不间断地办刊物在整个中国非常少见,其中最有影响的是《银行周报》。

该刊最初是中国银行的内刊,1918年上海银行公会正式成立后,改由公会主办,主要内容是对本国、外国各种金融的理论、知识的介绍,并逐渐发展成为上海乃至全国银行业的专业刊物,影响极广。此外,由钱业公会主办的《钱业月报》、中国银行主办的《中行月刊》、中央银行主办的《中央银行月报》,及《金融导报》、《金融周报》等,对于上海乃至全国金融业和金融市场的规范化发展,起到了学理和实务方面的指导作用。”其次是金融业专业学术团体。“其中最主要的就是银行学会,1932年由上海银行业人士为主体发起成立。这样的专业学术团体在其他领域有许多,但是金融业则仅此一家,且影响非常大。银行学会成立后,旋即接办资耀华、章乃器等人发起的银行实务研究会。随着成员的增加和待研究问题的多样化,银行实务委员会之下成立了仓库、单据、国外汇兑等10余个小组委员会,分别进行专题性讨论,并由银行学会按照专题分门别类地汇编成《银行实务》,向会员银行和金融业发放,其中国外汇兑业务规则还分别出了中文和英文本。在培训银行从业人员方面也颇有建树,此外,银行学会还不定期地举办学术演讲会,以冀提高银行业从业人员的学识水准。”

最后,是大量关于金融学理和实务的著作得以出版发行。“金融现代化的发展客观上离不开相应学理和知识的支撑。据不完全统计,1920、1930年代在上海地区出版发行(包括翻译)的金融类著作不下300多种,同时期全国出版的金融类图书总数达千余种。除了通论性著作外,还有货币、银行、典当、钱庄、信托、保险、交易所等更专门性的著作。当时国外学者的金融著作有较多翻译版本, 中国人编写的金融著作亦不断问世。这些书主要供各大学商学院作为教材,同时为金融界人士广泛阅读参考, 在当时的学校、图书馆以及银行业、金融业都可以查阅。”

新的历程和辉煌

外滩的今昔对比

“1949年后,特别是改革开放后,我们迎来了上海金融业,同时也是上海这座城市金融发展新的篇章。曾经的上海市民只认识中国人民银行一家银行,看上去单一朴实甚至有点寒酸,可其业务同市民生活息息相关,我们油盐柴米菜都在一折存折中。又如工商银行,它是今天世界市值最高的企业,三十多年前也是非常朴素的来到这个世界。后来,我们有了股票,买股票要有认购证,上海出了杨百万,李百万等等。购买股票的场面热火朝天,可谓真实的上海金融历史记载。当然更代表上海金融业乃至中国金融业的前沿的,是各种交易所。改革开放以来,金融业内的先试先行,探索的第一步,毫无例外,中央都放在了上海。”吴景平感慨道,“上海新的辉煌,源于历史,机遇历史,又超出了历史。历史告诉我们,上海的金融是整个社会近代以来发展变迁的一个部分,这其中,大的国家的命运,城市的命运在很大程度上规范了上海金融业的基本的格局。我们也必须看到,无论是国家的,行业的,还是地区的,它的基本的制度安排,是非常关键的。整个行业,以及跟这个行业有关的方方面面,需要有一个构建基本的制度的责任。上海不可忘记上海是全中国的上海,甚至是更大范围的客户们的上海,上海的金融一定要与周边,与其他地区的经济发展,与社会发展互动。切不可沾沾自喜,自我为尚,忘记了金融业的本分是服务。必须与城市的规划、发展、建设都互动,服务于城市的发展,城市的规划。而文化底蕴的建设与整个城市公众的意识也需要更加明确,我们是这个城市中的一员。此外,国际化是日益复杂的,不可逆的,现代化是没有止尽的,我们始终需要这种进取的精神。我们了解这段上海金融的历史,说到底是为了足谋于未来,希望这一点大家共勉。”

【金史聊斋】百年故纸,藏着怎样的金融秘史——“申档”专家邢建榕对话“盛档”学者王宏

【金史聊斋】金融活水“海”上来——近代上海埠际金融贸易往来三人谈 【金史聊斋】“一带一路”千古春,经风经雨万里情——专家漫话丝绸之路钱币文化 【金史聊斋】打“公益牌”,自民国那会就是潮流——漫谈旧时银行家之善行善举(上)