胥治中少将之女斥恶搞革命经典:了解“初心”才会敬畏

胥治中少将之女胥晓琦 摄影记者/李文静

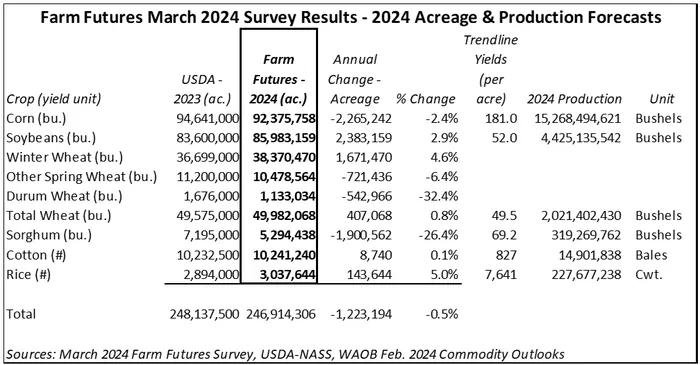

【记者/王梅梅 统筹/刘姝蓉】“红色歌曲、革命经典为什么会遭到人们的恶搞?难道不是现在的年轻人对相关历史一知半解造成的吗?”近日,开国少将胥治中之女胥晓琦再次面对大白新闻的镜头,谈到了革命精神在新时代的尴尬境地。

今年年初,在某公司年会上,经典革命歌曲《黄河大合唱》被恶搞,歌词低俗,表演粗劣,舆论反响强烈;随后,多名“精日”分子恶行被曝光,遭到外交部长王毅怒斥:“中国人的败类!”为什么革命精神被人肆意践踏? 胥晓琦与自己的老家、湘鄂西苏区早中期的中心——湖北省石首市党史办负责人进行深入交流后,找到了答案,也是她在访谈中反复强调的一句话:了解“初心”,才会敬畏;要不忘初心,牢记使命。

对穷苦造成的悲惨事情近乎麻木

据胥晓琦介绍,早在辛亥革命时期,革命组织就在石首市萌芽了,这与当时社会背景是分不开的。她讲道:“从石首市党史办的资料来看,那个时期社会底层的民众尤其是农民的生存非常艰难,一个是封建地主压迫,还有一个就是官府的苛捐杂税,双重压力下,农民和手工业者被剥削得所剩无几。”胥晓琦说,自己位于长江边上的老家是个自然条件优越、物产丰富的鱼米之乡,这里本应是人人衣食无忧,但广大底层民众却过着食不果腹的苦难生活。

在去年的采访中,胥晓琦曾讲过,自己的父亲胥治中少将最喜欢吃的“美味”是家乡的一种小野鱼,从河里捞起后晒成干,用辣椒炒炒即食。谈到这种“美味”的味道时,她直摇头,说“这种炒小鱼又苦又腥又辣,吃不饱饭的穷苦人才会吃!”这正是红色政权能够站住脚并生根开花的原因。

胥晓琦说,父亲童年时,家里太穷太苦了,以致家里人对穷苦造成的悲惨事情都近乎麻木了。那时候,父亲的家里共有四口人:爸爸、妈妈、姐姐和他本人。全家人仅靠一间瓦房、一亩五分地活着。胥治中3岁时,母亲因病没钱医治故去;6岁时,姐姐被卖给人家当童养媳,但两三年后就被虐待致死。两位亲人相继离去,固然让胥家父子俩伤心至极;而让胥治中的父亲稍稍得到一丝平静的是,人口的减少使压得他喘不过气的生活重担减轻了些许!

胥治中八九岁时,其父将仅有的一间瓦房卖掉,盖了三间茅草房,用卖房的钱买了一亩地,家里有了二亩五分地,父子二人总算能勉强维持温饱了。

胥治中资料图

大革命轰轰烈烈地开始了

虽然家里穷,但为了以后少受人欺负,胥治中的父亲长年勒紧裤腰带、到处打短工,为儿子凑钱上学。终于,在胥治中七岁那年,父亲给他凑够了到私塾读半年书的钱,他就开始读半年私塾,再给人家放半年牛和父亲一起凑第二年读半年书的钱。这样过了三年之后,他的父亲生病不能打短工了,再也凑不出供儿子读书的钱了,只能无奈地对儿子说:“以后你就好好学种地吧,长大有碗饭吃就行。”

1925年,轰轰烈烈的大革命开始了。胥氏家族里有一位胥治中的远房叔叔,大学毕业后受共产党组织派遣,回乡建立农民协会、成立赤卫队,发动领导了以武装斗争为主的、轰轰烈烈的农民运动。但是,这场农民运动最终遭到了地主武装的残酷镇压,共产党人、赤卫队员、农民运动积极分子被疯狂追捕杀害。那时,胥治中就跟着身为赤卫队员的父亲“跑反”——地主武装来了就跑路,等对方走了再回家。

苏维埃政权领导武装斗争,让农民看到希望

1929 年6 月,根据中共中央决定,特委书记周逸群以中央巡视员的身份来石首活动。9月,恢复中共鄂西特委,特委机关设在石首袁家铺,并将袁家铺乡苏维埃政府改为袁家铺特别乡苏维埃政府,用以指导鄂西根据地的建设与发展。1929 年12 月中旬,中共鄂西特委根据石首横沟市会议的决定,将鄂西游击总队升编为“中国红军独立第一师”,下辖三个纵队,共有指战员四五千人,石首的红军为第二纵队。

1930年4月,中共鄂西特委机关从石首袁家铺迁驻石首调关镇,同时, 召开鄂西第一次工农兵贫民代表大会,正式成立鄂西五县(石首、江陵、监利、沔阳、潜江)联县政府。联县政府设秘书处、土地部、财经部、水利部、军事部和政治保卫局等机构,政府机构在主席团的统一领导下开展工作,并指导各县苏维埃的建设。

“为什么中国共产党的组织机构和武装力量建立都是在底层民众生活在水深火热中的地方,因为这里才有坚实的群众基础。”胥晓琦意味深长地表示。

胥晓琦说道,父亲曾表示自己在八九岁时开始懂得了,中国共产党的初心和千千万万穷苦农民的初心是一样的,就是打土豪、分田地、杀劣绅,解除劳苦大众千百年来所受的压迫和剥削。“当革命受到挫折,我觉得遍地黑暗;当革命由失败走向胜利的时候,我觉得天又亮了,能自由地回到自己的家乡。”孩提时代的胥治中心愿如此简单。

缅怀英烈以明志,将军不忘初心

因父亲在肃反中被诬陷杀害,尚不满13岁的胥治中成了孤儿。在苏维埃政府的支持下,他要求参加红军,刚开始因年纪小,被拒绝了三次。第四次他哭着不走,一位连长怜他年小又看他精干就收下他做通讯员。

红军长征的时候,胥治中才15岁且体弱多病,尤其是“打摆子”即疟疾发作时,发高烧无力,加上长期疲劳、营养不良,已有生命危险了。部队迫不得已在路过一位老乡家时将他寄养在那里。病好后,他偷偷从老乡家跑出来,几经翻山越岭终于找到部队,继续跟着共产党干革命。

很长时间,胥晓琦都不理解父亲为什么终生抱着死都不怕的决心“一心跟着共产党走”。当她仔细阅读了老家的党史资料才明白,在那个底层民众备受剥削压迫生存艰难的年代是中国共产党带领他们走上了通往新生的道路;才明白父亲在上世纪80年代为石首市党史办题词“为中国人民解放事业英勇献身的烈士们永垂不朽”的深刻含义,就是以此明志不忘初心。

在土地革命战争时期,石首人民在中国共产党的领导下,坚持艰苦卓绝的武装斗争,创建了以石首为中心、以调关为首府的湘鄂西早中期革命根据地,为革命政权的建设积累了宝贵的经验。以胥治中少将为代表的石首“三万儿女当红军”,这在湘鄂西乃至全国革命史上都堪称壮举。先后组建中国工农红军独立第一师和新六军,石首籍红军战士,随红二方面军进行七千里战略大转移和震惊世界的二万五千里长征。

胥晓琦翻阅石首市大革命早期史料 摄影记者/李文静

在这次访谈中,胥晓琦主要讲述了父亲的童年生活以及中国共产党在石首的早期革命活动。因为在她看来,无论什么时候,人们都要保持着革命时代的赤子之心。“红色歌曲、革命经典为什么会遭到人们的恶搞?难道不是现在的年轻人对相关历史一知半解造成的吗?”面对如今革命经典被肆意践踏的现象,胥晓琦痛心疾首地表示。

今年两会期间,多名代表委员抨击恶搞经典作品乱象,全国政协委员、中国国家话剧院演员张凯丽表示,每一个国家都有民族记忆,具有爱国主义精神的文艺作品,是经过很多年岁月的凝练留下来的,中华民族精神是绝对不允许被侮辱和践踏的。字里行间反复强调了中华民族的初心。

此次专访,胥晓琦在谈及父亲的初心以及共产党从一而终的使命时,她表示,革命后代和各地党史办尤其是一些革命老区的党史办往往更了解、更关注相关地区和人物进行革命斗争的历史事实和真实背景。她希望大家能面向全社会,尽量全面、深入地还原历史,不管在战争年代,还是和平时期,带着使命感告诉人们共产党的初心。