伊朗核协议始末,特朗普为何称其为“最大败笔”

原标题:伊朗核协议始末,特朗普为何称其为“最大败笔”

伊朗核协议的诞生,源自各方对中东利益均衡的妥协,如今特朗普坚持退出核协议,自然也离不开利益问题,而要探究其内在原因,势必离不开对伊朗核协议全面深入的了解。

伊朗的核能发展计划开始于上世纪50年代后期。它先后投入大量资金,建立了1个核电站、6个核研究中心和5个铀处理设施。让人有点意外的是,这一计划正是在美国和其他西方国家的支持下开展起来的。不过要知道那时候的伊朗可是由亲西方的巴列维王朝统治的,所以受到慷慨的援助也是很自然的。

结果到了1979年的那个春天,平地一声雷,伊朗人民起义革命,不仅把君主沙阿赶下了台,还搞了一个伊斯兰共和国,之前亲西方的政权在革命之后就被不听话的伊斯兰共和国所替代了。从此以后,伊朗跟美国的关系就由粉转黑,并且一直持续了几十年。

到了2003年,伊朗趁着美国忙着打伊拉克宣布他们发现并提炼出能为其核电站提供燃料的铀了。这下美国恼了,于是纠集其他几个核大国开始搞谈判。国际社会斡旋之下,伊朗签署了《不扩散核武器条约》附加议定书并终止了铀浓缩活动。作为补偿,西方承诺为伊朗提供核技术、核燃料和一座轻水反应堆。

结果到了2006年初,伊朗恢复中止了两年多的核燃料研究,并在4月宣布已成功生产出纯度3.5%的低纯度浓缩铀,于是新一轮的谈判又不得不开始。所谓的六方会谈也就是从这个时候开始成为常规格局。当年底,联合国安理会通过决议要求伊朗立即停止所有与铀浓缩、重水反应堆有关的活动,并决定对伊朗实行一系列与其核计划和弹道导弹项目有关的禁运、冻结资产和监督相关人员出国旅行等制裁措施。

双方扯皮的焦点其实就在于要不要停止铀浓缩活动,但是伊朗方面则表示我是浓缩了铀但我又没造核弹,和平利用核能的权力总要给我。事实上伊朗也确实没在造核弹,不仅国际原子能机构(IAEA)总干事巴拉迪说没有证据表明伊朗在研制核武器,就连美国情报机构的报告都认为伊朗没有重启2003年之前的核武计划。

后来,联合国又分别在2007、2008年对伊朗追加了制裁;美国和欧盟也分别实行了更多的制裁,还时不时地威胁一下用武力解决问题。然而时任总统内贾德正好不吃这一套,咬定了美帝打不起来第三场战争,于是制裁和威胁并没有取得什么卵用。再后来双方也一直有在扯皮,但是也都没啥进展。直到2013年,温和派的鲁哈尼上台以后,六方会谈才又重启,之后又磕磕绊绊谈了两年,才有了今天的协议。

那么这到底是怎样的一份协议呢?

首先得科普一下原子弹制造的基本流程。这个流程可以用下面这张图来说明,而我们常常听到的铀弹和钚弹则分别对应着上下两条制造通道。一般来说从自然界中开采出来的铀矿中所含的铀大部分都是铀238,用于原子反应的铀235含量不到1%。也正因为此,掌握核能应用的最重要一环就在于铀235的提纯过程,这一过程就是由我们常常在新闻里听到的离心机来完成的。应用于核电站反应堆的铀235含量在5%左右,而武器级的浓缩铀浓度则需要超过90%。通过这个过程(图中上路)制造的核弹被称为铀弹。

相比之下,还有一种更加简单粗暴的方法制造核弹,也就是下面这条通道,即在反应堆中对铀238进行辐射处理。该过程中铀238先吸收一个中子成为铀239,再自然衰变成为钚239。尽管这一过程转换效率不高,但由于钚和铀属于不同的元素,分离起来比前面所说的分离铀的两种同位素要容易得多。再加上钚弹一般来说威力也更大,因此某些国家为了短平快地搞核弹,就会先搞钚弹。

正因为如此,此次的协议在限制伊朗核计划的方面也是双管齐下。在铀弹这一边,主要就是限制铀浓缩。伊朗目前的浓缩铀浓度在20%左右,主要有两座浓缩铀工厂Fordo和Natanz。按照协议,建在地下深处的Fordo将被转为科研用途,而Natanz则将把离心机数量减半,到5000台。伊朗还同意在未来15年时间里将浓缩铀纯度限制在3.7%以下,并将低纯度铀的库存限制在300kg以内。一般认为这样的储量和纯度是不足以制造一枚原子弹的。

而在钚弹这一边,伊朗的重水反应堆Arak将被重新设计和重建,从而使其不再具有生产武器级钚的能力,其原先的核心部分将被去功能化,但仍然会留在伊朗。该反应堆产生的乏燃料(即用完的核废料,但仍可以被用于制造核武器)将被运到国外。此外,伊朗保证15年内不再建造重水反应堆。

为了防止过去扯皮的事情再发生,伊朗同意给予IAEA更多权力和信息,同意IAEA调查国内所有与铀浓缩相关的可疑地点和铀供应链中的相关企业。作为交换,西方对伊朗的所有经济、金融制裁将在协议正式实施之后全部取消。联合国的武器限制将保留5年,而对伊朗的弹道导弹制裁将保留8年。伊朗还接受了一项“快速恢复”制裁的安排,即如果该国违反与六大国达成的核协议,那么制裁将在65天内恢复。

简单来说,就是伊朗现有的核设施基本上都得以保留,只不过各方面功能都要削弱一点;然后核燃料要交出来一点,不能存太多。我们前面讲了,之前双方扯皮的焦点就在于浓缩铀活动能不能继续,而现在的协议意味着浓缩铀活动在限制规模和浓度的前提下被保留了。

对伊朗来说,虽然核设施功能受到了限制,但保留的这些设施变成了合法存在,也就意味着其正式被承认为“临界有核国家”。据估计,该协议将把伊朗制造一枚核武器所需的时间从3-4个月增加到12个月。也就是说,虽然他没有核弹,但是他具有制造核弹的能力,而且这种能力得到了有核国家的默许。

考虑到解除制裁带来的巨大经济利好,这一协议对于伊朗来说几乎是百利无害。事实上,这一协议与七年前伊朗自己提出的方案几乎没什么差异。看起来好像是温和派总统上台促成了协议,实际上则只不过是给了一个姿态,原先的诉求都保留了下来。

正因为此,伊朗从上到下都可谓是喜气洋洋。在四月达成框架协议后,伊朗政府的电视台直播了奥巴马的讲话,这种做法从1979年伊朗革命以来就从未有过,让两个国家的很多人感到惊讶。在德黑兰的一些地区,人们热烈欢呼,按响汽车喇叭,开始期待石油及金融交易摆脱制裁后的生活。

那协议实施之后对伊朗会有什么影响呢?

其实伊朗之前虽说在谈判上很硬气,但这么多年的国际制裁影响还是相当巨大的,很多人都认为这不亚于一场战争。世行报告显示,虽然2013年官方公布的失业率为10.9%,但非官方数据估计伊朗的失业率高达20%。通货膨胀率在2013年时一度超过40%。伊朗的货币里亚尔在五年间贬值了三倍,2010年时一万里亚尔可以换到一美元,现在需要三万。有人甚至开玩笑说在德黑兰,海洛因比肉便宜多了。

对于工人阶级来说,工资停滞、失业和高通胀让生活举步维艰。2014年的最低工资243.5美元只相当于一个四口之家的贫困线(720美元)的三分之一,更何况数以百万计的工人甚至都拿不到最低工资,拖欠工资也是家常便饭[11]。而制裁对国家运行最直接的打击在于,医院无法得到重要的药品和设备,汽车和飞机维修缺少零配件,这些对伊朗人民来说都造成了巨大的痛苦。

而解除制裁以后,伊朗经济有望取得快速发展。不仅他们被西方银行冻结的一千亿美元资产将重新回到自己手里,那些苦于世界经济萎靡找不到投资渠道的各国资本也几乎肯定会蜂拥而至。伊朗方面已经公布了重建核心工业的计划,到2020年对石油和天然气项目的投资将达到1850亿美元。他们还宣布到2021年要把原油日产量从现在的280万桶增加到500万桶。这里面可以说到处都是肥的流油的投资项目,因此自从协议签署,各国政要就走马灯般地访问伊朗,寻找合作商机。不过据《经济学人》杂志报道,这里面最终切到最大蛋糕的还得数美帝的资本家们。消息称美国公司早在协议签署之前就已经打通了当地人脉,“一旦核谈协议签署,第二天你就会发现美国人已经拿下了最好的项目……等欧洲人排上队的时候就只能跟埃克森美孚和雪佛龙谈判了,就像在利比亚发生的情况一样。

这协议对伊朗这么慷慨,美国是咋想的?其实美国也有美帝的苦衷。自从1979年那个春天,伊朗就成为了美国的眼中钉,为了解决这个叛逆国家的事情美国也是操碎了心,胡萝卜大棒都没少用,还暗中怂恿伊拉克跟伊朗打了十年的两伊战争。只不过这个伊朗就像是个打不死的小强,战争和制裁都没能让它屈服。

然而进入21世纪,美国突然发现世道好像有点变化。打了两场怎么打也打不完的战争以后,中东的局势一点都没有好转。尤其是这两年,不知道从哪里冒出来一个ISIS,简直就是势如破竹。美国在中东的角色一下子就从原来的指点江山变成了现在的救火队员,叙利亚、也门、伊拉克,到处都是乱的像一锅粥。这时候回头看看,突然发现中东还能靠得住的小伙伴们也就剩下没几个了。

更加关键的问题是,美国在中东最大的伙伴沙特其实说到底跟ISIS同属逊尼派,因此对于ISIS的态度也比较暧昧。关于什叶派和逊尼派,大家可以简单这么理解一下:它们是伊斯兰教的不同派别,一般讲来逊尼派自称为“正统派”,其人口也占了伊斯兰世界的百分之八九十;而什叶派则在大部分国家都属于少数派,唯有伊朗和伊拉克是两个例外。伊拉克的情况比伊朗更复杂一些,虽然什叶派占多数,但是逊尼派人数也不少,统治阶级在萨达姆时代是逊尼派,现在则变成了什叶派,因此教派冲突尤其复杂。

ISIS说到底不过是一个比较极端的伊斯兰原教旨主义派别,因此很难严格地把他们和其他圣战组织的成员区分开来。很讽刺的是,很多在美国的怂恿之下由沙特和土耳其训练出来的圣战分子,一边在叙利亚帮助他们反叛阿萨德政权,另一边又在伊拉克跟美帝作对。对沙特来说,无论是教派还是利益上讲,都没什么动力帮美帝打ISIS。再加上伊拉克政府又是个扶不起的阿斗,于是在ISIS这件事情上,离了伊朗还真就不行了。

事实上,伊拉克所谓的政府军根本就靠不住。伊拉克政府所谓赢得提克里特战役,从ISIS手里收复了这一北部重镇。实际据美军副参谋长邓普西说,该次行动的三万军队当中有两万是“由伊朗建立和武装起来的什叶派民兵组织”。他还说伊朗支持的武装参与到打击ISIS的行动中是“一件积极的事情”。现在摆在美国面前的事实就是,如果没有伊朗支持的什叶派民兵组织,伊拉克政权可能早就分崩离析了。因此,这个当口实在是太需要跟伊朗重修旧好了。这样看一看,核谈当中对伊朗慷慨一点,也就不那么奇怪了。

中东就这么点地盘,民族和宗教冲突又是剪不断理还乱,这就意味着任何一方得到了好处,就必定有另一方受到了损失。而美国和伊朗交好,几乎引起了他在中东的所有传统盟友的不满。

伊朗现在正在伊拉克和整个海湾地区的广大什叶派教徒中建立起强大的影响力,这让沙特简直如坐针毡。我们前面讲的提克里特战役就遭到了沙特的强烈反对,因为提克里特属于逊尼派的核心区域。这里一直以来都是逊尼派的地盘,沙特自然不愿意落到什叶派和伊朗人手里。如果大家还记得老虎君之前讲过的也门的事情,也是沙特方面在组织空袭胡塞组织,而胡塞组织的背后正是伊朗人在支持。据说沙特官员已故意放出风声说他们与巴基斯坦达成了某种核协议,只要伊朗一有核炸弹,他们就会向巴基斯坦购买现成的核弹。

另外一个美国的老朋友以色列对于伊核协议也是相当不爽。本来以色列就对伊朗暗中支持黎巴嫩真主党和搞核计划很不爽,多年来一直在怂恿美国大哥空袭伊朗的核设施。现在不仅空袭没戏了,伊朗浓缩铀的权力还得到了承认,简直是叔可忍,婶不可忍。这不,协议刚一出来,以色列总理内塔尼亚胡就谴责这项协议是重大历史错误。美国国会的犹太人院外游说集团也正开足马力争取在国会否决这项协议。由于现在参众两会都由没什么兴趣解除制裁的共和党控制,奥巴马要通过这个协议也还要费一番周折。话说回来,老虎君得说句公道话。虽然以色列一直嚷嚷伊朗核威胁论,但事实上整个中东地区唯一有核武器的国家就是他们自己,而且他们几乎打遍了周边所有国家。

美国就像是在中东的一团乱麻当中走钢丝,一边要依靠伊朗解决伊拉克和ISIS的问题,另外一边又要时刻安抚受到冷落的老朋友们,让人不得不感叹一下老大也不好当,当然力量衰退了的老大就更不好当了。

那么如今特朗普为何又要视之为“美国败笔”,将该协议“打回”国会,要求其退出协议并恢复对伊制裁呢?

从各国立场来分析

对伊朗来说,前文说过,作为长期被国际社会封锁、制裁的中东大国,伊朗坐守世界第一大天然气储量、第四大石油储量,却难以将之转为经济源动力。为了确保伊朗政权不受冲击,以防美国搞“颜色革命”,寻求国际制裁的解除、提振国内经济便成为了精英阶层的共识,协议的存在对伊朗长期稳定的发展是极其重要的。

对于沙特、以色列这些美国传统盟友来说,中东土豪们与伊朗之间的恩怨情仇可就说来话长了,仅数次中东战争便掐得你死我活,更别提三国在伊斯兰教义、历史争端、领土纠纷等一麻袋问题上早已纠缠不清了。而在这场势同水火的零和博弈中,伊朗借核协议重获新生的可能将对沙特及以色列产生巨大威胁。

宗教冲突、民族冲突、历史遗留问题,这是伊朗与周边国家难以回避的问题,更是你死我活的较量。在制裁解除时鲁哈尼便公然宣称要加强对巴勒斯坦、也门、巴林等国内亲伊代理人的支持,这进一步引起了土豪们的警惕

况且,土豪们从来就不相信,伊朗会为了取消制裁而放弃通过核武装弥补自身军事实力上的不足。其认为伊朗只是受困于当前疲敝的国民经济而选择“暗度陈仓”,在通过核协议获得海量资金及合作的同时暗地里继续研发核武器。

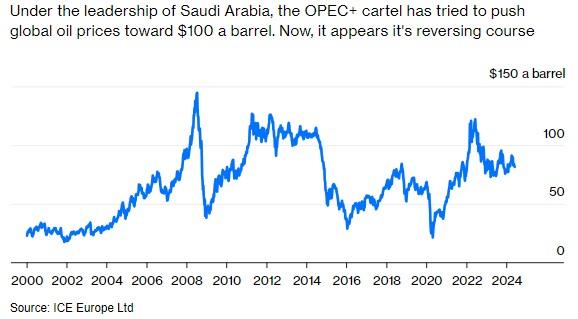

同时,稳定油价对沙特、阿联酋等中东石油大国的财政收入乃至社会秩序的重要性。盛产石油的伊朗曾在国际制裁下困守金山,出口量仅不到110万桶/日,国际石油市场则更多被沙特、阿联酋、俄罗斯等国所占领,可谓相安无事。

但如猛虎归山,伊朗原油日出口量随制裁解除便飙升至220万桶/日,令原已低迷的国际原油价格再度大跌,仅解除当日便跌至每桶 27.67 美元。可以确定的是,随着伊朗石油出口量的激增,沙特等一众大佬们的石油份额将会大大缩水,且国际石油价格将在美国与伊朗的双重注水下持续跌落。

全球能源巨头英荷壳牌、道达尔石油公司高管已与伊朗国有油企展开接触,就联合开发、扩大产能达成了协议。有分析认为,随着伊朗重返国际石油市场,油价可能会从当前每桶不足30美元“跳水”至20美元

总而言之,伊朗对石油市场份额的抢占和对石油价格的破坏无异于往沙特众国心口捅上一刀!无怪乎特朗普一说退出协议,中东大佬们就拍手叫好。

对美国,为了和奥巴马区分开、吸收选票,特朗普竞选时便怒喷核协议是对伊朗的妥协。如今医疗改革止步不前、“限穆令”被法院否决、加州枪击种族对立,四处救火的特朗普将退出协议作为履行政选承诺、转移民众视线也属无奈之举。

同时,美国国会内部的犹太集团确保了以色列对美国政策的制定有着较大影响力,特朗普正是看中了这一点。其废除“奥巴马医疗法案”、推动税法改革等一系列举措需要得到更多的政治支持,而退出伊朗核协议将是示好以色列、减少施政阻力的有效途径。

其次,作为长期的军火“金主”及商业伙伴,奥巴马示好伊朗的政策让以色列及沙特尤为恼怒,数次与奥巴马的会面更是不欢而散。如今退出协议的做法将极大修复三国关系,也为力主重振军工业以创造就业岗位和经济收入的特朗普带来更多海外订单和市场需求。

从美国退出联合国教科文组织后以色列高调跟随其退出便可看出两国关系随核协议的遇冷而再度升温;沙特则在特朗普上任伊始便与其签下了史上最大的一笔军火订单。

值得注意的是,巴沙尔政府重掌大权令俄国势力得以重返,这让试图抽身中东的美国始料未及。如今一向与俄罗斯在国防安全和经济贸易上有着长期合作的伊朗重回国际舞台,这让美国开始警惕普京是否会借此机会以伊朗、叙利亚为代理人实现进一步的扩张。因此扬言恢复对伊制裁也有试探俄国中东政策、警告普京不要乱动的意思。

至于欧洲,从2003年欧盟出台的《欧洲安全战略》便可看出,核生化武器的扩散是其首要安全关切,且在核问题上重视多边合作、反对任何单边主义做法、强调利用政治和经济杠杆核问题,用人话来说:打架多暴躁,何不坐下来聊聊天?

同时,伊朗是欧盟第七大石油供应国,其中意大利、西班牙和希腊是石油买得最多的。伊朗制裁的解除带来石油价格下跌、市场供给增加的同时,将推动希腊众国的经济复苏,并为欧洲资金寻得一个有待开发的新市场。此时协议面临风险,对欧盟一众资本集团无异于晴天霹雳,故而在针对特朗普的反对声中,欧洲企业的呼声反而是最响亮的。

伊朗国家石油公司表示,其向欧洲原油出口量将由50万桶提高至每天80万桶,可见伊朗与欧盟的经贸关系的日渐深化

但倘若协议被撕毁,伊朗再度封闭甚至引发中东战争,作为近邻的欧盟将会面临能源供应短缺、难民激增、地区安全倍受威胁等一系列困境,甚至重陷脱欧恐慌,其外交与安全政策将彻底失败。

因此欧盟一直主张通过对话磋商解决伊朗核问题,并最终促使了伊朗核协议的签署,可以说没有欧盟就没有伊朗核协议。

那么问题来了,伊朗核协议会不会被撕毁?

首先,美国单方面退出协议会对其国际信誉造成损害、加深国际孤立程度,同时也将关上朝核问题和平解决的大门、成为影响恶劣的“前车之鉴”。因此,除非伊朗公然毁诺,否则直接退出协议的决策不会被美国国会所接受。

特朗普多番向伊朗挑事找茬,便是希望激怒伊朗以促其率先违反协议,从而获得修改、推翻协议的借口。但伊朗并不接招,反而坚持履行协议,美国在国际舆论上反而落了下风。其次,协议是否会被撕毁关键不在特朗普,而在伊朗。

伊朗一直坚持通过扶持代理人的方式对外输出革命,这对中东多国是根本上的体制威胁。以沙特与伊朗断交为标志,两国矛盾及地区博弈进入白热化阶段,在局势越发不可控的情况下,围绕也门、卡塔尔、叙利亚的代理人战争很有可能演变为席卷中东的第六次中东战争。

如今沙特、以色列等国对伊朗的敌视与日俱增,而纸面上军力不敌沙以的伊朗若要保证自身国家防务安全,只有通过核武器的开发来获取不对称威慑力。因此不排除经济好转、获得喘息之机后,伊朗主动撕毁协议、以应对中东乱局的可能。

哪怕伊朗“努力改造,重新做人”了,在国家安全及地区政治上毫无互信基础的中东众国仍不会相信伊朗和平利用核能的承诺,因此核协议反而让沙特担忧伊朗借协议获得资金以加速核武的研发。

在此战略判断的基础上,沙特、以色列等国或将加速军备竞赛甚至配置核武器以应对潜在的“伊朗核威胁”,由此伊朗也将不得不重启核进程以保卫自身国防安全。可以说在中东政治互信缺失的情况下,伊朗核协议的长期维持将会举步维艰。

由此也可理解伊朗承诺不研发核武器,沙特反而声称将从巴基斯坦购置核武的“荒唐现象”在美国与欧佩克的石油竞争下,国际石油市场长期低迷,因此伊朗石油贸易的增长或许很难获得足以支持经济回暖的利润。加之许多伊朗企业的政府色彩浓厚,西方资本集团对与其展开深度合作仍抱有顾虑,伊朗经济的重振及外资引入面临着极大阻力。

若上述情况得不到改善,伊朗很有可能在对外开放后反而逐渐沦为以石油出口为经济支柱的资源导向型国家,可谓得不偿失。且由于经济封锁和顶端阶层的经济垄断,伊朗贫富两极化程度越发严重,中低收入群体对政府腐败、就业难、生活成本高等社会现象十分不满。长此以往,伊朗政治体制的稳定性或将被动摇。

由此伊朗可能会重蹈覆辙,主动退出协议、激化美伊冲突以转移国内矛盾、防止国家政权乃至政治体制受到冲击。届时,鲁哈尼又将步内贾德后尘,成为新的、维系国家稳定的政治牺牲品。

综上所述,核协议的维系与否,在于中东环境是否稳定、伊朗民众的经济预期能否被满足,而不在于白宫的一条推特或者一声咆哮。返回搜狐,查看更多

责任编辑: