陈纳德的飞虎队作战英勇、战功卓著,为什么战损补充总不及时?

特遣队自1942年7月至1943年2月,在8个月的作战中,仅空战就击落日机149架。还摧毁了日军大量舰船、车辆、坦克及军事设施,杀伤日军众多。自1942年7月至1945年8月,特遣队之主力——第23战斗机大队,即原飞虎队,在三年空战中,共击落日机941架,与日机的战损比保持在1∶5以上,成为美国空军“二战”期间最著名的战斗机大队之一。

飞虎队合照

陈纳德指挥的飞虎队、特遣队尽管作战英勇,战功卓著,但其战损补充总是不及时,不充分。具体原因有三:

第一,飞虎队首战之时,也正是珍珠港事变发生之际,太平洋战争爆发,日军旋即侵犯缅甸得手,切断了滇缅公路,断绝了中国的对外联系通道(除已失去军事援华功能的中苏公路外)。1942年5月,驼峰航线开启,但至年底,因诸多因素,导致成本高昂,成效低下,运至中国的各类军事物资仅相当于计划数的10%多一点。由此造成各类军事物资的匮乏及补充困难。

驼峰航线

第二,1942年初,罗斯福和丘吉尔在华盛顿会议期间,达成了极其重要的二战战略共识:先欧后亚,德国第一。这一根本战略的正确性无可非议,且已经历史实践之检验。但这一战略的实施势必减少对亚太战场物资之供给,对中国战场就更其如此:物资供给(有所)减少,战略运输又异常困难,因此导致物资匮乏和补充的严重困难。

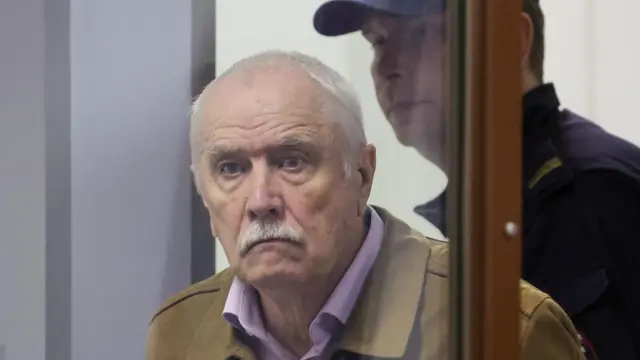

如果说以上两个原因是客观的,第三个原因则是主观(认识)造成的:1942年初,经罗斯福总统提议,中国战区成立,由蒋介石任中国战区最高统帅,史迪威任参谋长。史迪威成为蒋介石事实上的美国军事顾问并基本掌握了美国援华军事物资的分配权。虽然后来与蒋介石发生了认识上和性格上的一系列冲突,但史迪威将军为中国抗战的尽心尽力和所立下的卓越功勋已是不争的史实,其贡献也获得了周恩来等中国共产党人的高度赞誉。

中国战区参谋长史迪威

但在军事思想上,史迪威将军是一个陆军主义者,他虽然不否定空军的作用,但始终认为空军只能起有限的辅助作用,决定胜负的是陆军。而陈纳德将军恰恰是一个空军主义者,他认为只要空军足够强大,完全可以决定战争的胜负。他是否已预见到20世纪末的新一轮军事革命,或对空军的战略作用及地位之重大变化有预感或革命性认识不得而知。但两个人的军事思想针锋相对是显然的。今日视之,两位著名将领的各执一词于当时皆有失偏颇。但史迪威是陈纳德的上司,陈纳德指挥的空军隶属中国战区,而史迪威是中国战区参谋长。陈纳德的空军为特遣队时,隶属美军驻印(度)第10航空队,属附属于中国战区的中缅印战区,而史迪威兼任该战区司令长官。史迪威还掌握了援华军事物资的分配权,陈纳德所受到的待遇就可想而知了。两个人不仅军事思想相左,个性也都很要强、倔强,两人冲突剧烈时,史迪威还多次要求解除陈纳德的指挥权,但均被蒋介石顶住了。

倒是同为陆军主义者的麦克阿瑟,在飞虎队抵华之初,应陈纳德之请求,从其驻防的菲律宾(马尼拉)急调了一批P-40战机的起落架轮胎支援之,令陈纳德终生感念不已。