红颜薄命的故事,不仅我国人爱看,邻邦也是津津乐道的

一桩九百年前的情杀案

文 · 潮涯君

镰仓末期到平安初期,距今九百多年前,曾有一段著名的风流韵事,奈何最后变成了一场骇人听闻的情杀。

男主角是后来被称为文觉上人的名僧,那时候他还只是一名俗名叫远藤盛远的少年。盛远18岁那年的春天,于桥上偶遇一位女子,惊鸿一瞥,至此难忘。这佳人不是别个,却是他那姨母衣川的女儿,唤名袈裟,正是豆蔻年华,千娇百媚,与他也曾幼年相识,多年不见竟长成如此倾城之色。

可惜前缘难续,袈裟早在三年前便嫁与了源左卫门尉渡,夫妇和睦,琴瑟和谐,盛远再难染指。然盛远血气方刚,爱欲正炽,又岂畏世俗人言,家规国法?他挟持姨母衣川,要她撮合自己与袈裟。衣川无法,只好装病诱骗袈裟回家。孝女袈裟匆匆回来才知道落入了陷阱,为了救母亲一命,只好委身于盛远。

哪知,一次的欢愉远不能满足盛远,这男人竟要袈裟长久地成为自己的情妇。袈裟沉吟之下,便道,若想长久,唯有请盛远杀掉丈夫源左卫门尉渡。她与盛远约定日期,告诉他某月某日渡将卧于家中某处。月黑风高,盛远依约前往,一刀结果了躺卧之人,还割下了渡的头颅。大功告成的盛远满心欢喜地回家,打开包袱一看,哎呀,这哪里是渡,这不是袈裟的头吗!好个袈裟,竟然代替丈夫躺在约定的地方,让盛远杀了自己。盛远痛苦不已,带着袈裟的头颅去向渡请罪,求他杀了罪孽深重的自己。然而渡拒绝了盛远。两个男人各怀愁绪,削发出家,用余生供奉袈裟的灵位。盛远也因此成为一代名僧。

这段公案被记载在《源平盛衰记》第十九卷,题为《文觉发心付东归节女之事》。如题所示,至少到近代之前,所有人都认为袈裟是“节女”,是贞妇,是烈女;文觉因袈裟而大彻大悟,脱离苦海成为一代名僧。袈裟的故事被不断地翻新,叙说,但将她作为自我牺牲的烈女贞妇去歌颂的基调,大体不变。为救母亲而甘愿委身于强人,是孝;未能为丈夫守身如玉便甘愿去死,是忠;为救丈夫性命,以身相替,是义。可惜盛远当时还没成为英雄,不,何止,简直是一个强盗;不然袈裟和盛远简直就是《天龙八部》里的乔峰阿紫的扶桑版本。红颜薄命的故事,不仅我国人爱看,邻邦也是津津乐道的。

《源平盛衰记》

到了日本近代文学萌芽之时,袈裟和盛远的故事更是成了当时一大IP。据统计,从明治到大正年间,小鱼小虾不算,仅仅看以他俩的故事进行过创作的文豪,包括菊池宽、芥川龙之介、冈本绮堂在内不下12人。与袈裟盛远并肩的,是源义经、平清盛等这些中国人也耳熟能详的古典IP。

为什么袈裟与盛远的故事如此受文豪们的欢迎?原因之一当然就是我刚刚说过的,佳人,强盗,私通,情杀这些夺人眼球的元素够多,情色与血色兼而有之,让它的戏说新说永远不会无聊。更重要的原因是,原典《文觉发心付东归节女之事》是以文觉视角写就的名僧出家传奇,除却文觉之外,自我牺牲的袈裟,蒙在鼓里的渡,出卖女儿的衣川,这些人心里怎么想的,读者一概不知。这片空白区,正是文学者们想象力驰骋的猎场。

《地狱门》 Gate of Hell (1953) 剧照

日本近代文学的诞生,人人都知道是受到了西方文学的影响,但鲜有人知道那个时候的文学者最常用的作法,便是用舶来的西洋手术刀解剖或改编古典IP。就像鲁迅的《故事新编》那样的写法,酒瓶换新酒。

好在那时候既没有版权意识,也没有人叫嚷“戏说不是胡说,改编不是乱编”,自诩正统,动辄便要改写古典IP的文学者们“向全国人民谢罪”;所以这种写作方式不仅方便,也广为刚刚接触“小说”这一概念的读者们接受。随着自我意识的萌芽和觉醒,袈裟的形象开始有了新的解读,而不再仅仅是烈女。至少,在迎合一般读者的道德观念的同时,文学者们常常夹带私货,打破对于袈裟的偶像崇拜。

《地狱门》 Gate of Hell (1953) 剧照

比如,森田草平的戏剧《袈裟御前》(1913年)中,袈裟有类似狂人一般的独白戏:“妾身是为了谁梳妆,在这即将死去的容颜之上?这张脸是给谁看呢?不是为了别人,正是为了远藤盛远大人啊。(省略)妾身不能将这身体献给你,只好将这头颅献给你。妾身会被你杀死(微笑)啊,很可怜吧,很可怜吧。妾身也觉得你很可怜。妾身就在此等待着你,(省略)睁大着眼睛凝视着黑暗,等待着白刃的闪光。”这段独白中,为爱发了疯的不是盛远,倒是袈裟。而在川口怒涛的《新编优姿录袈裟御前》(1916年)中,袈裟事先准备了遗书才从容赴死。在遗书中,她以最温柔的女性胸怀去试着理解强盗一般的盛远,原谅盛远,同时也请求盛远的原谅。在这些改编中,圣女般的袈裟渐渐有了女人的血肉。当然,相应的,盛远的形象也跟着不断变化,时而是自私的暴君,时而是为爱焦灼的可怜虫。

但不论是哪个故事,作家们都打定主意,从众多“人设”中挑出一件衣服,给袈裟和盛远穿上,这衣服可以新鲜,可以老旧,但总是确定的,不会中途换下。直到芥川龙之介的《袈裟与盛远》(1919)年出现。

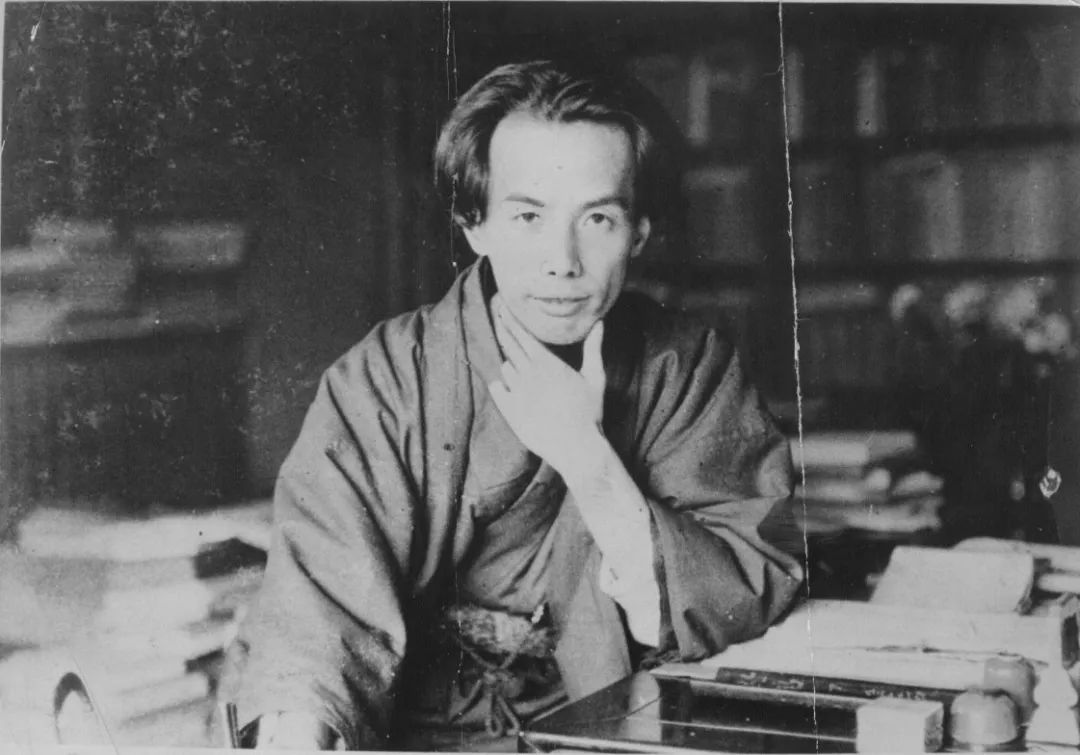

芥川龙之介

芥川是改写古典IP的大手。《酒虫》《罗生门》《地狱变》《諸城某甲》《马的脚》等一系列前期作品,无一不从中日古典作品集中取材。那时候他的改编也有一贯套路,比如增加角色的心理描写,比如引入一个叙述故事的人,比如在末尾加入一段解释。这些套路被他用得出神入化,无一不给那些古典故事赋予了新的且合理的,近代意味的解释。然而令人吃惊的是,他没有将这一贯的套路用于《袈裟与盛远》。这篇小说仅仅由即将前去杀人的盛远的独白与,等待他前来杀死自己的袈裟的独白构成,其余人物情节场景一概删去。而在这两段看似冗长的独白中,两个人甚至都无法确认自己的想法和觉悟究竟为何,更不能合理地解释自己行为的动机。

“我爱袈裟到了那种程度吗?”盛远自问自答。三年前的自己“自认为在爱袈裟”,但那爱并不纯洁,不过是童男子对女人身体的欲望罢了。而三年之后桥头偶遇,已为人妻的袈裟其实姿容已衰,自己对她的欲望早也淡漠。那么又为什么要和这个女人发生关系呢?可能不过是因为袈裟在自己面前夸耀渡的爱,于是盛远也在一种莫名其妙的征服欲或者性欲之下将她霸占。

《地狱门》 Gate of Hell (1953) 剧照

发生关系之后,盛远甚至“对这比自己还没廉耻的女人生出了憎恶之心”,出于一种加倍凌辱袈裟的心理,主动提出“我来杀了渡吧”。没想到袈裟竟然一口答应。看着表情狰狞的袈裟,盛远忽然觉得,倘若自己打破了约定,没去杀渡,自己反而会被复仇的袈裟所杀。

而在家中的袈裟则在为“他到底来不来呢?”而踌躇,唾弃着自己的寡廉鲜耻和不洁。袈裟很清楚,“我为盛远所侮辱”。三年前,“凭着自己的美貌”便可肆意妄为;而三年后,她从盛远的眼睛中看见了容颜不再的自己是如何丑陋。那么,为何又要委身于一个不爱自己甚至轻蔑自己的人呢?她也糊涂了。可能是寂寞,也可能是和盛远一样被肮脏之心所驱使。然而发生关系之后,痛苦没有缓解,反而更加折磨人。于是当盛远提议杀掉渡的时候,“从这句可怕的话里感到一丝慰藉”,因为有男人宁肯犯下杀人罪也要爱自己,唯有这样自己才会觉得愉悦。

三年前,三年后,私通前,串谋杀人后,两个人的独白都按照这个顺序进行着,长篇大论地剖析自己的内心却不得解。而最奇妙的是,明明是同时进行、可以统合成对话的内容,却仅仅是独白而没有任何听众,更不为对方所知。袈裟与盛远的念白都仅仅执念于自己的内心,丝毫没有向对方透露一丝。这种对照而又对内的独白形式,突出表现了两个已有肉体关系甚至可能相爱多年的男女,心灵依旧不可能相通的孤独感。

两个人的独白中,对于对方,对于自己,都用尽了贬低之词,丝毫不见爱的光辉。然而在独白的最后,却话锋一转。

盛远说,“我蔑视那女人。我憎恶那女人。然而这些,可能正是因为我爱着那个女人。”

袈裟说,“从以前到现在,我只爱着一个男人,盛远。而这个男人,今夜将要来杀死我。”

《地狱门》 Gate of Hell (1953) 剧照

小说到此戛然而止。袈裟和盛远的相爱似是而非,让当时的读者莫名其妙,宛如一个喷嚏没打出来就噎死在鼻腔里。故此,在众多袈裟与盛远的改编里,芥川这一篇的评价并不高;在芥川众多的古典改编里,《袈裟与盛远》一直以来的评价也不高。爱就是爱,恨就是恨,怎么会有奸夫淫妇到了要谋杀亲夫的地步还不清楚自己爱不爱对方呢?《袈裟与盛远》中爱情暧昧不清,连自我都是暧昧不清的,在当时不受欢迎理所当然。但若看了芥川的《澄堂江杂记》(1922年),就会发现连芥川当时正试图探索出一条新的小说写作道路,新的叙述方式。比如,不是第三人称,比如不是回溯过去而是现在进行时,比如,自我是不确定的。袈裟是烈女还是淫妇,盛远是强盗还是情郎,其他的作家总要择其一而发挥;而芥川想的是,这个问题,可能他们本人都弄不清楚,我作为作家也可以把这种不清不楚的地方照原样写下来。

《地狱门》 Gate of Hell (1953) 剧照

纵观古典文学,像这种敢于亲口说出“我也不知道我想干嘛”并且把这种不确定延续到最后一行字的角色相当少。哪怕是“拔剑四顾心茫然”,也是志不得伸时的苦闷,总归有个合理的解释。而能够认识到人心的复杂与不可解释,正是近现代文学的任务。

现如今,从流行歌曲到网络文学,不确定的分裂矛盾的自我已经是惯常见的主题,更不用说纯文学。反倒是类似“酸酸甜甜就是我”的明确主张只能沦落为轻飘飘的广告词。而除却独白,第一人称叙事,现在进行时的叙事时空,在小说中也早已定型。

《地狱门》 Gate of Hell (1953) 剧照

我们读起《袈裟与盛远》,没有一丝一毫的违和感,反而觉得这是随处可见的玩意儿。一切原因都在于,我们和芥川,我们和芥川所面对的读者隔了一个百年。在大正期间得不到评价的《袈裟与盛远》是芥川龙之介超越时代的一次尝试。它对于大正期的读者来说太过新鲜,水土不服;对于我们而言又太过寻常,平平无奇,所以可能读者们永远无法理解到芥川这一次尝试的伟大之处。而挖掘并理解这些作家们当年摸着石头过河的艰辛,正是文学研究的一个意义所在。

《地狱门》 Gate of Hell (1953) 剧照

付记:

本文根据授业恩师清水康次教授的公开演讲兼最终讲义“芥川龙之介《袈裟与盛远》的位置与系谱”的内容整理并加之以自己的理解和发挥所得。这是清水教授退休前的最后一节课,听课者天南地北,还有毕业多年的学生。他一如往常,在两个小时的讲义中以一篇小说串联起日本近代文学到现代文学的百年变迁,最后点出文学研究的应有之义,振聋发聩。对于日本人而言平成即将结束,下一个年号未知。之后时代将如何激变,文学研究又将何去何从,甚至,小说诗歌等种种文学形式是否还能继续存在,都没有定数。前程不可问,唯有如百年前的文学者们一样,靠着自己的想象力,摸着石头,踽踽前行。

潮涯君,现居日本

大阪大学博士在读

文学解读,跨文化研究

*

主编:苏也 微信:suyesophia