重读经典 | 面对死亡的个体与国家—— 读《这受难的国度:死亡与美国内战》

关注

Copyright© 本文由作者老肆惠赐全文并授权推送,特致谢忱!未有特别说明的图片均来源于网络。

面对死亡的个体与国家——

读《这受难的国度:死亡与美国内战》

文 | 老肆

在我合上德鲁·吉尔平·福斯特女士所著的《这受难的国度:死亡与美国内战》(以下简称《这受难的国度》)一书后,我脑中浮现出许多概念和场景,但它们却毫无规律地簇拥在一起。福斯特通过这本书把死亡及与死亡有关的事业描述得非常细腻,细腻到读到后面就忘记前面的内容。我读过的很多的美国历史学家的著作都在叙事手法上给人深刻印象,以讲故事的方式娓娓道来,而非粗线条的分析和描述。关于内战的这种叙事手法,我在翻译归尔佐的《林肯传:救赎者总统》时也有此种感受。而《这受难的国度》在选题上无疑具有开创性,福斯特女士像开了挂一样,旁征博引,见解新颖,写作力透纸背。

昔日的战争边境天空牧场州立公园

(老肆 摄)

在美国学界,关于内战的著作可谓汗牛充栋。据我在巴诺书店(Barnes & Noble)、纽约公共图书馆、巴尔的摩县公共图书馆阿比特斯分馆和UMBC大学图书馆的观察,有关美国历史的主题,对美国革命史和美国内战史的研究和成果出版经久不衰。这两个主题的图书差不多占据了有关美国历史的图书的半壁江山。内战是美国历史的转捩点,是美国的再造,因此它跟美国革命一样,无论是政治,还是社会生活,都有无限的细节待人深挖。与一般性的叙述相比,福斯特选取内战中的死亡作为叙事的主体,把死亡及与死亡有关的事情进行了细致的探讨。这个视角显然与一般著作对战争政策战略的描写,或者与对内战宏观历史背景和影响的历史分析,都不一样。应该说,作者在主题的选择上就因引人入胜而胜人一筹。

死亡是日常生活的平常事,对历史事件中的死亡进行探讨,把历史学的范畴带入到日常生活史的维度中,这是《这受难的国度》第一个令我印象深刻的地方。完整地描述内战包含时间、空间和人三个维度,时间表明战争的历史进程,空间则是每次战役发生的地点,而人的维度则是复杂的,就美国内战而言,涉及北方联邦军和南方叛军,也涉及白人和黑人,涉及活着的人和死去的人。我们不管是在教科书还是在专著里看到的美国内战都是这三个维度织就的一面历史叙事之网,它们把内战的历史节点和关键事件或详或略地展现给读者。然而,历史深处更为复杂的社会生活场景很难通过宏大的战争叙述手法呈现出来,因此,人们可能很清楚内战经历过哪些重大战役,有哪些关键人物,但对于这些重大战役和关键人物对个体的影响不得而知。实际上,历史的描述也很难做到这一点。

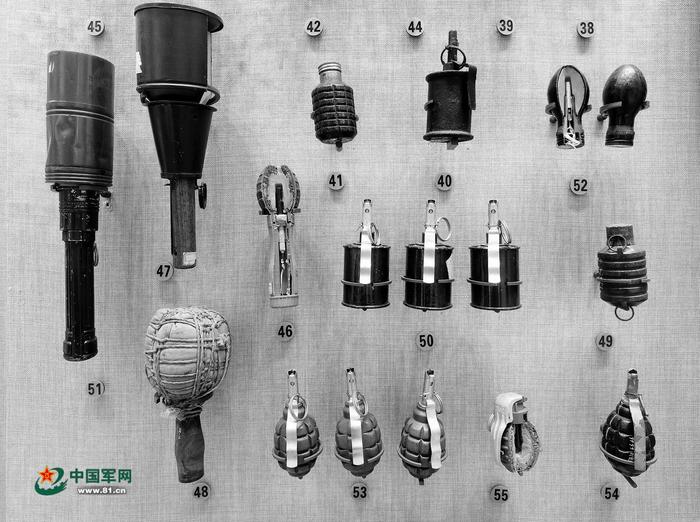

有关内战的纪念品(老肆 摄)

我曾经造访过弗吉尼亚州与马里兰州交界处的一个历史遗址,如今成为州属公园,名字叫天空牧场州立公园(Sky Meadows State Park)。这应该是我对内战开始进行日常生活视角思考的起点,在这个如今已是风景如画、毫无战争痕迹的地方,我看到了纪念品商店里大量关于内战的元素,因此,我与店员进行了攀谈。我的问题很简单,一是这个地方是不是与内战有关系?店员告诉我这是内战时期的“边境”(border)。二是内战对普通人有什么影响,店员告诉我内战对这里的人没有什么影响,当北方军来的时候,人们招待北方军;当南方军到来的时候,人们款待南方军。这就是内战时期这里的日常生活。店员向我介绍了这个地方曾经的主人,他的一个侄女阿曼达·爱德蒙兹(Amanda Edmonds)曾经住在这儿,她的日记从1857年写到1867年,基本描述了内战时期她的日常所见。可惜当时这本日记还未出版(现在所知2016年已经出版,名叫Society of Rebels: The Diary of Amanda Edmonds),只藏在当地的公共图书馆。不过,我在店里买到另一本日记,是凯瑟琳·布朗(Catherine Broun)在内战时期的日记,出版后的书名叫《我们祖国的黑暗时期》(Dark Days in Our Beloved Country)。应该说,我在阅读《这受难的国度》时也带着这段经历在读、在思考。故而,关于日常生活的视角自然而然地影响到我对该书的认知。回到该书,作者关于死亡本身、战场上的杀戮、死亡后的埋葬、死者的名字、死者亲人的哀悼等内容的叙述都是美国内战时期的日常生活。死亡是日常的,对死亡士兵的埋葬是日常的,寻找死亡士兵的遗骸也是日常的。内战的每天都有人死去,而围绕这些死亡的讨论,上升到南北方政治、军事战略的探讨。比如,对于杀戮,作者讲述了北方军士兵从害怕杀害同胞到为国而战而残忍杀害同胞的心理变化,在这个心理变化中,他们实际上找到了合法性,这种合法性是北方的政治正确给予的,也就是说他们认定北方军从事的是一次正义的行动。于是,杀戮同胞在内战期间就变成了家常便饭。

我从《这受难的国度》中读到的第二个维度是社会政治的维度。社会政治是我这些年一直关注并努力追索的。社会政治研究视角与传统政治的区别是,前者的方向是自下而上的,后者的方向是自上而下的。因此,社会政治的研究更多关注少数群体,有色人种、穷人、妇女和儿童等。福斯特对于内战中日常死亡的研究已经将她的关注视野低放到个体及其日常生活的层面,这本身就已经触及到社会政治研究的范畴。作者把战争带入到个体的视角,比如,关于埋葬这件事情,她说内战士兵们为自己的遗体深感忧虑,尤其是当他们开始遭遇这个使尸体几乎无法得到传统尊重的环境之时。历史学人可能会质疑作者这个结论,也就是她从何得知道普通士兵的忧虑呢?作者接着引用了一位南卡罗来纳州人从弗吉尼亚前线写的信:“我在这儿看到很多坟墓,不知何故,我害怕被扔到一个被人忽视的角落,或是被人践踏。”(第58页)作者正是从普通士兵的通信里看到了作为社会底层的士兵的普通想法,这种想法显然最直观地表现了战场中普通人的心理和情感。每一个个体的心理焦虑就组合成了一个社会的共同焦虑。或许是出于女作家的身份,作者对个体的描述也很自然地转换到内战中妇女的角色。不论是在对死者的“照料”而与男性在战场上并肩作战,还是作为寡妇或母亲在家中等候丈夫或儿子死亡的消息,或者战争后期为收集死者信息并安葬于公墓而努力,妇女都是福斯特在叙述死亡与内战时的主要角色。这不仅是因为女性在很长的时期里都承担着哀悼的职责,她们或许不必像男人那样时刻保持着对国家的忠诚。因此,在埃德蒙·B.惠特曼(Edmund B. Whitman)为死亡将士寻找“国家正义”而奔走呼告,并于1867年2月获得国会通过的一项“国家公墓立法”之时,妇女们有感于北方联邦政府在处理死亡事业上的不公平,她们就组织起来,成立南部邦联的纪念会,或者南部邦联之女协会,为南部邦联的士兵寻求“国家正义”,建立属于南部邦联士兵的公墓,或者获得与北方联邦士兵同等的待遇。

收敛遗骸

此外,黑人和种族主义本身是内战发生的主要因素,福斯特对死亡的叙事自然也绕不开这个话题。“死亡之丰收”(harvest of death)显然也属于黑人的。甚至说,内战和内战结束后的很长一段时期里,黑人都比白人“收获“更多死亡。作者指出:“19世纪90年代,南部邦联记忆同那一时代的‘吉姆·克劳’恶政、剥夺黑人选举权运动,以及州权运动紧密相连,成为一种破坏了这场战争的废奴主义、国家主义及平等主义等意义的力量。”(第242页)。我认为,作者在文中的一段文字描述集中而典型地反映了社会政治的视野:“这场解放奴隶的战争,为诸多社会群体广泛的权利要求奠定了基础——这些群体既包括白人也包括黑人,既包括男人也包括女人,既包括生者也包括死者。······内战的死亡只是使性别差异与性别等级制度更为突出。”(第227页)这段文字涉及到社会政治研究的主要群体。

第三个维度正如书名所指出的那样,“这受难的国度”,即国家的维度。在20世纪初的美国历史上,不论是从西奥多·罗斯福的“新国家”,还是从伍德罗·威尔逊的“新自由”主张中,都可以看到自19世纪末以来国家主义在美国政治生活中的痕迹。国家主义在美国政治上的抬头,或者说美国经济和社会生活日益国家化,这与内战后北方人利用联邦政府从战争中获得的国家正义具有密切关系。福斯特对于内战中人们对死亡和杀戮的认知变化,以及处理死亡事业的态度,皆反映了国家势力向个体和社会的渗透。当内战悼唁信列举亡者在基督教上的成就的证据时,是在表明这个人有获得救赎的资格,作者时常会加上有关这位士兵的军事表现、爱国主义和男子汉气概。作者援引一位士兵的话说:“告诉我的母亲,我曾站在敌人面前为一个伟大、光荣的事业战斗。”(第21页)基督教士兵的形象将爱国主义职责纳入了宗教义务的范畴,而在一些情况下,爱国主义与勇气似乎成了笃信宗教的证据。无论是北方军还是南方军,士兵们都从爱国主义中找到了杀戮的正当性。战争使他们否定了人类的基本情感。对死者的埋葬更成为一项国家的事业,作者指出,葛底斯堡公墓的建立,标志着这个国家在面对内战大屠杀时所产生的对待死者的态度与政策的重大转变。联邦政府对这些事务的职责,在葛底斯堡公墓落成仪式上首次极为清晰地展现了出来。这些职责重新确立了死者在社会中的重要地位。关照死者及其死亡属于这个国家的职责,而不再只是他们的亲人的职责。

葛底斯堡公墓一角

内战的大屠杀使美国人集体进行反思和怀疑,这场战争意义究竟何在?19世纪中叶业已存在的宗教怀疑因这场战争而转化为一场信仰危机,这一危机迫使许多美国人重新定义甚至抛弃对一个仁慈的、能够应答祈祷的上帝的信仰。内战迫使美国人以更为迫切的心情问道:“死亡是什么?”这种思索此后一直跟随着美国人,成这个国家对生与死的集体思考。及至重葬工作,国家公墓立法和公墓的建立,使国家对于个体死亡的话语权完全建立起来。作者指出,重葬工作代表了联邦政府的一个不寻常的开端,它标志着内战所造成的一个同战前极不同的新型国家的诞生。重葬工程规模巨大,耗费巨大,它是一个联邦政府而非州政府的工程,它触及了个人生活最为私密的部分。在内战造成大量死难者之前,这些都是不可想象的。这些死难者与他们的哀悼者所构成的群体,改变了对国家及其责任的定义。福斯特引用惠特曼的话说:“如此将国家力量与资源奉献于一种态度,这个世界前所未有。”(第232页)

通过这些方式,美国的国家形象同当时因为其实际力量强大而树立起来的国家形象对应了起来。正如作者总结的那样,美利坚合众国那新的崇高命运,同其国家本身紧密联系了起来:它的军力日趋强大,它的国库日益丰盈,它的国土愈渐膨胀,它的影响力愈益扩大。关于国家主义的论争引发了这场战争;国家的力量已赢得了这场战争;战争的需求扩张了这个民族国家,使之获得了新的力量,令它承担和新的职责。而这一发生了剧变的国家之团结与职责,都同它的“内战死难者”紧密相关。这段文字可谓十分清晰地说明了国家主义借由内战死亡而逐渐兴起的事实。

描绘美国内战的油画

合上这本书,作者所描述的死亡种种今人都无法体会,今天的人们对内战死亡的态度比内战士兵对杀戮的麻木更甚。对死亡的痛感无从知道,但从这本书里所认知的时代背景造成的无奈感却多少会有同感。人类是疯狂的,内战死亡造成的对人类基本感情的否定、麻痹甚至到20世纪乃至21世纪都还存在,从越南到伊拉克的士兵。或许正是这样的事实,使福斯特下了一些或多或少悲情的结论。她说,牺牲的无目的性本身创造了它的目的。在一个“商业是老大”、“富人乃英雄”的世界中,士兵的无私忘我,代表了一种信仰的最高理想——依靠人而非上帝的行为制胜。美国人(甚至世界范围内的许多人)仍生活在这场内战所创造的死亡世界之中。我们将国家为那些为国捐躯者做出解释的职责视作理所当然。换言之,爱国主义名义下的屠杀是正常的,为国捐躯是理所当然的。而死亡无时不在。

《这受难的国度:死亡与美国内战》

作者:[美] 德鲁·吉尔平·福斯特

译者:孙宏哲 张聚国

出版社:译林出版社

出版时间:2016年

谢谢阅读

老肆专栏

点击标题可查看往期精彩内容

重读经典 | 重新认识潜规则——再读《潜规则——中国历史中的真实游戏》

重读经典 | 关于美国郊区化问题的若干思考 ——读《美国城市郊区化研究》

重读经典 | 从“历史现场”谈起 ——评《美国的奠基时代》

本期编辑:徐欣蕊 成鹏

《瑶湖读史》

简介:江西师范大学历史学系自创刊物《瑶湖读史》,创立于2016年,至今已刊印共4辑,收录江西师范大学师生来稿百余篇。坚持做有温度、有态度的读史刊物。

投稿邮箱:[email protected]

购买联系方式:后台回复“购买刊物”