90年代中期,中国的警察队伍,为何开始了严格的禁枪行动?

在之前的文章中,作者和大家聊了1996年的第二次严打行动。其实,在严打的同时,我国同时开展了非常严格的禁枪行动。从1996年开始,到1998年的3年时间里,警察队伍从社会上收回了大量的枪支,其中包括部分制式枪支。那么,在90年代中期,我国为何要开展严格的禁枪行动呢?禁枪之后,社会治安情况怎么样?

一、很多枪支由于各种关系散落到了民间

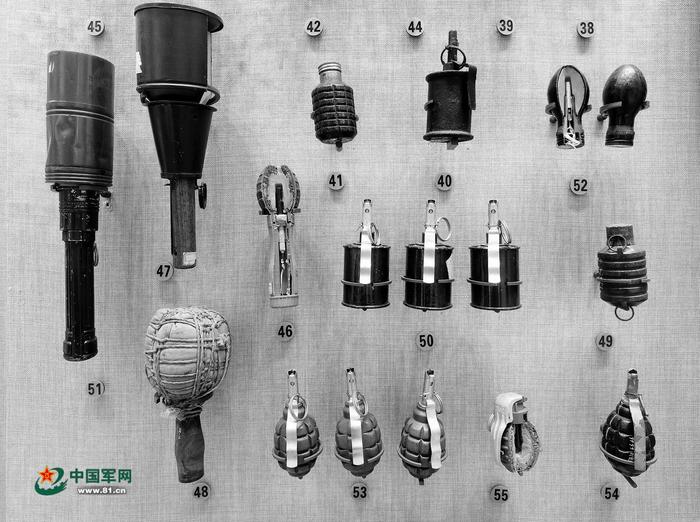

首先,我们讲述一下枪支散落到民间的原因。散落到民间的枪支五花八门,从30年代后期开始,我国陷入了长达10多年的战争。在战争期间,由于局势混乱,很多枪支散落到了民间。在建国以后,虽然各级行政机关收缴了很多枪支,但仍有部分枪支留在民间,并没有上缴。在八九十年代的两次严打行动中,均出现了三八大盖、盒子炮等武器。在六七十年代,由于当时各方面的问题,很多制式枪支散落到了民间,包括54式手枪等等。这些武器的杀伤力比较大,而且生产时间并不远,进入八九十年代,威胁着人民群众的生命财产安全。除此之外,还有就是各地百姓们自制的土枪。在90年代初期,几乎每个村子都有几把土枪。大部分人都使用土枪打猎,但是“手握利器杀心自起,”在很多农村刑事案件中,都出现了土枪的身影,例如抢劫、故意伤害等等。

除了上述情况,还有一个情况值得注意。在80年代,很多机关都配发了枪支。按照规定,这些机关是不需要枪支的,例如教育、水电、邮政等机关,在80年代都配发了枪支。由于枪支管理上比较松懈,造成了部分枪支丢失。90年代初期,河南省会郑州发生了一起这样的案件。犯罪分子盗取了工厂保卫科的一把54式手枪,可能保卫科不仅仅只有一把枪。这把枪制造了两起血案,直到警察们破获此案,保卫科才发现自己的枪丢了。这样的情况并非个例,当时,山西、河北、辽宁等多地都出现了枪支丢失或者被盗的情况,这些枪支基本上流入了社会。根据公安部的统计:1991年至1995年,全国总计发生杀人、抢劫、强奸等持枪犯罪案件1万多起,其中1995年就发生了3000多起。仅1991年至1995年,全国警察队伍收缴各类非法枪支105万支,其中包括1.3万支制式枪支。

二、警察队伍多面管理,收缴了大量的民间枪支

其实早在80年代,也就是第一次严打期间,我国就已经开始了收缴枪支的工作,但并不非常严格。首先是收回各个机关中不符合规定装备的枪支,1985年,山东省从各个机关收回了6300多支枪支。河北省从各个机关中,收缴枪支将近2000支。请注意,很多枪支都是制式枪支。鉴于80年代的枪支收缴并不彻底、仍有大量枪支遗留民间的情况,1996年,我国颁布了严格的《枪支管理法》,就在同一年,我国开始了第二次严打行动,二者几乎是相互进行的。收缴民间枪支分为很多办法,针对当年的老军人老革命,如果家里存放有枪支,街道和派出所积极劝说,疏导上缴枪支。对于民间散落的各种枪支,要求限期上缴,只要枪支没有牵扯各种案件,可以予以宽大的政策。对于那些不愿意上缴者,警察队伍进行了严厉的打击。

1996年颁布的《枪支管理法》完善了枪支管理制度,确立了非法持枪属于犯罪的原则。在我国的西北地区,由于野兽出没,一些牧民需要使用猎枪自卫。但猎枪的型号、口径都有严格的规定,而且只有以畜牧业为生活来源的牧民才能持有猎枪。与此同时,公务用枪的范围大幅度缩小,除了警察、武警和重要机关的保卫部门,其他机关一律不准下发枪支。经过90年代后期严格的禁枪行动之后,民间持有枪支的数量大大降低。枪支管理需要与时俱进,进入21世纪之后,大威力的气枪和各种仿真枪开始出现,这些枪支的威力虽然不如制式枪支,但仍有极大的危害。因此,枪支管理的范围进一步扩大,各种大威力仿真枪也属于禁止使用的范围。经过一系列的禁枪行动,社会治安明显好转,持枪犯罪的案件大幅度降低。