走进大师的书房,去南山路看「贡布里希诞辰110周年纪念文献展」

贡布里希诞辰110周年纪念文献展 Exhibition in Honour of E. H. Gombrich’s 110th Birthday ◎ 展 期:2019年3月18日—30日 ◎ 地 点:中国美术学院美术馆2层(南山路218号) ◎ 主 办:中国美院贡布里希·哈斯克尔·巴克森德尔研究中心(G.H.B.Center) ◎ 承 办:中国美术学院艺术人文学院 / 中国美术学院美术馆 / 中国美术学院贡布里希纪念图书室 / 广西美术出版社 |

由中国美院贡布里希·哈斯克尔·巴克森德尔研究中心(G.H.B.Center)主办,中国美术学院艺术人文学院、中国美术学院美术馆、中国美术学院贡布里希纪念图书室、广西美术出版社承办的“贡布里希诞辰110周年纪念文献展”刚刚在2019年3月18日在南山路中国美术学院美术馆开展。

展览现场

贡布里希在1965年受邀参加欧美艺术博物馆联合讨论会的发言时,做了关于《博物馆:它的过去、现在和未来》的演说。关于展览,他曾这样评论道:“我们见过许多切实的展览,如把一位由于某些原因被忽视的大师的作品集中起来而办的大型个展。我们还见过许多为了纪念某位艺术家去世一百周年而举行的展览。我认为,这样的展览是一种让公众记住过去的方法。”

展览现场

今天,中国美术学院也以展览的方式纪念这位富有自我批判精神的伟大的人文主义学者,对于学校来说,这也是一件重要的事。“因为贡布里希的思想与学术业已融入我们中国美术学院的知识生活 , 成为我们艺术人文学院的学科精神之源 。”(曹意强)贡布里希的方法打破了各个学科之间的界限。纵观他的学术生涯,他研究了现代艺术史学的全部领域,对风格、图像志、赞助和趣味等等观念进行了讨论。

上世纪80年代,因对当时国内艺术史研究现状的困惑,范景中、杨思梁老师开始组织翻译贡布里希爵士的一系列文章与著作。范老师翻译了《艺术的故事》,成为一代又一代的艺术学习者和爱好者的必读书,并且以《美术译丛》为中介,与国内知识界展开了深度的讨论,以中国美术学院为阵地的贡布里希著作的翻译及出版也深深地影响了八五新潮的一批干将。

《艺术的故事》封面集锦

2007年,杨思梁教授收到贡布里希的孙女莱奥妮[Leonie]的电子邮件,说按照爷爷的遗愿,已经准备好把贡布里希的藏书捐给中国。经过许江院长、范景中、杨思梁教授的努力,贡布里希的四千多册藏书、著作和书信、手札,以及生前使用过的书架、座椅、打字机等,几乎原样落户西子湖畔的中国美术学院。

展览现场

这些信息,一定程度上反映了他的智识片段。本次展览,我们陈列了几十年来贡布里希重要著作的各种不同语言版本,与他交往的学者、艺术家、出版人的通信与赠书,他在书页中留下过翻阅痕迹、便签、笔记的书籍,以及他珍存已久的17、18、19世纪出版的善本。当我们走进贡布里希纪念图书室,仿佛走进他的书房,能够继续感受他的睿智,分享他的研究成果。

诺贝尔邀请提名的来信

有意思的是,在贡布里希的著作目录里,第一条就是《一首中国诗译成德文的一些可能性》,这是他发表的第一篇论文,时间为1930年,讨论的内容正是关于中国的。所以我们也从他的藏书中整理出一份关于中国的书单,我们猜想,其中那些较老的书,应该反映了贡布里希少年时期学习中文的努力以及他对中国文化的神往,而关于中国艺术的一些收藏,则可被视为一份关于贡布里希与中国文化结缘的物证清单。

与布列松的通信手稿(1)

与布列松的通信手稿(2)

与布列松的通信手稿(3)

今年是贡布里希诞辰110周年,贡布里希纪念图书室也已正式对外开放12年。正是因为许江院长与范景中、杨思梁教授的大力争取,才有了贡布里希整批藏书几乎原封不动的落户中国美术学院的先例;之后,洪再新教授向高居翰(James Cahill )转告了范景中教授和学院成立“高居翰纪念图书室”的意向,高先生也决定将自己收藏的关于中国文化与艺术史研究的书籍悉数捐给中国美术学院,图书馆馆长张坚教授主持接收藏书的系列工作并组织了“高居翰教授纪念研讨会”,由此也诞生了中国美术学院“高居翰纪念图书室”;后来,经过洪再新教授的牵线,王中秀先生决定将其毕生整理搜集的黄宾虹研究文献资料也捐给学校图书馆。

展览现场

此次展览还将展出关于贡布里希及中国美术学院举办的贡布里希纪念讲座的所有视频,将展厅变成一间动态教室。贡布里希说美术馆是圣所,而此刻,圣所与教育空间将借由本次展览相互连接。另外,中国美术学院三十多年来的翻译出版的贡氏著作及相关中文译稿也将在展厅进行陈列。

在西子湖畔的中国美院,贡布里希用他无比珍贵的私人藏书,为我们逐渐铺开了一个以文明史的眼光、跨越学科藩篱的艺术史研究的疆域。今天,我们也以展览的方式来纪念这位富有自我批判精神的伟大的人文主义学者。

生平简介

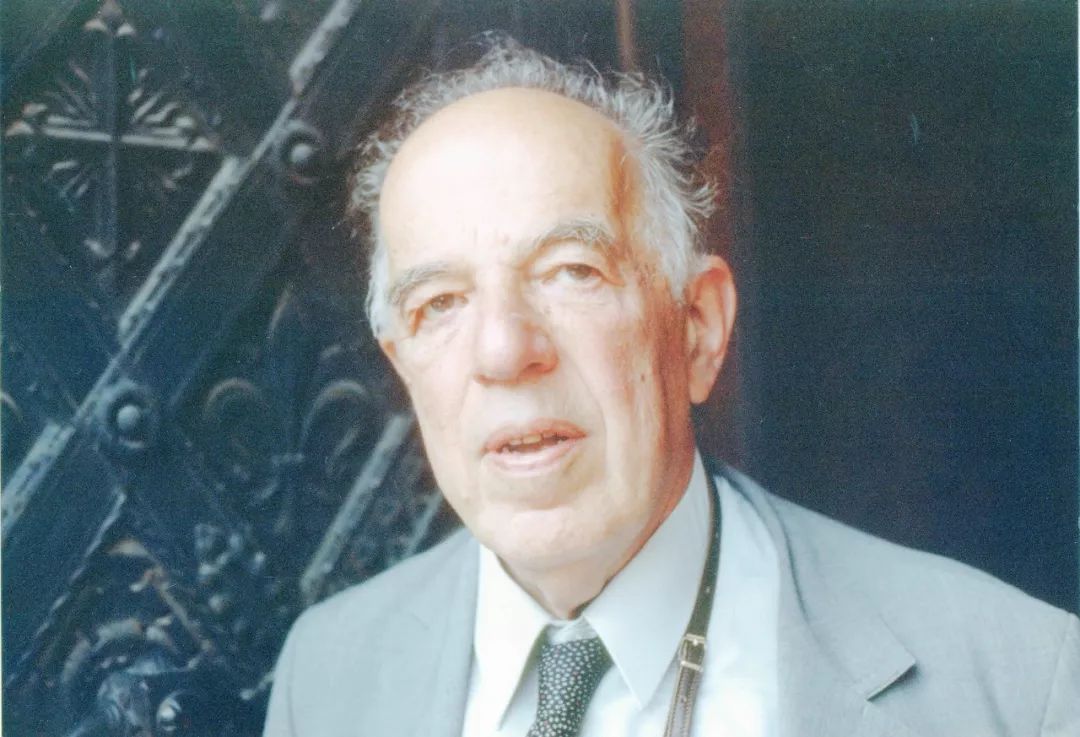

恩斯特·贡布里希

[Ernst Hans Josef Gombrich]

英国艺术史家。1909年3月30日生于奥地利的维也纳;后移居英国并加入英国籍。早年受教于维也纳大学,并获得博士学位。1939-1945年供职于英国广播公司侦听部。1936年和伊尔莎·海勒[Ilse Heller]结婚。从1936年到1976年在伦敦大学的瓦尔堡研究院任职:1936年-1939年助理研究员[Research Assistant],1949-1954年高级研究生[Senior Research Fellow],1949-1954年讲师[Lecturer],1954-1956年高级讲师[Reader],1956-1959年一般教授[Senior Lecturer],1959-1976年古典传统史教授[Professor of the History of Classical Tradition],并任院长直到退休;另外还在下述大学或机构兼职:1956-1959年伦敦大学学院[University College]德宁-劳伦斯艺术史讲座教授[Durning-Lawrence Professor of the History of Art],1950-1953年牛津大学斯莱德美术讲座教授[Slade Professor of Fine Art],1961-1963年剑桥大学斯莱德美术讲座教授,1967-1968年伦敦皇家艺术学院勒莎拜讲座教授[Lethaby Professor],1967-1968年马萨诸塞州坎布里奇市哈佛大学客座教授[Visiting Professor],1970-1977年纽约伊撒卡的科内尔大学安德鲁·怀特讲座特约教授[Andrew White Professor-at-Large],1974-1979年伦敦不列颠博物馆理事。

荣获1964年W.H.史密斯文学奖[W.H.Smith Literary Award],1970年纽约大学杰出访问学者勋章[Medal for Distinguished Visitors],1975年奥地利科学与艺术十字勋章[Austrian Cross of Honour for Science and Art],1975年伊拉斯莫斯大奖[Erasmus Prize],1976年黑格尔大奖[Hegel Prize],1977年巴黎法兰西学院勋章,1977年科学与艺术功勋章[Orden Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste],1984年奥地利科学与艺术十字勋章[Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst],1985年国际巴尔赞奖[Internat. Balzan Prize],1986年维也纳市文化奖[Kulturpreis der Stadt Wien],1988年奥地利学会维特根斯坦奖[Ludwig Wittgenstein-Preis der Österreichischen Forschungsgemeinschaft],1989年不列颠奖[Britannica Award,Encyclopedia Britannica],1989年歌德奖章[Geothe Medaille],1993年奥地利移居国外者文化奖[Austrian Auslands Kulturpreis],1994年歌德奖[Geothe Prize],1994年维也纳金奖[Golden Medal,Vienna],1996年阿戈尼斯和伊丽莎白·摩根奖[Agnes and Elizabeth Mongan Prize,Villa I Tatti]。曾获下述大学荣誉博士学位:贝尔法斯特大学(1963年),利兹大学(1965年),苏格兰圣安德烈斯大学(1965年),牛津大学(1969年),剑桥大学(1970年),曼彻斯特大学(1974年),芝加哥大学(1975年),伦敦大学(1976年),哈佛大学(1976年),埃塞克斯大学(1977年),费城宾夕法尼亚大学(1977年),马萨诸塞州沃尔瑟姆市布兰代斯大学(1981年)。

为下述机构会员:英国科学院[British Academy](1960年),文物家协会[Society of Antiquaries](1961年),皇家文学协会[Royal Society of Literature](1969年),皇家英国建筑师学会[Royal Institute of British Architects](1971年)。为下列机构荣誉研究员:皇家艺术学院[Royal College of Art](1961年),剑桥大学耶稣学院(1963年)。为下述机构通讯院士:图林科学院(1962年),瑞典乌普萨拉皇家艺术和科学院(1970年),荷兰皇家艺术和科学院(1973年),巴伐利亚科学院(1979年)。还是美国艺术和科学院国外荣誉会员(1964年),美国哲学协会国外会员(1968年)。并获荣誉勋位C.B.E(英帝国勋位)[Commander,Order of the British Empire](1966年),爵士(1972年),功勋团OM(英国功绩勋章)[member of the Order of Merit](1988年)等殊荣。

作为人文主义的学者,贡布里希是一位百科全书式的人物,被公认为传统美术史意义上的一位大师。2001年11月3日,贡布里希爵士在伦敦逝世,享年92岁。

贡布里希纪念图书馆简介

贡布里希教授的诸多艺术史论著作,如《艺术的故事》《艺术与错觉》《秩序感》等等,经范景中教授等人的译介,为国内学者所熟习。贡氏和范景中先生也结下了深厚的私人友谊。中国美术学院一贯重视艺术史学理论的研究,艺术人文学院拥有一支实力雄厚的西方美术史学研究的队伍。现任艺术人文学院院长曹意强教授在牛津大学读博期间的导师之一正是贡布里希教授。贡氏本人对中国及中国文化也一直满怀深情,生前就有捐献其部分私人藏书给中国的愿望。在贡布里希逝世六年后,其家属为完成其遗愿,经范景中教授等人的接洽,最终选择将这批艺术史相关藏书、部分手稿等,正式捐赠给中国美术学院。这是中西文化交流中的一件大事。

2007年12月21日,学校在完成接收工作后,特辟“贡布里希纪念图书室”。在许江院长指导下,该图书室短期内迅速整建完成,珍藏这批宝贵的文献、实物,供学者阅览、研究之用,并逐渐成为中国美术学院一道独特的人文景观;有赖于此珍贵文献,美院成为贡布里希研究重镇。

· 相 关 阅 读 推 荐 ·

《偶发与设计:贡布里希文选》》

范景中 主编 李本正 选编 汤宇星 译

本书精选了著名学者贡布里希先生关于生活中偶发因素对艺术设计领域的影响和研究文选。全书着眼于建筑、漫画、城市设计和室外雕塑等艺术设计形式中的偶发因素对设计作品所发挥的重要作用,研究探讨偶发与设计风格之间的奇妙关系。包括:偶发与设计的抗争,招贴画设计大师盖姆斯,古城之美,城市的保护——拉斯金对今天的启示等。

《文艺复兴:西方艺术的伟大时代》》

[英] E.H.贡布里希 著

李本正 范景中 选编

贡布里希自己曾说获得了双重身份的生活,一方面他是一个普及读物的作家,因为他写了《艺术的故事》;另一方面人们都知道他是文艺复兴方面的专家,写的都是较为难读的论文。

西方文艺复兴艺术研究代表了美术史研究的最高水平。著名大师从布克哈特、沃尔夫林到潘诺夫斯基、贡布里希,都在这一领域做出了卓越的贡献。比起他的前辈来,贡布里希最明显的不同之处在于除了他是一个反黑格尔主义者之外,还有一个突出特点就是,我们无法把他归为某家某派,他不但决不为某家某派的理论和方法所囿,而且他尤其反对标宗立派。并且,贡布里希也特别强调:哪些声称解释了整个人类行为和历史的立论,例如种族主义、心理分析、结构主义等等,其许诺必然是站不住脚的,因为我们所寻求的解释和我们所采用的方法永远视我们自己的兴趣和我们所希望解决的问题而定。

这部文艺复兴研究文选,反映了贡布里希在这方面的实践。有耐心的读者在通读了这部选集之后会不难发现,贡布里希的理论和方法是多种多样的,他采用什么方法完全取决于他手中的问题。如果说有什么东西在他的著作中是一以贯之的,那就是他始终强调的苏格拉底式的谦虚,强调人的知识在细节上可能存在极大的差异但在无知上则是相同的,因此应该强调批评的方法。

正如他在一次谈话中对我们所说的那样:批评是学术的动力,如果我活的年纪足够大,我也会反过来批评自己!

本书由李本正、范景中选编,共收录21篇文字,适合在基本阅读了贡布里希其他大部分艺术史著作后,再作文艺复兴的专题阅读与研究。

复制以下淘口令

打开手机淘宝直接购买

¥FMaNbxWVCHG¥

转载自中国美术学院官方微信

编辑:廖垣 审核:丁剑锋