急性颅内感染的手术治疗

Atlas of Emergency Neurosurgery

在神经外科手术操作或颅脑创伤以后,感染可能通过血型播散从而向相邻结构蔓延并形成占位效应。相同的结构基础组成了颅内各种不同的区域——硬膜外、硬膜下、脑实质、和脑室——同时也限制了感染通过这些天然屏障向外扩散。针对感染性病变,治疗方案通常是药物与手术相结合。

硬膜外脓肿

硬膜外脓肿位于颅骨内板和硬脑膜之间,常为副鼻窦炎、眼眶蜂窝织炎、乳突炎、慢性中耳炎的并发症。也可能发生在外伤性颅骨骨折或开颅术后。极少情况下,硬膜外脓肿可继发于胎儿头皮监测或应用颅骨固定器后1。该病的临床表现较为隐匿。通常的症状为头痛,其他伴随症状相对少见,除非出现占位效应或感染播散到硬膜下腔。发生眶周水肿常合并骨髓炎或眼眶蜂窝织炎。(Pott’s puffy tumor波特氏头皮肿块,是一历史术语,指临床上发现由于存在帽状腱膜下积液导致的前额部软组织肿胀2。)岩尖部相邻的感染性病灶可表现为Gradenigo综合征。一般以链球菌(米勒链球菌群)为主,尽管外伤后和开颅术后葡萄球菌相关感染更多见3。

硬膜下积脓

硬膜下积脓是指发生在硬脑膜和蛛网膜之间潜在腔隙的感染,通过无瓣膜的导静脉(与血栓性静脉炎相关)感染扩散,或通过颅骨骨髓炎伴硬膜外脓肿蔓延而来。其他诱因包括颅脑创伤、原有硬膜下血肿的感染、或之前进行过神经外科手术。小部分为转移而来(常为肺源性)。高达10%的细菌性脑膜炎婴幼儿病人会发生硬膜下积脓,可能是之前的无菌性硬膜下积液感染所致4。病人大多数情况下病人会有发热。头痛和呕吐是早期典型症状。可伴有意识障碍、惊厥和局灶性神经功能缺失(偏瘫最常见)。症状出现后,神经功能可迅速减退。另一方面,术后硬膜下积脓可能表现为迟发型——可在原手术后8周出现3。由于预先抗菌治疗,很少能看到暴发以及转移扩散到硬膜下腔或硬膜下血肿感染的情况。分离出来的细菌与硬膜外脓肿相似。常为多重感染。硬膜下积脓病例中菌培养阴性率较高(27-29%)5;这可能是由于许多厌氧菌培养条件要求较高。

脑脓肿

脑脓肿是指脑组织内局灶性、包裹性的感染,可能为单发或多发。单发脓肿的出现,通常为副鼻窦、乳突或中耳感染的直接蔓延;孤立病灶也可能继发于穿通伤。多发病灶更常见于起于心、肺、牙周、腹部或皮肤感染的血源性传播。不足50%的病人会出现典型的头痛、发热、局灶性神经功能缺失三联征6。事实上,病人也可能只有头痛或恶心。出现发热时,通常为低热;体温超过101.5°F(38.6°C)应警惕全身感染可能。局灶性神经症状反映了病变的位置。常见偏瘫7。新发脑膜刺激征并突然神经功能恶化,表明脓肿可能已破入脑室系统。出现这种情况的病人死亡率很高8。分离出的病原体主要是细菌,一般为多重性,反映了病灶来源。高达70%的病例分离出了链球菌。20-40%的病例存在类杆菌属和普氏菌属,常常在混合培养基中出现。10-15%脑脓肿存在金黄色葡萄球菌——常见于创伤后和患有感染性心内膜炎——多为单一致病菌。高达22-33%的病例中存在肠道革兰氏阴性杆菌,常与耳部疾病、菌血症或既往神经外科操作有关9。对于免疫功能低下病人,诊断必须考虑更多一些。嗜中性粒细胞缺乏时常可分离出革兰氏阴性菌和真菌,而T细胞缺乏时常遇到李斯特菌、诺卡氏菌、隐球菌和弓形虫。

手术适应证

手术指证取决于脓肿的大小、解剖位置、是否容易到达、以及已明确的或可疑的病原体。在所有情况下,手术同时必须应用合适的静脉内(必要时,鞘内)抗菌药物治疗。

硬膜外脓肿

大多数硬膜外脓肿病例需行开颅清创术。由于脓性物质的韧性,钻孔引流一般无效;而在一些病灶非常小的情况下,可以尝试钻孔引流。有可能需要请耳鼻喉科参与,同时清创受累的鼻窦。

硬膜下积脓

绝大多数硬膜下积脓病例需行开颅清创术。对于大脑镰旁积脓、感染性休克危重病人和积脓继发脑膜炎的儿童,可考虑局限性钻孔引流10。对于这些病例,可能需要重复多次引流和/或改为开颅手术。

脑脓肿

决定脑脓肿需行神经外科手术的适应症和手术范围有几个因素,主要包括囊壁的成熟度、大小和位置。Britt和Enzmann界定了脓肿囊壁成熟的几个阶段11。单纯的皮质炎症——或脑炎——不是外科性疾病。脓肿腔与周围脑实质的分界开始于感染发生后10天左右。但是,此时脓肿壁薄而不连续。在囊壁形成早期,脓肿可能适合穿刺引流——不需要试图切除囊壁。这一方案也可能适用于不易接近的部位的更成熟的病变。随着胶原蛋白进一步的沉积,囊壁更加成熟,最后,囊与转移病灶的壁更加一致。在病变成熟且易于接近的情况下,可以考虑引流,切除囊壁。一般大约2周后可行。

病变的大小也会影响治疗策略。有人推荐一定大小(1.7cm或更小)的脓肿可以只用药物治疗,而大于2.5cm的病灶不手术的话极少治愈。

对于多灶性病变、病灶位于脑功能区、伴发脑膜炎、并发脑积水而分流部位有感染风险、或存在侵入性操作的内科禁忌症的病例,可以考虑只用药物治疗

对于明确为菌血症和菌培养阳性的病人,假如所选的药物具有良好的中枢神经系统透过性,可以考虑试验性全身抗菌治疗。如果诊断不明确和/或免疫受损的宿主怀疑多重感染,应考虑早期活检以选择合适的药物来治疗。

术前注意事项·影像学检查

头颅CT平扫+增强可提供病变位置、相关水肿/占位效应程度,和骨质受累情况等基本信息。脑炎表现为非特异性低密度区。较为成熟的脓肿表现为病灶周围水肿相关的环形强化。如果怀疑病灶与鼻窦相延续,需行鼻窦CT(冠状和矢状重建)。

脑MR平扫+增强可提供更多信息,有助于诊断和治疗。MRI可以界定脓肿或脑炎的阶段。对于硬膜外或硬膜下积脓的病例,如果静脉窦血栓形成,磁共振静脉血管成像(MRV)可以确定其范围。磁共振弥散成像可用于诊断硬膜下积脓,其通常表现为弥散受限的高信号。

磁共振波谱或正电子发射计算机断层扫描有助于区别感染病灶和肿瘤。

腰椎穿刺一般没必要进行,占位性病灶较大时更为禁忌症。由于与蛛网膜下腔的分离,硬膜外脓肿病例中的脑脊液应该是无菌的(可能会有非特异性炎性改变)。

应进行血培养(最好在启动抗感染治疗之前)。

在有菌血症的情况下,行超声心动图检查排除感染性心内膜炎,因为后者是颅内感染的病因。

应该进行HIV检测,因为在免疫功能低下的人群中,感染性病理学谱(和治疗方案)可能是不同的。

应行胸部X线检查。如果怀疑肺结核,应该进行纯化的蛋白衍生物(PPD)皮肤试验。

全景X线牙片可以明确颅内感染的牙源性病因。

术前影像(图20.1a-f)

图20.1a-f轴位CT(a)软组织窗和(b)骨窗,及(c)矢状位MRI钆增强T1像显示波特氏头皮肿块。注意颅外软组织通过额窦与硬膜外腔交通。(d)轴位MRI增强T1像显示右侧额部硬膜下积脓。(e)此处,弥散加权成像表现为高信号,表示弥散受限。(f)轴位MRI增强T1像显示脑脓肿,其内小腔形成,周围强化,延伸至局部脑膜。

药物治疗

在有临床表现时就应该行经验性广谱抗菌治疗。应该考虑可能的病原体来源。笔者一般选择万古霉素、头孢曲松(头孢吡肟,如果怀疑院内感染)及甲硝唑方案,根据具体病例特殊的临床情况,可能修改这一方案和/或增加抗真菌或抗结核药物。

一旦明确病原菌,就应行针对性的抗菌治疗。

对于个别伴随血管源性水肿的病例,可以考虑使用糖皮质激素治疗。激素对脑膜炎有一定的益处15,但对脓肿没有明确的疗效。

癫痫在颅内感染病例中很常见。一旦有症状就应预防性使用抗癫痫药物。

术区准备

在计划手术的区域用电动推刀剃发(不是刮头)。

头皮先用酒精准备,随后用标准碘伏或洗必泰擦洗。

切口用1%利多卡因和1:100,000的肾上腺素浸润。

手术步骤

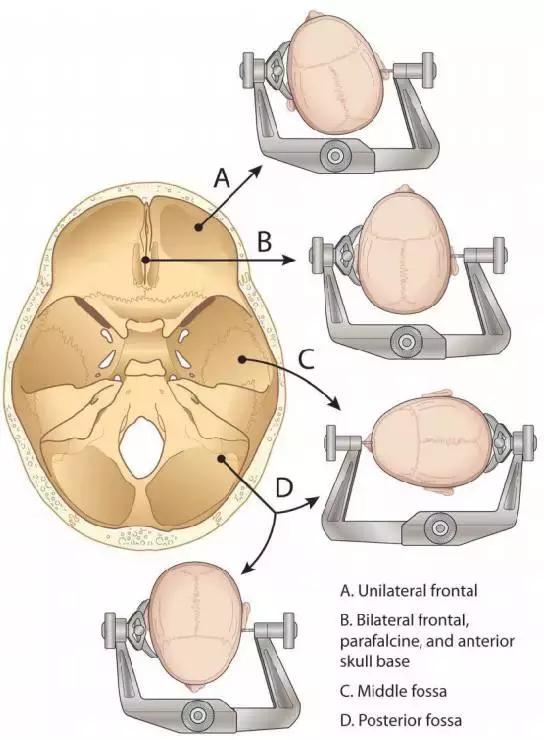

体位(图20.2a、b)

a

A. Unilateral frontal单侧额部

B.Bilateralfrontal,parafalcine,and anterior skull base双侧额部、大脑镰旁、前颅底

C. Middle fossa中颅窝

D. Posterior fossa后颅窝

b

Incision切口

Hairline发际线

Pterional翼点

Extension for rocking chair改良摇椅位

操作步骤

(a)病人的体位取决于最终的手术目标。大多数情况下应用仰卧位结合不同程度的转动头部。后颅窝病变采用俯卧位更易接近。头部应用三钉头架固定。所有受压部位都应该垫枕。

(b)根据手术目标设计切口。(A)对于涉及额叶、前颅底、和/或大脑镰前部的病变,取双侧冠状切口。(B)对于颞叶的病变,取翼点或摇椅状切口。(C)对于后颅窝、岩部相关病变,取旁正中或拐棍状切口。为简单起见,之后的步骤假设用双侧冠状入路来讲解。

要点

额窦中的感染常常扩散到额叶。乳突相关感染常常蔓延到邻近的颞窝或后颅窝。

切口(图20.3a,b)

双侧冠状切口

发际线

操作步骤

(a)设计切口,发际线内从一侧耳屏到对侧耳屏。

(b)用10号刀片切开头皮。切口在中间深入到骨膜水平,两边到颞肌筋膜。头皮边缘使用头皮夹止血。向前翻起头皮瓣,直到可触及双侧眶缘和颧弓根。

骨膜瓣成形(图20.4)

骨膜移植

操作步骤

用15号刀片在两侧平行于颞上线的上方及冠状缝切开颅骨外膜。用骨膜剥离子剥离颅骨外膜到眶上缘。将此带血管蒂瓣用生理盐水浸润的海绵包裹,并用4-0尼龙线低张缝合固定。

分离颞肌、钻孔(图20.5)

骨膜移植

颞肌条

颞肌瓣

操作步骤

额叶和额窦手术一般没有必要分离颞肌和筋膜。笔者在平行于颞上线正下方做一筋膜和肌肉条,用于在关键孔处和其最后方冠状缝水平钻孔。

骨瓣的位置根据目标病变位置而定。额部矩形骨瓣用于处理额叶和单侧额窦的病变。如果病变位于大脑镰两侧,需要在对侧额部开一对称骨瓣,中线矢状窦处留一骨桥。

对于额部单侧骨瓣,可以使用高速颅钻在三个位置钻孔:(1)关键孔处,(2)冠状缝水平,颞上线正下方,(3)冠状缝正前方,中线外侧。骨缘用骨蜡止血。用3号Penfield剥离每个骨孔之间附着在颅盖内表面的硬脑膜。

要点

如果有必要进入颞窝,可以从袖口中点到颧骨根部垂直切开(T形)。两瓣分别向前、向后牵拉。

如果硬膜外有少量脓液,可以考虑在两个部位钻孔,骨孔之间用抗生素溶液冲洗硬膜外腔。

游离骨瓣(图20.6)

操作步骤

用铣刀形成类矩形骨瓣。用骨膜剥离子或3号 Penfield从下面的硬脑膜上剥离骨瓣。生理盐水冲洗硬脑膜表面。双极电凝止血。用凝血酶浸泡的纤维止血材料和/或明胶海绵控制中线静脉窦的出血。可以进行硬脑膜悬吊促进止血。如果有硬膜外脓肿,继续下一步。如果没有,进入“打开硬脑膜,处理硬膜下积脓”

处理硬膜外脓肿(图20.7)

硬脑膜

硬膜外脓肿

操作步骤

如果存在硬膜外脓肿,一抬起骨瓣就会看到(如果骨孔位置没有)。可以通过骨质的严重侵蚀观察到与相邻鼻窦和/或眼眶的直接沟通。用吸引装置采集脓液。通常,硬脑膜表面会有易碎的炎性血管增生。用2号Penfield或Oberhill骨膜剥离子从硬脑膜上(轻轻)刮除这层。硬膜外可以留置引流管,经后面的骨孔到头皮切口后方另孔引出。用3-0尼龙线固定引流管。如果没有更深层次的可疑感染,进行“硬脑膜闭合与额窦重建”

要点

样本应该行标准革兰氏染色、需氧、厌氧、抗酸杆菌和真菌培养。如果可行,采集组织和/或脓液培养,因为诊断阳性率会高于单独采用拭子。

一定要谨慎,避免穿透完整的硬脑膜。最好用双极电凝控制出血。使用大量抗生素溶液冲洗硬膜外腔。

应检查硬脑膜但不要打开,除非高度怀疑感染涉及硬膜下结构。有意或无意中打开硬脑膜会留下深部感染的祸根。

打开硬脑膜(图20.8)

操作步骤

根据骨窗位置打开硬脑膜。额部开颅时,使用15号刀片呈开门状打开硬脑膜,翻向中线矢状窦。如果是双侧额部开颅,则对称打开硬脑膜。

处理硬膜下积脓(图20.9)

硬脑膜瓣

硬脑膜切缘

硬膜下积脓

操作步骤

如果存在硬膜下积脓,翻开硬脑膜瓣即可看到。再次使用负压吸引器采集脓液。轻轻牵拉额极可进入额底。轻轻按压/牵拉额上回可进入大脑镰。直视下各个方向探查硬膜下腔,并使用抗生素溶液冲洗,清除所有残留的脓性物。软脑膜上可能有炎性血管增生。如果更深层没有可疑的感染,进行“硬脑膜闭合与额窦重建”

要点

清除硬膜下积脓时,必须防止脑肿胀的发生。如果怀疑存在硬膜下积脓,应该设计一较大的骨瓣。同时,硬脑膜可以从中心放射状打开。如果大脑镰旁积脓,Nathoo主张开颅之前行矢状窦旁去骨瓣引流,有助于预防急性、严重脑肿胀

不要干扰渗出膜,因为试图清创可能会导致皮质损伤和/或出血。

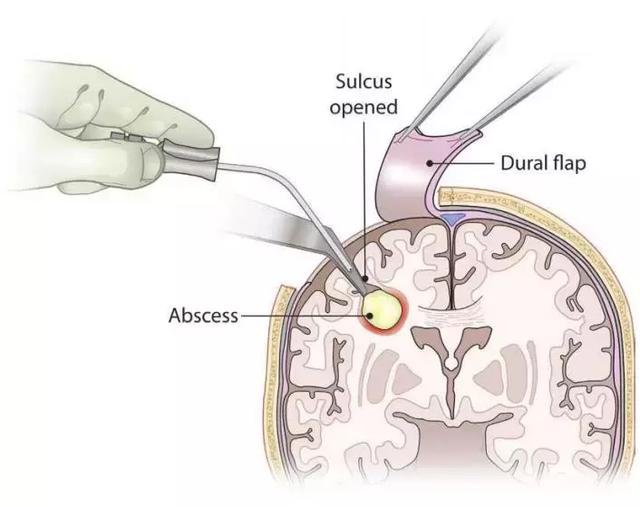

脑脓肿的处理——开放性开颅术(图20.10)

打开脑沟

硬脑膜瓣

脓肿

操作步骤

打开覆盖脓肿的脑沟,接近脑实质内脓肿;脓肿腔通常位于脑沟底部。超声或影像引导下使用钝头脑穿针刺入脓肿腔直接引流。钝头针更换为脑室外引流管,持续引流和/或缓慢滴注抗菌药物。将囊壁从周围白质中分离出来。沿囊壁界面环形分离,直到病灶完全挖出。该部位用抗生素溶液冲洗,双极电凝和止血剂止血。

要点

开放入路适用于易接近的、位于非功能区的囊壁成熟的病灶。继发于真菌感染和/或异物的脓肿药物难以治愈。

如果沿着皮质表面看不到脓肿,可以通过超声或影像引导来确定最佳路径。

周围组织发脆易出血。

特别注意脑室周病灶囊壁可能较薄。考虑到试图切除时有向脑室内破裂的风险,应该只予以吸引。

硬脑膜闭合与额窦重建(图20.11)

骨膜移植

纤维蛋白胶

操作步骤

如果可行,使用4-0尼龙线一期间断缝合。如果需要移植,感染情况下,优先选择自体材料。最好选择颅骨外膜、颞肌筋膜、或阔筋膜(后者需要术前预先准备大腿外侧)。

如果感染从额窦蔓延至硬膜外和/或硬膜下腔,有必要在关颅之前将额窦骨化。从眼眶顶部和额窦后壁分离硬脑膜(如果没有被脓肿侵蚀)。在其后的平坦处钻孔,与前颅底平。

剥离鼻窦内粘膜,金刚钻依次打磨窦内表面。然后填塞窦腔。闭塞鼻额管。将之前获得的带血管蒂的颅骨膜瓣向下反折覆盖窦口,并用4-0尼龙线多点缝合固定到自身硬脑膜上。缝线处使用纤维蛋白胶封闭。

要点

恶性脑水肿存在的情况下,不能一期缝合硬脑膜。可以将自体移植物在边缘减张固定以适应肿胀。特殊情况下,可以在硬脑膜缺损处使用大块硬脑膜替代材料进行修补。

笔者使用涂有杆菌肽粉末的干燥明胶海绵块来填塞额窦。或者,也可以使用脂肪组织(来自周围)或肌肉(颞肌)。

关于额窦重建技巧的进一步探讨详见第27章。

脑脓肿的处理——立体定向术(图20.12a-c)

操作步骤

(a)使用框架或无框架立体定向术,设计一小的头皮切口,沿着确定的路径进入脓肿腔。在入口处钻一孔。用双极电凝硬脑膜,11号刀片十字形切开。再次电凝硬脑膜边缘。电凝下面的蛛网膜-软脑膜,并锐性切开。

(b)一例右额部深处的脑脓肿无框架立体定向穿刺吸引术。

(c)沿着预定的影像导引路径,使用脑室外引流管或钝头脑穿针进入脓肿腔。通过重力引流和轻微抽吸收集脓液。可以经引流管缓慢冲洗,注意观察进入的液体会通过重力引流出来。导管留在原位,远离头皮切口处另孔引出。3-0尼龙线固定引流管。抗生素溶液冲洗骨孔。分两层缝合头皮(见关颅)。

要点

立体定向术适用于抽吸不成熟的病灶、深部病灶和毗邻脑功能区的病灶。

如果无法使用影像引导,可以稍微扩大骨窗使用超声引导。

多发病灶或脓肿内形成多个腔,需要多个入口进行抽吸。

没有打开蛛网膜-软脑膜而直接穿刺增厚的软脑膜,由于皮质被推离了颅骨,可能导致硬膜下出血。

“最佳”路径指到达病灶的距离最短,并避开脑功能区和重要结构。

关颅

如果有影像学和/或明确证据支持骨髓炎,骨瓣不可复位。

同样,如果存在恶性脑水肿,骨瓣不可复位。

在其他情况下,可使用金属板和螺钉复位骨瓣。

使用抗生素溶液冲洗切口。

双极电凝和止血剂联合止血。骨窗周围4-0尼龙线悬吊硬脑膜。

帽状腱膜下留置7号Jackson-Pratt引流管,于切口后方开孔引出。使用3-0尼龙线固定引流管。

颞肌对位整齐,0号可吸收线间断缝合。

松开牵拉的头皮瓣。去除皮缘的头皮夹,必要处使用双极电凝止血。

帽状腱膜层和皮下组织对位整齐,0号可吸收线反向缝合。

3-0尼龙线连续缝合或皮钉闭合头皮最外层。

术后管理·监测

病人手术后应该入住重症监护病房进行监护。

对于不能进行连续神经系统检查的病人,适合行侵入性神经系统监护(脑实质内或脑室内)。

如果有硬膜外和/或硬膜下引流,应监测引流量。当引流量较少和/或连续影像学检查证明达到目标时,应考虑拔除引流管。

药物治疗

在培养结果出来前,应该经验性持续使用广谱抗生素,然后根据检测出的病原菌结果缩窄抗菌谱治疗。一般来说,规定静脉抗微生物治疗疗程为4-6周。一些人主张脑脓肿疗程可以为6-8周16。特定的病原菌(如结核杆菌)可能需要长期治疗。

临床检查和连续影像学检查提示脑水肿/占位效应的解除,激素治疗应相应迅速减量。

如果存在癫痫发作,应持续预防性使用抗癫痫药物(AED)。否则,术后AED逐步减量。

有颅内压升高证据的病人可能需要额外的药物治疗。

影像学检查

术后早期CT成像用于评估清创术的疗效以及排除出血、局部缺血和脑积水。术后病程中,根据神经系统状态随时行影像学复查。

MRI可用于长期随访,即使在正确的抗菌治疗和临床症状改善后几个月后MRI也会有强化。MRI在急性期可提供更详细的病理结构特征,并用于连续跟踪治疗效果(注意影像学改变常常滞后于临床改善)。

术后成像(图20.13a,b)。术后立即行CT扫描用于间断评估占位效应、水肿形式和脑室大小,以及排除出血。

图20.13a,b(a)图20.1a-c中的病人局部开颅硬膜外脓肿清除术后非增强CT扫描如图所示。(b)钆剂增强轴位T1像显示了图20.1f中的病人脑脓肿已消失和相关脑膜强化。

进一步治疗

硬膜外、硬膜下和脑内脓肿都可能会复发。病人可能需要多次手术清创。

在脓肿破入脑室的情况下,应该留置脑室外引流,用于持续引流脑脊液以及鞘内注射抗生素治疗。

特殊注意事项

如果感染起源于鼻窦或乳突,可以同时请耳鼻喉科治疗感染。耳鼻喉科应该参与这类病例的术前规划。

规范的感染性疾病会诊,以指导抗感染治疗。

化脓性颅内血栓性静脉炎是中枢神经系统感染的一种严重并发症。化脓性血栓性静脉炎可能出现在静脉或静脉窦内,或继发于鼻旁窦、中耳、乳突或口咽部的感染。头颅MRI+MRV可用于该病的检查。推荐3-4w的静脉抗感染治疗。抗凝治疗尚有争议17。值得注意的是,在明显的临床症状缓解后6w内可能复发,也有报告称直到8个月后脓肿才形成。

References

1. Dill SR, Cobbs CG, McDonald CK. Subdural empyema: analysis of 32 cases and review. Clin Infect Dis 1995;20:372–386

2. Flamm ES. Percivall Pott: an 18th century neurosurgeon. J Neurosurg 1992;76:319–326

3. Hall WA. Cerebral infectious processes. In: Loftus CM, ed. Neurosurgical Emergencies. Vol. 1. Park Ridge, IL: American Association of Neurological Surgeons Publications; 1994: 165–182

4. Nathoo N, Nadvi SS, van Dellen JR, Gouws E. Intracranial subdural empyemas in the era of computed tomography: a review of 699 cases. Neurosurgery 1999;44:529–535

5. Hartman BJ, Helfgott DC, Weingarten K. Subdural empyema and suppurat ive int racranial phlebit is. In: Scheld WM, Whit ley RJ, Marra CM, eds. Infect ions of the Cent ral Nervous System. Ph ilad elp h ia: Lip p in cot t Williams & Wilkin s; 2004: 523–536

6. Riechers RG, Jarell AD, Ling GSF. Infection of the central nervous system. In: Suarez JI, ed. Critical Care Neurology and Neurosurgery. New York: Humana Press; 2004: 515–532

7. Yang S-Y. Brain abscess: a review of 400 cases. J Neurosurg 1981;55:794–799

8. Mathisen G, Johnson JP. Brain abscess. Clin Infect Dis 1997; 25:763–779.

9. Tunkel AR. Brain abscess. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, eds. Principles and Practice of Infectious Diseases. 6th ed. Philadelphia: Elsevier; 2005: 1150–1163

10. Nathoo N, Nadvi SS, Gouws E, van Dellen JR. Craniotomy improves outcomes for cranial subdural empyemas: Computedtomography era experience with 699 patients. Neurosurgery 2001;49:872–878

11. Britt R, Enzmann D. Clinical stages of human brain abscesses on serial CT scans after contrast infusion. J Neurosurg 1998;59: 972–989

12. Obana WG, Rosenblum ML. Nonoperative treatment of neurosurgical

infections. Neurosurg Clin N Am 1992;3:359–373

13. Rosenblum M, Ho J, Norman J, Edwards M, Berg B. Nonoperative treatment of brain abscesses in select high-risk patients. J Neurosurg 1980;52:217–225

14. Wong AM, Zimmerman RA, Simon EM, et al. Di usion-weighted MR imaging of subdural empyemas in children. AJNR Am J Neuroradiol 2004;25:1016–1021

15. Tunkel AR, Hartman BJ, Kaplan SL, et al. Practice guidelines for the management of bacterial meningitis. Clin Infect Dis 2004;39:1267–1284

16. Kastenbauer S, P ster H-W, Whispelwey B, et al. Brain abscess. In: Scheld WM, Whitley RJ, Marra CM, eds. Infections of the Central Ner vous System. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004: 479–508

17. Bhatia K, Jones NS. Septic cavernous sinus thrombosis secondary to sinusitis: are anticoagulants indicated? A review of the literature. J Laryngol Otol 2002;116:667–676

18. Tunkel AR. Subdural empyema, epidural abscess, and suppurative intracranial thrombophlebitis. In: Mandell GL, Bennet t JE, Dolin R, eds. Principles and Practice of Infectious Diseases. 6th ed. Philadelphia: Elsevier; 2005: 1164–1171