萧红:再多生死苦难,也拦不住她的精神自由

01

萧红 & 老师鲁迅

谈萧红必要谈到鲁迅。萧红是鲁迅的学生,她的许多思想和生平经历都与鲁迅有关,在鲁迅逝世后也有文章悼念鲁迅先生。

《生死场》是鲁迅所编“奴隶丛书”之中的一本,鲁迅为它作序,胡风为它写后记。

鲁迅分别将叶紫的《丰收》,萧军的《八月的乡村》和萧红的《生死场》列为“奴隶丛书”之一、之二、之三。

鲁迅认为,奴隶是受压迫者,用来做丛书名,是表示了奴隶的反抗,所以统治者和“正人君子”们一看到这样的字眼就深恶痛绝,非禁止不可。

或许我们在今天很难理解当时高压的政治环境,在当时国民党对舆论把控严格,而萧红的《生死场》则以革命现实主义精神表现了当时乡村的革命斗争情况,故而鲁迅称之为“北方人民的对于生的坚强,对于死的挣扎,却往往已经力透纸背。”

“就是深恶文艺和功利有关的人,如果看起来,他不幸得很,他也难免不能毫无所得。”就是萧红通过文艺鼓舞现实的革命斗争的意思。

鲁迅在《生死场》的序中还说,“我们还绝不是奴才”,“与其听我还在安坐中的牢骚话,不如快看下面的《生死场》,她才会给你们以坚强和挣扎的力气。”

胡风则在后记里说,“这本书不但写出了愚夫愚妇悲欢苦恼,而且写出了蓝空下的血迹模糊的大地和流在那模糊的血土上的铁一样重的战斗意志”、“用钢戟向晴空一挥似的笔触,发着颤响,飘着光带”。

同时代人的评价有力地说明了《生死场》的文学性、现实性和反抗性。萧红笔下的战争并不是如孙犁所描写的那样宏大的、理想的、浪漫主义的史诗式的战争,而是多少带上了鲁迅的国民性的色彩。

萧红借生与死,以此讨论人们在命运的边缘应该如何生活、应该如何面对自然的或者非自然的生与死。人,要有多大的勇气才能承认自己如蝼蚁一般生活,又如蝼蚁一般死去?在这一点上,人与其他的生灵别无二致。

在哈尔滨近郊乡村的生死场上,在哈尔滨大都市的生死场上,在东北大地的生死场上,萧红一方面拷问人性中的善与恶、背叛与屈服,另一方面也把农民的生死与国家的存亡联系在一起。

正如鲁迅所说,它“显示着中国的一份和全部,现在和未来,死路与活路”。这是在抗战即将爆发的时候的生死场。

02

《生死场》& 女性的觉醒与自由

《生死场》之中,除了农民所代表的民族的觉醒与反抗,引人注目的另外一点就是萧红的女性细腻柔和的笔调和其中所暗含的女性主义精神——女性的觉醒与反抗,受压迫与被利用。

萧红亲自为《生死场》一书设计了封面,血红的底色上是一片惨白的,被啃噬得千疮百孔的树叶。

通常的男性评论家会把血红的底色解释为抗日战争中血染的土地,惨白的树叶则象征着被蚕食的破败的国土。而女性评论家会认为这一片血红象征着女性生产时的流的血。

《生死场》是萧红的第一部中篇小说,也是她的成名作,写作时萧红才二十多岁。但她似乎在文本中格外关注女性的痛苦,其中有大量的关于女性痛苦的描写:难产、守寡、被强奸……其中有刚强如王婆的女性,但更多的是软弱如金枝。

如果说女性能够生产象征着肥沃的能够生产的黑土地,那么女性的痛苦则暗示着这必将是一块充满磨难、浸透鲜血的土地。

此外,萧红也格外关注死亡与病痛。虽然关注,然而死与病在她的笔下是如此平淡,人们对于死一个人的悲痛,与死一头驴差不多。

然而,死与病,丑恶与病态,这是每个人都必将面临的问题。说到底,不管在任何时代、任何民族,又有谁能真正彻底地脱离这生死场呢?

萧红这样入骨入髓地刻画女性、病态与死亡,也与她的成长以及成年后的生活环境有关。

萧红刚出生时,她的家庭并不欢迎这个小生命的到来。身为地主的父亲常常因为贪婪而面目狰狞。父亲对萧红更是冷淡甚至鄙弃,每当从父亲身边走过,萧红都觉得自己被父亲的目光刺穿。

母亲在萧红9岁时就去世了,祖母也对萧红疏远冷漠。只有祖父笑眯眯的眼睛和他的慈爱才是萧红童年唯一爱的记忆。所以当祖父死了的时候,“好像他死了就把人间一切爱和温暖带得空空虚虚”。

这样一来,我们就不难理解在这样的环境中成长的萧红为什么对于病与悲秋、苦难格外青睐,因为这愁苦是她所熟悉的,在这愁苦中的心理活动,也是她最了解的。越是强化人们的病痛愁苦,就越是显示出这无声的反抗和叛逆。

而在这之上,又有一层温情的、柔软的笔调怜惜着处于生死边缘挣扎的人们。这是由萧红祖父所带来的一分柔情与温暖,正是因为知道苦难的深沉,才知道温柔的可贵,才使得萧红的文字间不自觉的带上了怜惜。

到了该成婚的时候,萧红不愿意家里给她包办婚姻,于是离家出走了。然而在那样一个死气沉沉的压抑的“铁屋子”里,历史积淀的负重使得萧红在图仍然面对着广阔的社会时根本没有生存空间。

要想有人格的独立,必当先有经济的独立,否则还是经不起社会的考验的。在这种状态下,萧红选择了放弃自由,又回到了那个封建专制的家。

可以想见,萧红的出走对家里震动之大。当她一回家,就被软禁了起来,时间长达十个月。萧红被看作家庭的耻辱,被当作异类受到周围人的排斥。

然而也正是在这时候,萧红看见了被软禁的村庄的农民悲惨的生活,看到了他们身上那些由历史决定他们农民身份,以及自身又固守乡土承受剥削的双重枷锁。

这引发了她对生命的价值和意义的思索,并对此重新定位,认为个体的精神自由才是价值的最高体现。

03

生存 & 生活

每一篇文章都有多重的解读方式,可谓千人千面。而作品改编则是其中最常见的一种。《生死场》被导演田沁鑫改编成话剧,于1999年在中国儿童剧场首演。

话剧版的《生死场》与小说相对照,有较大的改动,但都对人性、人的生存这一古老的问题进行了透彻而深邃的诠释,话剧版的《生死场》能够帮助我们从另一个侧面理解萧红的《生死场》。

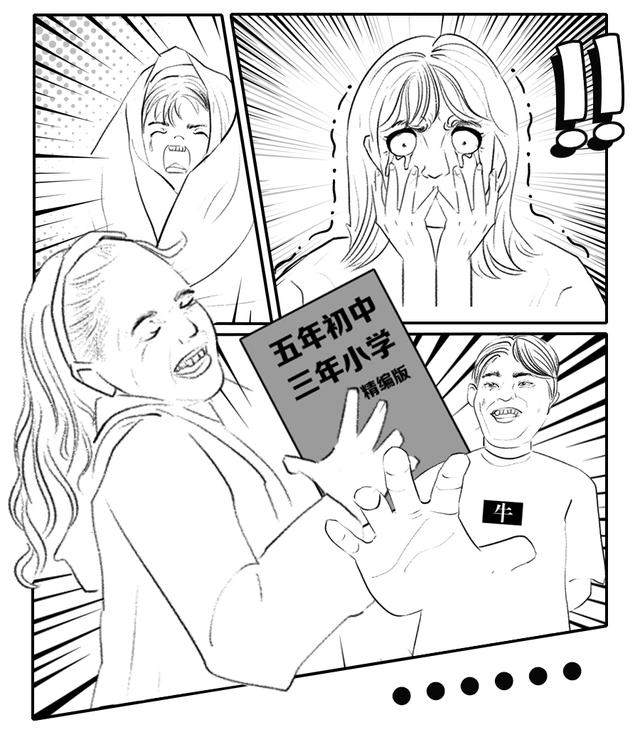

▲话剧《生死场》剧照

话剧一开始,就是难产的女性痛苦地挣扎,而借由身边男性的嘴说出“生老病死没啥大不了的”,这句话就是贯穿全剧的一个主线。

田沁鑫刻意突出了农人对生老病死的淳朴得近乎漠然的态度,生与死之间的对比在舞台上展现比在书中更能扣人心弦。

同时,话剧中人物之间的关系大大减弱了,金枝成了赵三和王婆的女儿,成业则是二里半和麻面婆的儿子。全剧围绕着成业与金枝的感情展开,而这感情所面对的则是来自家庭和社会(村民)的重重压力。

在对生死的漠然之外,话剧《生死场》的另一条主线是成业与金枝两家人之间微妙的关系。不管是二里半还是赵三,都在反反复复地重复一句话:这(成业与金枝的私奔)让我咋做人呢?但还得活下去呀。

这再一次展现了一种奇特的生存伦理:不管是天灾人祸还是人言可畏,只要能活下去,就必须得活下去;然而要是活不下去,也不必太过在意。

成业与金枝私会,接着是来自于家庭的羞耻和辱骂,这使金枝感到焦虑和恐惧。而成业在父亲二里半坐在赵三家里吞吞吐吐半天不敢提亲时,直接冲破礼教站出来坦白地告诉赵三:我娶定金枝了。

这也是导演对这部话剧赋予的新的意义:冲破封建礼教以及包办婚姻。

然而这并不能改变父辈们对他们的看法,当金枝在出走的过程中因为思念母亲而回到家,生产的时候,是用两根绳子吊起双脚,这象征着女性始终是被束缚的、青年一代始终是被束缚的。

而赵三直接将刚生下来的婴儿摔死,潜台词是这是个野种,是个杂种,是女儿玷污门庭的证明。只有在这个时候赵三才显示出作为父亲、作为男人的威严。

而一旦他提起二爷(地主)的时候,就会变得小心谨慎、低三下四:二爷是个好人,他把我从大牢里赎了出来,做人要有良心。

这种封建的地主对佃户的压迫、家长对子女的压迫、在生与死之间挣扎的农民,一直持续到成业再次回到家乡,开始宣传抗日。起初许多青年人并不相信抗日,赵三也对此悲观绝望。

事实上,这种悲观和质疑在萧红的小说中是有影子的,小说中的金枝最后走投无路,连出家都没有去处。

但话剧的最后在日本兵集体屠杀村民的时候,成业振臂一呼,似乎所有人都大梦初醒一般,开始与日本兵搏斗。这也算是某种程度上消解了原著的怀疑和彷徨吧。

《生死场》的故事结束了,你曾经考虑过死亡的问题吗?你会以怎样的心态对待死亡呢?

查看原文 >>