传来电云充吧大幅上涨押金,共享充电宝寒冬已至

时近入冬,共享充电宝创业的寒冬也初现苗头。知情人士透露,目前仅存的几家共享充电宝公司收入十分惨淡,盈利无望,挣扎在资金断裂的边缘,部分企业甚至出现城市团队解散撤退,资本力量弱的创业者难以熬过这次寒冬逃杀。

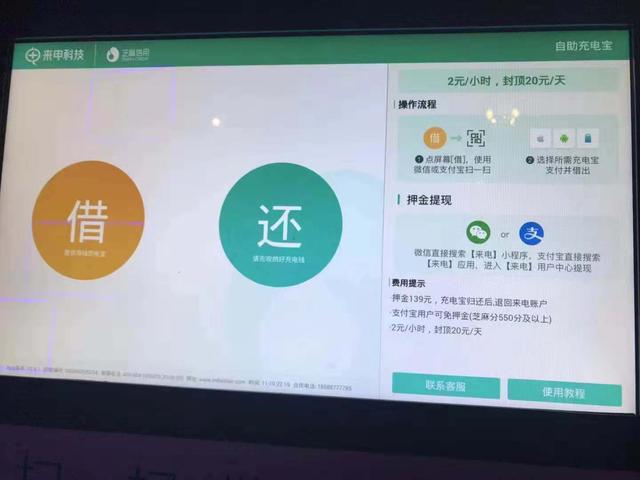

该知情人士向笔者分享了行业里两家相对规模较小的共享充电宝企业已经出现部分上涨押金行为的实锤:一个来电科技的柜机屏在费用提示中标明租借押金139元;另外一家叫云充吧的共享充电宝公司在使用其小程序扫设备租借则提示需缴纳押金150元!而其他共享充电宝公司产品的押金仍保持在100元或99元。来电和云充吧这波突然上调押金的操作,暗藏什么猫腻?

来电科技产品界面显示租借押金139元

云充吧小程序租借提示押金150元

目前人气极高的小米10000毫安充电宝在京东的价格也仅为79元。而来电科技、云充吧的押金近乎是其价格的两倍,租个共享充电宝都要缴付如此高的押金,令人咋舌。来电科技、云充吧上涨押金的行为释放出行业发展不利的信号,共享充电宝的第二次寒冬恐怕要来了。

行业盈利难,资本不再眷顾

回首2017年,共享充电宝行业的融资总额就超过14亿元,而在2017年同样伴随大量共享充电宝公司倒闭潮,整个行业风向大变,资本急流勇退。曾创立功夫熊的刘文源转战共享充电宝创办Hi电数月就草草收场。2018年共享充电宝行业更加命途多舛。在过去的11月里,行业融资新闻寥寥无几,美团退出内部孵化,整个行业没有巨头参与,也没有资本掷重金加持。

笔者从投资圈内部获悉,目前主要的共享充电宝公司并没有盈利,相反亏损十分严重。而行业仅存的来电街电小电等公司却早已吹嘘实现盈利。2017年11月3日,来电科技公开宣称2017年10月已实现盈亏平衡,来电科技CEO袁炳松曾向媒体称"早在2016年8月公司就宣布首次实现了盈亏平衡"。

一边官宣早就盈利,却暗地操作上涨押金,来电科技的运营思路着实令人费解。与共享单车同样以重资产运营模式的共享充电宝行业在产品成本和运维成本占比很高,各城市需要有数十人甚至近百名地推人员。作为密集型产品,共享充电宝依然需要靠大量的铺量来吸引用户。尤其在扩张阶段,企业除了承担更大的充电宝产品开发制造及后期运维的资金压力,还要烧钱补贴商户,承担的资本压力很大。

以来电科技为例,一台大型柜机制造成本超过2万。而共享充电宝又非用户刚需,单台设备营收能力短期内无法填补生产运营成本,导致现金流不足以支撑充电宝市场的运营。押金上涨或为另辟捷径,用户押金是实实在在的现金流,拿用户押金填补企业缺口。

投资人也早已不看好共享充电宝行业。梅花天使吴世春曾多次接受媒体采访表示不看好共享充电宝的商业模式。"这本来就是一个不大的市场,相比单车市场容量小太多了。在我决定投的时候,它还不是个风口,但4月份,大量积压的融资消息一齐爆发,加上媒体的推波助澜,一下子涌进来非常多的创业公司,商家也开始收高昂的入场费,一个本身低毛利的生意就这样变得无利可图。这个项目也就失去了当初的投资价值。"吴世春的态度依然消极:"即使创业者没有一涌而入,这种铺出去的硬件很难升级,灵活性差很多,总体也是很差的生意模式。"

共享充电宝难以盈利的最大根源是伪需求,用户租借充电宝通常解决应急需求,使用频次太低,无法形成规模效益。其次,充电宝要想触达用户首先要占据B端,其财务模型及竞争环境更为复杂,优质点位有限,仅有少数场景营收能力能够保证盈利。

涨押金易导致用户信任危机

上涨押金这种饮鸩止渴的行为非但不能从根本上解决盈利难题,反而会带来用户信任危机,疯狂退押金。

笔者了解到,实际上用户租用共享充电宝通常在归还时会立即退掉押金。这可能主要源于共享单车前车之鉴。共享单车在收取押金的时候,承诺"专款专存、随退随还",但是押金却被挪作他用,购买新车抢占市场,甚至是拿去做小额贷款。最终结果都是押金无法退回,承诺无法兑现,随后企业便走向破产的边缘,用户押金更是无处追讨。就像小蓝单车更无力退还用户押金,用户在酷骑公司总部排队退押金、小鸣单车因拖欠用户押金、资金账户管理不规范等问题被告上法庭,都造成了用户的押金恐慌。

而共享充电宝商业模式本质上与共享单车无异,同样存在挪用用户押金嫌疑,无论企业发展还是衰退,这种行为便是将企业风险转嫁到用户身上,用户或面临押金难退的风险。共享充电宝一旦上涨押金,显然会引起用户怀疑企业资金链断裂,试图圈用户押金填补资金缺口。

押金问题关系到共享充电宝行业的长远发展。来电科技,云充吧押金上涨潜在公司资金链崩盘隐患。对于一些现金流不太充裕的共享经济企业,想不动押金都难,用户押金无法得到安全保障,极易产生与共享单车押金模式的连锁反应。

另外,共享用户的押金在财务上属于企业负债,监管也有规定挪用押金的行为属于违规操作。无论是站在法律、财务风控还是公司运营的立场上,呼吁共享充电宝企业坚守底线,设立专款账户,避免挪用。有关部门监管的篱笆务要扎紧,只有这样才能让共享充电宝行业有序发展。

这个冬天,共享单车惨不忍睹,共享充电宝也在入不敷出的资金困境中煎熬,进入止损阶段。明年的冬天,不知道共享充电宝领域还有无幸存者?

查看原文 >>