被卷入刑事案件后,如何正确求生 | 天涯文学

零九年,那时23岁的我卷入了一宗极其罕见的刑事案件,它被命名为“919纸盒藏尸祝寿案”,这跟前些日子港区出现的水泥藏尸案完全不是一个级别的,因为还涉及了砂轮分尸和挖眼的元素,死者身份更是让我难以释怀。

我叫许琛,还在不懂事时父母就失踪了,打小跟爷爷相依为命。爷爷的一个老战友,姓何,我中学时寄宿于他家。他家小女儿比我大九岁,叫何奈,私底下我都称她为“大姐姐”。她专攻痕迹学,虽年纪轻轻,却破了不少案子,是个老资历。

正常的眼睛有一个瞳孔,可我这大姐姐不一样,她每只眼睛竟然各有一对,小瞳孔在大瞳孔斜下侧,这种现象叫重瞳子。看上去挺灵动漂亮的,然而盯上一会儿就会令人心里发毛。

因为这个,大姐姐就有了绰号,“鬼瞳”

外界关于她的传言多如牛毛,说她有阴阳眼,能看到亡魂;也有说她能跟尸体交流才经常会迅速锁定凶手的。我也总胡思乱想是不是真的,毕竟她破起案来又快又准。

我对她的工作也特别好奇,大姐姐觉得我有点儿天赋,拿出自己的笔记和破掉的案子,我也当个课余爱好去学,久而久之,我想考入警校了。

最终我取得了录取通知书,不巧爷爷身患重病,我无奈放弃并返回东北乐市的老家。不过大姐姐经常会给我邮寄笔记,让我不要放弃研究痕迹。由于她公务繁杂,爷爷病情时好时坏,我们已有五年没有聚一聚了。

六天前爷爷念叨说老何快过八十八岁的寿辰了,让我把家里珍藏的古老玉龟当作寿礼。乐市和青市离的比较远,玉龟也不沉,我为了安全就把它包好塞入了酱罐子,走的物流。

我傍晚查到包裹已被签收了,就想和大姐姐说下寿礼的玄机,可她却一直关机,可能在忙工作,我当时就没多想。

夜深了,我家院门被人一下又一下用力的敲打。

我寻思出了什么大事,哪想打开房门就有几道强光射来,晃的我睁不开眼睛,接着手臂被人箍住,咔嚓一下子就带上了铁拷,我纳闷这啥情况,警方大半夜的该不会抓错人了吧?

警察们看向我的眼神颇为忌惮,犹如面对着一个沾满血腥的杀人狂,他们将我死死按倒在地。诸如“该死!”、“千刀万剐!”等各种难听的话就像万箭齐发,震的我耳膜嗡鸣。

警方开始搜家,爷爷被一位女警搀扶着,说他们一定弄错了!

我被押入一辆剑齿虎(特警防暴车),几个特警冷冷地持枪指着我的头,劝我老实点儿。我自己连什么状况也没搞清就稀里糊涂的被抓了,看这阵势,唯恐不小心挨枪籽,就不敢问。

忐忑了十余个小时,我双眼布满血丝,终于车身一晃,停住了。我后脑勺被枪抵着走出了车门,现在已是第二天下午,不吃不睡又受了惊吓的我差点软倒,望见这是青市公安局,大姐姐办公的地方。

我被关入了连个窗户也没有的房间,但灯光却特别刺眼。我慌了,吼着要见何奈,直到嗓子哑了门才打开,冲进一个男的,皮肤黑的发亮,就像煤堆里滚了一圈儿,他凶巴巴的说我再装就把我打死。

我想弄清自己为什么被抓。

煤黑男掏出一沓子文件,劈头盖脸砸向我面门。我手抖的翻着,纸上记录了案情,大姐姐竟然死了!

9月12号,何老接了一个电话,声音是何奈的,她说单位批了假期,要自驾去乐市我家玩几天,然后没再出现。

就在昨天,9月19号,何家院门被敲响,何老出去看见一只挺大的旧纸箱,因为何奈以前经常往家拿纸箱装着办案相关的事物,何老不以为异,觉得是女儿同事送来的。傍晚,箱子里忽然响起一阵音乐,何老听出是女儿的手机响,忍不住拆开之后吓瘫了,一具残缺的尸体躺在里边,清洗的特别干净,却不见了两只手臂和一条腿,剩下一条腿连着身子和脑袋,光秃秃的像支人棍。

何老一眼认出来尸体是自家女儿,她嘴巴塞着手机,还被残忍的挖掉了眼睛!

警方赶来,勘察了现场,无一例外的矛头全指向了我,之前的那个来电,是我打的,还有一条我发的短信“恭祝何爷爷长命百岁”,并且何奈胃里有一些碎纸,边缘齿痕属于她,拼起来像一份残缺的物流单子,有我的名字和手机号的部分数字,故此认为这是她生前趁凶手不注意争取来的线索。

还有,法医推断何奈死亡时间在30到34个小时之间,私处有撕裂伤,里边发现了少量的精液,推断她生前受了侵犯。

何老当晚也猝死了。

我看完之后面如死灰,一切来的太突然,大姐姐死了……这感觉比天塌下来还难受,我也心知自己成了凶手的替罪羊!

煤黑男把我下巴捏住,认定我一定是主谋,想以物流寄物麻痹警方却留下关键性的证据,把何奈杀死并封箱自己回了乐市,说的好像我真是凶手一样。他力气大的几乎将我骨头捏碎,还问何奈的肢体藏在哪,谁帮着送的箱子。

该不会抓不到人想拿我顶罪吧!

就在此刻,门口出现一个女子,她怪异的道:“老黑,别玩了,案情变的越来越诡异了,鬼瞳姐体内精液的DNA检测已经确认。不是许琛,它们属于一个三年前就已被执行枪决的死刑犯,牛九禾。”

牛九禾……

我呼吸都凝住了,这人可是坊间流传的新世纪第二杀人魔,他疯狂作案了两年,遇女则奸,遇男则劫,遇一家则灭门,他完全不留活口,共背有51起命债。但是,牛九禾当初是因为被大姐姐锁定了踪迹才被抓的,枪毙那天就是九月十九号,还放话说总有一天会成为厉鬼令她不得好死!

“杜妹子,你没开玩笑?”老黑眼角抽动,“这不可能,牛久禾死了那么久,难道诅咒真的灵验了,他化作厉鬼来报复鬼瞳前辈?”

我缓了片刻,说既然大姐姐胃里有碎单子,但包裹是昨天到的,而她死亡时间却是前天,这显然是凶手嫁祸的。况且案发前三十几个小时我和爷爷在外边下棋,有不少老人能证明,这两天我还打过几次物流的电话,你们大可以去查呼出地址,全在乐市。还有一点,老黑在听到精液属于牛九禾时,第一反应是鬼,就表示之前对我的怀疑是装出来的。

老黑和杜姓女子相视一眼,他接着为我打开手铐,说“还行吧,可你看完案情这么长时间才说,反应慢了点儿。”

当时你掐着我下巴怎么讲!

不过老黑对我的态度忽然变好,这葫芦里究竟卖的啥药?他要为我赔礼,吃饭时我知道了一些事情,何奈前几年加入了神秘的第九局,被分到A7小组,她死了,按照规定,由A7小组直接介入案子,因为这事引发警界的震动,上边要求一个月内破案,否则就会解散。

所谓的第九局,就是刑事侦查局,专门负责跨省、市侦察的重大恐怖案件,也承担国际刑警组织中国中心局工作。

何奈死了,A7小组的配制里没了痕迹专家,上边也不调动,成员们想起何奈以前经常说有我这个弟弟,本事学了她九分九却闲在家,就想让我临时补个位。

我问为什么用这种方式把我“请”来?老黑说这是他自己的主意,想测试我的心理素质如何,但他这方案在我眼里纯属小儿科。何家的不幸让我很难过,就没计较,我再三要求对方派人照顾好爷爷并不能让他知道这事,不然老人家心脏受不了。

A7小组现在有三个人,组长在外地,老黑则是纯武力型的,之前那女子是个法医,名字很怪,叫杜小虫,不过她皮肤保养的很好,嫩得能掐出水,初看时我没感到这脸蛋惊艳摄魄,但时间久了她气质特别吸引人,就像充满了诱惑的毒药。

我想看大姐姐一眼,她带我来到验尸房。

掀开白布,虽然躺在这里的是自己最亲近的人,可我头次见到尸体还是面目全非的,我胃里也直翻腾,忍了一会儿适应了,望着大姐姐空洞的眼眶,那双“鬼瞳”早已不在,边缘处被工具精心处理过,特别平滑。

而手臂和左腿的断裂口,所有的皮肉虽然很平但像是遭受过强烈的摩擦,不是刀切的,而骨头稍有裂纹,我嘀咕了句:“砂轮。”

“这些我都知道,许琛,你是她教出来的,能不能看出别人看不出来的?”杜小虫有点儿失望,她叹息道:“抱歉,我太心急了。”

我要来一只放大镜,挨个审视完肢体断口,“尸体没有被清洗过吧?没有脱离的沙粒,可能是钢片和合金类的砂轮。我不认为真的有鬼,而牛九禾的精液,凶手必然意有所指或是为了给他复仇,建议查下他生前的交集里有没有木工或者做门窗生意的。”

杜小虫点头,我们离开验尸房,把牛九禾的资料调出来搜索,过了能有半个小时,杜小虫手机突然响了,是老黑打来的,她听完大惊失色,“鬼瞳姐的尸体消失了!”

我跟点燃的火药桶一样跳起来抓住她握手机的手,“什么?这怎么回事!”

“我的手只和死人接触,最好不要碰,念在你是初犯,下次请注意,谢谢。”杜小虫如触电般闪开,她取出一块湿巾擦干净手,平静下来说,“老黑在翻监控,我们继续查牛九禾。”

真没料到和尸体打交道的她会有洁癖,但我确实有点冒失了。

“好吧,我能去监控室吗?”我问道,大姐姐残缺不全的尸身不可能自己跳起来离开,一定是被偷了,我满脑子都是怒火。

杜小虫跟没听见一样,我心说这女人真怪,就自己去了监控室。老黑挠头抓耳盯着屏幕,他把我拉到身侧,“许琛你快看看,这叫什么事啊,你和杜妹子离开验尸房之后到现在没有任何人出入过,我想想就脊梁骨发凉,鬼瞳前辈不会也……”

我翻完了监控,这案子越来越玄乎了,先是死了三年的杀人魔精液,再有尸体离奇消失,处处透着诡异。

我和老黑小跑到验尸房,门没有被撬的痕迹,钥匙目前只有杜小虫和另一个在外边出现场的法医持有,至于那扇窗户……我摇了摇头,先不想怎么对方进来的,就算出去,如果要避开正对门口的摄像头,只能跳窗了,可这窗框上反锁的插销怎么解释?

我也开始瞎想这事不像人能干出来的。

验尸房温度较低,老黑比一般人怕冷,他站不住了,就近坐上了一张尸床。我注视着他,脑海里灵光一闪,回忆此前跟杜小虫来时的情景,接着我拿手指一个一个的数着,“老黑,如果我没有记错,这里少了一具尸体。”

“我知道啊,鬼瞳前辈的。”

“不算她,还少了一具!”我强调的说:“就是你屁股坐下那尸床,空了。”

老黑惊的翻倒掉地,跑到我这边弱弱的道:“别吓我好不好?”我苦笑不已,说他胆子小吧,可人家是正儿八经的兵王,敢徒手和六七个持刀凶徒搏斗,说他胆子大吧,对于封建的事物却像只小绵羊,听风就是雨。

“我没说谎。”我来到那尸床前,垫子下边摸出来一只烟头,朝他晃了晃,“看吧,早有人扮作尸体混进来了,话说对方坚持那么久可真抗冻啊。”

老黑挺直了腰杆,一边背对我环视验尸房一边嘀咕,“究竟从哪出去的……”

我拍了下他肩膀,把他吓得跳起来回身一脚把我踹出有两米!我骨头快散架了,他呼呼喘着大气,看到是我,立刻上前扶我起来。老黑尴尬的说,“干嘛突然拍我,要被吓死了。”

我揉着肚子,“想跟你说咱别在这耗着了,验尸房无非就两个出口,一个门一个窗,监控没异常那就只有窗户了,虽然暂时没想到对方怎么做到的,不过我们先去查下尸体的送检记录,没准能找到一点线索。”

“我背你。”

老黑说是背,却直接将我扛起,他一口气回到了档案室,“这小子脑子确实好!”

我不知大姐姐在A7小组怎么熬过来的,反正这几个小时我近乎要崩溃了。

杜小虫莫名其妙,听了半天终于弄清了状况,她拨了一个电话,很快屏幕弹出接到邮件的提示。点开是一天以内这边的尸体送检记录,算上大姐姐的,一共有五具,剩下四个已经被法医们开膛破肚了,而一天之前就在里边的尸体有两具,也一样被动了刀子解剖。

“七具……”

我总觉得哪里不对劲,一时又想不到。

丢尸体是大事,还发生在警局,杜小虫说道:“老黑,我调几个局里的人手和你去搜集这一天内验尸房的监控和四周的‘天眼’。”

她走到打印机前,拿起一份新出炉的资料,“许琛,上边是牛九禾一个表弟,做过五年的木工。事不宜迟,我们现在去查他。”

“好……”我虽然心急如焚,但没有异议,因为老黑极为推崇杜小虫,她必然有过人之处。其次如果木工是凶手,一样能找回尸体。

牛九禾的表弟叫万千雄,现年四十二岁,单身,住在南区的三桐巷19号。

杜小虫开着内部改装过的黑色K5,载我前往目的地。我看到座位中间有灌啤酒,心里挺躁动的,我问她“介意我喝吗?”

她嘴角一勾,笑道:“介意,因为它是手雷。”

我凝视着啤酒罐子,确实和正常的有点差异,鸡皮疙瘩掉了一地。杜小虫轻笑道:“骗你的,这只是伪装的摄像机而已。”

“……”

我无语了一会儿,“为什么你的名字这么怪?”

杜小虫脸色瞬间低沉,拐了一个大弯之后道:“我家以前做过虫草生意,我是冬天生的,叫小虫,妹妹是夏天生的,叫小草。”

“哦……冬虫夏草。”

我扭头看向外边,“去完万千雄家之后,再送我到何家坐一会儿行不?”

“公车不能私用。”

“这理由……那我去何家看看现场呢?”

“行。”

杜小虫一只手拿起手机,联系了老黑,“查的如何了?”老黑说有点眉目了,早上一具尸体被送进去时,那两个抬尸者只有一个出来了,另一个没准就是偷走尸体的,现在他已经派人去找第一个抬尸者。

花了半个小时,杜小虫把车停在巷子口,她迅速检查完手枪,塞入手提包,另一只手拿起啤酒摄像机,淡淡的说:“跟上。”

我眼皮狂跳,看来她不光是法医这么简单。

我们来到19号的院子,大门开了条能容单人通过的缝隙。杜小虫试探想喊了几次,也没有人应。

这怎么办?

让我没想到的是,杜小虫开启了坑队友形态,“万家似乎没人,许琛,你先进去看看,我在这守着,一有动静就通知你。”

“若是听到我喊,就来救我啊。”我幽怨的潜入万家,院子里却无比萧条,墙前的草快长到一米高了,晾衣杆上挂着几件掉了色的破衣服,房门还开了一半,这环境就跟鬼片里的情景似得,我提心吊胆的敲了下门,“有人吗?”

静悄悄的,偶尔响起有小东西穿梭的动静。

我手推着木门,它晃悠晃悠的咯吱响……这房子有两个房间,门却全倒在地碎成几块,我探头看到没有人便安下心,先进了左手边的房间,可谓是满目狼藉,家具和墙上被划的遍体鳞伤,当我辨认出这是无数个“死”字犹如蝗虫般堆叠到了一块时,胸口变得特别压抑起来。

除了睡觉的床上,其余地方布满了灰尘,墙角立着长短不一的棍子和一架砂轮机,齿痕上沾着暗红的血色。

我条件反射般“啊”的叫了一嗓子,接着杜小虫持枪冲入,看到只有我自己,她把枪口指向我脑袋,“鬼叫什么?矫情。”

“血色砂轮……”我朝墙角挪嘴。

杜小虫凝重的看了眼砂轮机,走向另一个堆满木板的房间,她隔着过道说:“一边是恐怖诡屋,一边是老鼠的游乐场,真的有人住吗?”

“床是干净的,水杯虽然脏,但杯口边缘有湿污迹,应该是不久前喝的。”我分析的道:“住在这房子的,要么脑子不正常,要么是个变态!”

我和杜小虫回到砂轮机旁,她检查砂轮机,我则好奇的盯着这些棍子,约有五六根,它们特别光滑,像是经常被人握着,想不明白干什么用的。

这时,院门突然传来了缓慢无力的脚步声响,哒……哒……哒……渐渐的近了,听起来只有一个人!

“注意隐蔽。”杜小虫毫不拖泥带水的侧身在门旁,准备伺机而动,我凑近脏兮兮的窗玻璃前,窥视着院子……

我模糊的看见一个脏乱不堪的男人,左手握着棍子,脸色发黄,有点营养不良。通过小部分未被头发挡住的脸,这和照片里万千雄的相似度有三分。

杜小虫投来询问的目光。

我压低了嗓子说:“像万千雄,左手持棍,挺落魄的。”

杜小虫点头表示知道了,这时男人已进入房子,她连攻击的架势都摆好了,令我们摸不着头脑的是,男人先去了另一间,也就是老鼠遍地跑的,隔了片刻就响起了“吱吱”的惨叫。

我和杜小虫相视、点头,决定主动过去瞅瞅情况。

“别动。”

杜小虫站在门前,枪口指向蹲在木板前背向这边的男人。

对方却视而不见。

此时,杜小虫的俏脸一紧,她忍了几秒,就弯下腰开始剧烈的呕吐。

这什么状况?

我好奇的凑过脑袋,这男人用棍子挑出了一窝紫红色的幼鼠,生下来没多久连眼睛也睁不开那种,他嘴巴张开,抓住一只的鼠尾塞了进去,然后把嘴闭上“咯咯”的咀嚼,只露出一条小尾巴在嘴皮子前乱动。

一只。

两只。

三只……

有时还会有血滴沿着鼠尾滑下,落在他的手背。

衬着这荒院的意境,加上那卧房墙角里的血色砂轮,我不寒而栗的跑到了院子,胃部疯狂抽搐,把老黑请的大餐全吐了!

连杜小虫这专门和尸体打交道的都吃不消,何况我呢?不过她虽然吐着,枪口却没有偏移,指肚也时刻贴住扳机。

直到男人把幼鼠全部吃完,他回过头,一边淌着血喇子一边说:“叫我吗?”

杜小虫担心被吐沫星子溅到,就退开了两米,“万千雄?”

男人捡起棍子,无视她和她的枪,走入卧房,拿着尖指甲在墙上划了一个死字,再放好棍子,往床上一躺,絮叨说:“你家死人了……断手……挖眼,不得好死……嘿儿呼,天黑了,觉觉。”

听到这,我怒火忽地狂窜,真想冲上去掐死他,杜小虫将我拦下,“断手……挖眼……他说的不就是我大姐姐吗?”

“这人身上的戾气是我见过最重的。”

杜小虫眼睫毛扑抖,“起初我不明白杂物间和卧房离的那么久,老鼠为什么不敢越界。现在我算是知道了,专吃幼鼠,连老鼠都会恐惧。”

她犹豫了几秒,“许琛,你觉得有没有可能是他犯病了,对鬼瞳姐下的手?”

“919案的凶手应该有异于常人的冷静和反侦查能力,手法又非常的有针对性,挖去大姐姐被传得神乎其神的眼睛,以及拿精液相应三年前死刑犯的诅咒。”我极力的保持冷静,“但直觉万千雄在这案子里,就算不是凶手,也是目击者,不然他念叨不出来那句话的。”

“万一他是装的呢?”杜小虫道。

“地上有不少干的幼鼠尾巴,而墙上的死字,划痕我辨识过了,也不是一天两天能累计的。”我稍作思考,说:“即使万千雄在装,也是早前为了别的事,并非这案子。”

杜小虫听完,她吩咐道:“先不要打扰对方,咱们现在到隔壁的住户家了解下,我再调一些人手到万家附近蹲守,另外,砂轮上的血迹我初步断定是人血,已经提取了样本。”

我们走访了五六家,最终有个常年住这的阿姨爆出了猛料,万千雄因为丑找不到对象,经常上网的他被一个女网友迷得神魂颠倒,做了五年木工也有了不少积蓄,为求相见,万千雄经常打钱给对方试图暖化女方。

谈了一年吧,也就是牛九禾落网前,女方答应了,万千雄也败光了家底,还是借钱去的。第一次见就开房了,他觉得神交已久蛮正常的,转折来了……当晚警方神兵天降,以诈骗为名抓了女方,万千雄这才知道倾注了精力和财力交往的“老婆”竟然他妈是个男的!

万千雄自此抑郁了,偶尔能和人交流一两句,因为他经常拿着棍子乱晃,被街坊们称为“大圣”。

说实话我挺不可思议的,睡一觉还不知对方性别,那当晚双方发生了什么就不得而知了。

杜小虫问最近有没有异常声音从万家传来时,那阿姨说没有。

等便衣警力到位,我们离开三桐巷前往何家。

途中我补了一觉,到了之后杜小虫把我叫醒。我唏嘘的看着这个住了三年的地方,因为何老死了,按习俗要三天才能下葬,现在是第二天,这里挺热闹,不少何家的亲戚好友到场,还有唱丧戏的。

何老大儿子何力跪在灵堂前,我走上前想说几句的时候,他望见是我,起身扼住我脖子逼到墙角,大喊要掐死我这罪魁祸首!虽然老黑早在今早就跟何家说过我是被陷害的,可何力因为大姐姐的手机和胃里的碎单子,他仍然视我为煞星。

杜小虫跑进来,“放开,许琛现在是负责919案的一份子,还想不想他帮你父亲和妹妹找到凶手了?”

“就凭他?哼!”

何力死瞪着我,“我爸昨晚听到那电话是他打来的,当场暴毙!还恭祝大寿,却让他没熬过大寿,趁我脾气没上来,赶紧滚!”

“我想给何爷爷磕几个头,好吗?”我哀求着,何老当初对我跟亲孙子一样,眼下听到何力说的,心里特别难受。

“滚!”

“我……”

我没说完,就被杜小虫拖着腰带拉出了何家。

杜小虫伏在我耳边低声说道:“不瞒你说,何力也有一定的嫌疑,但暂时没什么证据和痕迹指向他。”

“绝对不会的!”

我推开了她,“何力的孝顺,我亲眼所见啊,他对大姐姐也非常宠爱。”

“你对何家的概念还停留在五年之前。”

杜小虫解释道:“虽然我不认为鬼瞳姐的死和何力应该没有关系,但何老的猝死,很是异常。据我所知……算了,这个不是重点,总之你要防着点儿何力。”

“据你所知什么啊?”

我问了好几次,可她就是不说。

“现场看过了,我们该回了吧?”杜小虫晃着手上的车钥匙。

“不行,何家院子以外的现场还没看完。”我摇了摇头,站在何家大门外侧,环视四周建筑分布。

杜小虫对此饶有兴趣,她没有打扰。

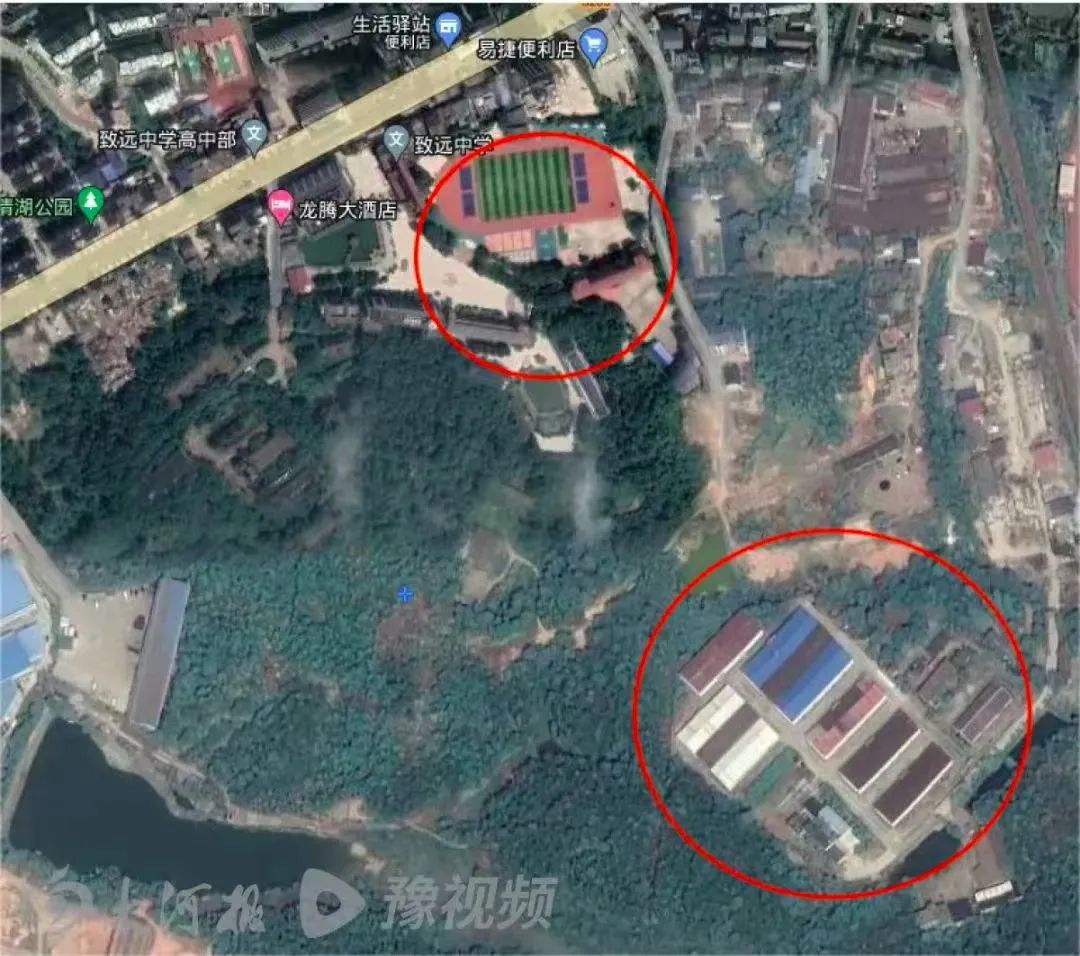

我看了一会儿,锁定了东南方向的三四十米处,那边是已经拆迁完的废墟,“我们去那边逛逛。”

“理由?”

“昨晚送来的纸盒很大,又藏了尸,重量不轻。”我分析的说:“而这边的人流量不算大,可也是有的,凶手能神不知鬼不觉的把纸箱送到门前,必然事先带着它在附近隐蔽的地方做了大量的观察。”

杜小虫摇头,“我和老黑还有青市警局的痕迹专家都去看了几遍,只找到几枚烟头,和你在验尸房发现的那个不是同一牌子,但二者都用了烟嘴,上边没有唾液遗留。”

“那痰呢?”

我记起大姐姐笔记里总结过的“遇烟必痰”,说道:“抽烟者经常有痰,验尸房里为了不留痕迹,能忍住把痰往肚子里咽,可这拆了的区域处处碎砖破瓦,又极为空旷,他十有八九会放松警惕,希望能吐到碎块缝隙里吧,不然被晒干就没意义了。况且潜伏是非常耗时间,人有三急,谁知道对方有没有到远点的地方解决,万一是大的,DNA也一样有。”

杜小虫眼睛一亮,“那还等什么!”

我们去了拆迁废墟,她带我到发现烟头的地方,和我想的一样,有较大的掩体。我蹲下身,花了三个小时都想放弃了,手也扒破了皮,但一想到大姐姐又坚定了下来。杜小虫也逐地逐寸翻。

还别说,我在离烟头位置三米处的空隙,发现了一小块半干的浓痰,“杜……姐,快来。”

“不用犹豫,我确实比你大点儿。”

杜小虫戴手套拿玻璃片一刮,采集完毕时眉头却拧紧,我问怎么了,她说痰所在的地方下边有一个数字:“1”,像有人刻意而为之……