高深经济学何以沦为印钞术: 谁来拯救贬值的世界? | 文化纵横

史正富/ 复旦大学

[导读]本文认为,在全球金融资本主义时代,伴随货币变性、金融产业异化以及基础产业要素的变性,建立在产业资本主义“旧世界”之上的现代经济学已陷入深刻危机。由于货币变成了启动经济过程的始发力量,传统的价格理论、市场理论、货币理论统统失灵了,而央行性质也发生革命性裂变,将财政变为附庸。因此,西方现代经济学正在越来越脱离实际,不仅不能解释中国发展的成功,也不能说明英美发达国家近几年来出现的经济现象。反而,传统的政治经济学比西方现代经济学更有能力实现面向当代现实,更能有效地揭示经济体系运行的内在规律,在中国的经济学教育和经济政策制定中,理应更好地发挥政治经济学的作用。文章原发于《东方学刊》,仅代表作者观点,特此编发,供诸君思考。

目前,大家讨论中国经济和金融问题的理论体系来自美国主流的经济学,也被人称为现代经济学,表现为宏观经济学、微观经济学、金融经济学、新制度经济学组成的教材体系。当然,政治经济学自改革开放以来也一直在发展之中,尤其在党和国家的治国理政的指导思想和长期发展战略方面,起着决定性作用,但是在实际经济运行层面,在关于价格/货币/市场/投资/增长/宏观调控等具体经济议题的讨论与实施中,目前各方使用的理论框架和话语体系主要还是上述所谓的“现代经济学”。本文将说明,这是一个天大的误解,一个时代性的理论幻觉,是我国经济学界一代人的悲剧。

实际上,现代经济学自20世纪中期在美国形成体系性的垄断以来,几乎从来没有对美国经济起过指导作用;而其产生指导作用的年代,也就是1980 年以后,特别是1989 年以后,恰恰是美国经济走向短期繁荣、长期衰弱,乃至酿成今日结构性、长期性深层危机的阶段。为什么会这样呢?除了政治经济学界已经普遍提出的对现代经济学的批评之外,根本原因还在于,经济学研究的客体对象变了,它由产业资本主义变成了今天的“全球金融资本主义”。这种新经济是如此重要,以至于可能从根本上颠覆建立在产业资本主义“旧世界”之上的现代经济学。

▍全球金融资本主义下的新经济现实

全球金融资本主义时代出现了一系列新的经济现实,对既存经济学提出了根本挑战,本文着重提出以下三点:

第一,货币变性,即货币由作为一般等价物的特殊商品,变成了以“纸币”为载体的信用符号。由此,现代经济学一般均衡理论要求的“货币中性”不复存在,由美国国内政治博弈所决定的美元发行与全球流动性成为驱动世界经济运行和国别发展状态的极其重要、而又难以预测的内生力量。最终的结果,是纸货币量在全球经济中长时期的超常规扩张,是由美元超发引起的全球流动性泛滥。

第二,金融产业的异化,即从过去以银行为主体、以实体经济为服务对象、以存贷款和股票债券发行为主营业务的金融业,蜕变成了以资本经营机构为主体、以虚拟经济为主要服务对象、以金融衍生品的自我循环为主要业务内容的“新金融”。由超广义的货币总量的无限扩大,导致金融衍生品的市场发行与交易异军突起,滋生出一个以自我循环、自我服务型的投机交易活动为主导的行业。这样,现代金融业分化成了服务实体经济的中介性金融和自我服务为主的投机交易型金融这样两大部类。在金融工程和金融创新的名义下,任何一个金融业务商家都可以制造、合成、编制出一个衍生品,拿到交易所里,只要有人买有人卖,它就成了一个正常交易的金融产品;由此就衍生出来越来越多、越来越纷繁复杂的金融衍生品体系。2007年金融危机前夕,全球场外衍生品总名义余额达到600万亿美元级别,而当时美国GDP才有十多万亿美元。实体经济的交易规模在金融衍生品面前真是小巫见大巫。这个对实体经济几乎没有贡献的交易体系,在很大程度上就是一个合法的高科技赌场。

第三,基础生产要素的变性,即生产要素变成了金融投资品。从能源、资源、关键原料、土地、人才、资本到核心技术,原本企业购买这些东西是作为生产要素,目的是为了在生产中使用,因此市场运行符合一般意义上的价值或均衡价格规律。但现在各种商品与金融交易所把生产要素都成了金融投资品,不单是企业,而且各类“炒家”也全面参与这些生产要素的买卖;人们购买的目的不再仅仅是使用,更重要的是为了卖出。其结果,是生产要素的价格运行和一般商品的价格运行发生了分离。这种情形在当代已经发展到了令人震惊的程度,纯投资类交易的规模远远超过了生产经营型购买者的交易规模。

值得注意的是,英、美等当代西方金融强国,正在布局把越来越多原本不是投资品的东西,打造成投资交易的对象,比如生态环境,通过节能减排的说法创造了碳交易与碳金融,其实是图谋把先发达国家的环境优势转化为发展中国家的要素成本。

▍新经济现实导致现代经济学核心理论失灵

新经济的上述三大变化引发了一系列经济学核心理论的失灵。

第一,价格理论失灵。我们知道的均衡价格理论,马克思叫价值规律及生产价格理论,其实就价格运动而言二者是一致的。但是现在,在生产要素市场和资本市场上,价格不再由生产价格或均衡价格规律决定,因为买进是为了卖出,导致追涨杀跌,需求曲线不再向右下方倾斜。这背后虽然有老百姓的从众心理,但深层原因则是资本大鳄的市场权力在起作用。这是因为从众心理的存在和资产价格需求的正反馈机制,使资本大鳄的赢利模式产生变化。在亚当·斯密的“无形之手”理论中,供求自动趋于均衡的前提是“利他利己”的赢利模式,即生产企业通过提供质优价廉的产品来获得消费者的青睐,扩大销售,从而获得利润;而在具有正反馈机制的资本市场上,资本大鳄又产生了金融市场上常见的“损人利己”的赢利模式,即资本大鳄通过自身的市场权势引领市场、塑造价格走势来谋求暴利。这一损人利己型的赢利模式导致价格的暴涨暴跌,这又迫使政府介入并经常成为金融市场的参与者。由此,金融资产的价格决定就不再是纯市场行为,而是在国家、核心资本集团、市场自发势力三种力量的互动过程中生成,在很大意义上,是由金融权势拥有者刻意操控而形成的,也就是说,在资产与证券市场中,不再是市场供求双方自发力量形成的均衡价格,而是拥有金融市场权势的资本集团引领塑造出来的建构价格。

第二,市场理论失灵。上述均衡价格理论失效的后果就是市场从一个统一的平面市场,转变为分层的结构性市场。其中,作为投资品的生产要素成为不同于一般商品市场的另一类市场。简单地说,在一般商品市场上,均衡价格调节还能起到决定性作用,比如服装、玩具、消费电子等等;但在投资性生产要素市场上,自发市场便不再起决定性作用,而是由国家、核心资本和市场自发力量三者互动,对价格与供求进行建构的。而在这种市场权力中,既有大资本的金融购买力、市场营销力、组织执行力,也有国家的外交、立法、情报、军事及意识形态控制等系统性权力。市场决定论,即市场在资源配置中起决定性作用的理论,如果说还基本适用于普通商品市场的话,对于基础性生产要素市场则基本上不适用了。此中原因,正是因为作为投资品的基础要素的价格与供求都已受到国家与市场权力的塑造,在千里之外的全球交易力量的翻云覆雨中决定的。在这个全球金融资本主义的时代,不加区别地泛谈市场决定论,排斥国家在重大市场要素领域(如我国今日之核心技术)的战略引领和市场协调塑造之建构功能,不论怀有多么美好的愿望,结果只能是祸国殃民。

第三,货币计量指标的失灵,即广义货币M2这个货币供应量的主要计量指标已经不再能够衡量当代经济体系中的有效购买力了。众所周知,M2(现金加存款为主)一直是货币当局和经济学界计量一国货币流通量的基本指标,至今鲜有质疑的声音。实际上,随着现代货币市场的持续高速增长,在形成有效购买力的金融工具中,储蓄存款及现金已经只占一小部分,大部分来自债券、股权、信托、保险、资管及其他各种形式的非银行资金体系的供求。这些资本市场的新型融资工具在定义上不属于M2,但从形成有效购买力这一功能而言,它们与M2并无区别;而且在现实中,这些资本市场融资工具的放大能力比M2还要厉害。因此,在当代实体产业经济与虚拟资产经济并存的现实经济体系中,计量全社会经济货币的总量,不仅要看M2,更要看各类资本市场的融资工具。单看M2已经不再能够有效衡量购买力了。

第四,货币政策传导机制失灵。凯恩斯发明的经典货币政策机制,即“货币–利率–投资–就业”这一传导机制,现在失灵了。这些年欧美日各国货币量增加惊人,利率徘徊在极低位,甚至负利率水平上,但实体经济投资很少。与此同时,我们又发现另一个重要现象,就是货币变成资产,资产配置负债,从而抬升经济活动,导致所谓GDP的增加。当然,在美国,这个经济活动不是发生在实体经济中,而是发生在虚拟交易和福利消费领域,因此只能有效于一时,最终以2007年后的金融危机告终。

第五,央行角色的裂变。传统货币政策失灵还带来一个后果:央行开始把财政变成附属。照理赤字财政很难持续,但欧美国家长期实行赤字财政,靠什么呢?靠的是央行的货币发行。这就使财政政策逐渐依附于央行了!现在又进一步,美联储的资产负债表发生了重大变化,这就是大型企业的股权和资产也进了美联储负债表中的资产项。过去,央行发行货币,其资产依托是黄金储备、特别提款权和国债等等,现在美联储直接持有AIG这种巨型公司的股权,直接买进各家“大而不倒”的金融公司的有毒资产,从而使企业股权与有毒资产变成美联储资产负债表上的资产,然后它发行货币,记为负债,这样资产负债表还是平衡。结果是,央行成了整个国民经济运行结果的最终背书人,成了市场体系中微观资产的交易主体。显然,这是央行性质的一个革命性变化。

总之,以上这些理论失灵的核心原因就是,货币开始从因变量,即中性货币演变为自变量,变成了一个启动经济过程的始发力量。

▍政治经济学的复兴之路

政治经济学作为我国经济理论的根本地位是确立已久的。但是至少从20世纪90年代以来,美国版“现代经济学”教材体系已经逐渐成为我国重点大学的必修课程;相反,政治经济学反而日益成为边缘的课程了。反映到日常经济政策的讨论中,使用的分析框架和话语体系也几乎全面来自“现代经济学”,政治经济学的传统几乎完全缺位。即使在近些年国家领导人多次倡导、推动政治经济学的发展以后,上述情况也鲜有改善;虽然在顶层话语上(如“五大发展理念”“以人民为中心”等)已经确立政治经济学的指导性,但是落实到经济政策的讨论上,仍然还是以西方现代经济学为依据。

为什么会发生这种对政治经济学原则肯定、实际上“退场”的现象呢?原因固然很多,恐怕最重要的原因还是政治经济学自身长期以来自我封闭,既少理论创新,也远离当代现实;既不了解当代西方发达国家的新现实,也没跟上当代中国特色社会主义的伟大实践;很多时候只是在马克思的经典著作中炒冷饭,或者简单地为中央文件提供几乎是重复性的“解释”,而不是尝试建构国家发展与政策讨论的学理基础。而为数不多的具有学术情怀的政治经济学者,则受到西方经济学数学化的影响,把大量精力投放到马克思主义经济学的数学化上面了。久而久之,政治经济学既未上达庙堂之高,也未下入江湖之远,逐渐形成自弹自唱、和者益寡的局面。

2007年的世界性金融危机是一个转折点。它引发了西方经济学群体的分化。对现代经济学的反思、批评乃至抗议之声此起彼伏,甚至从校园和学术圈走向了社会和街头。国内长期坚持马克思主义经济学研究的中青年学者们也受到鼓舞,校园内的学生们也有越来越多的人对黑板经济学产生厌倦与失望;特别是,国家领导人多次出面推动政治经济学的发展,并明确提出坚持马克思主义政治经济学的基本原理、研究当代(资本主义)的政治经济学、创新中国特色的社会主义政治经济学这三大相当关键的理论工程,这一切都表明:政治经济学的繁荣、发展与复兴正是历史发展的内在需求。

政治经济学在世界变革的情境下,能够比西方主流经济学更有能力实现面向当代现实、面向未来的理论创新,理由有三:

第一,政治经济学的使命是揭示现代社会经济体系运行的内在规律,从而实现人的自由而全面的发展;从当前我国的发展阶段说,就是“以人民的利益为中心”。这使得政治经济学必须直面现实、深究内里,而不是像西方主流经济学那样,局限于经济变量的层次,不知不觉地以资本利益为中心。

第二,研究方法上,西方主流经济学秉持方法论个人主义,看不见不同的群体,也不理会市场的内在结构,习惯用消费者、投资者、交易这类原子化的概念来展开研究;而政治经济学则强调阶级或不同利益群体的区分,强调从群体到市场到国际体系的内在结构。

第三,现代西方主流经济学局限于一般均衡理论的框架,构造复杂高深的数学模型,而与现实的关系却越来越远。常常是用数学模型的可求解性来剪裁和阉割经济现实,从而使现代西方顶尖学术研究的主流成了自我欣赏的数学游戏。对比之下,马克思的政治经济学则以现实经济体系的运动作为研究对象,理论必须随着真实经济体系的改变而改变,也就是与时俱进。

第四,就学术共同体设定的研究路径来说,现代西方经济学已经高度体制化、科层化、八股化。从学术权威、教授、年轻教员、博士后的层级设置,到核心期刊、普通期刊、边缘期刊的论文发表与评分体系,有效保证了一代代研究生把自己的芳华岁月耗费在数学迷宫的象牙塔中。这一学术共同体结构已经在崩坏之中,我国年轻一代的经济学人正在迎来比较多元的学术讨论空间。因此,真正研究与解释当代经济新现实的变革性经济理论,在我国是更有机会孕育与发展起来的。要知道,在当今美国业已僵化的学术共同体体制中,真正颠覆性的新经济思想的发展是难于上青天的!

坚冰已破,前路已通。吾辈以增进社会大众福利而求知者,还不振作奋起,更待何时?

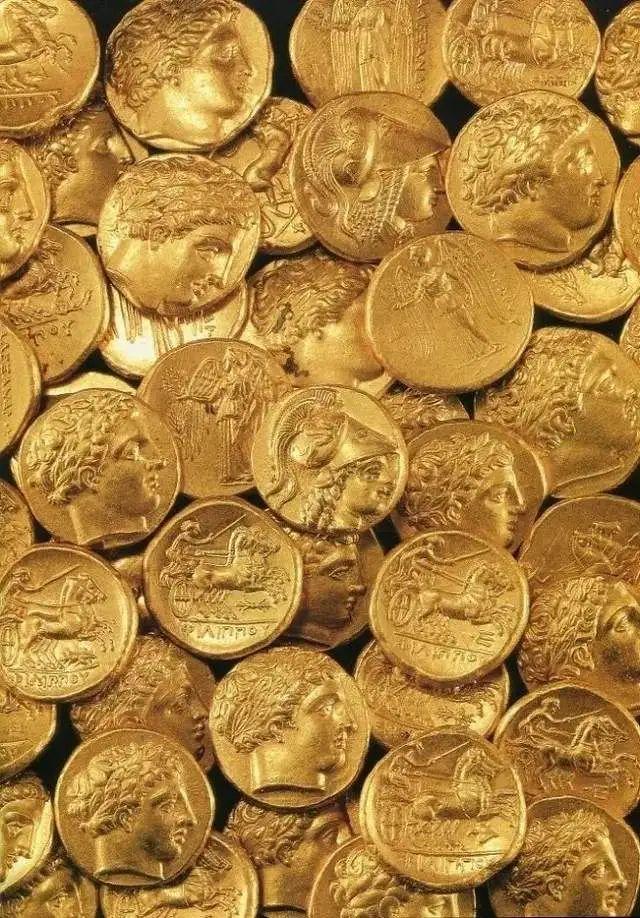

本文原载《东方学刊》2018年秋季刊,原标题为“现代经济学的危机与政治经济学的复兴”,篇幅所限,内容有删节,注释从略。图片来源于网络,欢迎个人分享,媒体转载请联系版权方。

文化纵横

打赏不设上限, 支持文化重建

转载须知

后台回复“转载”获取授权

投稿邮箱

本文已参与“最佳评论计划”,入选留言者,有机会获得赠书

查看原文 >>