他的电影“封闭、扭曲、病态”但被西方封神,看完一部被洗礼一次

文|戈弓长

法罗岛在瑞典语中是“绵羊之岛”的意思。自从1960年4月的一个雨天,伯格曼第一次来到此地,已经用这里的岩石、森林和海水拍了7部电影。据说塔可夫斯基也曾钟情于这里与世隔绝的孤独,如同被上帝抛弃的羔羊,曾希望在岛上完成他的《牺牲》,但因为军事原因只能选择对面的哥特兰岛。2006年,李安在拍《色戒》时遭遇瓶颈,他登上法罗岛,拜会了在岛上隐居多年的伯格曼。一见面就热泪盈眶,深深地拥抱了老人,“我听到了他的心跳”。李安说伯格曼理解自己的全部悲伤、恐惧和渴望,“他就像把我的处女拿去一样,我的世界由此变得不同了。”

今年是瑞典电影大师英格玛·伯格曼100周年诞辰。包括伍迪·艾伦、库布里克、拉斯·冯·提尔和李安在内,众多名导把伯格曼奉为启蒙之光和精神导师。在89年的人生里,伯格曼共创作影片75部,多次斩获戛纳、威尼斯和柏林电影节奖项,四获奥斯卡奖。还排演了174部舞台剧,拍摄了众多电视片。他在电影、戏剧、文学、音乐上均有很高造诣,1975年获诺贝尔文学奖提名。伯格曼已成为“作者”导演和欧洲艺术电影的代名词。

《第七封印》海报图

现代主义电影的开山之作

20世纪50年代,两次世界大战的野蛮和残酷摧毁了一切理性和价值。信仰沦落“上帝已死”,核威胁的阴影悬于头顶,人们陷于孤独痛苦,人际关系冷漠疏离。《第七封印》片名源于《圣经》里的末日启示录,用黑白光影书写哲学寓言,凝重得令人敬畏。14世纪的瑞典,参加十字军东征的骑士败兴而归,来到瘟疫横行的小镇。上帝对人类的罪恶和苦难沉默不语,死神寸步不离,骑士在临死前思考人生意义。影片用中世纪的灾祸和信仰危机,比喻西方当前的社会现实。伯格曼说影片犹如一出“清唱剧”,多声部共同唱出同一主题—— “生命的意义是什么?”

《第七封印》获得戛纳电影节提名,骑士和死神对弈的一幕成为影史经典。片中骑士遇到了幸福的流浪艺人一家,吃他们送的牛奶和野草莓,感到内心“无比满足”。伯格曼说“野草莓象征着生命、爱、青春、纯洁和希望”。骑士最终难逃和死神共舞的命运,但他掩护流浪艺人家庭摆脱了死亡。上帝死后,还有人与人的关爱救赎生命。同年的《野草莓》讲述老教授去领取荣誉博士,在路上回忆往事。教授为人冷酷自私,死之将至的他常被噩梦惊醒,饱受精神折磨。影片最后,教授在幻想中回到了儿时的故园,初恋的表妹牵着他的手,去和湖边的父母团聚。旅行同时是一次灵魂的自救之旅,让生命回到最初,重获完整和安宁。影片首次把意识流手法引入电影,让记忆、梦幻和现实交织,是现代主义电影真正的开山之作。

《处女泉》海报图

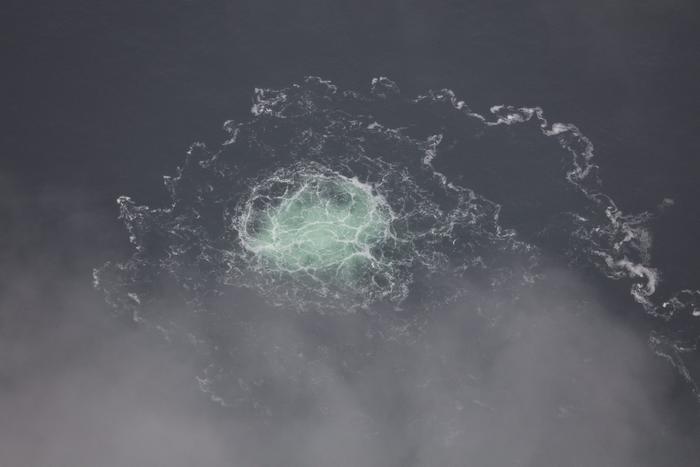

1960年的《处女泉》改编自瑞典中世纪的宗教传说,首获奥斯卡最佳外语片奖。讲述虔诚的基督徒家庭有位纯真美丽的女儿,她在去教堂的路上被牧羊人奸杀。女孩的父亲毁弃了教义,手刃了凶手。片尾处他仰天高呼:“神啊,这是为什么?”死去的纯洁处女身下涌出了清泉,上帝终于显示了神迹,人们重获了信仰。1950到1960年代初,伯格曼的影片中还有上帝的回音,人与人的关爱和沟通能够消除隔阂,拯救灵魂。20世纪60年代之后,对应着冷战中越演越烈的对立,战争一触即发的阴影,伯格曼对社会和人性的悲观意识加重。他的影片彻底和外部切断联系,个体只能遁入孤独、封闭、扭曲、病态的内心。

“我与整个宗教上层建筑一刀两断”

1961年的《犹在镜中》里,一个备受折磨的女精神病患被冷漠的父亲带到孤岛上休养,她向上帝祈祷,但上帝在她的幻觉中化为恐怖的大蜘蛛扑来。1963年《冬日之光》中,信仰就像瑞典冬日的阳光一样惨淡。牧师在教堂里劝导信徒“应该相信上帝”,一面自言自语“上帝沉默着”,陷入怀疑和苦闷。伯格曼称“这是部质疑人与上帝交流的电影”。同年的《沉默》又是一场精神旅行,两个彼此隔膜深重的人,在死寂的城市里“浑浑噩噩地徘徊,没有目的,没有前例可循”。三部影片构成了“沉默三部曲”,气氛越发压抑,光线越发暗淡,沟通越发困难无望。

《假面》剧照

拍完“沉默三部曲”,伯格曼说道:“我与整个宗教上层建筑一刀两断了,手术终于完成了。”宗教的讨论被搁置,上帝彻底离去,人从生下来开始,伴随他的就只有寒彻骨髓的孤独和死亡的恐惧。伯格曼曾回忆,10岁时被大人关在停尸间里,独自面对五六具尸体。他把这段插曲放到了1966年的《假面》序幕中——尚未出生就被堕胎的孩子,从未感受到温暖,小手摸着母亲模糊的面孔。拍摄《假面》时伯格曼刚担任瑞典皇家剧院院长,但很快就受寒病倒了。在头晕目眩的痛苦中构思了影片,这成为他最晦涩、神秘、冰冷的作品。片中女演员得了缄默症,护士带她到岛上治疗,向她倾吐心声,包括曾经堕胎的秘密却得不到回应,开始变得歇斯底里。影片抛弃了语言——文明的假面,暴露出人类灵魂的残骸。沟通绝无可能,孤独无可救药。

伯格曼的声望在20世纪六七十年代达到顶峰,在纽约和巴黎拥有大量拥趸。他的电影“剔除了一切不必要的装饰性因素”,对准了人的心理层面,被誉为“通过探究内心世界构建全部艺术作品的第一位电影人”。1973年《呼喊与细语》被法国新浪潮名导特吕弗称为“战后电影史上少见的杰作”,影片来自于伯格曼脑际浮现的画面“三个女人正在等待另一个女人的死亡,她们在红色壁纸的房间里走动。”讲述华贵的庄园里,罹患子宫癌的女子撕心裂肺地呼喊“有没有人能救救我”。她自幼就渴求母爱而不得,想在死前从两个妹妹身上得到安慰。但妹妹们满心私欲,吝于付出一点关爱,女子只能在女仆的怀抱中含恨死去。富贵的厅堂里充斥着伪善和冷漠,光鲜外表下是腐烂的心灵,孤独垂死的病人备受肉体和灵魂的煎熬。死后不宁的鬼魂游荡在庄园里,回荡着呼喊和细语——这就是伯格曼对现代西方社会的比喻。