作家余华:莫言喜欢吹牛,鲁迅根本不相信自己能够拯救国民性

欢迎小朋友们查看小燕趣闻新发现的早晨分享,今后我们一定会给大家分享不同的观点,让你走进历史的海洋

前几天在一次访谈中,余华分享了一些自己对文学的看法,谈到了自己的创作、莫言的创作以及鲁迅的创作。根据公开发布的访谈录,这次访谈主要谈到了三个问题:

对于第一个问题,余华是这样回答的:

第一,我不是一个勤奋的作家(意思是自己比较懒),比如我白天早上起来要看NBA;另一方面,我确实没有那么多东西可写,每次写完一部长篇,都会发现一下子又空了(被掏空的感觉)。

第二,所有伟大作家的作品,不管你写得多还是写得少,别人阅读就一本或是两本(言下之意可能是,一本《活着》大概就够了)。

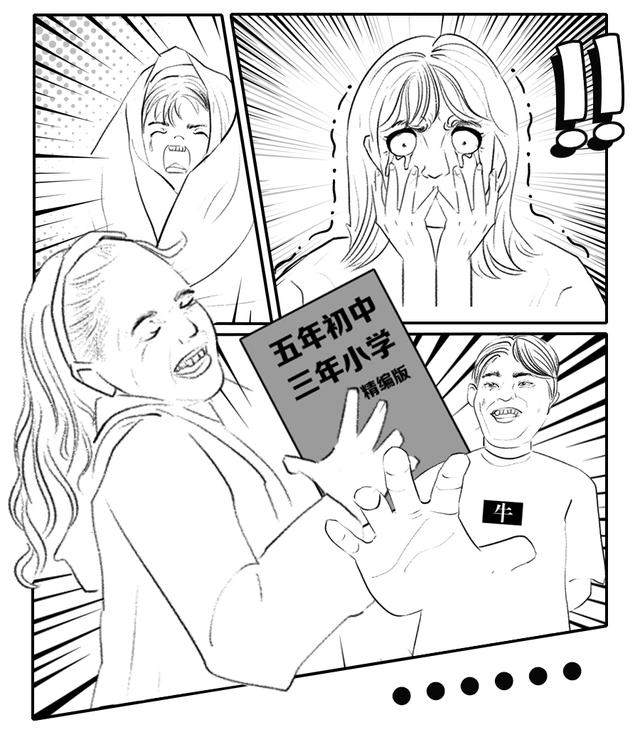

对于第二个问题,余华笑着回答道:因为我跟莫言在一个宿舍住了两年,他说自己如何创作的那些话,比他创作本身还要虚构,所以不要当真(意思就是莫言喜欢吹牛呗)。然后余华还谈到了莫言创作速度的问题,比如《生死疲劳》只用了四十多天就写完了,很多人批评莫言写得太快。但是余华认为,写得快不一定是不负责任的粗制滥造(或许还有暗示莫言吹牛的意思?)。

当然,说莫言吹牛只不过是无伤大雅的调侃而已,并无攻击之意。大作家福克纳也喜欢吹牛,但这不对他的人格产生影响,如今我们也不过是将之当作笑谈。

对于最为关键的是第三个问题,余华不仅解释了为什么觉得“鲁迅走上文学道路是偶然”,还谈到了“鲁迅不会幼稚的认为自己能够拯救国民性的”:

余华的这番话,可以说是针对上世纪神话鲁迅的特殊语境说的,他希望制造出一种“反六七十年代语境”使鲁迅回到地面。但值得注意的是,这种方式也有过于将鲁迅世俗化的风险。毕竟,鲁迅那个时代的作家,肩负的责任确实要比今天的作家重大。当时的文学,承担的使命也比今天的文学要崇高。

鲁迅曾在《呐喊·自序》中这样说道:我虽然自有无端的悲哀,却也并不愤懑,因为这经验使我反省,看见自己了,就是我决不是一个振臂一呼应者云集的英雄。

这说的主要是十年前鲁迅曾作《人之历史》、《科学史教篇》、《摩罗诗力说》等多篇论文,希望通过发出心声来荡涤陈旧的灵魂,最终达到“立人—兴国”的目的。那几篇洋洋洒洒的长篇论文,并没有取得预期的效果,之后鲁迅进入了长达十年的沉寂期。

但是,这并不意味着说鲁迅放弃了年轻时所做的梦,“文学救亡”之路。他只是在思考新的方式,等待恰当的时机。他只是变得更为清醒,变得更为理智了。

正因为1918年之后的鲁迅变得极为清醒、极为理智,这使得他在剖析别人之前,往往先剖析的是自己。文学的功用、作家的意义,正是鲁迅重点剖析的对象。鲁迅许多时候确实在怀疑,他怀疑自己根本救不了别人,因为自己的路都走得如此坎坷。因此,他一直反对别人将自己奉为青年导师、青年偶像。

但另一方面来说,鲁迅又希望自己能够解决国民性的问题,能够扫除黑暗。要不然他就不会笔耕不辍,奋斗到生命的最后一刻。要不然,他也不会这样写道:自己背着因袭的重担,肩住了黑暗的闸门,放他们到宽阔光明的地方去;此后幸福的度日,合理的做人。

此外,那个时代也赋予了文学特别崇高的使命。早在19世纪末,陈独秀等人就发起了“诗界革命”、“小说界革命”和“文界革命”,希望通过文学的革新来拯救古老的中国。20世纪初的新文化运动,它其实也是起于“文学革命”,成就最大的方面也是文学方面。当然,这样说并不是想否定思想启蒙方面的价值。

总之,鲁迅虽然因为过于理智、过于清醒而时常显得矛盾,但他却也始终相信文学的意义,也始终在承担“文学救亡”的责任。因此,余华的说法有些过于片面,过于武断。

今后我们一定会给大家分享不同的观点,让你走进历史的海洋,非常感谢你们的观看