堂吉诃德:一切小说的源头

摘要:这是一种酝酿着新生的自我结束,在骑士华丽的尸骸上爬满了现实的蚤子——堂吉诃德主仆在西班牙大地的游侠,铺展出宏大的社会生活画卷,贵族、僧侣、地主、市民、农民、士兵、演员、商人、理发师、牧羊人、强盗们纷繁登台,本色演出,七百多位演帝各自演绎出人性的现实——傲慢、自私、伪善、恶毒、残忍。堂吉诃德与桑丘这对主仆是互补交渗的,他们互为镜像却又彼此一体才能抵达塞万提斯的文学终极旨意:骑士不能捍卫自我人生与人类生活,只有完整的人才能。

堂吉诃德:一切小说的源头

梁卫星

1.立法者与小说基因

《堂吉诃德》是一切小说毫无争议的源头,尽管这于其创造者塞万提斯而言,没有任何意义,但作为小说源头的创造者,塞万提斯所赋予小说的特质禀赋却意义深远。直截了当地说,塞万提斯以《堂吉诃德》为小说立法,他是最初赋予小说基因编码的人。他赋予小说以何许特质禀赋,他为小说确立何许基因编码,当然只能来自于他的人生与人格。塞万提斯的人生非同凡响,传奇而繁复,他一生倍受贫穷,坎坷相随,但无不以其英雄主义的人格,巨人的胸怀坦然承受。

塞万提斯出生贫苦,自幼跟随父兄东奔西走,颠沛流离。23岁时他到意大利,做了红衣主教胡利奥的家臣。一年后不肯安于现状的他参加了西班牙驻意军队,对抗来犯的土耳其人。勒班多大海战中,塞万提斯负了三处伤,以至被截去了左手,此后即有“勒班多的独臂人”之称。四年出生入死的军旅生涯后,他带着基督教联军统帅与西西里总督给西班牙国王的推荐信踏上返国归途。不幸的是途中遭遇土耳其海盗船,被掳到阿尔及利亚。由于两封推荐信,土耳其人把他当成重要人物,准备勒索巨额赎金。做了奴隶的塞万提斯组织了一次又一次的逃跑,均以失败告终,但他的勇气与胆识却得到俘虏们的信任与爱戴,就连奴役他们的土耳其人也为他不屈不挠的精神所折服。1580年亲友们终于筹资把他赎回,这时他已经34岁了。以英雄身份回国的塞万提斯,并没有得到腓力普国王的重视,终日为生活奔忙。他一面著书一面在政府里当小职员,曾干过军需官、税吏,接触过农村生活,也曾被派到美洲公干。他不止一次被捕下狱,原因是不能缴上该收的税款,也有的是遭受无妄之灾。就连他那不朽的《堂吉诃德》也有一部分是在监狱里构思和写作的。1616年他在贫病交加中去世。

塞万提斯爱好文学,卖文是他养活妻儿老小的唯一途径。他用文学语言给一个又一个商人、一种又一种商品做广告。他写过连他自己也记不清数目的抒情诗、讽刺诗,亦曾应剧院邀请写过三四十个剧本,所有这些写作,他随心所欲,虽为谋生护口,亦尽浇心中块垒,从不口是心非,亦无任何文学芥蒂与艺术蕃蓠。塞万提斯50余岁开始《堂吉诃德》的写作。1605年《堂吉诃德》第一部出版,立即风行全国,一年之内再版六次。其对时弊的讽刺与无情嘲笑遭致贵族与天主教会的不满与憎恨。1614年有人出版了一部伪造的续篇,站在教会与贵族立场上,肆意歪曲丑化堂吉诃德,对塞万提斯本人进行恶毒诽谤与攻击。为抵制伪书的恶劣影响,塞万提斯赶写了《堂吉诃德》第二部,于1615年推出。除此之外,他还于1613年出版了包括十三篇优秀短篇小说的《惩恶扬善故事集》,融爱情故事、社会风俗、哲学思考于一炉。描写社会罪恶与下层贫困,肯定人性与个性自由,抗议社会不公,是不变的主题。

塞万提斯一生不断抗击命运播弄,他在自己人生中体现出的那种百折不挠正是堂吉诃德理想主义的源头,应当说,《堂吉诃德》的不朽正是塞万提斯人格的不朽!抗击命运追求理想的精神因此成为小说的精神,于兹可见,一切为命运不公加持,一切淡化扭曲蔑视理想的小说,都是基因错乱的非小说。

在一切经典的文学作品中,把严肃和滑稽、悲剧性和喜剧性、生活中的琐屑庸俗与伟大美丽水乳交融,这样的范例仅见于《堂吉诃德》。因为这不仅是堂吉诃德的人生,也是塞万提斯的人生——塞万提斯对自己的人生有深刻清醒的认识,他笃信自豪于自身的正当正大,他珍惜警惕于自身的琐屑平庸。他经由个体的人生深入领会了人类的命运与存在。因为塞万提斯深知人类总是在未经思考的喜剧人生过程中跌入悲剧,是以《堂吉诃德》才以喜剧的形式演绎人类自身存在的理想与现实的矛盾;因为塞万提斯惊叹于人类总是在一切终归虚无的人生历程中认认真真地哭笑走死,是以《堂吉诃德》才有对人类命运的深沉忧患与对人类伟大情感与美好品格的不懈讴歌。塞万提斯一生竭力捍卫自身的人性与生活,从而赋予《堂吉诃德》捍卫普遍人性与生活的品质,这使其成为一切经典小说的伟大源头,是一切伟大小说家的丰富乳汁。

2.《堂吉诃德》的双重现实与美学万象

堂吉诃德的故事开篇荒诞不凡,通篇嬉谑狂欢,掩卷却令人思深虑沉,难以等闲视之。

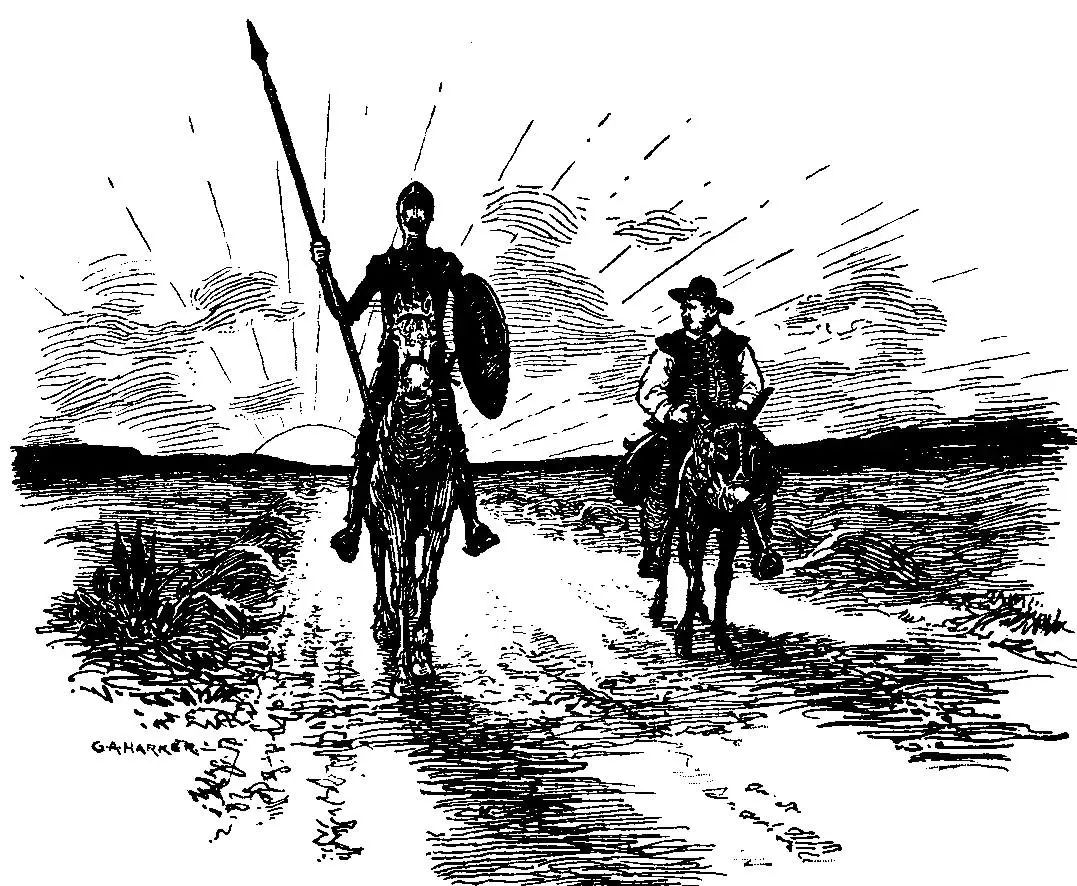

西班牙的拉·曼却有一位年近50的老单身吉哈诺先生,身体瘦弱,迂腐而且顽固。他整天沉浸在骑士侠义小说里,梦想做一个勇敢的骑士游侠,冒险、闯荡天涯,扶困济危,扫尽世间不平,扬名寰宇。他拼凑了一副破烂不全的祖传盔甲戴在头上,用4天的工夫给那匹皮包骨头的瘦马取了个高贵响亮的名字,还给自己取名堂吉诃德·台·拉·曼却——拉·曼却地方的鼎鼎大名的骑士堂吉诃德,并且模仿古代骑士忠诚于某位贵妇人的传统做法,物色了邻村一个养猪村姑做自己的意中人,给她取了个贵族名字杜尔西内亚·台尔·托波索,决心终身为她效劳。一切齐备,幻想成真。在一天清早,他穿甲执盾,骑上他那匹和主人一样瘦骨嶙峋的老马,离家出走,开始他的游侠事业。

这位堂吉诃德先生先后一共三次出巡。

第一次单枪匹马而行,想要解救一个放羊孩子,却为其招来更深重的灾难。遇到一个商人,想让其承认他的意中人是绝世佳人,结果遭到商人的痛击,伤痕累累地被过路的邻居横放在驴背上送回家。

他的家人和朋友痛心他竟被骑士小说毒害到这等程度,把他积存了一屋子的骑士小说全部烧掉。但堂吉诃德还是顽固地认为“世上最迫切需要的是游侠骑士,而游侠骑士道的复兴全靠他一人”。他暗中说服邻居桑丘·潘沙做随从一起冒险,条件是有朝一日让他做海岛总督。他们一起干了一系列疯疯颠颠的傻事后,被别人锁在笼子里装上牛车拉回家。

第三次,堂吉诃德和桑丘除了做尽没有结果的傻事外,也做了一些惩治恶霸成全有情人的好事。途中遇到了拿他们寻开心的公爵夫妇,公爵把桑丘派到自己属下一个小镇当“海岛”总督,尽管桑丘做得有模有样,他们二人还是受尽公爵的残酷捉弄几乎丧命。

堂吉诃德所做的这些事没有一件不失败,贻笑于现实社会,而他却浑然不觉,依旧自行其是。他把磨坊风车当作巨人,挺枪冲刺,却被扇叶打得落花流水,半天不能动弹。他把穷旅店当作魔堡、把妓女当成贵妇,受尽他人嘲弄。他把理发师的铜盆当作魔法师的头盔,把皮酒囊当作巨人头颅。他把羊群当作魔法师的军队,纵马大加杀戮。他莫名其妙地杀散押解囚犯的士兵,释放囚犯,反被他们苦虐。

他的这些行动不但给别人造成伤害,也往往弄得自己头破血流,遍体鳞伤。一系列冒险生涯中,他被打掉牙齿,削掉手指,丢了耳朵,弄断肋骨,但他执迷不悟,一直闹到险些丢掉性命,才被亲友送回家。临终前,他醒悟过来,不许他唯一的亲人侄女嫁给读过骑士小说的人,否则就剥夺她的遗产继承权。

如此可笑的骑士与他名不副实的游侠,当然是有针对性的。

十六世纪的西班牙文坛,骑士小说泛滥成灾。这种小说千篇一律,情节荒诞离奇,往往虚构一个英勇无比的骑士,经历数不清的惊险遭遇,遇上说不清的爱情纠葛,为国王贵族拼命,且总能大获全胜。很明显,骑士文学,意在鼓吹骑士荣誉,鼓励骑士精神,一则洗劫人们的头脑,消灭理性思考,一则歌颂现实,证见贵族教会统治的合法性。这正是欺瞒谎诈的社会现实激发造就了无耻欺瞒的文学现实,塞万提斯一生足迹既丰,见闻既广,思虑既深,自是洞穿了这双重的现实谎言,他痛恨之极,在《堂吉诃德》自序里斩钉截铁地宣称,这部书的创作意图就是“要把骑士文学的万恶地盘完全捣毁”,“要世人厌恶荒诞的骑士小说。”他渴望以刺破文学谎言抵达刺破现实谎言。

他的渴望如愿以偿。再没有比戏仿更锋利的针刺了,所以,在完整的骑士传奇形式之下,游侠仍然有史,但英勇无比异变成了疯狂神经,惊险遭遇异变成了自找麻烦,虔诚爱情异变成了一己意淫……最终,没有战无不胜,只有饱受戏弄;没有异域风情,只有丑恶现实。骑士文学在塞万提斯这里取得了最为辉煌的成就:她自己结束了自己。这是一种酝酿着新生的自我结束,在骑士华丽的尸骸上爬满了现实的蚤子——堂吉诃德主仆在西班牙大地的游侠,铺展出宏大的社会生活画卷,贵族、僧侣、地主、市民、农民、士兵、演员、商人、理发师、牧羊人、强盗们纷繁登台,本色演出,七百多位演帝各自演绎出人性的现实——傲慢、自私、伪善、恶毒、残忍……而所谓上层文明原来是理直气壮的穷奢极欲、空虚无聊和庸俗自私。

《堂吉诃德》就此为近代现实主义小说开辟了广阔的道路,骑士尸骸上的每一只现实主义蚤子都跳跃着小说的基因:追求真实与理想,捍卫人性与生活。然而,源头的丰富性在于,他是综合的,所以她预支了一切分支,那些与骑士经历看似无关却又明显是精心怡意的穿插故事让现代主义与后现代主义小说家们心有戚戚。如此分诉难免简化,塞万提斯的丰富性包罗万象,他反对骑士文学,却绝不反对骑士文学技巧,他把各种文学要素诸如史诗、抒情诗、悲剧、喜剧,把各种诗法和修辞法结合在一起,确立起繁复厚重的小说美学法则。而美学法则的内核则是人。这就是说,小说起源的开端,确立的是人物中心而非情节中心,所谓小说基因,即关注人,关怀人类命运。

3.堂吉诃德与桑丘

堂吉诃德与桑丘这对主仆是互补交渗的,他们互为镜像却又彼此一体才能抵达塞万提斯的文学终极旨意:骑士不能捍卫自我人生与人类生活,只有完整的人才能。堂吉诃德与桑丘合体才能成为一个完整的人。这一对无可分离的主仆形象定格了小说的终极精神:小说永远追求完整的人性与人生。

堂吉诃德一心要匡正社会,却沉浸于幻想,完全丧失了对现实的感觉。所以他满腔真诚,四处碰壁。他在臆想的世界里行侠仗义,即在现实的世界里发疯受难。他在骑士身份里庄重严肃,即在形实身份中滑稽可笑。他以饱满的激情拥抱荒唐可笑,他以善良的愿景召纳灾变不幸,他以理想的名义实践愚蠢疯狂,他向往自由却不由自主地奔赴禁锢,他狂爱平等却屡为不平所羞侮。他执着不悔百折不挠,是“最讲道德、最有理性的疯子”,是既可笑又可叹的人物。所有人都可尽情嘲笑他,没有人可以无视忽略他,因为他代表了人类与人性的一部分,而且是最高端最重要的一部分。他不完整,他缺乏基础与根蒂,他需要桑丘的补充。

显然,桑丘·潘沙正是在堂吉诃德的需要中生长出来——造物主塞万提斯听从了他们的双重呼唤,于是,我们看到,堂吉诃德与桑丘形影相随,他们从外形到性格,无不互为镜像。前者有多瘦削,后者就有多矮胖;前者有多智慧,后者就有多蠢笨;前者有多鲁莽,后者就有多机灵;前者有多高蹈,后者就有多实际;前者有多疯狂,后者就有多理性……奇异的是他们并非总是对立,他们一起受难一起吃苦,他们总是针锋相对却又总是共赴失败,他们的对立造就了他们彼此安慰的人生。

事实是,与其说桑丘是在堂吉诃德的劝诱下当了侍从,勿宁说他指望通过这个身份,谋算一份好人生:他的驼背老婆也能坐上金光闪闪的马车,没有嫁妆的女儿说不定能成伯爵夫人。他处处为自己打算,实际、冷静、清醒。他时时提醒堂吉诃德从幻想回到现实,在他眼里,风车就是风车,不是巨人;羊群就是羊群,不是大军。堂吉诃德的每次冒险必有桑丘之劝阻——博学的堂吉诃德永远是错的,而愚蠢的桑丘永远是对的。永远正确的桑丘自私胆小,渴望富贵,却吃尽苦头,甚至没得到半分工钱,但他却爱上了堂吉诃德,始终没有抛弃他的主人,他的忠诚与友谊是人性的一半对另一半的吸引。

互为镜像彼此伴生的堂吉诃德与桑丘,高高矗立在小说的源头,历久弥新地散布着小说根本精神的不朽之光:一切小说都必须书写人类的理想与现实。小说关怀人类命运,其实就是关怀人类的现实与理想。因为没有现实的人类不存在,没有理想的人类不是人类。人类的理想与现实并不总是矛盾的,恰恰相反,人类的理想必须基于人类的现实,人类的现实必须追求人类的理想。不论人类变成什么样子,每个时代所有正常完整的人都知道这一点。

塞万提斯有非凡的人生,但他并非孜孜以求不朽的现代人,他无意为小说立法开源,他看不上这个祖师爷的荣耀,他真真在乎的是一份完整的人生。但拥有完整的人生就必须成为时代之眼与时代之敌。他成为时代之眼的结果,即《堂吉诃德》成就了那个时代社会、政治、经济、文化、风俗的百科全书;他成为时代之敌,即《堂吉诃德》穿透了时代的障壁,成为了所有时代的圣典。

是的,再也没有什么比成为一个完整的人,拥有一份完整的人生更大的荣耀了,这样的荣耀,是所有荣耀里唯一真实的荣耀,人类世代相传,也只为了终有一日,每个人都能拥有这份荣耀。为了这份荣耀,一切抗争都是值得的。这就是小说的源头,文学的精神。

作者:梁卫星,作家、学者,现居湖北仙桃。

联系我们