你爲什麼會感到孤獨?

新浪科技訊 北京時間9月9日消息,幾乎所有人都有過孤獨的感覺,那麼,造成孤獨的原因是什麼?一位神經科學家試圖解答這一問題,並希望以此幫助我們更好地理解社交孤立的代價。

很早之前,美國索爾克生物科學研究所的神經科學家戴琦(Kay Tye)就在研究有關孤獨的問題:當人們感到孤獨時,他們對社交互動的渴望是否就像飢餓的人渴望食物一樣?她和同事能否在大腦的神經迴路中檢測並測量這種“飢餓”?

神經科學家戴琦(Kay Tye)試圖解答孤獨感如何產生的問題

“孤獨是一種普遍現象。如果我在街上問人們,‘你們知道孤獨意味着什麼嗎?’可能99%或100%的人會說是的,”戴琦解釋道,“認爲孤獨應該是一個神經科學概念的論點似乎很合理。只不過,還沒有人找到一種方法來檢測孤獨,並將它定位到特定的細胞上。這就是我們正在努力做的事情。”

近年來,大量的科學文獻將孤獨與抑鬱、焦慮、酗酒和藥物濫用聯繫起來。甚至有越來越多的流行病學研究表明,孤獨會讓人更容易生病:它似乎會促使激素的長期慢性釋放,從而抑制健康的免疫功能。孤獨帶來的生物化學變化還可能加速癌症的擴散,加速心臟病和阿爾茨海默氏症的發生,或者讓我們失去繼續生活下去的最重要因素——意志。測量並檢測孤獨或許能幫助識別那些存在風險的人,併爲制定新的干預措施提供參考。

許多人警告稱,未來幾個月,我們可能會看到新冠肺炎疫情對心理健康的影響在全球範圍內顯現。精神病學家已經開始擔心美國不斷上升的自殺率和服藥過量事件,社會孤立、焦慮和慢性壓力是造成這些問題的可能原因。“對社會孤立如何影響心理健康的認知,很快就會影響到每個人,”戴琦說,“我認爲,社會孤立對心理健康的影響將是非常強烈和非常直接的。”

然而,量化甚至定義孤獨是十分困難的挑戰。事實上,這太困難了,以至於神經科學家們一直迴避這個話題。

戴琦表示,孤獨本質上是主觀的。完全孤立地度過一天,安靜地沉思並感到精力充沛,是完全可能的。或者,當你身處一大羣人中間,生活在擁擠的大城市中心時,也會感到孤獨;有時候,即使有親密的朋友和家人的陪伴,你也可能沉浸在疏離的痛苦之中。我們還可以舉一個更現代的例子,當與另一個城市的親人電話交談時,你可能會獲得深深的情感聯繫,同時又倍感孤獨。

2016年,戴琦發表了她的第一篇關於孤獨的神經科學論文。在此之前,當她在搜索與這個主題相關的其他論文時,得到了一些奇怪的結果,正好說明了孤獨的模糊性。儘管她在心理學文獻中找到了一些關於孤獨的研究,但同時包含“細胞”、“神經元”或“大腦”等關鍵詞的論文數量卻是0。

幾千年來,在哲學、文學和藝術等領域,一些最偉大的人物都思考過孤獨的本質,但神經科學家長期以來一直認爲,對於人腦中如何產生孤獨感的問題,在由數據驅動的實驗室裏是無法解答的。我們如何對體驗進行量化?我們又應該如何在大腦中尋找這種主觀感覺所帶來的變化?

戴琦希望建立一個全新的領域來改變這一現狀。這個領域的目標是分析並理解我們的感官認知、先前經歷、遺傳傾向和生活狀況如何與我們的環境結合,從而產生一種具體的、可測量的生物狀態,即孤獨。她想要確定,這種看似不可言喻的體驗在大腦中被激活時是什麼樣子的。

索爾克生物科學研究所的神經科學家戴琦試圖在大腦的神經迴路中檢測並測量孤獨感

如果戴琦獲得成功,可能就將帶來新的工具和手段,用於識別和監測那些因孤獨而加劇病情風險的人。這或許還能爲應對新冠肺炎可能引發的一場迫在眉睫的公共衛生危機提供更好的方法。

尋找“孤獨神經元”

戴琦的研究對象是齧齒類動物大腦中一羣特殊的神經元,這些神經元似乎與可測量的社會互動需求有關,類似於可以通過直接刺激神經元本身來控制的飢餓感。爲了精確定位這些神經元,戴琦使用了她在斯坦福大學做博士後時開發的一項技術。

當時戴琦在卡爾·代塞爾羅斯的實驗室從事研究工作,後者是光遺傳學(optogenetics)的先驅。光遺傳學是一項將基因工程的光敏蛋白植入腦細胞的技術;植入蛋白之後,研究人員只需通過光纖的照射,就可以打開或關閉單個神經元。對人類來說,這種技術的侵入性較大——需要將蛋白質注入大腦,並使光纖線纜穿過頭骨,直接進入大腦進行照射。在實驗中,研究人員可以在活體齧齒動物身上應用這項技術,精微地調整神經元,然後觀察它們的行爲。

一開始,戴琦在齧齒動物身上使用光遺傳學技術來追蹤與情感、動機和社會行爲有關的神經迴路。她發現,通過激活一個神經元,然後識別大腦其他部分對該神經元所發出信號做出的反應,就可以追蹤協同工作以執行特定功能的神經元離散迴路。戴琦細緻地追蹤了杏仁核之外的神經元連接。在大腦中,杏仁核是一組杏仁狀的神經元,被認爲與齧齒動物和人類的恐懼和焦慮情緒有關。

科學家很早就知道,刺激整個杏仁核會導致動物因恐懼而畏縮。但是,戴琦通過研究杏仁核不同部位之間錯綜複雜的聯繫,證明了大腦的“恐懼迴路”能夠以更爲細微的方式,不斷強化感官。事實上,這一回路似乎也能調節勇氣。

2012年,戴琦在麻省理工學院皮考爾學習與記憶研究所建立了自己的實驗室,當時她正在追蹤杏仁核與前額葉皮質和海馬體之間的神經連接。前額葉皮質被認爲與大腦的高層次認知活動有關,海馬體則與情節記憶有關。她的目標是構建大腦回路的地圖,我們正是依靠這些迴路來理解世界,使即時體驗變得有意義,並對不同的情況做出反應。

戴琦開始研究孤獨很大程度上是出於偶然。在尋找新的博士後時,戴琦偶然發現了吉莉安·馬修斯的工作。作爲倫敦帝國理工學院的研究生,馬修斯在將實驗中的小鼠分開時,有了一個意外的發現:社會孤立——即事實上的孤獨——似乎已經改變了一種名爲DRN神經元的腦細胞,這暗示它們可能在孤獨感中發揮着某種作用。

戴琦立即看到了這種可能性。“這太不可思議了!”她回憶道。社交孤立的跡象可以追溯到大腦的某個特定部位,這對她而言意義重大。“可是,這些跡象在哪裏,你怎麼找到它?我想,如果這就是那個區域的話,將會非常有趣,”戴琦說,在她所有關於神經元的研究中,“我從未看到過社交孤立。””。

戴琦意識到,如果她和馬修斯能構建一個孤獨迴路的地圖,她們就能在實驗室裏回答那些她希望探索的問題:大腦是如何爲社交孤立賦予意義的?換言之,不與人相處的客觀體驗是如何,以及何時變成孤獨的主觀體驗的?回答這些問題的第一步,便是更好地理解DRN神經元在這種精神狀態中所扮演的角色。

戴琦和馬修斯首先注意到,當她們刺激DRN神經元時,小鼠更有可能尋求與其他小鼠的社交互動。在後來的一個實驗中,兩位研究者發現,動物在有選擇餘地的情況下,會主動避開籠子裏的某些區域;當它們進入這些區域時,DRN神經元就會被激活。這表明,它們對社交互動的追求更多是出於避免痛苦的渴望,而不是爲了獲得快樂。這有些類似於孤獨中的“嫌惡”體驗。

圖中顯示的是多巴胺系統和下游迴路中的DRN神經元

在後續實驗中,研究人員將一些小鼠單獨囚禁24小時,然後再將它們引入社會羣體。正如所預料的那樣,這些小鼠會尋找其他小鼠,花上相當長一段時間與它們互動,就好像它們是“孤獨的”。然後,戴琦和馬修斯把同一批小鼠再次隔離,並在它們單獨生活一段時間後,利用光遺傳學方法使其DRN神經元關閉。這一次,小鼠們失去了社交的慾望,好像它們的大腦並沒有意識到社交孤立。

科學家早已知道,大腦具有一種類似於汽車燃料計量器的生物系統,這種複雜的體內平衡系統可以使灰質追蹤人體的基本生物需求狀態,比如食物、水和睡眠等。該系統的目的是促使人體採取行動,維持或恢復自然的平衡狀態。

戴琦和馬修斯似乎找到了一種大腦的“平衡調節器”,可以滿足齧齒類動物的基本社交需求。這就引出了下一個問題:這些發現對人類意味着什麼?

渴望一個微笑

爲了回答這個問題,戴琦正與麻省理工學院的認知神經科學教授麗貝卡•薩克斯的研究團隊合作,後者專門從事人類社會認知和情感的研究。

相比齧齒動物,人體實驗的設計要困難得多,因爲無法進行光遺傳學所需的腦外科手術。不過,研究人員可以讓孤獨者觀看友善社交暗示(比如微笑)的圖片,然後用功能性核磁共振成像(fMRI)監測並記錄流向大腦不同部位的血液流量變化。而且,多虧了之前的實驗,研究人員對觀察大腦中的具體區域有了較爲明確的想法,那就是馬修斯和戴琦在小鼠身上研究的那個區域。

2019年,一直在薩克斯實驗室監督這項研究的博士後利維婭·託莫娃招募了40名志願者,他們都自認爲擁有龐大的社交網絡,且孤獨感很低。託莫娃把這些實驗對象安排到實驗室的一個房間裏,在10個小時內禁止與任何人接觸。爲了進行比較,託莫娃還要求同一批參與者再來參加第二次10個小時的活動,其中涉及大量的社交活動,但沒有提供食物。

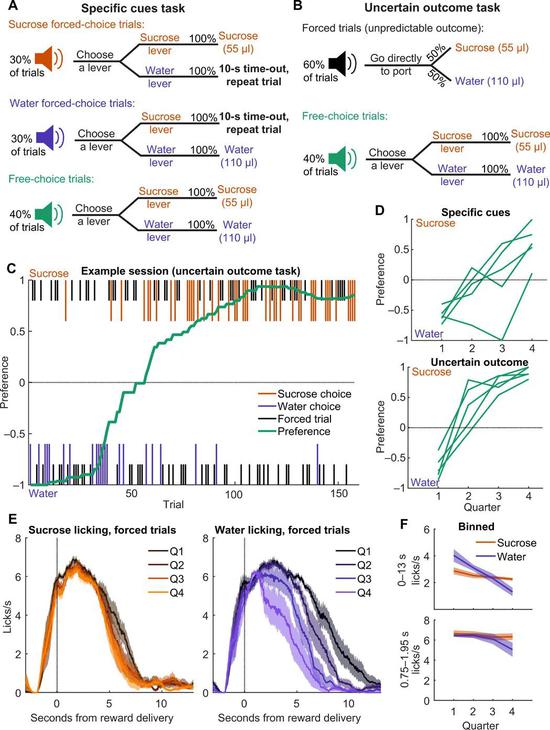

託莫娃和薩克斯使用功能核磁共振成像對禁食和隔離後的參與者進行掃描,揭示了他們的大腦對食物和社交互動的反應。右邊的掃描圖顯示了中腦與獎勵相關的活動

在每一階段結束時,研究對象被要求進入核磁共振成像掃描儀,並觀看不同的圖片。一些圖片展示的是人們提供的非語言社交暗示,另一些則是包含食物的圖片。

與戴琦和馬修斯不同,託莫娃無法追蹤單個神經元,但她可以在掃描的更大區域內追蹤血液流動的變化,這種區域被稱爲體素(voxel);每個體素都顯示了數千個神經元離散羣體的活動變化。託莫娃重點研究了中腦的一些區域,這些區域富含與產生和處理神經遞質多巴胺有關的神經元。

在其他實驗中,這些區域已經與“想要”或“渴望”某種東西的感覺聯繫了起來。當一個人在飢餓的時候看到食物圖片,或者當癮君子看到與毒品相關的圖像時,這些區域就會十分活躍。那麼,如果給孤獨者觀看微笑的圖片,他們的這些區域也會這樣嗎?

答案顯而易見:在社交孤立之後,當受試者看到社交暗示的圖片時,其大腦掃描結果顯示,他們的中腦變得十分活躍。當受試者感到飢餓,但沒有被社會孤立時,他們對食物暗示表現出類似的強烈反應,對社交暗示則沒有反應。

託莫娃說:“無論是對社交的渴望,還是對食物等其他事物的渴望,都以非常相似的方式表現出來。”

新冠肺炎大流行的影響

瞭解大腦如何產生對社交接觸的渴望,或許能讓我們更深入地理解社交孤立在某些疾病中的影響。

例如,客觀地測量大腦中的孤獨感,而不是詢問人們的感受,可以爲抑鬱症和孤獨感之間的聯繫提供一些清晰的解釋。是抑鬱症導致了孤獨,還是孤獨導致抑鬱症?在適當的時候進行社會干預是否有助於對抗抑鬱症?

一些研究表明,對大腦中孤獨感迴路的深入瞭解,可能也會爲成癮性的研究提供線索,而孤立的動物更容易上癮。這一點在青春期動物身上表現得尤爲明顯,相比年齡更大或更小的動物,它們對社交孤立的影響更加敏感。16到24歲之間的人也最有可能感到孤獨,這也是許多心理健康障礙首次出現的年齡。那麼,孤獨感與心理障礙之間有聯繫嗎?

當然,目前最明顯的需求可能是爲了應對新冠肺炎大流行造成的社交孤立。一些網絡調查報告稱,自這場大流行開始以來,孤獨的總體程度並沒有增加,但那些最容易出現心理健康問題的人呢?當他們被孤立時,在什麼情況下會開始危及他們的心理和身體健康?什麼樣的干預措施可以保護他們免受這種風險?一旦可以測量孤獨,我們就可以及時地發現,從而更容易設計有針對性的干預措施。

在今年3月的一篇預印本論文(即將正式發表)中,託莫娃和戴琦寫道:“未來研究的一個至關重要的問題是,多大程度以及什麼樣的積極社交互動足以滿足這種基本需求,從而消除神經元的渴望反應。”這場新冠肺炎大流行“強調了我們有必要更進一步理解人類社交需求和社交動機背後的神經機制,”她們寫道,“目前的研究朝這個方向邁出了第一步。”

用典型的科學語言來說,這標誌着一個全新研究領域的誕生。這種情況不是我們經常能看到的,更不用說參與其中。“這讓我很興奮,因爲這些都是我們在心理學中已經聽過一百萬次的概念,而且這是第一次,我們找到了大腦中可以與系統連接的細胞,”戴琦說道,“一旦你確定了一個細胞,你就可以向後追蹤,向前追蹤;你可以知道上游是什麼;你可以弄清楚上游的神經元在做什麼,發送了什麼信息。現在,你可以找到整個迴路,並知道從哪裏開始。”(任天)