中國疾控中心主任高福:“苟利國家生死以 豈因禍福避趨之”

專訪中國疾控中心主任高福|“苟利國家生死以,豈因禍福避趨之”

作爲中國疾控中心主任,他在抗疫期間受到輿論關注,履職盡責,擔當作爲,默默承受誤解,隔離“信息病毒”;作爲科學家,他帶領團隊研製出全球首款獲批使用的新冠病毒重組亞單位蛋白疫苗。

|作者:楊學義

同《環球人物》記者的對談中,高福不斷在管理者、科學家、公衆人物的身份間切換。過去的一年多時間裏,他的每一個身份都充滿戲劇性。“在這樣一個特殊時期,擔任中國疾控中心主任,是您的幸運,還是不幸?”聽到這個問題,高福毫不猶豫地說:“苟利國家生死以,豈因禍福避趨之!人生的幸運與不幸,兩者有本質區別嗎?”

“福禍相依”的表述背後,是高福的多維度認知。作爲國家級疾控中心領導,他認爲在歷史的長河裏,自己並無特殊之處:“在歷史上,我的同行不也遭遇過黑死病、霍亂嗎?從20世紀至今,我的同行們又經歷了‘4+1’次全球流感,分別在1918年、1957年、1968年、2009年,另外1977年俄羅斯最早發生的流感規模不大。進入21世紀,冠狀病毒已經第三次來了,2003年的SARS(非典),2012年的MERS(中東呼吸綜合徵),雖說規模不如這次大,但我的前任不也遭遇過了?所以無論過去、現在、未來,新發、突發傳染病會始終伴隨人類文明社會向前發展而發生。今年不出,明年會出,我沒趕上,前人和後人也會趕上。”

作爲一名科學家,他的眼中都是常人看不到的病毒,還有無時不在的風險。“對普通人來說,疫情是災難,說來就來。但作爲這個領域的專業人員,遭遇這樣的事情,也未嘗不是一個專業認知和技能的提升機會。人生就是這樣,要把每一場遇見,當成一種歷練。”

就在我們專訪期間,高福又以一個公衆人物的身份,遭遇了一場新的歷練。4月10日,在四川成都2021全國疫苗與健康大會上,他在專業大會上的講話被個別媒體誤讀爲“中國疫苗保護率不高”。爲避免這些有誤信息誤導公衆,他向媒體澄清,這完全是斷章取義。《環球人物》記者回想着專訪時,以及疫情暴發一年多以來的一幕幕,意識到:誤讀,又何嘗不是疫情的一部分呢?病毒襲擊的,遠遠不只人類免疫系統,還有複雜的“思維繫統”。

重組亞單位蛋白疫苗,

從書架直接到貨架

3月10日,由中國科學院微生物研究所與合作企業研發的新冠病毒重組亞單位蛋白疫苗在國內緊急使用獲得批准,成爲國內第四款獲批緊急使用的新冠病毒疫苗。不久前的3月1日,該疫苗獲得烏茲別克斯坦批准註冊使用,成爲全球第一個獲批使用的新冠病毒重組亞單位蛋白疫苗。這是高福團隊辛勤付出的結果。

·中科院微生物所高福院士團隊與合作企業研發的重組新型冠狀病毒疫苗(CHO細胞)。

“從技術路線上來說,重組亞單位蛋白疫苗,屬於傳統技術還是新技術?”高福指出了這款疫苗和DNA疫苗、mRNA疫苗都是通過蛋白刺激人體免疫系統產生抗體。其中,後兩者是通過遺傳物質在體內的轉錄與翻譯出來的蛋白,刺激了人體的免疫系統,產生對抗新冠病毒的抗體。而前者只是截取了新冠病毒上最關鍵的一個“零件”RBD(受體結合結構域),刺激人體免疫系統專門對其進行攻擊。

新冠病毒是RNA病毒,外殼是刺突狀的S蛋白,RBD在S蛋白頭部位置。病毒進入人體細胞,必須用自身RBD這把“鑰匙”撬開人體細胞受體ACE2這把“鎖”,然後才進入人體細胞複製。重組亞單位蛋白疫苗,正是激活了人體免疫系統產生對抗病毒“鑰匙”RBD的抗體。警察抓小偷,要沒收作案工具,殺死新冠病毒RBD,相當於把新冠病毒擋在門外“餓”死了,或者說用“斬首行動”搞得它“斷手斷腳”。

mRNA疫苗是人類首次應用,而重組亞單位蛋白疫苗從上世紀70年代末就開始出現,目前在乙肝、宮頸癌等多種疫苗中廣泛應用,有着成熟的技術積累。這款疫苗的特點是產量高、成本低,同時安全性更好。疫苗的有效性也得到驗證,在高福院士團隊3月24日發表於《柳葉刀—傳染病》雜誌的報道中,這款疫苗在Ⅰ期和Ⅱ期臨牀試驗中表現優異,沒有出現嚴重不良事件,接種3劑次的97%入組者產生了可以阻斷活病毒的中和抗體。

冠狀病毒的S蛋白是以三聚體的形式存在的。在研究中東呼吸綜合徵疫苗時,高福團隊通過實驗發現,串聯重複的RBD形成二聚體,比RBD單體能夠形成更好的免疫效果,於是這一發現申請了一項專利。後來,這項專利又被應用到本次新冠疫苗產品研發上,“這也是我們這款疫苗最大的特點,將實驗室裏的基礎研究轉化到應用,從書架直接搬到了貨架”。

“現在各個國家、各個實驗室、各個公司由於在過去的技術儲備不一樣,所以走的技術路線也不一樣。”高福介紹,目前全球應對新冠病毒共有七類疫苗。上述提到三類:重組亞單位蛋白疫苗、DNA疫苗、mRNA疫苗。第四類、第五類是滅活疫苗、弱毒疫苗,都是把全病毒養起來,然後殺死病毒活性,或讓毒性減到最弱,注射後激活人體對抗病毒的免疫系統。第六類是病毒載體疫苗,原理是“借雞下蛋”,將有缺陷、不能複製的病毒運送到人體,這些病毒上搭載的是對抗新冠病毒的免疫原。第七類是病毒樣顆粒,是想辦法在體外製備一個具有免疫原的病毒樣顆粒,進入體內後激發人體免疫系統。

“現在沒有證據表明哪種疫苗更優越,但隨着形勢的發展,人類會選出一款最好的。”高福說,“要給科學留出時間,雖然現在回答不出哪款更好,但大家走不同路徑,對全球是一件好事,是將人類抵禦病毒的能力往前推,所以大家要積極接種疫苗,保護個體,盡責社會。”

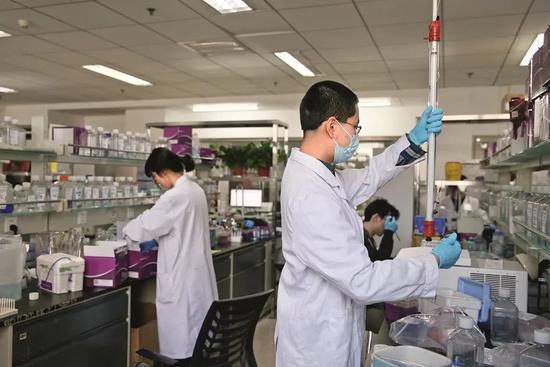

·2021年3月25日,中國科學院微生物研究所,高福院士抗疫科技攻關團隊正在開展相關實驗研究。

高福說,世衛組織對新冠疫苗有效性的要求是50%以上,目前國際上大部分疫苗能夠上市的合格線是70%以上,從這一點上看,中國疫苗保護率不僅符合標準,而且是很高的。高福在科學論壇上的發言,被完全片面化了,他只是想讓疫苗保護率更高,發揮更大作用。所以,他提出在劑次、劑量和接種間隔上優化程序,或採取幾種疫苗交替的接種方式,這些完全是科學思考和有益探討。

“疫苗是一個相當複雜的系統工程。”高福對《環球人物》記者說,“一個好的疫苗,至少要滿足‘安全、有效、可控、可及’這幾個標準。”從實驗室到接種,高福將疫苗分爲5個步驟:產能、產量、產品、疫苗、打疫苗。生產疫苗的能力有了,便有了產能,但從產能到產量,制約因素是原料等。“疫苗的原料、輔料,包括瓶子,跟得上嗎?”從產量到產品,制約因素是生產工藝,要確保質量合格。從產品到疫苗,考驗的是管理者,“產品在倉庫裏,批簽發的能力是否跟得上?”最後,從疫苗到打疫苗,纔是老百姓接觸的。“這裏麪包括民衆願不願意接種,有沒有足夠的接種人員和接種點,等等。”

高福認爲,上述任何一個步驟,都制約着疫苗產品和最終發揮的效果。對待複雜系統問題,就要用複雜系統的眼光去看,而且要立足中國國情,切忌斷章取義,這樣才能最大限度發揮疫苗的抗疫作用。

管理者和科學家,

雙重角色的轉換平衡

在高福的簡歷上,目前擔任的職務就能寫滿一頁紙。而僅僅中國疾控中心主任這一項職務,就足以擠滿他所有的時間。但是,高福居然硬生生地“忙裏偷閒”,參與研發出一款疫苗來。很多人都問過高福,這些時間都是怎樣擠出來的?

每天很少的睡眠,和實驗室人員常常討論工作到午夜,節假日卻是整塊的科研時間……除了擠出時間,高福說:“對科學研究來說,靈感特別重要。我們交流的每一句話,都可能激發我的靈感。”1999年到2001年,高福在美國哈佛醫學院進行博士後工作,“那時我的導師兜裏揣着好多紙條,他每週三和學生、工作人員一起聚餐,聊着聊着就掏出一張紙條記下東西”。高福學到了這一點,“很多好的想法、科研思想,稍縱即逝,所以我的手機裏也記錄着大量這樣的靈感”。研發這款疫苗的想法,就是高福在這樣的碎片時間想出來的。“比如,我的父親告訴我,刷牙的時間一定要長,我在刷牙時,腦子裏會閃現很多想法。”高福說,疫苗的想法和邏輯鏈條理順後,他就將工作交給了實驗室裏的工作人員和學生,上述兩個步驟已經佔到了2/3的工作量。最後一步是將想法和實驗結果進行印證,並總結歸納,做成論文後,交給國際同行評測。

·高福的學生爲他做的生日蛋糕,上面的“封面”代表團隊在《自然》《科學》《細胞》《柳葉刀》《新英格蘭醫學》等世界頂級科學與醫學雜誌發表的文章。(本刊記者 侯欣穎/攝)

“我們經常講,科學無國界。爲什麼?因爲科學解決的就是全球都沒有答案的問題,大家在找答案。我一直反對將科學和技術混爲一談,技術是在解決‘卡脖子’,而科學是在解決大自然對人類的‘卡腦子’。”高福說,正是由於這一點,科學就不能像技術一樣改造,而是要創造,尤其是前沿科學,更應如此。所以,世界各國的科學家都是在同樣的起跑線上競爭。

“俗話說,Great minds think alike,英雄所見略同。”高福經常在有好的想法後,馬上就告訴實驗室付諸行動,“但很可能在後面的環節,哪怕是即將投稿前夕,某科學雜誌發表了和我們一樣的想法和結果。這種情況是經常發生的,所以競爭是能夠極大提升科學進步的。”

·2014年,高福(中)在非洲抗擊埃博拉病毒期間,同英國專家一起在實驗室進行指導工作。

上述還只是高福作爲科學家的工作,作爲管理者,他有更多看待疫苗的角度。在2020年疫情初期,中國疾控中心爲中國生物和科興騰出了兩個做實驗用的生物安全三級實驗室,經批准,將它們改造成生產疫苗的臨時“小作坊”,硬生生搶出了兩到三個月的時間,“在當時來看,這是最快的方法了,所以中國才率先有了滅活疫苗”。抗疫時期,無論在中國科學院微生物所,還是中國疾病預防控制中心,面對同行的求援,高福都是竭盡所能、有求必應。

“ 在這裏就要提到4個C,即Competition(競爭),Cooperation(合作),Communication(溝通),Coordination(協調)。”這是高福在管理者和科學家的兩個身份之間,不斷切換總結的經驗。“競爭剛纔提到了。那麼現在世界研究範式在改變,學科在交叉、細分、通融,你不可能一個人幹所有的事,所以就需要合作。但是競爭和合作又是對立的,更需要溝通,當雙方覺得合作事半功倍,那就一起幹;當大家覺得到了下一階段競爭效率會更高,那就分開幹。不過,溝通不總是一帆風順,這時就需要站出一個第三方溝通協調。”高福說,他作爲管理者,經常做的就是這4個C的事。即便在自己的項目組內,他也會營造競爭氛圍,“我經常將同事分爲幾個組來做,到了一定程度,再統籌他們一起做”,分分合合中,科研進度經常能加倍推進。

“所以,這兩個身份又進一步促進了我。在做宏觀管理的時候,我想到自己在微觀層面的一些事,而具體的科研工作,又爲宏觀管理提供了直接參考。”高福說,也正是基於這種相輔相成的關係,研發疫苗的工作好像也在宏觀管理中不知不覺地做完了。

·2016年5月, 高福院士(左二)在實驗室內指導留學生做實驗。

人類對新冠病毒的認識,

最多隻有三四成

高福說,人類和微生物的關係是永恆的“貓鼠遊戲”,而微生物是無處不在的,人類對其瞭解程度目前還極其有限。“新冠病毒的特性,我們最多也就瞭解了30%—40%。”高福說,如果打開病毒的基因組,貌似我們全明白了,但每個基因是怎麼做的,之間是怎麼協調的,人類還不清楚,“說不定它們之間也有我剛纔講的4個C,對於這些,人類知之甚少。”

在採訪中,高福由衷承認人類認知的侷限性。就疫苗而言,人類曾經成功憑藉其消滅了天花病毒,消除了小兒麻痹症,但另一個極端是,像艾滋病這樣的病毒,人類暫時還發明不出疫苗。目前,新冠病毒出現了變異,也出現了個別人接種後依然感染的情況。

這些都屬於待解的難題。高福坦言,人類對生命科學的認識,還遠遠不夠,甚至在未來的某一天,現有理論體系都有可能被新的重大發現推翻、顛覆。

儘管如此,中國在2020年初面對未知病毒時,卻表現突出,創造了多個世界紀錄。中國用最短的時間就獲得了病毒的基因序列,並且向全球公佈。“過去好多冠狀病毒是特別難以在體外分離的,而這個病毒,我們很快分離到了。這是我沒想到的,所以也讓我們很容易照方抓藥。”高福說,儘管科學自身有侷限性,但中國的體制機制讓科學運用發揮到最佳水平。

·2020年1月20日,針對“新型冠狀病毒感染的肺炎疫情”有關防控情況,國家衛健委高級別專家組在北京回答記者提問 。從左至右爲:曾光、袁國勇、鍾南山、李蘭娟、高福。

高福介紹,其實人類早就意識到,全球性的大規模流行病遲早會來,在2019年全球防範工作監測委員會(簡稱GPMB)發佈的年度報告中就已經預測到,人類最有可能遭遇的大流行,一是流感病毒,二是冠狀病毒。但是,人類還遠遠沒有準備好。高福還將全球公共衛生事件的處理分爲三個層次:第一是科學基礎,第二是民衆的理解、參與和依存程度,第三是政府行政。

所以,人類的侷限並非只有科學認知,這僅僅是三個層次之一。在新冠肺炎這樣的全球公共衛生事件中,沒有民衆和政府的配合,科學的作用是非常有限的。

在這次抗疫中,中國的巨大優勢,還在於基層社區服務。“我一個歐洲朋友在去年給我打電話,說他們的社區沒有工作人員,只能把退休的護士請回來,但他們僅僅是護士,這樣做並不具備疾病預防控制系統的能力,結果最後好多護士也感染了。”後來《柳葉刀》請高福寫一個評述,他特別提到了中國70多年來構建起的強大基層防疫。

2018年,《細胞》雜誌邀請高福針對2016年開始流行的寨卡病毒做篇論述,人類面對未來的全球公共衛生事件,應當怎麼做?“所以,我們假定10年後又有一種新的流行病毒肆虐全球,我們要現在把屋子放滿口罩嗎?當然不是。”高福說,儘管人類面對病毒有諸多劣勢,但在那篇文章裏,他提出重點需要做好兩點:第一是加大基礎研究投資,繼續向科學要答案;第二是着眼問題機制,搭建能夠全球監測的公共衛生體制機制平臺。

·2015年1月29日,高福被授予2014年度中國科學院傑出科技成就獎(個人獎)。時任中國科學院院長白春禮(右)爲他頒獎。

“信息病毒”會常駐下去

“在新冠病毒大流行期間,特別是早期階段,信息流行病也在那裏。信息流行病的英文是information epidemic,合成一個詞就是infodemic。信息流行病是什麼引起的?信息病毒,information virus,我給它合成一個詞,inforus。”高福說,這個英文單詞是他創造的,爲此還和美國頂級傳染病專家福奇博士交流過,雙方有強烈的共鳴,認爲這是人類在社交媒體時代共同面對的挑戰。

“全球疫情期間,與病毒一同來的,還有倫理、道德、人類的善惡和文明程度。當這些複雜問題摻和到一起,認知水平不一的焦慮者,很可能要找一個人或一件事背鍋。當真真假假糅在一起,正確信息和錯誤信息就混雜在了一起,又約等於一個新的信息。”高福說,這和謠言是不一樣的,謠言能夠輕易識別,而信息病毒卻不能,“這個分辨難就難在,在謠言的壞東西里糅進去了一些好東西,難以識別”。

從去年疫情暴發至今,高福意識到,自己一直被信息病毒包圍,被迫裹挾在信息流行病中。“有人問我:當大家質疑你的時候,你都不說話,爲什麼?我認爲那種情況下,大家還鬧不明白的時候,不要去回應。否則,我說過的正確東西將會再次被糅進去不正確的信息,從而產生新的信息病毒,引發新的信息流行病。”當一座城市因疫情封鎖的時候,高福也讓自己長時間開啓“封鎖”模式。他的抗疫方式很特別,是一種孤獨的隱忍,很少有人鼓勵“高福加油!”而且這種抗疫貢獻,最後還可能以“無名”的方式存在。信息病毒的殺傷力,驚人至此。

高福認爲,信息病毒和信息流行病,已經催生出一個新學科:信息流行病學(infodemiology)。在社交媒體時代,即便新冠肺炎疫情過去,“信息病毒”也會常駐下去。

“我們還能回到以前嗎?”疫情深刻改變了人們的日常生活,而高福說:“這個問題非常好,但什麼叫以前?人類從來沒有過過以前的生活,也沒有哪一天和以前一樣。我們不要基於今天回憶過去,而必須基於今天去展望未來。”

“有沒有透過表面現象,思考思考疫情對於人類心理的影響?”高福將目光投向了疫情所指向的更深層次,“疫情過後,每個人的性格都會或多或少地、無意識地改變一些,直到有一天有人提醒你,你才覺得自己變了。所以,你還會覺得我們能回到以前嗎?我們永遠回不去了。”但是,高福對全球抗疫還是充滿信心的,“隨着邊境開放,疫苗注射,我們還會回到所謂‘以前的正常生活’,中國人還可以聚餐,歐洲人還可以到酒吧喝酒,這些習慣會回來的”。

·2017年9月27日,高福訪問美國國立變態反應和傳染病研究所,與所長安東尼·福奇(左)舉行會談。

“我喜歡讀書,強迫自己每年必須讀一些超出自己領域的書,比如哲學書、人物傳記。”高福經常盯着雜誌上的抽象畫思考,這時頭腦會迸發出很多科學靈感,“科學和文學藝術是相通的,尤其是前沿科學,更需要深層次的對話、碰撞”。他也愛看歷史,“我最近看《土耳其的崛起》,瞭解他們如何一步步走到今天,然後就思考中國疾控工作能得到哪些借鑑”。

高福很少回憶科研成果,他習慣將榮譽一掃而空,重新上路。在他眼中,這些榮譽和裹挾自己的信息流行病一樣,都是沉重的包袱:“我強迫自己,每幹完一件事,哪怕成績再大,也要立刻放下。不斷想着這些,纔是真正的負重前行。”當前全球抗疫仍在路上,需要的也許正是高福崇尚的這種“輕裝上陣”,放下包袱,爲了一個單純的共同目標攜手前進,才能取得抗疫的徹底勝利!