圍獵互聯網大廠房補:中介和二房東聯合“做局”、大廠員工收割新人養房

歡迎關注“新浪科技”的微信訂閱號:techsina

文/楊子睿 編輯/卓然

來源:顯微故事

有了互聯網大廠的房補加持,就能實現“租房自由”嗎?

答案是否定的。

恰恰是因爲互聯網企業爲員工所提供的租房補貼,帶動了大廠附近的房租漲價。

有媒體曾報道,互聯網大廠的員工所面臨的真實租房窘境——受限於公司租房範圍,他們只能圍繞工位三公里以內租房,而租房平臺、房產中介也瞄準了這一羣人,通過各種方式使房租上漲。

本期顯微故事試圖揭露互聯網大廠房補背後的故事:

在房東、中介、租客的生態鏈條裏,我們看到高收入的大廠青年爲了房補被困在公司30分鐘的距離裏;

中介和二房東,圍繞房補政策絞盡腦汁,只爲了讓“漂一代們”掏出更多的房租;

而那些曾被高漲的房租所收割的老一代大廠員工,在見證了互聯網企業對房價的影響後,將所有身家壓在公司附近,購置住房,收割下一代年輕人……

在這場追逐房租的遊戲裏,互聯網企業承擔更高昂的成本招聘人才、年輕人明面上享受了房補但卻繳納了本不應該漲價的房租、想進大廠的年輕人則被迫在沒有房補的情況下、承擔高昂的房租。

誰纔是最終受益人?

以下是關於他們的真實故事:

擠在50平老破小的6個年輕人

深夜12點,有人敲響了鍾靜的房門。

門外是一個70多歲的老奶奶,見鍾靜開門,對方操着濃重的上海口音指責她,大意是抱怨年輕人生活作息混亂,大晚上不讓別人睡覺,沒有社會公德。

鍾靜很委屈。這個點她纔剛剛下班到家,正準備換衣服洗澡,累得不行,哪兒有功夫“生活作息混亂”?

她所租住這個不到60平的一居室,樓齡超過30年,電線、水管、木地板老化,在看房時鐘靜就發現只要踩着地板、就會發出吱呀吱呀的聲音,但她還是迫不及待地花7500元/月的房租租下了這個開間。

沒想到,這個木地板卻成了鄰居們抱怨的來由。鍾靜此前已額外花了1000多元找人刷牆、去除牆壁上的黴斑、重新購置傢俱,她實在不願意再多付其他的錢了。

“沒一個年輕人,能笑着租下房子”,送走老人後,鍾靜委屈地在朋友圈留着這麼一句話。

今年4月,鍾靜剛成功跳槽到北新涇附近某互聯網視頻平臺,工資漲到每個月2萬元。

面試時,HR表示會額外增加1000元每月的房補,但鍾靜必須在半個月內入職,並在公司附近租房,以確保加班時能隨時趕來公司。

確定入職後,鍾靜在兩天時間內看了7套房子,租房預算從6000元跳到7500元,但始終看不到滿意的房源。

大部分房源都集中在北新涇地鐵站附近,以“新涇村x號”命名。儘管屋外被市鎮工程美化過,但走進樓道,潮溼昏暗的走廊、無人打掃的樓梯、半懸在天花板的雜亂電線,都反覆地強調着它們年邁的樓齡。

這片區域的住房大多沒有學區,但房租卻依然“挺拔”,甚至逐年上漲。隨同的中介聳聳肩,“北新涇房子不靠挑,靠搶,能租到房子就是幸運。”

圖 | 北新涇租房,稍有遲疑,房子就被租

最讓鍾靜驚訝的是,她還看到一間月租6500元、樓齡超過30年的50平開間,那裏擺了4張牀,其中3張都排列在客廳。

中介說,這套房最多時住過6個人,“這裏有很多在互聯網公司工作的年輕人,就沒有租不出去的房子”。

2010年前後,北新涇入駐了大量互聯網企業。沿着北新涇,到威寧北路,全長不過4公、地鐵相隔4站的道路上,聚集了如美團、攜程 、愛奇藝、拼多多、京東、餓了麼等數十家互聯網大廠。

互聯網企業需要新鮮血液,北新涇每增加一家互聯網公司,就意味着上千個新租客將湧入這裏。

互聯網的高收入、額外的租房補貼政策,也抬高了附近的租金。在豆瓣“上海租房”小組,2017年時還有人發過3000元月租、60平兩室一廳的房源,但到了2021年,同樣的房源租需要6500元,翻了一倍還不止。

充足的資金也未必能搶到合心意的房源。中介告訴鍾靜,她想要的一套月租在7200元的、相對較新的房源,已被另一個人交了定金。

他還暗示,如果鍾靜可以增加預算、給房東寫個小作文好好介紹一次自己,說不定還有一次搶到房源的機會。

鍾靜照做了,最終這套房子被鍾靜以7500元每月的房租定下。

圖 | 位於北新涇的互聯網企業辦公樓

鍾靜的狀況並不是孤例,在近幾年的媒體報道中也可得知,互聯網大廠已成爲了帶動附近房價、房租的有力參與者。

2020年7月,螞蟻金服上市的消息傳開,其總部幾公里外的之江九里,房價一路看漲,到9月每平上漲7000元,90平的戶型漲價超過63萬元。

2021年3月,字節跳動宣佈上海電商部門宣佈將選址在楊浦區B站所在的尚浦中心,消息剛一出,附近三湘海岸小區、高鏡小區房租應聲上漲,最高上漲千元。

在深圳南山科技園,2018年之前還有幾百元的“農民房”,但是隨着互聯網公司的擴張後,全部由二房東承包,搖身一變成了“公寓房”,以2000元至4000元的價格租給附近互聯網工作的年輕人。

在這些零零總總的新聞裏,“含網量”構成了當地房租的重要指標。

在整個生態鏈鏈條裏,互聯網企業擴招、房東漲價、中介賺取更高額的佣金、年輕人們跳槽漲了工資,看起來一片繁榮。

然而,被媒體所忽視的另一面,這個生態鏈條到底是如何一步步產生、並導致目前的狀況,哪些羣體在其中起了關鍵作用?一片繁榮的陰暗面又有哪些人被收割了?這些卻鮮有人提及。

房源捕手的租金獵人們

中介、房東和二房東,是這條生態鏈的直接受益人。

其中,中介是最關心互聯網企業房補政策變動的一羣人。他們熟悉各大互聯網企業的政策——哪怕那些企業還未到其所屬區域開設分公司。

在武漢光谷做房產中介的向琦向顯微故事表示,字節跳動要求北上廣深的員工必須在騎行20分鐘的區域內租房,才能申請到房補。其他城市要求必須在步行30分鐘以內,該時間由地圖軟件裏租住地址到工位的時間估算截圖爲準。

此外,在總部位於上海的小紅書也規定,如果想要拿到每個月1500元的房補,必須提供租住地址到工位的地圖距離截圖,要求是“3公里以內”。

“但是在武漢,你要了解更多一點”,向琦做了4年的房產中介,從2017年開始,陸續有大廠在光谷建設“第二總部”。

以字節跳動爲例,優化師、銷售崗位不享受房補,研發等崗位才能享受房補,“推薦的房源不同”。

每當有字節跳動的員工來詢問租房時,向琦都會多問一句,“哪個部門”,然後再根據有無房補推薦:

有房補的硬性要求步行30分鐘以內,如曙光,青年城,融科天域,座標城等小區中比較好的房源,價格在2500-3000元不等,無房補的則根據對方價格推薦,多集中在1500元左右。

也正是這些大廠的到來,讓光谷原本偏遠的地區租金水漲船高。

“2016年的時候,光谷核心地段米蘭映像,兩室一廳2500元左右,15公里外的光谷五路桃花源小區根本沒人租”。

但隨着小米、華爲2018年將第二總部落地在光谷五路附近後,桃花源當月三室一廳房子的租金就漲到2500元,如今更是漲到3500元,接近核心地段房租,租金3年漲幅40%。

圖 | 桃花源小區2018年2500元,如今漲到3500元左右

隨着第二總部入駐,周圍房租的抬高,武漢也有許多本土互聯網公司效仿大廠推出房補政策。

因此,向琦會格外留心不同公司的房補規定以及薪資水平,她也會在手機備忘錄記下一些公司的政策和工資水平,比如“美麗X行,畢業2年內,房補300元;X點公司,十點後打的報銷……”

爲了幫更多的年輕人申請到房補、幫助自己換取更高額的佣金,向琦也會裝作面試者去和HR聊天,覈實信息後告訴前來看房的租客如何申請房補。

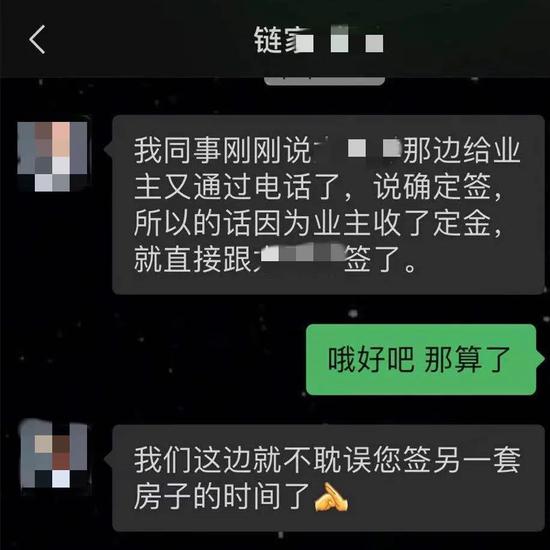

爲了獲取更高的租房佣金,向琦甚至和同事聯合作局,比如帶着急入職的客戶去看房補範圍內即將簽約的房源,製造“緊迫感”;也會幫手上的房東集體控價,避免租金波動太大,影響房價。

除了向琦這樣的中介,虎視眈眈盯着“互聯網大廠”這塊肥肉的還有二房東。

曹虎在西二旗做二房東7年時間,平時他大量囤積符合互聯網公司房補政策的回遷房房源——這種老房子價格便宜,但容易出一些小毛病,租客經常需要修理服務,需要更有時間管理租客的二房東們的存在。

囤積房源後,曹虎會用幾天的時間改變房子格局,做成隔斷單間出租。

以位於北京西二旗城地鐵東100米智學苑小區爲例,101平室兩一廳的房子在鏈家上整租費用每月8000元。

但是在曹虎手裏,95平的兩居室被隔斷成3間,按照3000-3500元不等的價格租出去,每月租金可達10000多元。如果曹虎再稍微裝修一下、徵收管理費,每個月租金能超過11000元,比房東直租多3000元。

圖 | 曹虎手上擁有可以享受快手房補的房源

曹虎只做互聯網企業員工們的生意,他篤定這羣高收入且有房補的年輕人掏錢爽快。

除了中介、二房東以外,還有一羣房東的“貢獻”也不容忽視。這羣房東大多年齡在35歲左右,是媒體標題裏被定義的、最容易被優化的那一批互聯網員工。

但他們經歷了2012-2018年互聯網飛速發展時期,也享受了一波早期互聯網財富的紅利,成爲了較早在購房這件事“上車”的人,在發現公司分部附近有價格窪地樓盤時,他們會毫不猶豫加入購房大軍。

2018年,年薪達到80萬的楊致得知武漢小米第二總部附近1公里左右的龍湖新壹城不限購的公寓開售時,他特地飛回武漢,以每平1.3萬元的價格購入面積38平、總價49萬元、產權40年的公寓,每月貸款2000元,10年還清。

楊致估計,“10年後,這套房子的租金至少得4000元”。

“沒早下手,錯失千萬“,是楊致常掛在嘴邊的話。和他同在2009年入行互聯網的前同事,在2012年以每平2萬多元的價格,在西二旗買下了一套70多平的小兩居。

2016年,該區域房價大漲,該同事攢夠了數百萬上車海淀區的另一個學區房,西二旗的房子則以8000元的價格租出去。

“讓那些年輕人替我養房,哪個互聯網人不想35歲提早退休,然後收租?”

圖 | 楊致經常關心自己房子的報價

與其說楊致是對自己投資房產有信心,不如說是對互聯網有信心。

晚點LatePost《字節怎麼都十萬人了》文中提到,字節跳動2020年內,員工從6萬人漲到10萬,平均下來,幾乎每個工作日都有150人左右在入職字節,“僅在總部北京,字節跳動就有近40個辦公點,員工們每天在食堂喫掉上萬個雞蛋、10噸以上的蔬菜”。

互聯網源源不斷地新人,對於楊致來說,就是源源不斷地“流量”。

把源源不斷的“後浪”看作“流量”,通過流量獲取租金養房,是前浪楊致們心中除股權、年終獎外,另一個公認最接近財富自由的致富經。

那天和楊致一起排隊買房的,多是互聯網從業者。在簽訂購房合同時,置業顧問還還不忘“恭喜”他,“這地對口小米,未來不用愁租”。2020年,楊致手上的這套公寓已經飆升到每平方1萬7,而小米還在擴招年輕人。

這更加讓楊致堅定自己的判斷,“流量是一切圍繞互聯網生意的命門”。

被收割的“小廠”年輕人

任何繁榮局面的背面,總有一些陽光所照不到的陰暗面。

互聯網企業所帶動的房租暴漲,誤傷了那些和大廠在同一區域的互聯網公司中、渴望進入大廠的“小公司”年輕人。

根據《2019-2025年中國互聯網行業市場全景調研及投資前景預測報告》顯示,2020年中國互聯網從業者已經超過1677萬人。

而在智研諮詢發佈的《2021-2027年中國互聯網行業發展現狀調研及發展趨勢預測報告》數據顯示,2020年中國互聯網上市企業147家,算上百強榜中公司,加起來也不過200家“大廠”,在職人數不超過100萬人。

這意味着,超過1500萬的互聯網從業者在互聯網“小廠”工作。

這些互聯網從業者每個月賬面上到手的工資雖然比流水線上的“廠哥廠妹”高,但扣除了生活成本、以及暴漲後的房租,他們的囊中已所剩無幾。

鍾靜還記得,那個6人合租的開間裏,有人聽說她得到了大廠Offer,就激動地和她套近乎,加她微信,第一句話就是問鍾靜,

“你們那裏還要人嗎,你入職以後可以幫我內推嗎?”

交談中,對方告訴鍾靜,居住在這裏的6個人裏,全部是在附近的公司“小廠”、工作年限1-2年間。

雖然公司平均成立年限不過3年,但同樣要求996、大小周加班,卻沒有房補、車補,只有十點後下班免費打車的福利。

“爲了節約,6個在網上認識了”,在這個房間裏,人均租金1200元,算上水電不超過1400元。儘管房租貴、生活質量差,但這些非大廠的年輕人,不願意離開,也離不開。

雖然在互聯網的範疇裏,他們屬於“非高薪“的一批人,但是在傳統行業裏,25歲左右的他們能拿上過萬的薪水、坐在辦公室裏,已經是妥妥高薪。

沒人願意放棄“高薪”離開,也沒人願意放棄任何一個可能進入大廠工作的機會。

租客在和鍾靜寒暄幾句後,給她發了自己的簡歷,末了,還加了一句,“小姐姐,好羨慕你,有那麼好的工作,可以租整套房子。”

然而,在幾個月被鄰居上門抗議後,鍾靜則開始對照工資思考買房的事情。她列出了自己的需求:學區,上班近,公積金可貸,好出租。

合租在大廠附近的小廠員工,擠破頭想混上能拿房補的工作,去拼一個更高收入的未來;而那些拿到房補的大廠員工,則擠破頭地想登上購房的列車,進而收割曾經和他們一樣的年輕人。

在這個龐大的社會算法裏,每個人都是這場利益角逐中微不足道的流量。

(應受訪者要求,文中均採用化名)