大小周的終結與“失速”的奮鬥

來源:極客公園(ID:geekpark)

文/沈知涵

編輯/衛詩婕

今天,字節跳動實行了八年的「大小周」制度正式取消。

2013 年,大小周起源於一個字節內部一個名叫「週日大講堂」的項目。起初,週末加班沒有雙倍薪資,實行積分換 iPhone 的獎勵制度:加班一天一積分,積滿 22 個積分兌換一部 iPhone,象徵意義大於實際意義。

八年時間,字節跳動數千倍增長的營收和估值被認爲是這個時代最成功的商業神話之一。某種程度上,大小周是其創業文化最直接的體現,也是它快速成長的重要支撐。快手、美團、拼多多等,同是互聯網時代的受益者也曾紛紛效仿。而今,他們幾乎默契地相繼選擇取消。

落葉知秋,這絕不僅僅是一個「政策」帶來的故事。

當組織「奮鬥」與個體「奮鬥」在時代下面臨衝突,背後或許是科技大廠們正對低效競爭、「大力出奇跡」的擴張模式、以及自身「always day 1」的主觀意願,進行一次「否定性覆盤」的關鍵時刻。

態度變了

「公司內部做了『關於是否取消大小周』的調研,調研結果顯示,三分之一支持,三分之一不支持,三分之一未表態。」

2021 年 7 月,抽樣調查的結果公佈後,在字節內網,關於是否取消大小周的爭吵一度變得激烈。一位接近字節高層的人士稱,對此,張一鳴也「感到喫驚」。喫驚的並不是反對或贊成的聲音,而是字節內部「員工們的意志和期待已經這麼對立了。」

這樣的現象在近年並不鮮見。2021 年的國際婦女節,針對公司是否應該送女員工《正面管教》(一本育兒類書籍)作爲禮物,內網也曾「撕裂」:質疑與支持的聲音不相上下,且彼此無法理解。往好處看,字節文化所倡導的「多元兼容」得以體現;而另一個現實是,人員擴招所帶來的文化稀釋也很強烈——很多人認爲,在早期,字節吸引的是一羣價值觀、行爲方式更一致的人,在今天,情況顯然不同。

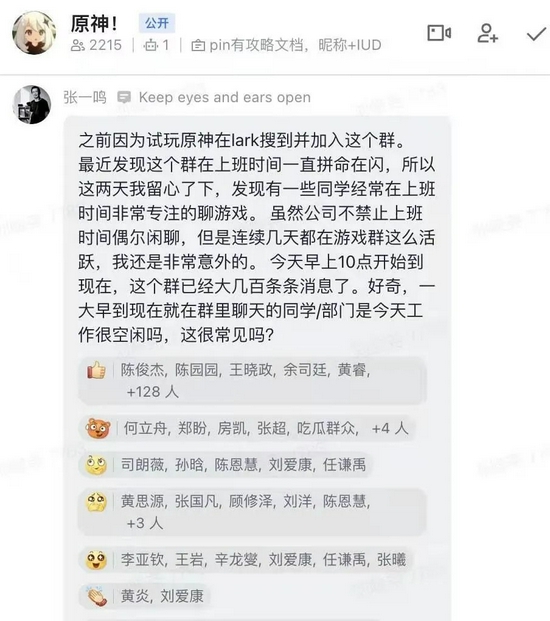

作爲公司的創始人,張一鳴不無擔憂。典型的表現是 2020 年 12 月 8 日的「原神」事件:在偶然發現一個名叫「原神!」的飛書羣裏,短短一個上午產生了幾百條信息後,張一鳴忍不住在羣裏質問:「好奇,一大早到現在就在羣裏聊天的同學/部門是今天工作很閒嗎,這很常見嗎?」

張一鳴在原神飛書羣內的發言

在早期的字節,這很尋常,一鳴可能出現在工作場合的任何角落,直接與員工對話。而在估值超過 2500 億美元、擁有近十萬員工的當下,截圖迅速擴散開來,關於張一鳴、原神、上班摸魚等關鍵字眼的討論在脈脈上爆帖,幾個小時後,知乎上一條相關問題有了 450 條回答。

公司內部有中高層感慨,「公司大了,一鳴還是原來那個一鳴。但大公司的 CEO 是不會這麼做的。」在很多人看來,張一鳴理應知道,公司體量與影響力不同了,他的任何一番言論都可能演化成一場公關事件。

但相比成爲一名「成熟的」CEO,張一鳴更在意的,是組織是否存在冗餘和變形,還能否利於創新?在更早的 CEO 面對面上,他曾提到組織膨脹帶來的挑戰:人數變多之後會讓文化、溝通、配合、創新變少。流程還沒建立好,就導致重要事項上內控的問題。

「原神事件」後,一系列盤點人效的工作在字節悄然進行。據悉,他曾找僱主品牌負責人私下談話,明確表示「公司的創業氛圍不會改變」,大小周也不會取消,就是要招樂於艱苦奮鬥的,逆向淘汰掉享受安逸的人。事實上,這種逆向篩選也貫穿於整個 2020 年擴招期間,招聘打電話上來就問,能接受大小周嗎?

過去 9 年,憑藉互聯網飛速發展,字節跳動創造了傲人的增長曲線。但危機感始終存在。2020 年底,字節即將突破十萬人大關。與組織迅速擴張形成對比的,是字節主幹產品與中國互聯網一起,進入必經的平臺期。

「我們可能要接受,在未來五年內,都不會有太大的增長。」張一鳴曾在內部講話中說。同時,字節正在多個賽道嘗試尋找新的增長曲線,全速前進也是必然。「順着趨勢做出成績是容易的,創造趨勢是難的,尤其在競爭激烈的情況下。我們最理想情況是競爭還沒有激烈的時候趕緊往前走。」

反轉的是,2021 年 7 月 9 日,字節宣佈取消大小周。從堅定大小周能「帶來增益」,到宣佈取消,僅僅時隔半年。這其中發生了什麼?

風向轉了

2020 年底,拼多多員工凌晨下班猝死事件之後,社會輿論對於 996、加班等詞彙變得極度敏感。一位接近字節的人士稱,字節不再強調艱苦奮鬥了,不能「頂風作案」。更多聲音開始認爲,鼓勵人加班的公司是壞公司。有趣的是,拼多多出事前夕,張一鳴還曾在與人溝通時自嘲:看拼多多的拼法,對比字節的狀況,我們效率上要輸。

在字節對於大小周態度逆轉的這半年裏,快手也經歷了全司大小周的執行到取消。2021 年 1 月 10 日,快手全員開啓大小周。據悉此前快手已經有 70% 的員工在執行大小周,這一決定是爲了讓前中後臺配合更加緊密。

外界對於快手從佛繫到狼性印象的轉變,始於 2019 年中那場 K3 戰役(宿華在內部提出在 2020 年春節之前衝擊 3 億 DAU 的目標,被快手內部稱爲 K3 戰役)。據快手前員工李鈺稱,實際上比 K3 更早,貫穿 2019 年和 2020 年,根據不同的業務和項目,就有了大小周的實行,不過公司沒有對外去講。

相對來說,國際化一直更加激進,實行大小周也更早,基本是從與字節競購 Musical.ly 失敗之後開始的。幾乎在這個時間點加入的楊雨回憶道。2017 年,兩家公司的海外都是剛剛起步,TikTok 勢頭更猛,但是差距沒有那麼大,2018 年上半年,Kwai 一度做到俄羅斯和東南亞 7 個國家下載榜單第一。

轉折發生在 2018 年底,TikTok 出現在全球多個國家和地區榜單前 20,而 Kwai 沒有。經歷了市場收縮,業務放緩,團隊變動的半年之後,快手重啓國際化業務,並在巴西有所突破。不過到了 12 月份,TikTok 在巴西的排名已經趕上 Kwai。「一直是被字節壓着打的狀態,始終沒有取得預想的成功。」

當整體工作時長和節奏處於一個上限,996、加班加點很難再有什麼突破。「加班是加速器,讓你取得目標更快,但它不會影響你的目標結果。」楊雨說。言外之意,目標方向正確、明晰與否更爲重要。

幾乎在快手國際化重啓的同時,國內打響了 K3 戰役。讓李鈺不解的是,那個階段業務上的壓力並沒有讓快手實行全員大小周,反而在 2020 年底提出,同時囊括了行政這樣的部門。「雖然內部知道字節對於快手的威脅,可並沒有把業務綁定在一起,說字節做什麼我們就做什麼。但是 2020 年底,我自己感受到的風向是,從外部而來的高層認爲字節做什麼,快手必須做什麼。大小周可以理解爲從組織文化層面看齊,包括在那個時間點宣佈的企業文化價值觀,快手派,與字節範,相似度非常高。」

兩家公司取消動作的時間點也很微妙。6 月 17 日,字節內部公佈取消大小周的調研結果,很快有新聞發酵,快手因此緊急在內部討論是否也應取消大小周。經證實,快手 m4 以上級別員工都沒有大小周加班費。取消大小周對於成本的節省並不是主要考量,「可能在於加班帶來的效益不如預期,以及監管壓力。」知情人士告訴極客公園。

輿情愈發收緊。拼多多事件後,新華社官方很快對此評論,畸形加班現象必須堅決遏制。拼多多事件直接影響春晚紅包項目。7 月 13 日人民政協發文稱:「平臺經濟要在發展中體現和貫徹以人民爲中心、以人爲本和共同富裕思想,堅決防止和避免囤積式壟斷、割韭菜式競爭和無休無限地榨取剩餘勞動力及其高額剩餘價值。」

「大家挺開心的,但對於這半年入職的影響大一些,沒有補償。」一位剛剛進入快手的員工表示。相對來說,全面實行不久的快手「一刀切」的成本比較低,「如果快手落在字節後,字節給了補償,快手豈不是更被動?」

對於字節來說,一刀切並沒那麼容易。一名接近字節 HR 的人士告訴極客公園,字節取消的當天,HRBP 電話被打爆,他們質問原來的總包裏包含加班費,取消大小周,怎麼算?他們要求重新調整,否則屬於違約。

「其實法定的薪酬包原則上並不包含加班費,但去掉加班費的字節薪資沒有競爭力了。」當天,許多候選人都表示拒絕了 offer。「很多從傳統行業來的,對於薪資的期待甚至會想 double,他們要把時間成本折算出來。」

過去字節招聘人才的方式,是通過加班雙薪的方式,在滿足員工物質要求的同時逆向篩選出「願意」艱苦奮鬥的合格人才。如今,這個辦法好像不奏效了。據悉,字節跳動的人才池已經覆蓋到國內所有高端人才,即便如此,招聘普遍反映:招不到人。

不僅如此,一個反映人才競爭激烈的細節是,一名前字節員工表示,在今年的「金三銀四」,一天能接到三個獵頭電話。「見到字節的就挖」,而他的公開信息甚至沒填職位和工作內容。

「快手率先取消大小周,字節不可能不跟上,否則人才全跑到對家了,尤其是高階候選人。」上述人士說。更何況,字節今天對於人才的渴求更爲強烈,極客公園瞭解到,今年字節要在全球擴招到 20 萬人。

紅利沒了

早在 2017 年,張一鳴曾肯定大小周能給公司現階段帶來增益,「科技的巨大規模效應和加速度,面臨機會和挑戰,需要快速迭代和快速發展,保持快節奏對公司和大家都很重要。」

2021 年,在公司 9 週年慶上,他卻希望從加速中緩下來。他說有人經常問他:「你們公司去年漲了 100%,明年還能漲 100% 嗎?」「我說我們不能有慣性的預期,希望公司從某種程度上,心態能夠放緩下來。」

一個越發能被感知到的背景是:互聯網增速在放緩,高舉高打可能也得不到預期的成功是多數人的共識。移動互聯網「人口紅利」逐漸消失:截止 2018 年 6 月,城市網民滲透率已達 72.65%,2019 年 4 月,移動互聯網月活用戶首次出現連續兩個月環比下跌的情況,在普通人的感知中,支付、社交、娛樂等幾乎所有可以想到的場景,都被各類產品滲透。

人口紅利與流量紅利的終結,將帶來非常規超高速增長的終結。

拿抖音和快手兩款產品來說,2020 年 9 月 15 日抖音宣佈 DAU 突破 6 億(2020 年中國網民規模 9.89 億)。據 QuestMobile 數據顯示,除疫情期間有一個日活的小波峯之外,抖音主戰日活基本保持穩定,6 億 DAU 主要得益於瞄準下沉市場的火山版。用戶時長方面也很難看到新的增長空間。

快手也一樣。2020 年 Q1,快手單個新增 DAU 費用是 172.3 元,2021 年 Q1 就漲到 485.8 元。2018 年初,抖音和快手用戶重合度不過 10.3%,一年半之後,重合度就已達到 46.5%。快手內部多位員工判斷,與抖音在國內已經進入存量競爭階段。

相比之下,海外還有更多增長的空間。全球網民 46 億,即便是 Facebook 構築的社交帝國也只網羅 20 億用戶。「海外會是接下來的重點,抖音和快手都在開放一些機會給國內市場的同學流轉到海外。」李鈺說。

前幾年,互聯網流量紅利還未見頂時,張一鳴總體論調一直是用高投入換高增長。表現爲不遺餘力的人力成本支出,以及崇尚高強度工作帶來高回報。2016 年,張一鳴接受《財經》採訪時稱,自己更在意其中的產出而不是投入,「幾乎沒有行業領頭的公司是控制人力成本來實現領先的。」

「行業有傳聞,字節在早期會到各大高校挖最頂尖的人才,它真的用得到這些人嗎?不一定。但一個考量是「我的競對不用他就 ok」,先招進來再說。當然這在競爭激烈,有非常大的市場份額要分的一個情況下是行得通的。」在一家 SaaS 公司做招聘相關的人士告訴極客公園。一名字節員工以自身的感受佐證了這樣的說法,「入職並沒有那麼困難,實際上真正的面試發生在入職後一年。」

據瞭解,直到現在,字節 HR 的核心工作指標之一仍然是提升高階人才冗餘率,「要爲潛在業務的發展提前做準備」。很多采訪對象向極客公園傳遞一個相似的觀點,很多互聯網項目在研發階段要打「攻堅戰」,招人要跑在業務前面,備好人再打仗。然而項目到了後期成熟和維護階段,市場瓜分完畢,人用不了那麼多。

另一位前字節員工表達了直觀感受,「十萬人的字節不是之前的字節了」她說,公司鼓勵的創業文化與十萬人的現實是相違背的,「這是自己一攤事兒的感覺慢慢降低。快速擴張導致人多於業務需求,大家做事就是卷的。」

主力產品進入發展瓶頸之後,字節一直在尋找新的增長曲線。近兩年,字節在社交、教育、遊戲、電商、醫療等市場屢屢開疆擴土,從目前結果來看,暫時沒有產品能再續抖音式的「神話」。更多嘗試帶來更頻繁的調整,「字節嘗試新業務時,起得快散得快,經常有同事過來希望轉崗到我們部門,因爲他們自己的業務被拆了。」上述前字節員工說。

但是對於新業務快速滾動起來的渴求,掩蓋了很多問題,比如組織擴張所帶來的中層「肥胖」太多了。一位抖音研發中層描述稱,「你可能帶兩個人,就不需要寫代碼了,我現在寫週報、方案比寫代碼還多。純粹是因爲業務增長,順水推舟招幾個人,把盤子鋪大就做上(中層)去了。」

紅利消失讓新業務拓展顯得更難,也難免讓大廠內部越來越「卷」。2020 年,快手改版後正式推出單列上下滑。李鈺回憶,雙列到單列轉變,內部有非常多團隊在做,「一個上下滑尚可說是爲了核心目標去做。但是一些更小、更加細枝末節的業務,也要通過內部競爭的方式來做,就會發生資源的搶奪和內耗。」

李鈺舉例,快手在打造明星爆款上,最早是由市場部來做明星的引流和運營,後來有一段時間,變成專門的運營同事來負責。由此產生了競爭關係不說,最後兩邊都做不好,能力都被浪費了。「因爲這是大家解決問題的思路:現有人力做不好,怎麼辦?從外面找一個來,達不到預期?再加人。明星沒有辦法在快手活得好,有沒有生態的問題?這關乎做事的方式,而不是人加沒加夠。」

一名先後在亞馬遜、阿里工作多年的人士提出一個觀點:過去幾年,國內互聯網公司之間的競爭普遍是「同質化競爭」,「不是依靠創新力,而是靠蠻力,蠻力就是堆人、堆時間。而非真正的創新。」但是增長帶來錢,錢可以解決一切問題。

就像李鈺說,「蛋糕越做越大的時候,每個人的工作都會很有效率,當蛋糕定型,人們要把大量的時間花在切蛋糕上,很難談說有什麼效率。」進入存量市場,付出與原來一樣的人力成本卻無法得到相同的回報,不僅如此,那些原來不是「問題」的問題也會暴露出來。

「奮鬥」失速了

「沒有人會永遠 25 歲,但是永遠有人 25 歲。」

多名從業者告訴「極客公園」,不少互聯網公司招聘存在一條不會明說的潛規則:程序員工作的黃金年齡是 25-35 歲。「很多大廠招人都要求計算機相關專業的碩士生,他們一般在 25 歲畢業,一畢業就能拿三四十萬的年薪。但是卻可能在 996 十年之後,搞垮了身體,被公司「優化」。國家和父母花了二十多年才培養出來的人才,卻在短短的 10 年就被榨乾了「價值」,這無疑是一件很荒誕的事情。」AfterShip 的文化體驗工程師田林說。

出於管理的便利和經營角度,大公司更傾向於將崗位「螺絲釘化」——公司需要確保員工離職以後,立馬能夠有人頂替。在職能的細分下,「原來聽起來高端的程序員跟在富士康流水線工人沒什麼兩樣。」對於技術員工來說,爲了降低風險而引入的大量程序,常常導致工作過程變得「臃腫和低效」。

「如果你完全按照公司的安排,做簡單重複的事情,那麼三到五年和五到十年的工作差距真的很小,」田林感嘆,「但是五到十年後,公司支付給你的薪水可能夠招兩個三到五年的年輕人,這時候你們的產出效率差不多,但是他們卻比你更能加班,你自然就很危險了。」

深夜寫字樓內加班的人

在 to C 時代,速度是一切。「一個月開發產品上線,一週就能分析數據,一個月就能看到與競爭對手之間的差距,每兩週發一個版本,砸錢做推廣,用戶量自然就能上來。在這種情況下,加班自然變成了 to C 公司的競爭手段之一。」田林說。很多互聯網項目在研發階段需要儲備大量人力(尤其是技術),以保證產品快速迭代,但當產品進入運維期,其實並不需要這麼多人力。隨着「攻堅戰」結束,研發階段招進來的冗餘人才在維護階段將面臨着巨大的清退成本。

「如果你是體力勞動者的話,黃金期的確是 10 到 15 年。」前亞馬遜工程師、阿里 P9 陳皓認爲,過去中國互聯網公司的安全感來源於對於流量的擁有。「中國公司基本是流量型公司,要流量就得做用戶,需要運營一個一個簡單粗暴的活動爭奪用戶,而非用技術改善體驗。同質化的低效競爭,導致背後的程序員跟着項目走,疲於拼命。」

多年前在某互聯網公司任職時,陳皓曾面試過一位年紀稍大的技術人員,當所有技術面試官給予好評之後,HR 卻 pass 說沒有互聯網精神。「什麼是互聯網精神?後來我明白了,大概就是要全身心爲公司付出。」在技術領域,陳皓頗有名氣。許多年輕人找到他的賬號私信自己的困惑,他常感到惋惜,「瘋狂的加班使他們失去了成長空間,視野在不斷封閉,沒法訪問優秀的資源,使用優秀的產品」。

焦慮同樣發生在其他崗位。十年時間,產品經理從一個寬泛,僅由後臺、移動端等產品劃分的職業,細化到不同產業——電商、教育、金融、社交等,同時有了更加細化的職能劃分,用戶增長產品經理、數據產品經理等等。田林在自己觀察中總結,很多大公司投注的賽道正由 to C 轉向 to B,可「即便是在 ToC 領域沉澱了十年的產品經理,如果轉向 ToB,很多經驗也是無法直接複用的。」

「如果你留心會發現,今天國內頂尖的技術人才幾乎都來自當年的『微軟』『亞馬遜』『谷歌』等。即便今天招聘頂尖人才很多也得從海外『進口』。」如今,陳皓離開大廠成爲一名解決技術問題的創業者,常年幫助各大互聯網公司解決技術問題,也接觸着一批又一批的年輕人。目前來看,他表示並不樂觀。

在過去,不斷堆疊人力和時間被認爲是提升效率的手段。「有沒有思考過什麼纔是效率?物理學公式定義效率是有用功除以總功。效率不是比誰做的多,比誰做的快,堆人、加班最容易,但是資源太足了,就不會想用更爲技術的方式來解決一件事,這纔是難的。」

而規則下的「人」呢?

「週末大家十一點去了,划水看看新聞,喫個飯,睡覺到兩點鐘起來,開上一兩個小時的會,然後拿下午茶,再寫兩行代碼,就到晚上了,晚上再開個會,十點下班了。」這是上述中層觀察到的普遍現象,「並不誇張。」

在脈脈上,類似描述也並不鮮見。當加班成爲一項強制制度,創新背後所需要的個體的激情、成長和自驅,正在逐漸被抑制。這反過來也在讓大廠的「奮鬥」變得無比同質化,形成一個難以擺脫的死循環。

另一個深層原因或許在於,早年互聯網書寫了許多財富神話,許多加入創業的人在這裏實現了財務自由和階層躍遷。當公司進入平臺期,後期加入的員工不僅無緣財富夢想,他們面對的組織也更龐雜,創業氛圍被稀釋,後者的打工心態則更強。

2020 年 12 月,字節的「CEO 面對面」上,張一鳴回憶公司成立一年多,名字還是「今日頭條」的時候,Android 和 iOS 各兩名開發,卻做了 20 多個應用。「我也不清楚現在很多項目爲什麼要那麼多人,希望花更多時間去了解。」

此次字節取消大小周,並未出現「一邊倒」歡呼的局面。很多員工表示:願意去字節的,就是能接受大小周的,取消大小周意味着薪酬總包的減少——顯然,在今天,人們願意加入字節已不再純粹是爲了「追求極致」與「始終創業」,而是摻雜了更多客觀因素的考量。某種程度上,公司高層的擔憂正被驗證。

組織的奮鬥,與其中每個人的奮鬥,怎樣才能理順其中的關係,達成真正有效的相互成就?這將是所有科技大廠在未來需要回答的「真問題」。

9 週年司慶上,張一鳴曾解釋自己爲什麼希望企業心態放緩,「一方面避免短期業務焦慮的包袱;另一方面不帶固定預期地,對未來有開闊的想象,有更長遠的目標。」用他的話說,「摘更難摘的果子。」

(文中員工名稱李鈺、楊雨均爲化名)