漢文帝霸陵發現背後,跨越55年的考古接力

原標題:漢文帝霸陵發現背後,跨越55年的考古接力

白鹿原考古基地內的石碑,是著名考古學家劉慶柱題寫的四個大字:“叩坤補史”。馬永嬴說,這是他們工作的真實寫照,“探尋大地,補證歷史”。

江村大墓K15出土的部分彩繪着衣式陶俑。圖片來源:陝西省考古研究院

兩千多年前的微笑,出現在了相機鏡頭裏。

面帶笑容的陶俑整齊地躺在外藏坑,這是霸陵115座外藏坑之一。密密麻麻的鋼架支撐着坑體,兩旁保留着“之”字型土臺階,坑底的盜洞清晰可見。後來者們踩着新鋪設的木樓梯,端着相機,一遍遍掃過底下的陶俑。

“陝西省西安市白鹿原江村大墓即爲漢文帝霸陵,而非鳳凰嘴。”2021年12月14日,國家文物局正式公佈了這一考古成果,解開了漢文帝霸陵位置的千古之謎。

這背後是一代又一代考古人數十年的不懈努力。

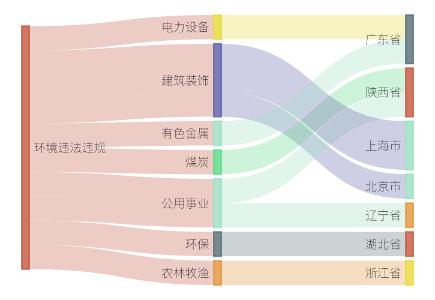

1966年、1975年,陝西省考古研究所王學理、吳鎮烽等對江村東、薄太后南陵的小型從葬坑進行了搶救發掘;1980年代,中國社會科學院考古研究所的劉慶柱和李毓芳對西漢十一陵進行系統調查;2001年,黑陶俑被盜,流落美國,幾經輾轉回到西安;2006年,發現江村大墓等大型墓葬,開啓對霸陵具體位置的討論;2021年,確定江村大墓爲霸陵。

數十年間,考古人憑藉“三把刷子”,一調查二鑽探三發掘,解開了這個千年之謎。而這只是一個開始,待關注散去,他們又回到田間地頭,有更多的未解之謎在等着被解開……

外藏坑內遺留的盜洞,陶俑的碎片散落四周。新京報記者 吳採倩 攝

追尋黑陶俑

這是一片平坦的黃土臺原,南依秦嶺,北臨灞河。正逢蕭條的冬季,成片的櫻桃林都禿了頭,路邊攤上的草莓被碼進小紅筐,等着稀稀拉拉的過路客帶走。

位於西安東南的白鹿原,因“有白鹿遊弋”而得名,又因作家陳忠實的小說而聞名。在這片波瀾不驚的黃土下,埋葬着漢代的第三位皇帝。自元代以來,人們都以爲漢文帝霸陵在白鹿原上的“鳳凰嘴”,數代人立碑爲證。

2021年12月14日,國家文物局公佈,漢文帝霸陵所在地確定爲白鹿原江村大墓。

那一天,整個漢陵考古隊都忙得團團轉。考古專家焦南峯和考古隊隊長馬永嬴前往陝西省文物局,線上參與了這一重磅消息的發佈;副隊長曹龍則留在白鹿原的考古基地,接待衆多前來報道的媒體;隊員朱晨露爲這次發佈會忙前忙後,準備各類素材……

“沒想到,這次霸陵的發現會受到這麼多關注。”國家文物局的發佈會剛結束,曹龍發現考古基地院子已經圍滿了記者,手機上還有一連串的未接電話和短信。

從白鹿原頭眺望萬家燈火。受訪者供圖

位於江村大墓東北角的15號外藏坑,是記者們必去的打卡點,發掘長度約39米,深約8米。保護大棚之下,密密麻麻的鋼架支撐坑體,兩側還保留着原始的“之”字型土臺階。爲了保護文物,考古隊在鋼架一側鋪設了新的木樓梯,拾級而下,上千件陶俑便出現在眼前。

“這是着衣式陶俑,是帝王使用的最高規格陪葬品。”頭戴紅色安全帽的曹龍對着鏡頭介紹,循着他的目光望去,坑底躺着整齊的裸體陶俑,腐朽的絲綢把它們染紅,木質手臂早已不見蹤影。後來者們的腳步變得更拘謹,生怕不小心驚擾了它們臉上的笑容。

往裏走幾步,會看到一個直徑三四米的大坑,再走幾步,側面又出現了一個大洞。這是盜墓賊留下的盜洞,被炸燬的陶俑碎片散落四周。

而霸陵的發現,也要從20年前發現的盜洞說起。

2001年,江村大墓及周邊不少文物被盜,非法流入市場。第二年,6件被盜的西漢黑陶俑出現在美國索斯比拍賣行的拍賣圖錄上,即將被拍賣。那些黑陶俑跟江村大墓出土的陶俑一樣,裸體、無手臂。

中國大使館工作人員得知消息時,離拍賣開始不到24小時。經過多方努力,在拍賣前10分鐘,終於將黑陶俑從拍賣名單中刪除。

這6件黑陶俑曾在2000多年前被埋入地下,經盜賊之手,流落異國他鄉,等到它們重回中國,已經又過了近兩年。

如何證明黑陶俑是中國的?爲什麼說它們出土於陝西?如何確定它們源自西漢時期?當時美方提出了11個問題,時任陝西省考古研究所所長焦南峯花了兩天時間,對這些問題進行了詳細的回答。

2003年,6件西漢黑陶俑回到西安。

相關部門對其來歷展開調查,發現它們是被盜墓分子從白鹿原上盜取的。在平坦的白鹿原上,竇皇后陵和薄太后陵有着高高的封土。而黑陶俑被盜的地點,在竇皇后陵東南800米左右的地方,地面沒有任何標誌。

“我們拿到黑陶俑照片時,就感覺可能跟霸陵有關。”焦南峯迴憶,類似的裸體陶俑並不常見,只在帝后陵中出現過。但發現黑陶俑的地點離竇皇后陵太遠,並不屬於其陵園範圍。

黑陶俑的主人是誰?焦南峯心裏隱約有了答案,但仍需要一系列工作來證實,“我們考古有個規矩,要是有疑問,就必須要有一系列的證據。”

漢陵考古隊副隊長曹龍在外藏坑挖掘現場。新京報記者 吳採倩 攝

調查鳳凰嘴

俯瞰白鹿原上的鳳凰嘴,像一隻展開雙翅的鳳凰,伸出的黃土樑子像鳥頭的形狀。從遠處望去,高高聳起的小山丘,確實像一座大型陵墓的封土。

鳳凰嘴下,立着十餘通飽經風雨的古碑,上面的文字大多已斑駁。其中有一座高大的石碑,上面陰刻楷書,寫着五個大字:漢文帝霸陵。

“文帝霸陵在京兆通化門東四十里白鹿原北鳳凰嘴下。”元代駱天驤在編纂的《類編長安志》中的記述,是考古學者能查到關於霸陵具體位置最早的記錄。但爲了推翻這個說法找到真正的霸陵,考古工作者們花了將近20年的時間。

“從2011年開始,我們花了大半年時間去否定‘鳳凰嘴是霸陵’的說法。”那一年,陝西省考古研究院與西安市文物保護考古研究院合作成立漢陵考古隊,對白鹿原上疑似霸陵區域、薄太后南陵做了更大範圍的考古調查和勘探。

當時馬永嬴是副隊長,主要負責霸陵陵區勘探工作。他本是考古的“門外漢”,從法律專業畢業後被分到考古單位,一開始做行政工作,後來轉向考古業務。1995年,馬永嬴跟着焦南峯,敲開了西漢帝陵研究的大門。

初到鳳凰嘴,那裏還是一個長滿荒草的黃土坡。考古隊的洛陽鏟垂直插入地下,陸續取出土樣,從山腳鑽到山腰。半年過去了,考古隊沒有發現任何墓葬和陵園遺蹟。

“一開始,我以爲是我們的工作做得不夠細緻,就又鑽探了一遍。”馬永嬴把鑽孔的間距由三米縮小到兩米,幾十個鑽工探了一個多月,沒有任何發現。

爲了保險起見,考古隊請到了陝西地礦物化探隊的隊員,第三次鑽探用了高科技的物探技術,這本是用於尋找金屬與非金屬礦產、地下水等地下資源的技術手段。物探設備被釘入地下,雷達開始探測,仍舊沒有找到霸陵。

三探鳳凰嘴,都沒有找到絲毫與霸陵相關的信息。馬永嬴向隊長焦南峯彙報了情況,考古工作者們聚到一起,梳理文獻、看圖紙、分析地貌,開始懷疑前人“霸陵在鳳凰嘴”的記載。

2021年6月,考古人員在南陵小型外藏坑發掘現場,從左至右爲:曹龍、張翔宇、焦南峯、王佔奎、馬永嬴。受訪者供圖

霸陵不在鳳凰嘴,又在哪裏?

漢陵考古隊把目光投向了竇皇后陵。依據西漢帝陵的形制,皇帝和皇后死後會葬於同一塋域,各起一座陵墓,又稱“同塋異穴”。按照這種葬制,漢文帝霸陵應該在竇皇后陵附近。在白鹿原上有兩座覆鬥型封土,是竇皇后陵和薄太后南陵。

而霸陵並無封土。公元前157年,崇尚節儉的漢文帝在駕崩前留下遺詔:霸陵山川因其故,毋有所改。他希望,自己入葬的陵墓不要破壞原始地貌,不要人爲起封土。

正當漢陵考古隊發愁時,西安市文物保護考古研究院提供了一條重要線索:2006年,他們曾在竇皇后陵800米外,也就是黑陶俑被盜地點附近,發現了沒有封土的特大型墓葬——江村大墓。

由此,竇皇后陵與鳳凰嘴、江村大墓的關係進入考古工作者的學術視野,開啓了對文帝霸陵具體位置的討論。

2017年,漢陵考古隊開始對江村大墓外藏坑進行勘探發掘。洛陽鏟不斷衝擊着黃土,隨着鑽探的深入,一個規模很大、頂級配置的墓葬出現了。墓葬形制是“亞”字型,墓室邊長約73米,四周有115座外藏坑。

“在漢代,這是最高級別的墓葬形制,只有皇帝或皇后能使用。”馬永嬴覺得江村大墓可能是霸陵,但考古是一門科學,需要翔實的證據,他們手中的洛陽鏟並沒有停下……

探鏟底部有一層暗藍色的土,汪照宏猜測這是陶器。新京報記者 吳採倩 攝

鑽探外園牆

橘黃色的朝陽剛冒出地面,探工汪照宏就來到了考古工地。他的腳下一片冰涼,地面的小冰晶還沒化掉,在陽光下一閃一閃。每天早上8點,考古工作者的身影會準時出現在這片區域。

汪照宏頭戴黑絨帽,戴上橙色的塑料手套,便拿起用於鑽探的探鏟。淡黃色的探鏟需要組裝,一節杆子長一米,重四五斤,他最多能提起八米的杆子。半圓形的鏟子垂直插入地面,一轉一提,杆子在汪照宏手中來回穿梭,圓柱形的土樣陸續被取出。

10分鐘後,汪照宏已經接了4米的杆子,越來越深,他的腰也越來越彎。即使吹着隆冬的寒風,他頭上還是冒出了汗珠。突然間,他覺得手感不對,提上土樣一看,黃土中摻着一層暗藍色的土。

“這是陶器,在3.5米深的位置。”汪照宏拿起土塊,掰碎,辨認出是陶器後,又拿捲尺量了一下深度,纔給隊長馬永嬴打電話彙報。

早在1984年,汪照宏就加入了陝西省考古鑽探公司,學習各種鑽探技術。勘探漢陵,對汪照宏來說是輕車熟路。他曾在漢陽陵工作了十幾年,去的第一天,就探出了墓道,“那個孔打了19米,他們之前都沒找到那條墓道。”

後來,汪照宏又去了江西、酒泉、無錫和瀋陽等地的考古工地。他說自己像游擊隊,哪裏有活,就往哪裏跑。2018年,馬永嬴把老搭檔汪照宏叫回了漢陵考古隊,當時霸陵的勘探遇到了難題,圍住霸陵和竇皇后陵的外園牆一直未能完整探出。

機遇出現在一個雨天。其他隊員都在休息時,馬永嬴拉着汪照宏出門溜達。他們走在鑽探過的泥濘小路上,突然發現路邊的斷崖有點不一樣,雨水沖刷後,看到了夯土牆的痕跡。馬永嬴說:“我們當時很激動,這也是發現外園牆的證據。”

識土辨土,是考古人的必備技能。不同的土,質地、顏色和結構都不一樣,考古人用肉眼就能看出。馬永嬴舉了個例子,“溫暖溼潤時期的植被豐茂,相應形成的土層顏色較深;寒冷乾旱時期植被稀疏,形成的土層顏色較淺。而古代的牆是通過夯打土塊形成的,夯土上面會有夯窩,就像石頭餅一樣。”

外園牆牆面的夯窩。受訪者供圖

如何在一片平地之下找到兩千多年前的夯牆?

考古人善於尋找遺存的蛛絲馬跡。有一次,曹龍在下雪後航拍,茫茫白雪中,有一處地方融得很快,土地裸露了出來,這意味着下面可能存在墓道。還有一次,他們看到一片綠色的麥田中,有一圈金黃的麥浪,“下面可能有城牆,麥子紮根扎不下去,熟得早。”

“我打鏟(鑽孔)就憑手感,拿鏟子打到啥土,就有啥感覺。”洛陽鏟在手中握了三四十年,汪照宏練就了一番絕活。他不用看土塊,光憑手感就能辨別地下有何物——有水分的夯土像橡皮泥,陶器或瓦片的聲音比較脆,有盜洞的土手感比較松等等。

但要探出被破壞嚴重的外園牆,對汪照宏來說,也很難。他翻開了田野考古日誌,上面記錄他曾鑽過的孔,密密麻麻。他已經不記得到底鑽過多少個孔,錯了,再鑽,找不到,再鑽。有時候,好不容易發現兩三米的夯土痕跡,又斷了,七拐八拐,斷斷續續。

“在地下找夯土本來就不容易,我們這是在夯土裏找夯土。”馬永嬴介紹,江村大墓位於白鹿原西端,這裏的地勢本來就不平,當時的人們爲了建陵園,將低處墊平,再建造夯牆。

考古工作者們參照之前漢陵的外園牆範圍,不斷嘗試。汪照宏和兩個鑽工不停地用洛陽鏟刺探地下,一個多月後,他們終於慢慢探出了一段牆基遺存。他再次發揮識土的功力,“土質比較純淨,結構緻密、較爲堅硬,這就是夯土的特徵。”

“發現夯牆的時候很高興,這是關鍵性證據!”馬永嬴雙手比畫着夯牆的寬度,難掩激動。這段夯牆把江村大墓與竇皇后陵圍在了一個長約1200米、寬約863米的陵園內,而這正是西漢的皇帝和皇后合葬使用的“同塋異穴”葬制,同一個大陵園體現的就是“同塋”。

這一關鍵性證據出現在2019年,經過反反覆覆的鑽探和驗證,直到2020年才確定下來。馬永嬴感慨:“霸陵的位置不是一天就能確定下來的。”

馬永嬴(右一)帶着工作人員在鳳凰嘴山腰上勘探。圖片來源:陝西省考古研究院

發掘“動物園”

刷子輕掃黃土,青灰色的陶棺露了出來。張婉婉戴着手套,小心翼翼地挪開棺蓋,一隻鳥的小腦袋出現了,像雞蛋大小,鳥骨側躺在陶棺裏。那一刻,她忘記了長時間彎腰的痠痛,覺得“驚喜又可愛”。

這個90後女生留着泡麪捲髮,畢業後入職西安市文物保護考古研究院。兩個月前,張婉婉來到漢陵考古隊,參與霸陵遺址的考古工作。

驚喜常常出現在張婉婉的手鏟之下。有一次,一顆芝麻殼大小的褐色種子藏在土塊中,被眼尖的她發現了。“別看它們小,這些都是我們還原古代人們生活歷史的證據之一。”欣喜之後,更多是惶恐,她擔心自己是不是遺漏了其他種子,有沒有破壞現場。

這些發現來自於薄太后南陵,那裏埋葬着漢文帝的母親。

除了發現的鳥骨,在其他外藏坑裏發現了金絲猴、丹頂鶴、陸龜等十幾種動物骨骸,之前還發掘過大熊貓頭骨和犀牛的骨骸。南陵西側的外藏坑還出土了有動物形象的金銀器,包括熊、狼、豹子等,具有典型草原文化風格。

“這些動物骨骸分佈很有規律,就好像進了動物園,西邊是獸區,東邊是鳥區。”陝西省考古研究院動物考古專家胡松梅研究員介紹,陪葬的珍禽異獸也顯示了墓主人高貴的身份,還反映了古人“事死如事生”的觀念。

南陵小型外藏坑出土動物骨骸。圖片來源:陝西省考古研究院

漢陵考古隊,也像是一個“動物園”。

考古隊有着自己獨特的“土法笑料”。如果仔細揣摩考古隊員的名字,馬永嬴、曹龍、朱晨露、朱連華、楊彥文等人的名字都與動物有關。曹龍笑着解釋:“馬啊羊啊豬啊,都圍着‘槽’喫飯。現在張婉婉來了,終於有了‘碗’,可以實行分餐制了。”

還有一個巧合。焦南峯是首任漢陵考古隊隊長,馬永嬴是第二任隊長,曹龍是副隊長,朱晨露是隊裏的青年骨幹。而他們都是陝西人,年齡剛好都相差11歲。

“這其實也象徵着我們考古隊的傳承。”朱晨露來到漢陵考古隊4年,這裏更像是他的另一個家。從起初的住工地板房,到住村民的房子,再到三個月前搬入的考古基地。不變的是,二十多位隊員像家人般地相處。

每天早上7點多,開門的師傅會用陝西話喊一句“開門了”,考古基地大門隨之打開。隊員們喫過早餐,8點準時到工地上幹活,中午再回來喫碗麪。下午6點,收工的隊員們會在院子裏打會兒乒乓球,然後聚在食堂,邊喫晚飯邊看考古類電視節目。

晚飯過後,是考古人難得的休閒時光。他們會三五成羣地外出散步,繞着江村大墓和南陵走一圈,消消食。再晚一些,馬永嬴會在會議室裏給大家放電影,從好萊塢大片放到國產喜劇。朱晨露偶爾會在院子裏吹笛子,靜謐的白鹿原上,飄蕩着悠揚的笛聲。

朱晨露在南陵外藏坑清理現場。受訪者供圖

“運氣好”

霸陵的發現,讓白鹿原變得熱鬧,也讓冷門的考古行業再次被關注。

考古結果公佈後,一撥又一撥的遊客來到“江村大墓”石碑處拍照,還有人扒着綠鐵絲網觀望考古現場。

平日裏與黃土、文物打交道的考古工作者,開始面對鏡頭,一遍又一遍介紹霸陵、講述發掘過程、強調文物保護的意義。說起這些,馬永嬴和曹龍如數家珍,他們記得尋找霸陵的每一個節點、每一份回憶、每一幀畫面。

張婉婉面對鏡頭時,先是緊張,再慢慢變得釋然。一天,朋友拿着採訪截圖調侃她像是“逃荒的”。這也應了考古圈內那句名言:遠看像討飯的,近看像撿破爛的,仔細一問,是考古(隊)勘探的。

選擇了這份工作,她似乎就與“美麗”告別,不能再穿好看的裙子,整天灰頭土臉地跑工地。晚上回到宿舍,鞋子襪子裏都能倒出一層黃土。張婉婉第一次在野外挖到人骨時,爲它取名“翠花”。但因爲害怕,他們都不敢把完整的“翠花”放在宿舍,只好分別保存。

辛苦之外,也有很多樂趣。在黃土高原上調研時,漫天黃沙吹來,戴着草帽的考古人,伴着西遊記的主題曲,開始搞怪擺拍;休息時,大家躺在草垛上談天說地;在深山老林裏,圍在一起看鬼片;爬上高高的山坡,眺望遠處的十里桃花……

張婉婉的滿足洋溢在臉上,她覺得自己剛畢業就能參與霸陵的發掘,十分幸運。同樣覺得自己運氣好的還有朱晨露,他在博士在讀期間就開始參與漢陵考古隊的工作。

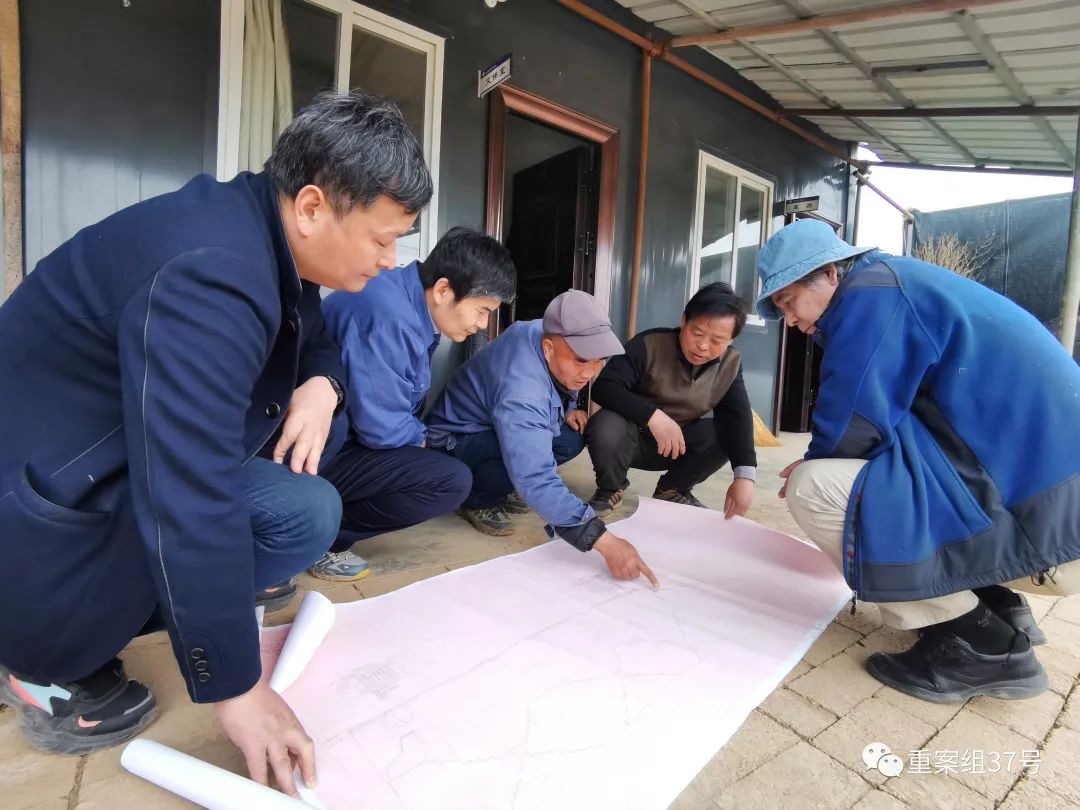

2020年10月,考古人員在研究江村大墓15號外藏坑發掘方案。受訪者供圖

四年前,朱晨露一來就住進了考古工地的板房裏。板房冬冷夏熱,冬天得蓋兩牀被子,能聽到屋外呼呼的風聲;夏天熱到衣服溼透,晚上還有板房熱脹冷縮的“咕嚕咕嚕”聲。

這個從小生活在考古遺址區的男孩,撿過陶片、瓦片和銅錢,長大後終於有機會去揭開它們的謎底。夜幕下,白鹿原頭,灞河東流;不遠處,就是長安的“萬家燈火”。朱晨露靜靜守着古墓,想起了白居易的那首詩,“燈火萬家城四畔,星河一道水中央。”

曹龍的家鄉在寶雞市鳳翔區,那是秦雍城遺址所在地。1994年,當別人還不知道考古爲何物時,他已經決定到西北大學讀考古專業。

三年後,曹龍的第一次實習在黃河邊上。他當時覺得自己運氣很差,因爲同學們都挖到了遺蹟,而他負責的探方什麼也沒挖到。老師安慰他,那片區域本來是個廣場,沒有房屋,“沒有挖到東西,也有意義。”

“好運”在二十多年後降臨。曹龍的碩士畢業論文研究的是西漢帝陵,而霸陵的發現算是彌補了其中的一些不足。“作爲這個項目的參與者,很有榮譽感,我也覺得運氣很好!”

考古也要看運氣。

當看到外藏坑那一排排陶俑時,馬永嬴感覺“像是中了頭彩”。那次屬於搶救性調查發掘,盜擾嚴重,他沒有抱太大的希望。當工作人員用手鏟清理最後一層黃土時,發現了陶俑的頭部,再拿小刷子掃去輕塵,看到一張笑臉。那一刻,現場工作人員的臉上也展露了笑容。

漢文帝霸陵不同於海昏侯墓發掘墓葬本體,得以出土大量的金子和精美文物。這與漢文帝的節儉有關,他要求霸陵陪葬“皆以瓦器,不得以金銀銅錫爲飾”。

對馬永嬴而言,這些陶俑是社會進步的象徵,陪葬陶俑代替了野蠻的人殉制度。“文物價值的判斷,不在於本身材質的好壞,而是包含的歷史文化信息。這些文物雖然看着很樸素,但也非常重要。”

馬永嬴(左一)和焦南峯(左二)在研究南陵1號外藏坑金銀器清理方案。圖片來源:陝西省考古研究院

未解之謎

從黑陶俑被盜到正式確定霸陵,二十年,倏忽而過。

關於霸陵的考古工作,其實早已開始。1966年、1975年,陝西省考古研究所王學理、吳鎮烽等對江村東、薄太后南陵的小型從葬坑進行了搶救發掘;上世紀八十年代,社科院考古所的劉慶柱和李毓芳,對西漢十一陵進行了系統的調查及測量工作,爲後續西漢帝陵考古奠定了良好的基礎。

2001年,不法分子在江村附近盜掘出黑陶俑。當時,焦南峯等人正在做咸陽原上的西漢帝陵的考古工作,隨後轉向霸陵。2006年,勘探發現江村大墓及其周邊外藏坑、石圍界等。由此,竇皇后陵與鳳凰嘴、江村大墓的關係進入考古工作者的學術視野,開啓了對文帝霸陵具體位置的討論。

大量關注和熱度,來了又去。

焦南峯幾乎不接受記者的採訪。但談到很多人認爲“霸陵的發現是因爲盜墓賊的盜掘”,他又忍不住提高音量回幾句:“霸陵被盜,只是加快了我們搶救性發掘的考古計劃。”

談起那些被盜的文物,焦南峯痛心不已。當年的盜墓賊並不知道地底下是霸陵,他們只是猜測竇皇后陵附近有東西可挖。“盜墓賊挖到了東西,不能叫‘發現’霸陵。我們考古學的‘發現’指的是:我看見了,發掘了,然後科學地解釋它。”

待媒體散去,馬永嬴又帶着考古隊繼續發掘、整理考古資料、協助地方政府編制保護規劃。他的辦公室牆上掛着一幅字畫,那是他大半輩子的寫照:“渭水橋邊春已渡,白鹿原上雨初晴。”

白鹿原考古基地內的石碑,是著名考古學家劉慶柱題寫的。馬永嬴說,這是他們工作的真實寫照,通過探尋大地,來補證歷史。受訪者供圖

再過四年,馬永嬴就要退休了。二十多年來,心中關於霸陵困惑終於解開,他喃喃自語:“以後不會再弄錯了。”

更多人關心的是霸陵未來。漢文帝主墓會不會繼續發掘?考古隊員們給出了否定的回答。

“考古不是尋寶,不能見一個挖一個,選擇發掘的都是研究所需。”焦南峯解釋,我國的文物政策關於古代帝王陵墓原則上不允許進行發掘。從文物保護的角度來說,目前很多技術還不夠完善,有些文物出土後,極容易被破壞。而對陵墓本身的破壞,是無法復原的。

“我們把這筆財富留給後人,等到技術成熟、他們的研究需要時,再繼續發掘。”馬永嬴坦言,現在需要做的是,好好保護這些陵墓和文物。他還希望,未來能在白鹿原上建一個遺址博物館,用於保護和展示霸陵、薄太后南陵的發掘成果,也讓更多人瞭解中華文化。

保護的力量確實在增強。在公佈霸陵的第二天,灞橋區公安部門就與考古隊召開了聯席會議,將設置警務室、安裝攝像頭、加強夜間巡邏等,加強田野文物的安保。村裏的文物安全巡邏員,也增加了巡邏的頻率和人數。

焦南峯又回到了書堆中,白天,他看書、查閱資料、複印有用的文獻;等到晚上10點,大家睡去,他纔開始梳理和寫作,直到凌晨兩三點。關於霸陵,他想知道的更多,霸陵的門闕和寢殿尚未確定、陵邑在哪裏、陪葬墓的數量和規模如何……

這位67歲的考古學家,研究秦漢陵墓40年,白髮早已爬上雙鬢,但他仍快樂得像個孩子。“考古是一份經常有成就感的工作。我們把西漢十一座帝陵都探了一遍,其中有9座是新發現的,這就是9次驚喜。”

白鹿原的夜,很寧靜,只有遠處的狗叫聲。考古基地的大門正對着薄太后南陵,月光下,封土的影子依稀可見。焦南峯書房的燈一直亮着,月亮悄悄爬到上空,照亮了院子裏的石碑,上面刻着著名考古學家劉慶柱題寫的四個大字:“叩坤補史”。

新京報記者 | 吳採倩