對騰訊音樂喜馬拉雅們,我們的認知還是膚淺了

歡迎關注“新浪科技”的微信訂閱號:techsina

文/Matthew Ball

來源/錦緞(ID:jinduan006)

音樂、視頻、電子遊戲,這些主流媒介都已誕生了數十載,我們對它們的存在早已司空見慣,以至幾乎遺忘這樣一個基本事實:媒介首先是一種技術。與此相反,我們慣於將技術僅僅視爲表達這些媒體的載體,而非其本身——比如說,Spotify其實是一項互聯網音樂流媒體服務,iTunes提供的是音樂下載服務,SiriusXM是衛星音樂廣播服務,而收音機是地面廣播技術。這類描述更注重傳播的方式,而忽略了“媒體”最經典的定義:存儲和傳遞信息或數據的載體。

以上論述似乎有些鑽牛角尖了,但所有過去和未來的媒體分類,都必須基於“媒體是一種科學技術”的認知。這是因爲:技術不僅僅是對內容形式進行分類的基礎,它也區分了不同的商業模式,並在一定程度上重塑了內容。

而正如我們所知,技術永遠處於不斷的迭代升級中。

技術變遷是如何持續重塑音樂發展的

音樂行業的發展軌跡,爲技術、商業模型和內容之間的相互作用提供了一個絕佳。以下面的三聯圖表爲例,它們分別覆蓋1950-2020年的70年間,2000-2020年的20年間,以及2018-2019年一年間發生的三個顯著的變化:

當平板黑膠唱片在1850年代開始流行起來時,它逐漸確立了78轉的行業標準。78轉(即唱片每分鐘轉78下)的10英寸唱片剛好可以錄製3分鐘,12英寸唱片則可以容納4分鐘。這一標準的確立意味着,在長達數世紀的多樣化發展之後,對於“一首曲子大概應該多長”的問題,音樂行業突然出現了所謂的統一標準。

這一標準隨着第一次消費者市場的媒介變更而被重塑了:1948年開始出現的45轉的乙烯基制唱片,通常長達3分鐘。由於乙烯基唱片有如下顯著優勢,唱片行業很快地擁抱了這一新的行業標準——首先,45轉的唱片比78轉的成本要低廉許多,尤其考慮到唱片機的高成本和免費廣播的逐漸普及;

其次,45轉唱片的成本優勢意味着這是唱片廠牌們將單曲發放到全美各地數以千計的廣播站最高效的方式。此外,RCA很快就琢磨出可堆疊版本的45轉唱片,這對於點唱機的製造商而言也是個重大加分項。

就這樣,45轉單曲的崛起不可避免地導向流行歌曲平均時長的減少——一首長度超過4分鐘的歌曲難以適配當時世界上最主流的音頻格式。

而隨着78轉和45轉唱片物理存儲和財務成本上的侷限被逐步攻破,更加靈活的卡帶和CD開始出現,在1959-1992年期間,音樂單曲的平均時長几乎增加了兩分鐘(或78%)。當然,大部分的歌曲時長仍處於3-4分鐘的標準區間內。在長達數十年的潛移默化下,整個西方市場似乎都已經形成了這樣的固有認知:一首現代歌曲的正常長度就應該在3分20秒到4分10秒之間。

從最膚淺的表層邏輯去推導,向數字媒體的遷徙理應進一步讓歌曲平均長度變長才對——畢竟,制約歌曲長度的物理桎梏已不復存在了。

然而,事實發展的趨勢與之恰恰相反——技術的發展也許打破了對音樂長度的桎梏,卻加強了商業模式對其的限制。

衆所周知,iTunes的出現推動了物理專輯和數字單曲之間的“解綁”。但通過這麼做,它實際上選擇性懲罰了特定類型的創作者:那些喜歡把多分部歌曲塞進同一張單曲中的歌手。

在1975年,Pink Floyd樂隊將一首長達26分鐘、共有九個部分組成的Shine on You Crazy分成兩張單曲單獨售賣的方式被視爲毫無問題;畢竟,九個部分共同構成一首完整的作品,而沒有消費者會希望只聽得到一半,因此總會兩張都購買。

但這種方式到了2005年就跑不通了,甚至可能會意味着喪失75%的收入——能分成九份來賣的東西,爲什麼要賣兩份的錢呢?對於消費者而言,如果只想聽Shine on You Crazy Diamond中某一首歌,誰又會願意因此把整張專輯都買下呢?

就這樣,市場激勵機制的變更,自然而然地驅使着新世紀的音樂創作者們將宏偉的樂章分割成更加獨立、更加短小的前奏、插曲和片段來分開售賣。

這種行業變化被一種新的、更具顛覆性質的技術所進一步加劇了:按需流媒體技術。其實,如果單純從技術的角度來看,iTunes無疑是顛覆性的,但它的商業模式並不是——iTunes的消費者本質上和1950-1960年代的唱片消費者一樣,所擁有和消費的是他們所購買的特定單曲的獨立拷貝。

而Spotify和Apple Music爲消費者提供的則是截然不同的一種產品,不僅僅是從技術層面,也是從商業模式層面——它們爲消費者提供了一種在線無限曲庫的收聽方式。

隨着科技的變革將消費者從原先分散的交易市場(某年某日購買某唱片)轉變爲持續性付費市場(持續地訂閱某項服務),音樂創作者的收入激勵模型也得到了再一次的重塑。

這也就是爲什麼,Spotify決定按消費者實際消費內容量來作爲支付創作者的基準。按需付費的模式好像很符合常理,但在音樂行業從來沒有成功實現過。因爲以往沒有途徑來追蹤唱片或CD被買回家後被重複消費了多少次,據此來進行收費就更是天方夜譚了。從另一方面來說,要求消費者爲他們已經在iTunes上購買的歌曲每一次同步而再掏錢也很不靠譜。

理論上,這種基於交互消費量的變現模式的確是更公平的。舉個例子來說,披頭士的Yesterday和Psy的江南Style在iTunes上都只賣1美元一首,可是前者可能在購買的十年內被重複播放了2000次,而後者可能在被購買後的第一個月被重複播放了30次,之後就再也沒有被播放過。隨着商業模式的不斷探索,創作激勵和內容也必須適應這些改變。

要支撐這種基於實際消費量的商業模型,Spotify和它的版權供應商必須解決的一大痛點在於如何定義消費量。而它們選擇的方式是流媒體的播放時長(以最少30秒有效播放時間爲單位)。然而,這種定義方式很難區分一段10分鐘的音頻、5分鐘的音頻和31秒的音頻之間的價值差異。

因此,隨着音樂行業的主要收入來源由CD銷售轉爲下載和在線流媒體,無數主流音樂人也開始無止境地縮短和切割他們的作品——如果你能賣出兩首長度兩分半的歌,幹嘛要去創作一首長達5分鐘的歌呢?

這些外界因素都很好地解釋了2019年的冠軍單曲——Lil Nas X的Old Town Road的驚人成功。該曲是Billboard歷史上盤踞榜首時長最久的單曲——連續霸榜長達19周。雖然這首歌的確很棒,但它的長度只有驚人的1分53秒——不到2019年平均單曲一半的時長。這意味着,同樣的4分鐘內,播放這首歌的收入是其他歌曲的兩倍,在基於播放次數的排行榜上也更有利。

Old Town Road絕非個例。直到2017年以前,Billboard的熱曲100榜單上從未有過超過2%的歌曲長度小於兩分半(在這之前的許多年裏甚至一首都沒有)。然後,在過去的三年,這一比例突然飆升到12%,每八首熱門單曲中就有一首短於兩分半。

值得注意的是,唱片公司同樣在鼓勵創作者們給他們的歌曲或專輯取更簡短的名字,以更有利於被檢索。當一首歌名超過5個單詞,無疑更容易被自動校正功能所誤判。類似地,智能設備的AI語音助手常常被使用者的口音所困擾,比如濃厚的愛爾蘭或德州口音。如果你的歌名比較難念出來,就意味着被正常播放的概率大大減少。

Old Town Road不是第一個技術重塑流行的例子。實際上,當代rap和R&B曲風能夠成爲主流曲風,就是拜技術所賜——不是觸達聽衆的方式,而是銷售的確認方式,讓Lil Nas X這樣的歌手得以登頂。

回溯到1990年代之前,黑人作曲家和黑人音樂愛好者在長達數十年的時間裏都在抱怨唱片行業遠遠低估了urban曲風的受歡迎程度。而自從Billboard採用了SoundScan(一種用計算機計算銷量的數據庫)之後,僅僅用了五週的時間,他們的理論便得以驗證。

直到1991年,Billboard排行榜都不是依據實際銷量或實際電臺播放次數來進行的,而是基於零售店的估計(往往是白人職員)和電臺DJ(往往也是白人)每週上報的暢銷數據。而根據《The Altanltic》的調研,這兩個羣體都有充分的理由對數據動手腳。

舉個例子,唱片廠商們會通過向電臺施壓的形式迫使DJ們播放他們人爲主推的“熱門”單曲,不接受這類潛規則的電臺將會在日後獲取新音源時遇到刁難。與此同時,廠商們也會對下游零售商施壓,零售商因此也會採取美化銷售數據的方式誘導消費者購買這些主推唱片。

自然而然地,在音樂行業一手遮天的唱片業巨頭們絲毫不覺得這種操縱市場行爲有什麼問題。

正因如此,當書籍和電影的分發模式都在被數字化積極改變的時候,六大唱片公司中沒有一家接入SoundScan數據庫。但所有這些不利因素,都沒能阻止絲毫不符合六大唱片公司主推風格的黑人歌手N.W.A的N***az4life在SoundScan上線後次月就登頂Billboard排行榜第二。這是說唱音樂歷史上取得的最佳成績——而且是在既沒有藉助廣播電臺宣傳,也沒有藉助MTV和巡演的前提之下取得的。

更諷刺的是,在沒有接入SoundScan的Billboard R&B子榜單上,這首歌在舊有的排行算法下只進入了次榜的第21位——這進一步彰顯了舊排名體系的荒謬:N***az4life是全國賣得第二好的專輯,在自己所在的細分類目中卻只能排到第21名。一週以後,它的排名又擠掉了R.E.M成功登頂,因爲數以萬計的消費者都湧入唱片行,爭相購買這一銷量“爆冷黑馬”。

在接下來的短短數年裏,R&B/hip hop風音樂又創造了三個業內前無古人的記錄——它見證了“從前十開外到最受歡迎細分Billboard類目”的急速攀升,登頂了全市場份額第一,並將這個第一名保持了最長的時間(這一趨勢持續至今)。

即使是偉大如披頭士,其毋庸置疑的成功,也多多少少藉助了技術變革的紅利。

1954年-1962年間,美國一共售出550萬晶體管收音機。到了1963年,晶體管收音機存量達到了1000萬臺,其中很大一部分,都是作爲聖誕禮物被送出去的。猜猜這一當時還屬新鮮物件的設備最吸引消費者的用途(或者用今天的互聯網術語來說,就是“殺手級應用”)是什麼?——就是收聽披頭士將於聖誕節後一天發售的單曲《I Want to Hold Your Hand》!

短短一個月內,這首歌就成爲披頭士的第一支Billboard冠軍單曲,並將樂隊一舉送上了《埃迪沙利文秀》,開啓了被後世稱之爲“披頭士狂熱”的浪潮。

時隔六十年回首,現代人很容易低估晶體管收音機這一老掉牙的古董對流行文化曾有過的貢獻,認爲它就像CD或8 track一樣,不屬於一項具有“顛覆性”的創新。但是,正如CBS在2014年曾寫道的,“晶體管收音機的發明和普及是點燃60年代文化浪潮的技術基礎,因爲它前所未有地將公共場景和私人場景的收聽環節打通了,這是此前和此後的聲音技術載體都沒能完成的”。

這一點不難理解——由於收音機可以隨身攜帶並公放,消費者可以使用它和朋友隨時隨地分享音樂,無論是在校園、沙灘還是任何地點。如果只想自己私下聽,你可以給它插上外接耳機,在大街上、課堂裏或者自家牀上獨享音樂的樂趣。很難想象有哪組藝術家的成功像披頭士樂隊一樣,在如此大的程度上借力了晶體管收音機這一載體。再好的營銷活動都無法達到這樣好的推廣效果——只有技術的推動才能做到。

音樂的西西弗斯之困

儘管音樂的發展史上,無數次展現了媒體技術的變革改變商業模式和內容模式的歷程;但很遺憾的是,音樂這一細分行業今時今日似乎成了一個時代的悲劇,在整個媒體行業中,似乎唯獨只有音樂沒有因技術創新而享受到經濟效益的擴大。

看看下面這張圖表吧。

它統計了錄製音樂行業過去七十年、歷經八種主流媒介(從CD到在線流媒體)的市場規模,結果顯而易見——隨着技術的變革,行業整體的蛋糕是在縮小的。

數十年來,音樂的種類在被不斷開發,新的樂器和音效在不斷被髮明,商業化模型也在持續迭代,可這都改變不了行業總產值縮小的事實。

更詭異的是,這期間,收聽的核心體驗(或者可以理解爲爲消費者創造的價值)也是在不斷提升的——磁帶的發明爲消費者提供了便攜性,CD的發明則帶來了音質的提升和歌曲與歌曲之間的可分離性,下載技術提供了海量庫存,而流媒體則提供了隨時隨地的無限收聽選擇...事實上,體驗維度的提升是如此顯著,以至於消費者完全願意反反覆覆地爲同一首歌付費,以在新的載體上再次收聽。即便是這樣,這依然是個沒有在增長的市場!

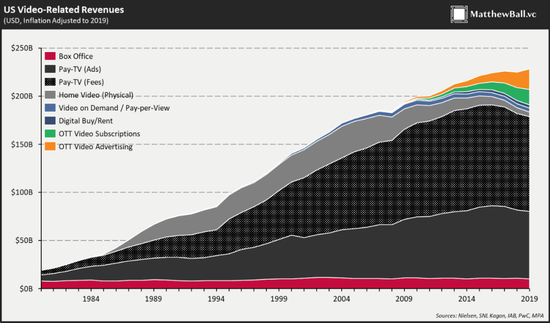

和音頻比起來,視頻的發展軌跡就截然不同了:從院線電影到衛星電視、從衛星電視到有線付費電視,衛星傳輸、光纖、互聯網這些技術載體的變遷,每一次都擴大了視頻內容的消費市場。Netflix漸漸地瓦解好萊塢建立起的電影秩序,並引發越來越普遍的有線電視棄用,可視頻領域的整體市場從未像今天一樣大。

這是因爲,OTT(over-the-top,指通過公共網絡向用戶提供內容分發業務,下同)視頻和以往每一次的視頻技術創新一樣,不僅僅是發掘了新的內容題材和創作者;而是從根本上改變了視頻的分發、創作乃至頂層商業模式,當然,也包括視頻的內容。

顯然,將影視內容的消費場景從院線觀影拓展到家庭,能夠顯著地擴大視頻內容的消費市場。最先達到這種效果的技術就是衛星廣播技術,它有很多顯而易見的優勢——其中最重要的就是廣泛的覆蓋範圍和近乎爲0的邊際成本。只需要一座信號塔,就可以覆蓋特定區域範圍的每一家用戶、每一個房間;無論是開拓新用戶,還是發送新內容,都不需要額外的成本。

這意味着廣播電視對用戶而言獲取方便,並且是免費的。這兩個特徵是造成美國衛星電視迅速普及市場的重要原因——1945年,每十個美國人中只有兩個知道衛星電視是什麼、如何操作;到了1950年,每十個美國人中就有一個擁有電視;短短12年後的1962年,電視的滲透率已經達到每十個美國人中只有一個沒有電視的水平了。

另一方面,衛星廣播也有它明顯的侷限性。舉例而言,廣播頻譜限制了電視頻道的供給。內容提供方無法針對客戶分層採取價格歧視策略,因爲每個觀衆要麼收到同質化的內容和服務,要麼就完全收不到。這一限制意味着,衛星電視時代的視頻內容行業無法通過滿足觀衆差異化的娛樂需求來直接變現,而是通過吸引觀衆注意力的形式,通過廣告來間接變現。

因此,這一時期行業競爭的核心不是提供最好的內容,而是觸達最廣泛的觀衆羣體。利基市場的發掘空間是沒有的,提供任何有可能潛在冒犯廣告主(唯一的收入來源)的內容也不可想象。廣播技術的分發形式,同時還意味着所有內容都是實時放送的。結果就是,所有的節目時長都得嚴格控制在準確的30或60分鐘,哪些時間段要留給廣告,一切都必須依循時間表嚴格進行。

有線電視克服了廣播電視的不少侷限性。在電視史上,區分客戶需求和區別定價頭一次有了可實現的路徑。

客戶A可能不想要有線電視服務,客戶B只需要基礎套餐,而客戶C可能願意購買更多的增值內容。這意味着電視業一種新的商業模式誕生了:直接向客戶收費。

有線電視持續不斷地擴充着同一時段可以觀看的內容。這樣的變化倒逼電視網更積極地服務有差異化需求的利基客戶,而不在集中戰略於擴大觀衆羣體。像ESPN(專注體育)、CNN、MTV(專注音樂內容)、BET和HBO(以大尺度和高規格製作聞名)這樣的有線頻道迅速崛起,促使越來越多的觀衆從免費衛星電視轉向付費的有線電視。

與此同時,電視的總觀看時間也增加了。雖然全美擁有電視的家庭滲透率在1961年到2010年已不再增長,但總消費小時數卻從每天5小時增加到了每天8.5小時。消費者固然不喜歡支付昂貴的有線電視月費賬單,但顯然這與他們從有線電視內容中獲得的樂趣不值一提。他們看得越來越多,交的錢也越來越多,視頻工業也就有了充足的資金去生產更多優質的內容——這是一個良性的循環。

另一方面,專有的有線電視頻道也讓鎖定目標觀衆變得更加容易,這讓電視的廣告端的收入蛋糕也變大了。與此同時,這也讓不以廣告爲變現方式的有線電視網可以更大程度地採取差異化競爭策略。HBO就沒有廣告。而且他們樂於拍攝大量以裸露和暴力爲賣點的頗具爭議的電視劇,是廣告主絕對不會想投放的題材。到了2010年,這樣的差異化戰略使得HBO成爲全美盈利能力最強的電視網。

當然,有線技術也滋生了新的侷限性。高昂的安裝入網費和月費意味着消費者必須付費才能享受服務。而有線電視網既沒有能力,也沒有資本去挨家挨戶地開拓新用戶;他們只能藉助居間中介性質的有線電視運營商來開展業務。

安裝有線電視的高成本和難度同樣產生了其他方面的影響。大多數消費者受不了入網(涉及到地下電纜的鋪設)的繁瑣過程,因此往往只會折騰一次,接受第二家有線電視運營商服務的動力很低。結果就是,每個家庭基本只會選擇一家的有線電視安裝。

除此之外,電纜鋪設高基建成本也使得市場天然形成先發優勢,往往一個地區只有一家網絡;後來者幾乎沒有任何可能追趕和複製先發者的成功路徑,只能錯開區域。這就造成了市場的競爭強度很低、供應商議價能力強的局面。這也導致了消費者沒有太多額外選擇權。如果消費者已經選定了自家的有線電視網是由康卡斯特、時代華納或者Charter、BrghtHouse、Verizon中的某家,就只能被動寄希望於它們與自己想收看的有線頻道開展合作。

有線技術限制了消費者主動選擇頻道的能力,因而也造成了供給上的錯位:消費者被網絡運營商綁定了許多打包出售的主要頻道,而不是自己真正想看的頻道,因而這些頻道必須互相競爭消費者的收看時間,而不是在獲取客戶階段就形成分層。

而數字視頻技術,再一次地把技術/商業模型/內容供需整一套邏輯打破了。今天,網絡要想觸達消費者不需要額外鋪設專門的基礎設施(互聯網的基礎設施是通用的,而有線電視需要專門鋪設),可以直接、單獨地面向不同的每一個消費者。這就意味着,針對性的額外增值是能更高效地提供的;內容是足夠碎片化和分散的;某些網絡的優勢(如Netflix)能夠與競爭者拉開很大的差距。

OTT流媒體分發形式也改變了內容本身。由於內容都在往線上化走,系列化的、長線敘事的作品逐漸佔據了主流。相比之下,情節推動性強、劇情豐富的劇集(如《絕命毒師》和《權力的遊戲》)處於劣勢,因爲觀衆如果沒有從頭開始看,就很難在劇情後期跟得上。這種類型的劇集固然質素優秀,但由於缺乏在劇情中段持續吸引新觀衆的能力,它們逐漸喪失競爭力。

除此之外,流媒體可以去廣告,這就打破了傳統電視放送每隔4-6分鐘就出現的廣告間歇對形式的限制;節目的長度變得很寬泛,敘事節奏也不必爲了考慮廣告暫停時間而額外進行設計(爲了吸引觀衆在廣告時間後回來而特意在第幾分鐘設下伏筆)。

當然,並非所有改變都是好的改變。更側重於連載的敘事方式,導致劇集越來越拖沓和冗長。要知道,以前的喜劇將每集時長限定在22分鐘,不僅意味着不得不砍掉某些好的創意,也意味着沒那麼好的段子和敘事冗餘被避免。理論上,將觀衆留在沙發前觀看無廣告、自動連播的流媒體,要比以往讓觀衆收看塞滿廣告的電視劇集要簡單多了;

甚至連Netflix的副總裁Ted Sarandos都承認過,流媒體分發使得一些劇情並沒有那麼有吸引力的內容在新的競爭環境下留了下來。他本人曾承認是HBO的明星劇集《繼承之戰》的忠實粉絲,但也同時承認,“要是我稍微沒有那麼喜歡它,我可能早就棄劇了;每隔一週守着電視才能追一集的體驗着實太糟糕。”

相似的邏輯,Netflix曾聲稱它高留存率和高定價權源自於用戶總觀看時間。這解釋了爲什麼媒體網絡從根本上就有動機從劇集長度上做手腳、榨出更多的時間價值。當然了,所有媒體網絡都希望劇集的生命週期越長越好。另一方面,製作這些流媒體內容的製片廠們往往以成本加成的形式報價,獲得製作報酬;這使得他們同樣天然有動力去講劇集長度拉長。

最後:關於流媒體最重要的創新,不在於它改變了付費訂閱的邏輯或對內容的影響,而在於創造新的內容格式——目前,全美最受歡迎的視頻服務來自Youtube,一個幾乎完完全全由UGC內容構成的網絡平臺;而互聯網直播平臺Twitch提供的娛樂小時數,已經比25家傳統付費電視網更多;還有短視頻應用TikTok,儘管它的收入並不公開,但顯然不是一個小數。

加總起來,UGC視頻服務在2019年保守估計創造了超過100億美金的收入,自2010年以來的年化增速超過25%。這樣的經濟模型無疑比以往的廣播、有線或數字電視都更令人振奮。

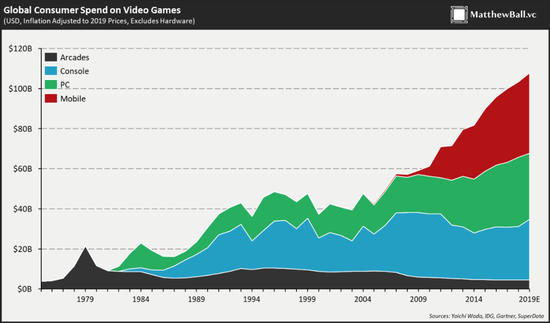

除了視頻流媒體以外,電子遊戲是另一個發展境遇和音頻天差地別的行業。在這一領域,我們觀察到了行業持續性的增長。且這一增長是良性的:每一次新技術的發展都推動了全新的細分領域市場爆發,而就像地質的不同層級一樣,每一次新技術的誕生都催生了新的市場,對原有的市場並不構成侵蝕或者替代。

(圖:1975-2019年全球遊戲總開支;紅、綠、藍、黑色分別對應移動遊戲、PC遊戲、主機遊戲和街機)

一開始,電子遊戲是以街機的形式開始發展的。這些機器造價高昂、單臺成本高達2000美元(2019年則大概是6000美元),而且每臺機器只對應提供單一一款遊戲。因此,只有運營遊戲廳的人才負擔得起如此高昂的成本,電子遊戲完全無法實現對家用市場的滲透。

也正是因爲這樣的高門檻,它的受衆被鎖定在真正的遊戲硬核愛好者羣體——這些人願意大費周章地離開舒適的家,大老遠來到店裏排隊,就爲了玩上一會遊戲。由於消費者必須共享機器,因此遊戲的設計必須短小而精簡,而且不提供存檔。同時,這樣的變現模式導致生產者只能聚焦消費者的單次使用付費模式(這是技術會制約和影響內容和商業模型的又一例證)。

1980年代,消費級遊戲硬件的誕生,爲遊戲產業帶來了一次劇變——突然之間,遊戲的場景不再侷限於遊戲廳,玩家可以在家裏享受單機遊戲的樂趣,而且可以消費更多的品類了。更重要的是,家用遊戲機向玩家提供了“存檔”的功能。

一方面,這意味着遊戲創作者可以去嘗試劇情更豐富、更具有故事性的遊戲內容;另一方面,這意味着玩家可以在購買後無限次地重溫遊戲內容。這一技術變革,將遊戲玩家受衆羣體大大地擴大了,不僅降低了遊戲消費的門檻,也給遊戲內容創作的多樣性提供了基礎。

網絡遊戲的誕生,又進一步給行業提供了更多的可能性——玩家們可以在網上實時登入同一款網遊,在遊戲中進行互動和社交,而不是一起擠在客廳沙發裏搶奪屏幕和遊戲手柄。由此,遊戲內容的敘事可能性也被進一步地打開了,開發商既可以無限地持續拓展遊戲內容——看看‘EVE‘和‘魔獸世界’吧,即使玩家登出了遊戲,遊戲也始終在線,這兩款遊戲都即將迎來它們的第三個10年了。

移動端的在線遊戲則在觸屏交互層面爲玩家和遊戲設計者提供了更多的可能性,更別說基於AR技術的Pokémon Go,把整個真實世界也加入到了遊戲的場景中。

在過去的20多年中,遊戲的變現模式也隨之發生了顯著而多元的進化——從實物遊戲帶銷售到可下載內容,從月訂閱模式到季卡,再到玩家爲得到額外的生命值、裝備等進行的遊戲內付費交易......在這之中,更令人震驚的是這樣一個事實:當今世界上最賺錢、最具價值的遊戲都是不向玩家收費的“免費遊戲”;事實上,它們從本質上來說甚至已經不再歸屬於傳統意義上的“遊戲”。

就拿Roblox來舉例吧,它在7月份突破了1.64億玩家,並且創造了超過30億遊戲時長。然而,Roblox開發商本質上並不直接生產遊戲,而是爲玩家提供了一個低門檻、無需學習編寫代碼就能創作遊戲的平臺;使得平臺上的玩家(多數都是小孩子)能夠很輕鬆地創作、分享自己製作的遊戲,並且從中變現。

Roblox之所以能取得這樣的成就,是因爲它們將遊戲的創作過程以圖標素材化了,而不是學習成本較高的編程語言。這一轉變其實有點類似於1990年代微軟從DOS轉向Windows的過程,或者2000年代智能手機範式從黑莓轉向iPhone的過程——將複雜的、專業化的計算平臺簡化成普通消費者人人都能上手的東西。

Roblox對遊戲創作的創新產生了深遠的影響:在Roblos Studio中,已經誕生了超過5000萬款遊戲,其中有超過5000款積累了超過100萬次遊玩紀錄,頭部的20款遊戲甚至超過10億次。一款名爲Adopt Me的Roblox頭部遊戲在4月時在線玩家數突破了160萬人。

據Roblox的統計,平臺上已經有超過200萬遊戲開發者,其中34.5萬開發者已經成功在平臺實現創收。在2020年3月到8月期間,年僅20歲的Anne Shoemaker就在Roblox上賺到 了50萬美元。現在,她僱傭了一個14人的團隊。在2020年,Roblox預期平臺開發者將獲得超過2.5億美元的淨收入,且這些收入並不一定是來自於他們開發的遊戲,而是平臺上其他的虛擬道具,譬如一棵樹、一個3D模型之類的。毋庸置疑,這確實開拓了“遊戲”的新定義。

目光放長遠...

此前文中出現的圖表和歷史覆盤,無疑都描繪出了音頻行業相對其他媒體令人沮喪不已的困境——所有新技術的變革,對於這個行業而言彷彿都如同壓迫西西弗斯的巨石,始終壓制着行業規模的向上發展。

這樣的發展規律或許從音頻技術本身的低門檻就註定了。我們可以從早期音頻技術遠遠超出視頻、電子遊戲的發展規律感知到這點,或者,通俗點說,錄製音樂的創作門檻比拍電影或製作遊戲要低多了。

你甚至都可以說:音頻創作甚至比文本創作還要簡單。儘管印刷行業比音頻行業早出現和發展了數個世紀,印刷文本的生產和分發門檻時至今日仍然很高,且無法被線上實時分發。相對印刷文本,音頻不僅更容易創作(你只要會說話就行了!),而且廣播技術意味着無論音頻內容是預錄製的、還是實時放送的,都可以在近乎0邊際成本的條件下觸達每個美國家庭。

音頻技術的“簡單”,使得它的發展超前於其他媒體類別的發展,卻也限制了它的增長。通常說來,那些更容易爲技術變更所改變的媒介會比其他發展得更快。我們從覆盤技術對內容多樣性、觸達方式和變現模式中總結了這一規律。

在過去的數十年中,音樂從風格類型方面發生了各種進化。但在內容的角度,跟遊戲、影視不同,音樂本身並未發展、延伸出什麼真正意義上創新的東西。儘管在當下,音樂的生產和分發超越歷史上的任何時期,但橫向比較下,音頻遠遜色於其他媒體類別(甚至是更爲傳統的文本)的發展。

與此同時,儘管消費音樂的門檻變得更低了,但音樂並沒有比60年前擁有和觸達更多的受衆羣體。在21世紀初,錄製音樂行業發展出了一種新的商業模式——訂閱制,但實際上早在2001年,這種商業模式就被XM Radio嘗試過了。自2000年代中期開始,互聯網的發展使得Vlog和文字博客創作、分發和觸達受衆的難度相對歌曲大大降低;而到了現在,由於有iOS和Roblox的存在,小遊戲的創作和分發門檻也大大降低了。

我在上面所羅列的這些事實都是爲了說明一點:音頻的發展同樣也是受到了技術的推動的。只不過,技術推動在這個行業的變化體現在更長的時間維度上,受衆規模也受到更大的限制。從這種角度上說,常見的認爲音樂、視頻和電子遊戲都是在1970-1980年代爆發的歷史觀點很可能沒多大道理。

畢竟,音樂行業的發展和變化比電子遊戲領先了一個世紀,但是發展進化的速度卻更慢。除此之外,在分析音頻這個行業的時候,物理媒介的變遷,相比觸達聽衆的方式而言,並沒有像其他行業裏那麼重要;而在其他媒體行業中,這兩者是不需要特意進行區分的。

(圖:一個世紀以來音樂音頻市場規模,按照不同變現模式區分顏色)

過去40年來,音頻行業的發展故事固然令人沮喪無比;但如果我們將時間線拉長到100年的維度,事情看起來就不一樣了。在整個20世紀到21世紀初,媒介、創作格式和商業變現模式的創新在音頻行業層出不窮。從1927年電臺廣播興起開始,到1950年代的晶體管收音機,再到後來的衛星廣播、電子商店、Spotify流媒體...現如今,整個音樂音頻行業的規模比一個世紀前大40倍,比半個世紀前大兩倍,比1994至今則大了30%。

而正如聲音經濟在20世紀需要更廣闊的傳播方式一樣,在21世紀,它同樣需要輻射更大的受衆。雖然音頻行業是內容媒體中最早被互聯網所顛覆的,但它同時也是線上化程度最低的,無論從消費時長還是從創收規模來看,結果都是如此。傳統的電臺廣播迄今爲止仍佔據着40%左右的音頻行業收入(去除和現場演出相關的收入)和收聽時間,這和1930年代相比甚至沒有多大變化。

這實際上是個大好消息。因爲這意味着:行業收入和消費時長的重新分配,會激勵大批新的內容創作者、製作公司和分發商,並自然而言的影響產生新的商業模式。舉例來說,電臺廣播爲每次播放支付固定的費用,無論每次聽節目的聽衆有多少,支付給上游的這一費用都沒有變化;且只有歌曲的創作者纔有權分成,演奏者卻不行。流媒體的收入分配與之截然不同,無論是演奏者還是創作者都能獲益。另外,流媒體平臺會將收入的固定比例支付出去,這意味着音樂家和平臺的收益是線性綁定的。

更重要的一點是,科技進步對音樂類型本身的重塑也比以往任何時期都要快了。音頻行業收入模型、內容和觸達方式的多樣化都是前所未有的。這是非常良性的發展,而且這個行業還有許多可以進一步期待的地方。