秦朔:拒絕封閉

秦朔 | 文

【秦老師親自講述,歡迎收聽音頻版】

2020年初新冠肺炎疫情暴發後,就沒出過國門。一晃兩年多。一些去過的城市在記憶中越來越遠,如消費電子展的舉辦地拉斯維加斯,移動通信大會的舉辦地巴塞羅那,巴菲特年會的舉辦地奧馬哈。

世界似乎在變小,從國外到國內,到市內,甚至一個小區之內。

根據中國旅遊研究院報告,2019年中國出境遊有1.55億人次,2020年只有2033萬人次。根據文旅部《2021年度全國旅行社統計調查報告》,2021年出入境旅遊接近停滯,全國旅行社組織的出境旅遊僅9400人次,而2019年爲6288萬人次。

在“悶死病毒”的同時,有的行業也奄奄一息。

好在這種收縮隔斷正在反轉,整個社會經濟運行開始常態化。

何謂常態?常態就如空氣流通和水的流動,天經地義。流水不腐,戶樞不蠹。而狹小、封閉、缺乏交流的環境,不僅傷害心情,還會扭曲視野,造成所謂“回聲室效應”,即相近聲音的不斷重複,令身處其中者以爲這就是世界的全部,一旦聽到什麼不同的聲音就儘可能否定,思維逐漸僵化、極化、零和化。

人究竟是羣的動物,是離不開連接的存在。東京奧運會延後一年,還是“激情聚會”了,北京冬奧會的口號就是“一起向未來”,再過4個多月,卡塔爾世界盃足球賽也將上演。

世界經濟更是你中有我我中有你。儘管“慢球化”(slowbalisation)、碎片化、分化、裂化等陰影出現,但普遍聯繫與分工深化仍是基本盤,分化再嚴重也難以一刀兩斷。例如,即使在俄烏開戰、地緣經濟分裂風險急劇上升的情況下,俄羅斯的天然氣依然通過烏克蘭的陸上輸氣管道輸往歐洲。根據雙方2019年底達成的協議,將確保俄羅斯天然氣在未來5年內通過烏克蘭境內管道過境,烏方由此將獲得70多億美元。

對中國來說,開放是基本國策和鮮明標記。拆牆而不築牆、開放而不隔絕、融合而不脫鉤,是面對百年變局的戰略選擇。只要堅持開放,並不斷推動全方位、高水平、制度型開放,發展就不會停頓。

前蘇聯“一五”計劃的啓示

說到開放,最近在看前蘇聯第一個五年計劃(1928年至1932年)的一些材料時,頗有所感。

最強的感受是,工業化是自強之道,但也離不開對外合作。

蘇聯“一五”計劃的背景是,作爲第一個社會主義國家,斯大林提出發展重工業才能增強經濟的獨立自主,從輸入機器設備的國家變成生產機器設備的國家,而不是成爲資本主義世界的經濟附庸。1928年蘇聯的工業產值不到德國的一半和美國的1/8,全國99%的耕種要靠畜力和人力完成。斯大林認爲,這種條件不可能保衛蘇維埃政權。他還充分意識到先進技術的重要性,提出了“技術決定一切”的口號。

1929年美國爆發經濟危機,蘇聯抓住西方急需向外輸出商品的機會,大量引進國外的技術與設備,最多時進口了全世界機器設備出口量的一半。

蘇聯最大的鋼鐵廠、後來被稱爲“戰鬥民族的鋼鐵心臟”的馬鋼(馬格尼託哥爾斯克鋼鐵聯合企業),1929年破土動工,是美國諮詢公司Arthur G. McKee & Company以美鋼的格里工廠爲模型,規劃設計與建設監理的,直接參與建設的就有250名美國人。蘇聯另外兩大鋼鐵廠庫茲涅茨鋼鐵廠、札波羅熱鋼鐵廠也是美國援建的。

蘇聯最大的水電站第聶伯河水電站,引進美國技術設備,僱用美國技術專家,1933年建成。

高爾基汽車廠,1930年代初由福特汽車公司援建。

斯大林格勒拖拉機廠,整套設備在美國由80家左右的廠商生產,再拆運到蘇聯。參加該廠組裝的有570多名美國人和50名德國人。

哈爾科夫拖拉機廠,設備由德國和美國製造,建設總工程師由美國人擔任。

蘇聯“一五”計劃期間的幾乎所有骨幹企業,都利用了國外的先進技術。1929年10月蘇聯批准的70多個有關外國技術援助和技術諮詢的協議,美國佔55個。由於蘇聯有巨大需求,而美國正是大蕭條,蘇聯“一五”計劃前後,有10萬美國技術工人和工程師申請移居蘇聯。

斯大林後來曾說,蘇聯約有2/3的大型企業是在美國的幫助或技術援助下建成的,其餘1/3是在德國、法國、英國、瑞典、意大利、捷克、丹麥、芬蘭和日本的幫助或技術援助下建成的。

超越意識形態分野的經濟合作,極大地推動了蘇聯的工業化。“二五”計劃(1933年至1937年)結束時,蘇聯的工業產值躍居世界第二。

在工業化取得巨大成功的同時,蘇聯也有不少教訓。不少教訓都是把自己人當成了“敵人”所致。

最大的教訓是在農業全盤集體化、採取糧食徵集制的過程中,強制搞集體農莊,強迫實行住宅、小牲畜和家禽的國有化,強制向農民以低價大量徵收小麥、玉米等糧食,剝奪和消滅富農,流放不願低價賣糧的農民,嚴重影響了農業生產力,導致最重要的產糧區烏克蘭出現了大饑荒,數百萬人餓死。1930年烏克蘭糧食總產量爲2290萬噸,1931年跌到1760萬噸,1932年更跌到1280萬噸,而政府的徵購指標仍高達770萬噸。烏方一項統計顯示,從1932年冬到下一個收穫季節,一個五口之家的農戶家中僅存糧80公斤。

另一教訓是蘇聯國家政治保衛總局釀成的“沙赫特案件”和對科學界的清洗。

沙赫特是蘇聯最重要的煤炭工業基地頓巴斯的一個礦區。1928年3月,蘇聯政保機關宣佈在這裏破獲了一起“破壞工業生產”的“反革命陰謀”,一批工程師被指控與舊礦主、流亡在外的白色分子和西方帝國主義分子一起,專門執行破壞煤礦的任務。儘管證據只是幾封國外發給工程師的普通信件,沒有一點破壞的跡象,但被政保機關解讀成“信中有工程師才能破譯的密碼”,包含着“破壞指示”。

最後,政保機關靠着幾起機器損害、工人酗酒和勞動組織不當引起的事故,製造出一個由華沙、柏林、巴黎等地組織的“蓄謀已久的國際陰謀”。“沙赫特分子約有300名”,最後50名專家被捕,11人被判死刑。此後的大清洗中,蘇聯科學院成爲重災區,被認爲是“進行反對蘇維埃政權的反革命中心”。後來查明,“沙赫特案件”及類似“反革命破壞案件”,全都是假案。

回看這段歷史,前蘇聯工業化的成功離不開對外開放與合作,而農業方面的強制國有化和科技方面的“製造假想敵”,則教訓慘痛,代價巨大。烏克蘭大饑荒的影響一直延續至今。年輕的蘇維埃政權需要一定的政治警惕,但杯弓蛇影,動輒得咎,自我纏鬥,則是一場自我戕害,且註定無法贏得人心。

別把“脫鉤”太當回事

當今世界依然存在社會制度和意識形態分野,但“二戰”後奠定的國際秩序和經濟全球化浪潮,最終讓開放與合作成爲主流。儘管近年來“脫鉤”聲浪不絕於耳,新冷戰陰霾若隱若現,但透過現象看本質,對抗與割裂不是出路,也難成大的氣候。

放任“脫鉤”,一定會給全球經濟帶來負面影響。國際貨幣基金組織研究指出,僅貿易政策的不確定性就導致2019年全球GDP下降了近1%。烏克蘭戰爭爆發後,已有約30個國家限制了糧食、能源和其他重要大宗商品的貿易。假如世界經濟分裂爲擁有不同貿易和技術標準、支付體系和儲備貨幣的地緣政治集團,僅技術分裂就可能導致許多國家的GDP損失5%。

但並不是任何對於全球化的調整都是“脫鉤”。國際貨幣基金組織指出,歐盟、亞洲和北美跨境供應鏈在本區域內自給率的提高,近年來呈明顯上升趨勢,但這不一定會重創生活水平,因爲洲級規模的各個市場也足以維持繁榮。“在某些情況下,區域層面將實現比全球層面更深入的一體化。”

所以我們要警惕單邊主義、保護主義的抬頭,也要客觀看到,一些經濟體對供應鏈安全和供應鏈近岸化、在岸化、友岸化(friend-shoring)的要求,有其內在合理性;未來一部分外商投資的形式也可能更加追求靈活化、輕型化,如更多采用合約製造、服務外包、訂單驅動、特許經營、管理合約、專利轉讓等方式,而不是採用重資產和一體化投資模式。這樣的調整並不是消除合作,只是合作模式發生了變化。

一談到“脫鉤”,很多人想到的就是中美脫鉤。如果看到中美貿易額還在增長,2021年更大增了28.7%,就會發現中美在很多領域的掛鉤正繼續延伸。在電子電氣設備、玩具文具體育用品、機械鍋爐設備、傢俱及家居用品等領域,中國對美有很大順差。在油料籽和穀物、半導體和零件、油氣礦石等領域,美國對中國有相當優勢。雙方是一種互補性關係。

芯片領域是美國對中國製裁的高發地。這裏是不是已經“脫鉤”了呢?

首先,制裁確實限制了中國芯片業獲得先進製程工藝的機會,但同時也激發了“中國芯”的內生性發展。在中低端芯片市場,中國企業的份額一直增長。2021年中國芯片製造和設計企業總銷售額達到1萬億元,創歷史新高。今年前4個月,芯片進口量同比減少240億枚,原因之一就是自給率的提高。

其次,美國芯片企業在中國的銷售額不斷增長。2021年美股排名前20大的半導體公司,在中國市場增速居前的是英偉達(同比+83.0%)、AMD(+75.9%)、拉姆研究(+66.6%)、高通(+60.8%)、邁威爾科技(+55.3%)。高通、邁威爾科技、恩智浦、拉姆研究、應用材料公司在中國大陸的銷售額,佔其全球銷售額的2/3到1/3。(數據來源:愛集微)

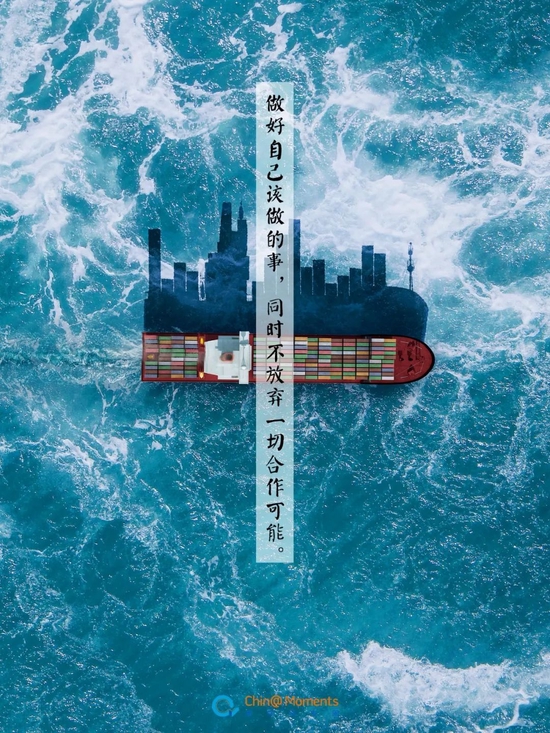

總結一下,美國政府在一些關鍵行業、關鍵環節對中國企業的限制,能夠拖慢中國在產業最前端追趕的步伐,但改變不了中國終將崛起的命運,也改變不了美國企業分享中國大市場的現實。我們對自己有信心,就不會太把“脫鉤”當回事。做好自己該做的事,同時不放棄一切合作可能,這最重要。

別人越想“脫鉤”,我們越要努力“反脫鉤”

不久前結束的上海市第十二次黨代會提出,開放是上海的最大優勢,上海今後五年最集中的目標是“加快建設具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市”。復旦大學校長金力在接受《解放日報》採訪時說,開放才能孕育創新,包容才能造就創新,上海就是上海,別人越想“脫鉤”,我們越要努力“反脫鉤”。

金力說,“反脫鉤”不只是政府的事情,也是城市的事情、民間的事情、企業的事情、大學的事情,“所以我們一直把國際合作放在很重要的位置,國際交流、學生交換,節奏不減,努力往前”。他還強調要“以才引才”,創造條件讓頂尖人才變成具有吸附力的“節點”,這樣對外引進的就不只是一個人,而可能是一片森林。

說到人才的重要性,“兩彈一星”人才是非常典型的例子。1999年新中國成立50週年前夕,隆重表彰了爲研製“兩彈一星”作出突出貢獻的23位科技專家。這23位專家中的21位都是“海歸”。其中在中國運載火箭技術研究院工作過的6位元勳:錢學森、孫家棟、屠守鍔、任新民、黃緯祿、姚桐斌,均在海外留過學。

從21位“海歸”的原留學國看,美國有10位,英國有4位,德國和前蘇聯各有2位,法國有1位。從回國時間看,50年代有12人,新中國成立前有9人。

“兩彈一星”是中國自己努力的成果,其中擔當大任的關鍵專家都曾在海外汲取營養。他們回來後又培育了人才,造就了人才梯隊、人才森林。

改革開放後,鄧小平說“我贊成留學生數量增大,要成千成萬地派,不是隻派十個八個”,派出留學生“要千方百計加快步伐,路子要越走越寬”。

2008年從普林斯頓大學講席教授任上歸國的施一公最近說,他1990年飛往美國讀博到2008年辭去終身教授職位回到中國,這段旅程在中國的400萬留學生中很有代表性。“到目前爲止,已有600多萬中國大陸學生有機會去西方學習,這可能是人類歷史上最大的留學潮”,已經有400多萬留學生在完成學業後回到中國。

施一公說:“我們正在中國的每一個角落爲創新做出貢獻。以製藥業爲例。從1984年到2008年的25年間,中國總共只批准了本土公司研發的5種一類創新藥。而2009-2020年,在很大程度上得益於海歸們在政府支持下的研究創新,12年間就有70多種一類創新藥獲批。更妙的是,中國開始爲世界開發和提供同類最佳的藥物。創新已在中國生根發芽。這是教育、交流與合作的勝利。”

大量海歸是中國開放的產物,他們也是中國創新的重要土壤。

最近是畢業季,很多專家學者都應邀在畢業典禮上講話。在清華大學生命科學學院2022年畢業典禮上,王志珍院士希望清華畢業生都應該是擁有民族使命感和時代使命感的年青人,同時也成爲實現“人類命運共同體”的積極實踐者。

她講了一個新中國的學術界加入國際學術組織,參與“人類科學共同體”的故事。

1975年5月,中國生物化學學會CSB從中國生理學會獨立出來,後改名爲中國生物化學與分子生物學學會CSBMB。王應睞爲第一任理事長,鄒承魯和曹天欽爲副理事長。當年夏天,王應睞和鄒承魯到多倫多參加第11屆IUB (國際生物化學聯合會)大會,除學術交流外還承擔了國家下達的一項任務,就是解決CSB加入IUB的問題。上世紀50年代,CSB已是IUB會員,後來由於對臺灣生化學會的加入表示抗議而退出了IUB,這次國家要求在一箇中國的前提下恢復會籍。

王應睞和鄒承魯與當時IUB的祕書長Whelan博士、司庫Slater博士以及臺灣的蘇仲卿、羅同璧教授多次磋商,最後達成了後來被稱爲的“多倫多共識”,也就是在一箇中國的前提下,中國可以有兩個團體會員,一個是中國生化學會,一個是中國臺北生化學會。“這樣妥善地解決了我們恢復會籍的問題,而且使海峽兩岸的生化學家可同時參加IUB的活動,這個做法爲中國其他許多學術團體陸續參加國際科學聯合會(ICSU)所屬的相應國際學會所採用,給海峽兩岸的科學家越過政治障礙共同參加國際學術活動創造了條件,加強了海峽兩岸科學家之間的瞭解和合作,爲增強兩岸關係注入新的內容。”

王志珍院士說:“這裏我要告訴大家的是,Whelan博士是鄒先生(鄒承魯)在伯明翰大學的同學,Slater博士是鄒先生在劍橋一個Lab(實驗室)的師兄,顯然,學生時代建立的國際學生之間的友誼成爲了在30年後解決複雜的、涉及不同意識形態的國際科學事務的潤滑劑和助推劑。個人之間的瞭解、友誼和信任很重要,往往可以促進對一件事物的判斷和解決。民間外交在某些場合甚至可以起到政府外交所不容易起到的積極作用。”

金力、施一公、王志珍這三位院士的話,對於我們在當前複雜多變的世界形勢和科技發展中,保持開放心態,努力促進合作,提供了建設性的方向。

讓開放更上一層樓

中國的對外開放已經走過了40多年,開放不僅讓中國搭上了全球化這班高速列車,也極大地促進了改革和人民的全面發展。信息革命更讓國人瞭解了世界。

中國社科院世界經濟與政治研究所和虹橋國際經濟論壇研究中心聯合編著的《世界開放報告2021》指出,2008年國際金融危機後,全球約8成經濟體擴大開放,但世界整體開放水平呈現震盪縮小的勢頭,開放指數從2008年的0.779降至2019年的0.748。其中,北美地區是唯一一個縮小開放的區域。美國的開放指數排名從2008年的第1位下降至2019年的第22位,中國的開放指數則從2008年的62名上升至2019年的40名。

今天,經濟全球化本身也呈現出了很多新特點,如數字全球化、服務全球化、創新全球化,經貿規則的數字化、綠色化和後邊境化。我們唯有以主動開放應對“脫鉤”,主動對標最高標準的國際經貿規則,積極推動制度型開放,才能讓開放更上一層樓,更加不可逆,更加可預期。

與商品型開放、要素型開放有所不同,制度型開放本身就是改革,與改革合而爲一。

制度型開放是中性開放,不偏向於某一種行爲,讓市場在跨境資源配置中發揮決定性作用。所謂中性,包括進口和出口中性,出口還是進口重要,讓市場來決定;包括吸收外資和對外投資中性,要相信企業能做出正確選擇;包括對內資和外資企業保持中性,共同競爭,公平競爭。

制度型開放是改革的深水區和“硬骨頭”。難點主要是國企規則、產業政策和補貼規則、數字貿易規則、勞工規則、競爭中性規則、知識產權、市場經濟導向等規則。國家發改委對外經濟研究所所長葉輔靖指出,在這些方面,我國現行規則與高標準國際經貿規則有較大差異,差異中有的涉及我國制度紅線或底線,有的是我國趕超發達經濟體的重要抓手,有的事關國家安全,因此,改革起來難度很大,非常不容易突破。

比如國有企業規則。我們與國際規則就有四大差異,一是界定範圍;二是國有企業的商業活動必須遵從商業考慮原則;三是限制非商業援助原則;四是要遵守透明度要求。

再如補貼規則。我國與國際規則也有巨大差異,主要是在專項補貼上。

又如市場準入。在對外開放中設置安全屏障完全合理,但如果有些行業的安全定義不夠明確,指向不夠精準,範圍泛化,國家安全與商業安全未作有效區分,就會導致有些領域的開放因爲對安全風險的擔憂踟躕不前。

中國的對外開放以及與國際經貿規則的對接,開放什麼、開放到什麼程度、開放的節奏和先後順序,是自主的選擇。但在涉及雙邊、多邊利益以及共同遊戲規則上,許多高水平國際經貿規則經歷了長期實踐檢驗,已成爲國際通行規則,中國要繼續融入國際社會主流,併成爲開放的帶動者,必須接受這些規則,並在具體實踐中加以遵循。

在全球風險與不確定性加劇的時代,如果我們能以文明互鑑、合作共贏的心態和制度型開放的新舉措,降低投資者的風險認知,對沖不確定性的發生,中國在開放和創新之路上越走越寬,越走越遠,將充滿希望。

如果忘記開放的歷史與經驗,驕傲自滿,甚至妄自尊大藐視世界,我們必然會倒退。古今中外,殷鑑很多,而且不遠。

參考文獻:

《後發國家如何突圍》,漢弗萊,《瞭望》2020年第28期,

《內循環爲主、外循環賦能與更高水平雙循環——國際經驗與中國實踐》,江小涓、孟麗君,2021年第01期《管理世界》

《葉輔靖:中國的制度型開放有何新趨勢?》,韓永,《中國新聞週刊》總第1033期

‘ 圖片 | 視覺中國 ’