一個躁鬱症康復女孩和她的300個病友及家屬

↑致力於抑鬱症干預服務的龔璨 王震華 攝

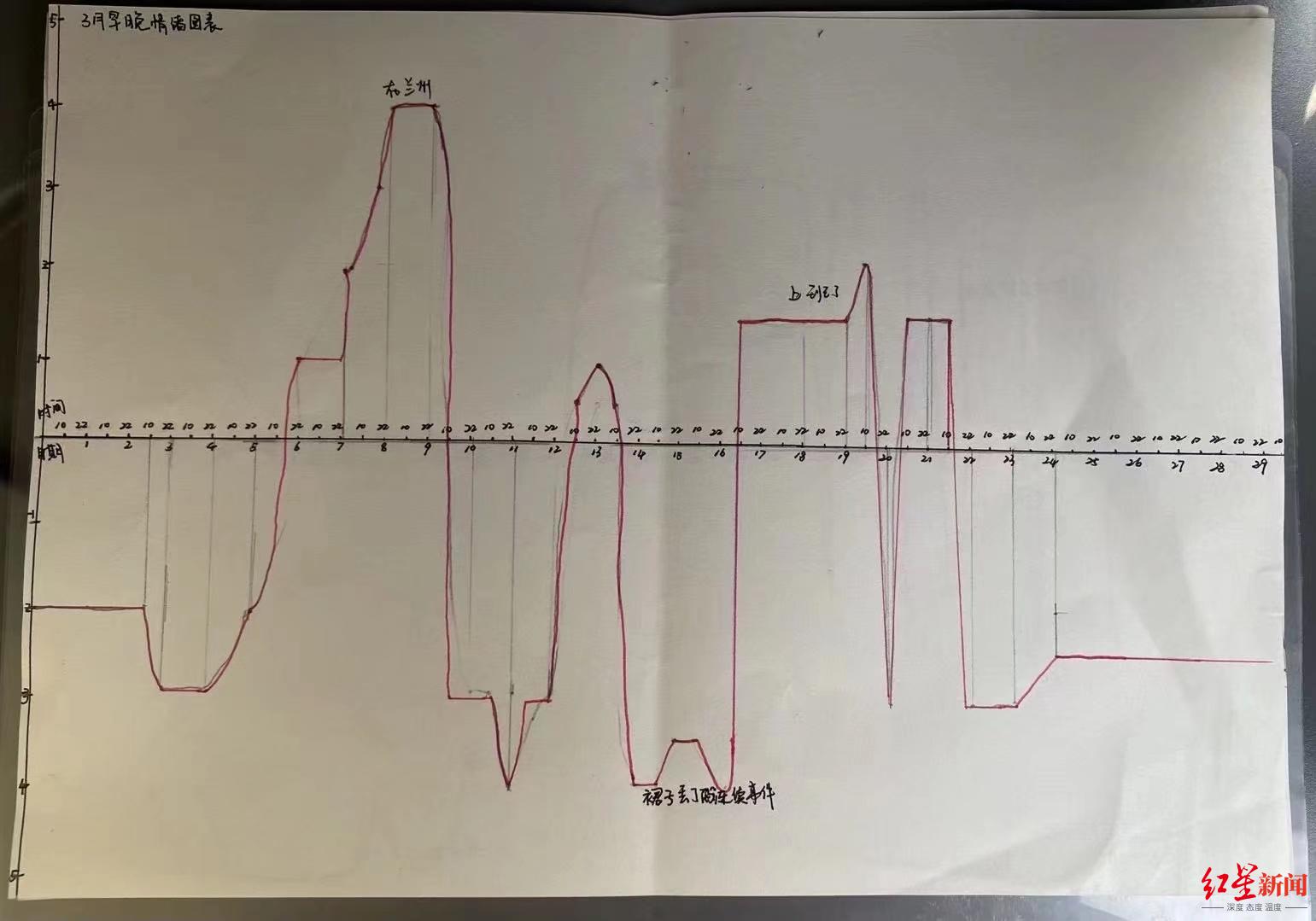

龔璨的手機裏,保留着一張情緒圖表照片。

圖表記錄的是2021年2月,一整月間,一個抑鬱症患者每天早10點和晚10點,兩個時間點的情緒變化。

這樣的圖表龔璨做過很多張,也教會很多病友和他們的家人用這樣的方法來記錄自己情緒的變化。

2015年從武漢城市職業學院畢業後,龔璨做過3年社工。辭掉工作後的2018年,經歷了朋友的家人因爲抑鬱症突然自殺,也幫助好姐妹照顧過其患精神分裂症的母親後,龔璨開始大量閱讀與抑鬱症和精神疾病有關的書籍。

龔璨沒有想到的是,抑鬱症很快也找上了自己。

2019年6月,沒有任何徵兆,龔璨開始出現肌肉痠痛、手抖、失眠、耳鳴的身體症狀。直到11月的一次街上散步,“無意識”地走到了馬路中間,並且一直在哭,龔粲才意識到“自己病了”。醫生診斷後告訴她,這是典型的遺傳性躁鬱症。龔璨想起了自己的祖輩和父輩中,都有人因爲精神疾病非正常死亡。(注:躁鬱症,即雙相情感障礙(BD),是一種既有躁狂症發作,又有抑鬱症發作(典型特徵)的常見精神障礙。)

這個身高不到1米6的的嬌小女孩,自此開始走上自救與救人的民間抗鬱之路。兩年多時間裏,病情穩定後的龔璨先後成功干預了20多個病友的自殺行爲,圍繞在她身邊的志願者團隊有100多人,服務過的抑鬱症患者和家屬多達300人。2021年年底,龔璨創立了武漢第一家專門進行抑鬱症干預服務的社會公益組織。

01

病友

2022年10月中旬的一週時間裏,龔璨連着見了8個病友。

8人中,有一直保持聯繫,但有一段時間沒見面的;也有別人介紹過來,想尋求龔璨幫助的;還有龔璨主動聯繫對方,想讓其他志願者接手干預服務的。只要時間允許,龔璨很少拒絕病友的見面要求。

和馬以晟的見面,是在10月16日下午,地點在武漢著名文藝勝地曇華林深處的一家咖啡館裏。這個1999年出生的溫州男孩打着耳釘,喜歡藝術,自費出過詩集。

馬以晟並不諱言自己的抑鬱症病史。初二時,一次老師家裏的課後自習,兩名同班同學惡作劇地鎖上房門後,少年小馬遭遇了學長的“性侵”。回到家後,他要求媽媽報警,媽媽覺得“沒什麼”。自那以後,馬以晟發現自己變了,常常在班裏傻笑,幹一些奇怪的事情,說自己“想死”。

事情發生一年後的2014年6月,家人帶馬以晟去醫院,醫生診斷爲焦慮症,隨後“喫了一段時間的藥”。馬以晟說,自己到高中之後就“一切正常”了。2018年讀了大學後,病情反覆,經常出現“不受自己控制的自殺念頭”。再次就醫後,醫生確診爲躁鬱症。

2022年6月,一個偶然的場合,龔璨認識了來到武漢的馬以晟。得知龔璨和她的社工機構一直在免費干預抑鬱症患者,馬以晟主動尋求幫助。7月,龔璨帶他去醫院見了自己熟悉的醫生。重新開始堅持喫藥後,“小馬的睡眠得到改善,情緒開始平穩。”

10月16日下午的見面中,龔璨像一個姐姐,多次叮囑小馬要“好好睡覺,堅持喫藥”“下次要一個人去看醫生”。在龔璨看來,抑鬱症患者只要能得到正確的診斷,堅持服藥,大部分人的病情都會得到控制。

咖啡館的兼職侍者,巴西留學生小冉是當天下午龔璨見的第二個病友。進進出出的客人中,他沉默地煮咖啡、端咖啡,遠遠地看着旁人說笑,始終是咖啡館裏最安靜的一個。“他病了10多年,但從來不喫藥。”小冉拒絕了龔璨讓他去看醫生的建議。龔璨並不覺得奇怪,在她接觸的病友中,拒絕就醫服藥的不在少數。

兩個人的聊天結束後,小冉跟龔璨說,下次來咖啡館要提前告訴他。在龔璨看來,這是一種“請求”,已經習慣孤獨的小冉仍然需要陪伴和交流。

花了一個多小時,轉乘公交和地鐵,從光谷趕到漢陽,在一場小型演奏活動現場,龔璨見到了大鵬。不同於前兩個病友,10月17日的見面,是大鵬主動約的龔璨。

巨大空曠的車間裏,下午的陽光透過大片玻璃窗灑在一架鋼琴上。這是大鵬策劃的“爲武漢彈24小時鋼琴”系列活動中的一場。2019年,父親中風,大鵬從工作了9年的北京回到武漢。2020年新冠疫情暴發後,先後經歷了父親離世和幼子夭折。在內心巨大的痛苦衝擊下,大鵬開始出現失眠、頭痛症狀,情緒低落。因爲父親生前曾經有過躁鬱症史,大鵬開始擔心自己。幸運的是,通過“瘋狂地”自學鋼琴,大鵬找到了情緒出口。

“如果沒有音樂,我會很難排遣自己的情緒。”瞭解到龔璨和她的志願者團隊在做抑鬱症干預後,大鵬主動聯繫了龔璨,“我想嘗試一下。希望她能幫到我,也希望我能通過音樂療愈別人。”當天的第一次見面後,兩人約定再單獨見面,討論如何將音樂表演加入到龔璨正在策劃的一場街頭抑鬱症科普活動中。

↑抑鬱症科普展現場 受訪者供圖

主動約龔璨見面的還有美食博主土土,這個1992年出生的女孩被確診爲雙相情感障礙,同時有嚴重的家族遺傳史。雙相情感障礙被認爲是一種既有抑鬱表現,又有躁狂發作的精神疾病。

“她堅持喫藥後,現在情況已經好轉,一直在尋找像我們這樣的志願者組織,想成爲志願者。”10月22日,兩人見面後一直從下午2點聊到晚上9點。

從2020年年初認識第一個服務對象,到後來線上線下進行自殺干預,兩年多時間裏,龔璨接觸過的抑鬱症患者超過100人,其中絕大多數爲90後年輕人,最小的只有14歲。

人民日報健康客戶端和健康時報等聯合打造的《2022國民抑鬱症藍皮書》顯示,目前我國抑鬱症患者有9500萬。每年大約有28萬人自殺,其中40%患有抑鬱症。同時,中國抑鬱症發病羣體呈年輕化趨勢,50%的抑鬱症患者爲在校學生。

02

干預

微信聊天中發現對方最近“有些焦慮”,11月3日,龔璨一週內第二次去了Ron在武漢租住的地方。

95後的Ron來自南昌一個知識分子家庭。2018年年底,出國留學一年後,Ron出現抑鬱症狀。2019年中斷學業回到國內。

2020年8月底,確診躁鬱症後的龔璨到湖北省人民醫院住院治療。在醫院的兩週時間裏,龔璨認識了病友Ron。當時Ron已經有自殺傾向,“排斥父母,很難相信別人,多次自殘。”

住院結束後,Ron回到南昌。一個月後,爲了躲避父母,Ron再次來到武漢,舉目無親的他聯繫到龔璨。照顧對方喫住一週後,龔璨獲得了Ron的信任。

Ron情緒平穩,回到南昌。沒過多久,通過微信聯繫,龔璨發現因爲一些突發事件刺激,Ron的自殺傾向加重,又聯繫不上對方父母。情急之下,2020年10月31日,龔璨坐高鐵直接去了南昌Ron的家裏。通過一週的陪伴和干預,Ron的情緒漸漸平穩。

Ron是龔璨介入最深,花費時間最多的干預對象。2021年年初,因爲和父母關係再次緊張,Ron是在龔璨老家過的春節。隨後的4月,回到南昌的Ron再次被自殺意念包圍,“寫了遺書,說要去死。因爲自殘,失血過多暈倒在外面。”媽媽不忍心將兒子強制送醫,再次求助龔璨。

第二次的干預之旅,龔璨在南昌待了整整8天,還和Ron一家人去了景德鎮遊玩,直到Ron狀況好轉。

包括Ron在內,兩年多時間裏,因爲第一時間進行干預,龔璨將20多名抑鬱症患者從死亡邊緣拉回。

2021年的一個夏夜,一名多次住院,嚴重到接受過電休克療法的抑鬱症女孩爬上13樓陽臺。在上面的十幾分鍾時間裏,覺得自己沒有朋友,沒人關心的她,一直想的是,這個世界上到底有沒有一個人會願意聽她說一會兒話,以及如果自己從出租屋跳下去,家人是否要承擔賠償責任。打了自殺干預電話沒有接通後,她想到了龔璨,兩人是在住院治療時認識的。通了一個小時的電話,兩人第二天見了面。直到現在,龔璨仍然和這個女孩保持着聯繫,不時見面。

2022年2月的一天,凌晨兩點鐘,睡夢中的龔璨被手機鈴聲吵醒,是同一個抑鬱症病友羣裏的一名在校大學生打來的。“當時天氣還很冷。”男孩站在長江邊跟她哭訴,說朋友罵自己是怪胎,還拉黑了他的微信。在得到龔璨“會一直關注他、幫助他”的承諾後,男孩放棄了輕生的念頭。第二天,龔璨和男孩見了面。一年後,接受治療、堅持服藥的男孩順利畢業,目前在深圳有穩定的工作。

更多的自殺干預是網絡上的。“我們有好幾個病友羣,有的病友會發布明顯的自殺信息。有醫科背景的志願者會跟我商量,大家一起查找信息,聯繫家人,甚至報網警。”

最近一次網絡干預,發生在2022年7月18日深夜。QQ病友羣裏的一個初中女生,在網上發佈了吞藥和告別的視頻。女孩同時是b站的一名up主,有3000多粉絲。評估對方處於高危狀態後,龔璨和志願者們通過網絡上的蛛絲馬跡確定了女孩就醫的醫院,進而確定了所在城市。又通過其發佈的過往視頻,找到了病歷上女孩留的電話。龔璨打去電話時,對方“意識已經不清醒”。

幸運的是,通話吵醒了女孩的媽媽,女孩被緊急送醫。第二天,女孩媽媽特意打電話感謝龔璨。在即將舉辦的抑鬱症街頭科普展上,龔璨會邀請女孩展出她的手工作品。

“我想通過這種方式讓這個女孩知道,有人在關注她。”

03

直面

“黑暗在前,死亡在後。”“我成爲自己的敵人。”

這是2020年2月12日和14日,龔璨寫在自己手機備忘錄裏的兩句話。

因爲突入其來的疫情和隨後的封控,當時身在湖北鄂州老家的龔璨“斷了藥”,抑鬱症狀進入“急性發病期”。此前的1月,因爲在大半年時間裏持續出現“手抖、頭痛、耳鳴、肌肉痠痛”等身體反應,進而情緒無法自控,龔璨被初次診斷爲抑鬱狀態,“服藥了稍有好轉。”

一開始,龔璨努力在家人面前“隱藏自己的病”,但“症狀過於明顯”:不起牀、不喫飯,嘔吐,脾氣暴躁,哭,整夜失眠。好在父母發現後給予她“充分的理解和空間”,龔璨開始嘗試告訴父母自己希望被如何對待。這得益於她此前做社工的經歷和閱讀過大量關於抑鬱症的書籍。現在回頭看,“父母當時做得很好。”

2020年2月,在忍受病痛的同時,龔璨以發起人身份組織了30多名志願者,爲湖北23家鄉鎮醫院、一所高中籌集到9萬多元緊急醫療物資。3月,她又加入到爲國外疫情暴發地區籌集物資的志願者團隊。

處於“情緒極差”的發病期,仍能高效、高強度地應對抗疫志願者工作,朋友介紹認識的2名美國精神科醫生提醒她:應該找專業醫生診斷,看是否患了躁鬱症。

與此同時,爲了探索和接受自己,通過加入微博上的抑鬱症超話,龔璨更多地瞭解了抑鬱和躁鬱症患者的症狀。一些當時互相交流的病友,後來成爲她第一批干預的對象。

爲了直面自己,龔璨選擇在微信朋友圈公佈自己的病情。身邊朋友們給了她足夠多的陪伴和關心。

2020年4月,疫情解封,回到武漢的龔璨,第一時間到湖北省人民醫院精神科就診,被診斷爲遺傳性躁鬱症。“隔兩三週就醫一次,在試藥和調藥過程中尋找情緒的平衡。”

雖然症狀不斷緩解,但爲了能辦下慢性病重症卡,緩解經濟上的壓力,2020年8月,龔璨住進了湖北省人民醫院精神科病房。“這裏的住院環境相對開放,患者可以在病房裏自由活動和交流。”

兩週的住院期間,利用自己曾經從事過社工工作的專業優勢,結合自己直面疾病的經歷,龔璨通過設計互動遊戲組織了一系列病友活動,分享如何快速穩定病情的經驗,“更多是通過聊天,給予他們陪伴和信任。”出院後,一些病友仍保持着聯繫,成爲龔璨常規干預服務的對象。

從醫院出院後,隨着病情趨於穩定,爲了更好地給抑鬱症患者提供干預服務,在隨後的一年時間裏,龔璨系統學習了更專業的精神疾病醫學知識,並着手培養第一批穩定的志願者團隊。

2021年10月,龔璨有了第一次線下成功干預抑鬱症患者自殺的經驗。受香港一些精神康復社會服務組織的啓發,龔璨開始整理自己在精神干預方面的未來目標並與他人分享,主動通過他人轉介和網絡社羣來挖掘更多的服務對象。

同時,龔璨一直在嘗試找到更有效的日常干預服務模式,包括以家庭爲中心的服務、3個病友一起居住生活的康復宿舍、建立常規鬱友小組、以定期線下活動爲基礎的穩定的鬱友協助服務項目、爲抑鬱症患者提供職業規劃、協助家庭進行病情管理等……

爲了更規範地提供干預服務,幫助更多的抑鬱症患者,2021年12月26日,龔璨和幾個核心志願者一起,成立了棲息社會工作服務中心(棲息公益)。這是武漢第一家以抑鬱症羣體爲主要服務對象的公益組織。

↑龔璨在醫院爲精障人士開展服務 受訪者供圖

“如果我們從未陷入困境,我們會是很糟糕的安慰者。”

2020年2月16日,龔璨在自己的微博上曾引用過這樣一句話。彷彿命中註定,那些她所經歷的黑暗,在黑暗中積聚的能量,成爲日後照耀別人的光亮。

04

探索

↑抑鬱症科普展 受訪者供圖

整個2022年10月,除了和病友見面,籌備11月的抑鬱症科普展,龔璨最重要的事情是完成棲息公益成立後第一個項目的末期評估報告。

這是一個精神障礙社區康復項目。與以往龔璨和她的志願者團隊服務的對象不同,這次他們服務的對象是精神分裂症患者和重症雙相障礙患者。

爲什麼會接這個項目?龔璨說,一方面是現實的原因,棲息公益剛成立,運轉需要錢。實際結果是,項目經費只有10萬元,一年下來,拋開活動開展經費和人員工資,幾乎不剩什麼錢。“甚至有的時候,志願者來,我們要貼錢給他們發補貼。”

龔璨更看重的是,通過這個項目可以讓自己和團隊去做一些“有益的探索”。“我們爲什麼會服務這個羣體?因爲精神分裂症和躁鬱症往往伴隨着大量的抑鬱情緒。”

龔璨有些“不計代價”。項目約定的做2場活動,他們做了20場。項目結束後,原則上棲息公益對接服務過的精分患者家庭不需要再繼續跟進。但幾個已經有過改變的家庭,龔璨還是希望能夠繼續陪伴他們。“這樣的家庭大概有5個,加上他們的小孩,我們也還在服務。”

在項目實踐中,龔璨嘗試讓一些情緒平穩的抑鬱症和躁鬱症患者去服務精神分裂症患者,“一些專業醫生評估之後說效果很好。”活動結束後,一些精神分裂症患者家屬跑到醫院,要求增加活動場次。

↑龔璨記錄的抑鬱症患者情緒圖表 受訪者供圖

在龔璨看來,社區康復的工作方式,就是幫助服務對象融入家庭、社交和大環境裏面。通過大量開展活動,深入到具體家庭,針對不同的具體問題,一個一個地加以解決。沒辦法自理的病人,去教他基本的打掃、做飯、穿衣、疊被。而那些康復不錯的人,他們是有工作需求的。但限於自身的社交環境,並沒有給到他們這樣的機會,“其實他們是需要理解的。”

這方面,龔璨有過教訓。

2022年5月,龔璨接觸到一名80後女性,她是家裏的獨生女,大專學歷,得過精神分裂症,曾參與過其他機構的精神障礙社區康復活動。“由於她恢復得很好,難以與康復服務項目中的其他重性精神病病友融合。”

同事介紹她認識龔璨後,主動的聊天持續了一個月。常聊的話題有:她想和正常人交往;不知道自己還有沒有機會獲得婚姻;擔心父母離世後,自己會被送往精神病院。就在龔璨試圖對其進行正式干預時,因擔心會回到其他機構的服務模式,成爲被服務對象並涉及家庭,對方委婉拒絕了龔璨,不再跟她進行交流。

7月,和同事討論後,龔璨改變了干預策略,重新思考適合這名女性的服務模式。利用棲息的項目機會,邀請其做兼職,付酬的同時教給其必要的工作技能。重新獲得工作機會,並得到社會認可,這名精神疾病康復者展示出聰明、懂得感恩和關心他人的品質,正在準備社工考試,爭取獲得更多的工作機會。

周光霞是武漢市青山區某社區的社區工作者,擁有15年社區工作經驗,同時也是棲息公益在社會工作專業領域的志願者。在她看來,社區裏的精神障礙人士,日常生活中雖然處於一種“被關照的狀態”,但這種關照是一種“外在的關照”。他們內在的真正需求,並不被人真正瞭解。

她解釋說,由於社區工作人員人手有限,一個工作人員往往承擔着多項工作,沒有時間也沒有精力,去從內在關懷這類人,去解決他們真正的需求。“社區需要對接和引入像棲息這樣的公益機構,去提供細分、專業的服務。”

精神障礙社區康復項目進行過程中,有一段時間,龔璨是疑惑的。她希望自己的團隊可以深入到家庭裏面,但現實是,項目要求在一年時間裏,完成對兩三百人的服務。“對方要的只是看得見的數據,而不是你服務得怎麼樣,不關注你做的個案的效果。”

龔璨計劃在11月的抑鬱症科普展結束後,去香港實地考察學習精神康復社會組織的經驗,“知識和觀念都需要更新。”

05

力量

從武漢地鐵二號線楊家灣站B口出來,步行300米,就可以走到一個沒有安裝電梯的老舊居民小區的北門。龔璨就租住在其中一個三室一廳裏,和一個小她7歲的志願者一起。

客廳和書房是病友線下活動的舉辦空間。陽臺的一張書桌上,鋪滿了爲科普展收集的各種精神疾病藥物的包裝盒。龔璨的房間裏,擺放着一些抑鬱症病友創作的繪畫和裝置作品。

↑用精神疾病藥物包裝盒設計的科普作品 受訪者供圖

↑棲息公益創作者在抑鬱期的創作 受訪者供圖

3300元的房租,龔璨承擔了其中的500元,另一個志願者承擔800元,棲息公益承擔900元,龔璨的一個朋友出了剩下的錢。

同一個小區裏,還住着抑鬱症患者小濤。2020年疫情期間,中專畢業的流水線工人小濤,通過微博認識了龔璨。此後,龔璨成了他“唯一信任的人”。2020年9月,爲了離龔璨近點,小濤搬到了這個小區。因爲不能適應羣體工作,龔璨給他做職業規劃,還墊錢給他學駕照,幫助他成爲一名網約車司機。

在電視臺打工的弟弟也租住在這個小區,他是龔璨線下干預服務活動的免費攝像師。

除了墊錢給小濤學駕照,做志願干預服務以來,龔璨還幫沒錢喫藥的病友付過藥費,加起來有5000塊錢。

和病友在咖啡館見面時,龔璨會請對方喝咖啡,她笑着說:我有錢。

另一個事實是,自2018年6月辭掉工作,到2021年年底棲息公益成立,3年間,在武漢,龔璨每個月的“工資”是3500元,是朋友們發給她的。“以使我一邊繼續服務他人,一邊能夠探索到自己的職業方向。”3000元來自兩個朋友,500元來自一位匿名的朋友。

律師伍昭是兩位朋友之一。比龔璨小几歲的她是棲息公益的志願者,陪同龔璨走過了最初被躁鬱症困擾的日子。她說龔璨現在做的事就是她想做的事。因爲家人裏面有過抑鬱症病史,她希望這個機構可以幫助到更多人。

棲息公益成立後,龔璨每個月工資是4000塊錢,核心團隊想給她漲工資,但她拒絕了。

5月份剛過完30歲生日的她,存款“有幾千塊”。

由於擔心經費不足,龔璨沒買社保。“我們是被很多人幫扶起來的機構,其實機構很花錢的,每做一場活動都要800元左右,活動又多。”

龔璨說她從來沒有在意過錢,“如果太計較代價的話,會讓我喪失繼續服務的信心。”

作爲漢陽一家社區的工作人員,中級社工師吳豔瓊是棲息的核心成員之一,在她眼裏,龔璨是“真的熱愛這個事情”。“她心裏想的是怎麼讓患者康復,或者說讓患者好受一點,而不是想着我要拿一個項目,我要多少錢。”

第一次在南昌家裏見到龔璨時,鄭女士覺得眼前這個嬌小的女孩身上有一種“巨大的能量”。兒子Ron出現嚴重自殺傾向時,鄭女士曾向龔璨發出求救。“你跟她說什麼,很容易就能共情,得到理解。”

在做精神障礙社區康復項目時,龔璨經常會想起自己的奶奶,那是家人心裏永遠的痛。

“開展服務,如果遇到有精障家庭子女,我其實特別想要觸碰到這一塊,我會想,如果在我小時候,有一個人能教我怎麼好好去應對奶奶,怎麼好好去面對奶奶的疾病,也許我不會以她爲恥辱,也許我會更理解她。”

龔璨初一那年,60歲的奶奶因爲精神分裂症發作去世。

“我自己得病以後,我理解了她。我希望有更多家庭可以避免這種悲劇。”