伏尔泰 | 关于种牛痘——谈谈英国人的进步精神

编者:本文选自伏尔泰《哲学书简》,原题为《关于种牛痘》。《哲学书简》是伏尔泰在英国时所写,因此又名《英国书简》。伏尔泰在英国期间,深切体会到英国与法国的不同,感受到英国的现代精神。英国人崇尚进步,信奉科学,认为科学不仅仅是人们的希望,还是一种看得见、摸得着的真实。从本书在英法两国的遭遇也可看出当时英国法国风气的迥异:本书在英国出版后,有人在未得到准许时印制了法文译本。法国议会谴责这本书是一本“令人感到气愤、违背宗教、有伤风化的书,而且缺乏对达官贵人应有的尊敬”。《哲学书简》在王宫的大台阶下被刽子手焚烧。国王下令逮捕伏尔泰,伏尔泰不得不逃跑并躲藏起来。

从今天看来,《哲学书简》敏锐洞察到了时代的进步精神,开卷便让人感受到“启蒙”时代的乐观主义。《关于种牛痘》篇幅短小,趣味盎然,充分说明了即便关于种牛痘一事,英国人与法国人在态度上亦能表现出巨大的差异!

在欧洲的基督教国度,人们在暗地里说英国人疯了,说英国人丧失理智了。之所以说他们是疯子,是因为他们给自己的孩子种牛痘,以防止他们患牛痘;说他们丧失了理智,是因为他们甘心情愿地让孩子感染一种肯定无疑的、可怕的病,为的是防止—种不一定发生的疾患。而英国人则说:“其他的欧洲人都是胆小鬼,都没有人性,之所以说他们胆小,是因为他们害怕让孩子忍受一点点疼痛;说他们没有人性,是因为他们不惜让孩子冒患天花而丧命的风险。”为了判断谁在这场争议中有道理,我们来说一说著名的种痘的故事。在英国之外的其他地方,人们一说起这事便惊恐万状。

切尔卡西亚的妇女很早以前便有给孩子种痘的习惯,甚至于在孩子刚刚六个月的时候,就在孩子的胳膊上划开一道小口子,把她们小心翼翼地从别的孩子身上挑来的脓浆种进去。在种了痘的胳膊上,这点脓浆起到的作用,就像酵母对面团的作用一样。脓浆在胳膊上发酵,并把脓浆所携带的特质在全身的血液当中散布开来。这相当于人为地让孩子患上天花,孩子身上生出的痘苗再用来让别的孩子感染同样的病患。在切尔卡西亚,人们就这样循环往复地种痘。如果不幸在当地没有人患天花,人们会像遇到不好的年成一样,感到手足无措。

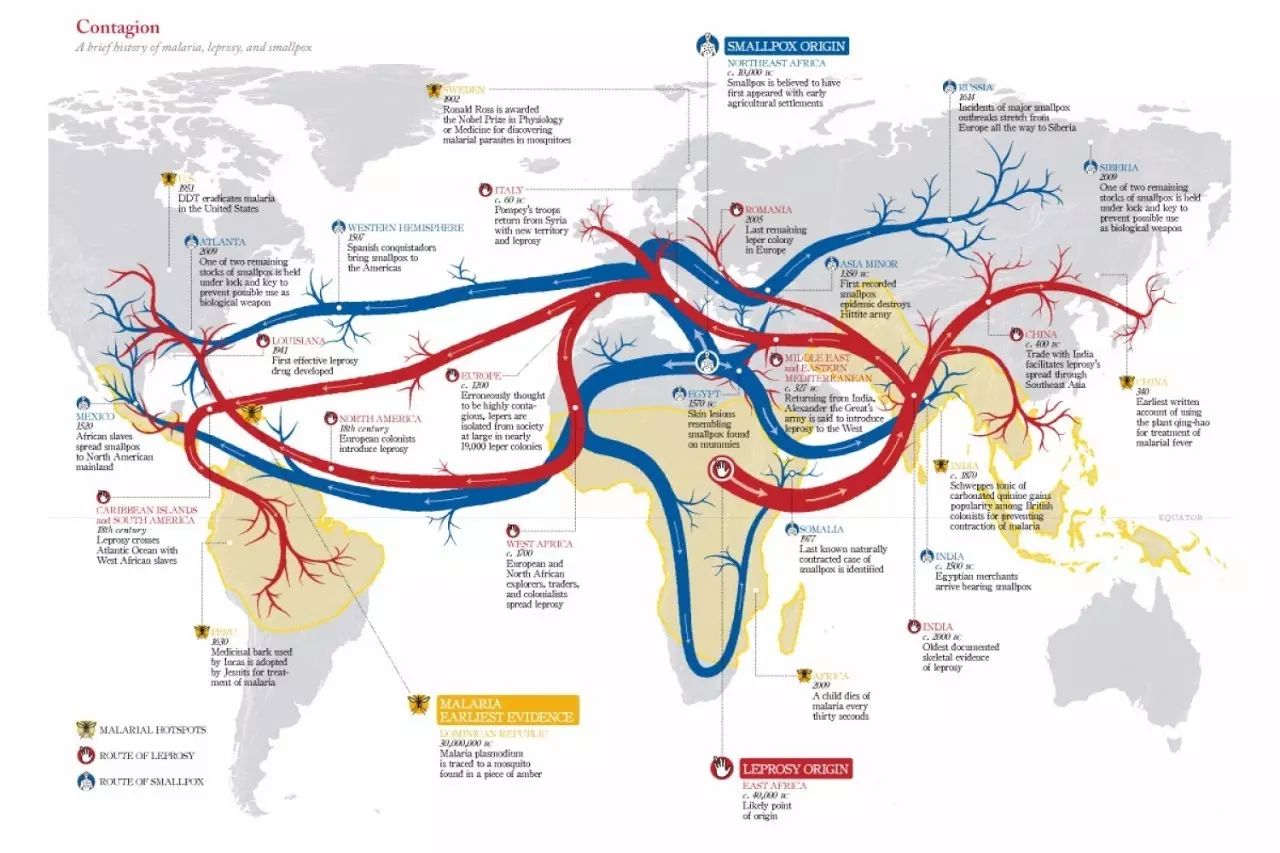

▲ 蓝色为天花感染路线

其他地方的人觉得这种习俗十分怪诞,但正是母爱和利益,使得人们在切尔克斯引入了这种做法。

切尔克斯都是贫苦人,当地的女孩子却都是天生的美人。因此,这是当地人最大的生意。他们向大领主、波斯王的后宫提供美女,也向有钱买得起、养得起这种珍贵商品的人供货。他们把姑娘养大成人,教她们跳些勾魂摄魄、袅袅婷婷的舞蹈,送到大人老爷的家里,让她们使出风情万种的手段,重新燃起那些看破了红尘的老爷们的欲火。这些可怜的姑娘们天天与母亲一起重复功课,脑子里却懵懵懂懂,什么也不明白,就像我们的小姑娘背诵教理问答课本一样。

然而,经常有父母辛辛苦苦把孩子教育好了,却突然间大失所望,因为家里发生了天花。一个女儿死了,另一个瞎了一只眼睛,第三个虽然治愈,鼻子却肿得像头蒜。可怜的父母从此破了产,没有别的指望。甚至经常发生的情况是,当天花成为瘟疫,买卖美人儿的生意会中断好几年,波斯和土耳其王的后宫会因此而变得十室九空。

一个做生意的民族对利益的问题总是十分警觉的,而且不会忽视任何对生意有益的知识。切尔克斯人注意到,在一千个人当中,几乎没有一个人出过两次完整的天花,实际上第二次只是出那么三四个痘,不会两次都很严重和危险。总而言之一句话,人这一辈子从来不会患上两次这种病。他们还注意到,当天花表现得十分轻微,发出的脓包只是穿透细薄的表皮的时候,不会在脸上留下任何瘢痕。他们从实际病状的观察中得出结论,认为如果一个六个月或者一岁大的孩子患上一次轻微的天花,那孩子是不会死的,也不会留下痕迹,而且孩子一生一世便再也不会受到这种病的烦扰。

所以,为了保全孩子的性命和美貌,就只好让孩子早早的先得上一回天花。于是,人们便尽可能地找那种发得最透,同时又最容易发痘的患者,从患者身上挑来痘苗,种在孩子身上。这种办法百试百验。土耳其人本来就是有见识的人,不久便都采用了这种做法。今天,君士坦丁堡的达官贵人,没有哪一个是不在孩子断奶时给他种痘的。

有些人认为,切尔克斯人的这种习惯,是很久以前向阿拉伯人学来的。不过我们把这个历史问题留给本笃会的某位学者去研究吧,本笃会的学者一定会以此为题,旁征博引,写出好几卷对开本的大作来。我对此所要说的,只是在乔治一世初年,英国最有心智和勇气的妇女,沃特利·蒙塔古夫人(Mme de Wortley-Montagu, 1689—1762)跟着丈夫出使君士坦丁堡,在当地生了一个孩子,便心生一计,毫无顾忌地给这个孩子种了痘。她的神甫对她说,基督徒不该做这种事,这种实验只有在不信教的人身上才能成功。可是神甫枉费了心机,沃特利夫人的儿子种痘后身体很好。

▲ 沃特利·蒙塔古夫人

这位夫人回到伦敦后,把她的经验告诉了威尔士公主(princesse de Galles, 1683—1737),威尔士公主现在是英国女王了。先不说公主的尊号和女王的地位,这位公主天生就是个鼓励各种艺术,愿意为人做好事的人,是个有王位的可爱的哲学家。她一向不错过任何学习的机会,不错过任何行善的机会。她听说弥尔顿的一个女儿还活着,而且生活贫困,当即便给她送去了可观的礼物。她保护了可怜的神父古莱耶(père Courayer,1681—1776, 法国神学家,多年侨居英国)。她降尊纡贵,在克拉克博士和莱布尼兹先生之间做调停人。她一听说了接种或者种痘的事,便让人在四个被判了死刑的罪犯身上做试验,而且从双重的意义上说挽救了这四个人,她不仅免去了这四个人的死罪,而且还通过种痘,防止他们患天然的天花,否则他们很可能因染上这种病而死于非命。

▲ 威尔士公主,安斯巴赫的卡罗琳

公主认定这一试验的结果是有益的,便给自家的孩子也种了痘,整个英国一齐仿效。从那以来,至少一万名世家的子弟因女王和沃特利·蒙塔古夫人的缘故而保全了性命,很多女孩子也因此保全了相貌。

全世界每一百个人当中,至少六十个人患过天花。即使在年景最好的时候,这患病的六十个人当中,有二十个人会死于非命,二十个人会终生保留难看的瘢痕。由此看来,世上五分之一的人会肯定无疑地被这种病夺去性命或者容颜。而在土耳其和英国,如果不是因为别的原因残废或者死亡,没有任何人因天花而死,没有任何人被天花毁容。如果痘种得恰当无误,那么种过痘的人没有一个会得第二次天花。因此可以肯定的是,如果法国的哪位大使夫人将这种秘密从君士坦丁堡带回巴黎,会为整个国家帮个永久性的大忙。维勒基耶公爵(duc de Villequier, 1691—1723, 第四代道蒙公爵),也就是今天的道蒙公爵的父亲,在全法国身体最结实、最健康的人,或许不会在正当壮年之时便命丧黄泉。

身体同样十分健壮的苏比兹亲王(prince de Soubise, 1697—1724, 法国贵族,死于天花,不过他去世的年龄应该是27岁),也就不会在二十五岁风华正茂的时候夭折。路易十五的祖父不会在五十岁的时候被埋葬。1723年,巴黎死于天花的两万多人,今天也就仍然能够活着。唉!难道法国人不热爱生命吗?难道他们的妻子不担心自己的美貌容颜会被毁于一旦吗?实际上,我们都是十分奇怪的人!也许十年之后,如果本堂神甫和医生允许的话,人们会采纳英国人的这种办法。或者三个月之后,如果英国人由于朝三暮四而厌恶了种痘,法国人也许会凭一时兴起,种起痘来。

我听说中国人一百年前就已经开始这样做了。被认为是天下最明智、最文明的民族做出的榜样,是可以作为有效先例的。中国人的做法的确不一样。他们不是在皮肤上割开一道小口,而是通过鼻子将痘苗吸进去,像吸鼻烟一样。这种方法比较好受一些,但效果是一样的,同样可以证明,如果在法国实行了接种疫苗,可以挽救成千上万人的性命。

《哲学书简》

[法] 伏尔泰 著

闫素伟 译

商务印书馆2016年8月出版

商务印书馆学术中心下设哲社、文史、政法和经管四个编辑室及威科项目组,主要承担文史哲及社会科学领域学术著作的编辑出版工作。出版物包括以《汉译世界学术名著丛书》《中华现代学术名著丛书》《中华当代学术辑要》、“大师文集”等为代表的多种学术译介和学术原创著作。