“先導”的力量

摘要:2016年,由中科院西安光學精密機械研究所牽頭、多家研究所參與的“大規模光子集成芯片”先導專項正式獲得立項支持,主要瞄準高性能計算中計算芯片所面臨的數據處理瓶頸,採用光子取代電子進行信息交互的技術思路,開展大規模光子集成芯片技術研究。截至目前,中科院B類先導專項共部署了32個項目,彙集了6000餘人的研究隊伍,集中精力開展原始創新工作。

作者 | 丁佳

中國科學院深海科學與工程研究所所長丁抗是個“貪心”的人。

早在2017年,研究所所承擔的“探索一號”深淵科考項目就已經超額完成任務,實現了萬米深潛,可他卻總覺得,還有些工作沒有做到完美,“我們得把萬米技術牢牢掌握在自己手裏”。

所以在第二年,丁抗又帶領着科考團隊,第三次赴馬裏亞納海溝進行深淵科考。

在54天的時間裏,科研人員開展了裝備技術、地球物理、海洋地質與地球化學、海洋生物物理等方面的研究工作,終於“徹徹底底把這件事做紮實了”。

明明已經可以“交賬”,丁抗爲何還要不斷追求極致?又是誰,給了這艘科考船“說幹就幹”的魄力和“說走就走”的勇氣?

一切爲了重大產出

2019年5月7日,包括院長白春禮在內的7位中科院領導,一大早就坐在了中科院物理研究所的一間報告廳裏。

這裏正在召開中科院戰略性先導科技專項(B類)2019年度工作會,26個專項主要負責人、5個項目管理負責人悉數作報告。用白春禮的話說,藉助這個機會,不同專項之間可以相互學習、相互借鑑,同時對專項的管理情況加深瞭解。

中科院B類先導專項側重於瞄準新科技革命可能發生的方向和發展迅速的新興、交叉、前沿方向,取得世界領先水平的原創性成果,佔據未來科學技術制高點,並形成集羣優勢。

中科院生物物理研究所所長許瑞明將“生物超大分子複合體的結構、功能與調控”先導專項實施的5年定義爲“集中產出期”。

例如,在該專項的支持下,2014年,科研人員利用冷凍電鏡三維重構技術,解析了30納米染色質的高級結構,解決了分子生物學領域一個30多年懸而未決的重大科學問題。

這一成果目前已經寫入國際通用的本科生與研究生教科書中。

讓許瑞明深有感觸的是,先導專項的組織模式促進了科研成果的產出。

就以生物大分子研究中離不開的冷凍電鏡爲例,在機時非常緊張的情況下,中科院生物物理所作爲專項依託單位,拿出了1/4的時間專門爲先導專項服務,併爲之提供了一流的技術隊伍支持。

而專項的首席科學家則根據產出情況來分配機時,很大程度上促進了原創性科研成果的高效產出。

在“一切爲了重大產出”思想的指引下,2014年以來,該專項共有400餘篇論文產出,其中刊發在《自然》《科學》《細胞》三大刊物的論文共有40餘篇,佔整個中科院同期發表在這三本刊物論文總數的20%。

“我們不能老做好看沒用的科研”

對於自己所負責的“大規模光子集成芯片”專項,中科院西安分院院長趙衛直言不諱:“我們這個工作不好看,但是我們不能老做一些好看沒用的科研。”

大規模光子集成是諸多領域的支點技術,歐美多國都在大力推進。

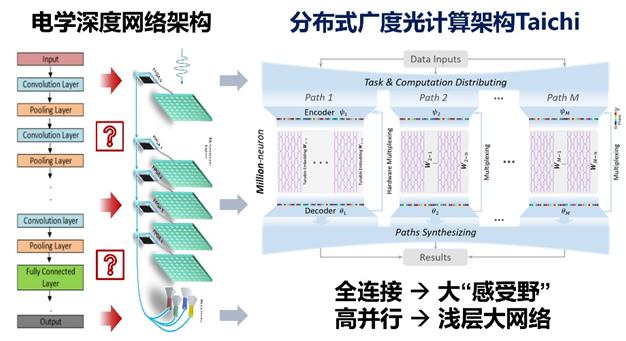

2016年,由中科院西安光學精密機械研究所牽頭、多家研究所參與的“大規模光子集成芯片”先導專項正式獲得立項支持,主要瞄準高性能計算中計算芯片所面臨的數據處理瓶頸,採用光子取代電子進行信息交互的技術思路,開展大規模光子集成芯片技術研究。

3年來,該專項不但在諸多關鍵技術上取得了重要突破,集成規模達到領先水平,還完成了光集成芯片研發公共平臺的建設工作,並建立了光子計算專業實驗室。

趙衛希望,他們的研究成果能不斷得到應用,研究能直接推動國家工業化的發展。“我們手頭必須有一些自己的技術,才能在國際上更有話語權。”

實際上,中科院B類先導專項從未把論文作爲考覈的唯一標準,對一些非純基礎研究的項目來說,論文甚至都不能算是一個重要標準。

“B類先導專項的側重點是源頭創新水平的提升,看的是能不能面向國際前沿,做出從0到1的突破。”白春禮說,“所以希望大家都能堅定創新的自信,堅定敢爲天下先的志向,在獨有獨創上下功夫,勇於挑戰最前沿的課題。”

個人英雄vs創新集羣

相比於其他項目,中科院院士康樂所負責的“作物病蟲害的導向性防控”專項更多地聚焦于田間地頭。“我們這個項目服務於國家重大戰略需求,事關中國人舌尖上的安全。”

首先就是農藥濫用問題。

統計數字顯示,中國農藥使用量在逐年上升,2015年是1991年的2.3倍,中國在佔全球8%的耕地上使用了全世界45%的農藥。

康樂認爲,農藥走的是殺滅路線,導致的結果是廣譜、高毒和污染。“而我們則希望通過先導專項的實施,開發出綠色、安全和特異性的病蟲害控制途徑。”

2019年4月,在專項支持下,中科院遺傳與發育生物學研究所與清華大學合作,在植物體內發現了抗病小體,成爲植物抗病領域裏程碑式的發現。

讓康樂更感欣慰的是,因爲專項的實施,一支國際一流、國內領跑的核心團隊也建立起來。

最近,“生物互作卓越創新中心”成功獲批並啓動建設,將繼續整合優勢創新力量,出新概念,出新領域,出新技術。

其實,與“個人英雄”式的自由探索相比,充分發揮建制化優勢,通過創新集羣的協同攻關來促進“大目標”的實現,也正是國家對中科院的一大要求。

“B類先導專項構建了一個小核心、大網絡的協同攻關體系,推動交叉融合,催生重大成果產出。”中科院前沿科學與教育局局長徐濤說,“在產出成效上,一方面我們能夠支撐國家重大科研任務,切實發揮先導的作用;另一方面也通過專項的實施凝練了方向,造就了一批頂尖學者。”

截至目前,中科院B類先導專項共部署了32個項目,彙集了6000餘人的研究隊伍,集中精力開展原始創新工作。

這些年來,有多名學者獲得了包括國家最高科技獎在內的國際、國內的學術獎項;僅2017年,B類先導專項中新增的院士就達11名之多。

“B類先導專項實施的幾年來,在引領國家任務、培養人才隊伍、重大原創成果產出等方面都取得了很好的成效。”白春禮希望,先導專項能夠進一步統籌各方面資源,形成合力,最大限度地釋放創新活力,更好地發揮“先導”的作用。“今年是新中國成立70週年,也是中科院建院70週年,希望大家齊心協力,爲國家的科技創新事業、中科院的事業發展砥礪前行,爲中科院爭光,爲中國爭光。”

《中國科學報》 (2019-05-13 第1版 要聞)

請按下方二維碼3秒識別