美國曾因庇佑拉美左派人士遭遇恐襲

1976年9月21日的清晨,奧朗多·萊特列爾(OrlandoLetelier)駕駛一輛白色轎車行駛在美國首都華盛頓的大街上。同車的除了奧朗多的祕書米切爾·墨菲特(MicheaelMoffitt),還有祕書的妻子羅妮·墨菲特(RonniMoffitt)。

在三年前,智利軍事獨裁者皮諾切特發動政變的當天,作爲時任的國防部長,奧蘭多成了阿連德政府中第一個被軟禁的高官。政變之後數日,在美國國務院的要求下,他離開了被羈押的達森島(IslaDawson),並流亡到了華盛頓。

由於之前美洲開發銀行高級經濟學家以及阿連德政府初期智利駐美大使的工作經歷,奧朗多在美國的政商兩界擁有極爲廣泛的人脈。在流亡華盛頓的日子裏,這位被美國政界稱作“最優雅的左派”很好地利用了自己手中所掌握的資源、以“人權問題”爲突破口,不斷地在參衆兩院中進行遊說,要求美國政府削減甚至取消對皮諾切特政府的軍事經濟援助。

雖然遊說的實際效果不甚樂觀,然而一些議員向國會提出的相關議案還是多多少少影響了皮諾切特政府在美國甚至國際上的聲譽與形象,並直接導致了荷蘭政府中止了對智利的投資計劃。除遊說工作之外,奧朗多還與流亡在古巴的原智利總統阿連德之女——比阿特麗斯·阿連德(BeatrizAllende)——暗中有着密切的往來,並一起籌劃在海外建立智利流亡政府。可以說,這是一個讓智利的獨裁者十分頭疼的角色。

上午九時許,當奧朗多的轎車行駛到謝里登交通環島時,道路中央早已安裝好的遙控炸彈如期爆炸了。奧朗多當場身亡。祕書米切爾因爲身處後排而僥倖逃過一劫,而他的妻子則沒有如此好運,炸彈的碎片劃破了她的頸動脈與氣管,她倒在了自己的血泊之中。

智利歷史學家皮特·科布倫(PeterKornbluh)多年後評價這起事件說:“在2001年9月11日本·拉登劫持飛機撞擊五角大樓之前,萊特利爾-墨菲特謀殺案是在美國首都發生的最爲無恥的國際恐怖主義事件。”

實際上,萊特利爾-墨菲特謀殺案只是上世紀七十年代拉美軍事獨裁政府統治下千百件慘案中的一起。在1964年到1976年間,拉美大陸上幾乎所有的國家都相繼地落入軍事獨裁者/集團之手。爲了更有效地鎮壓南錐體國家的左派力量,以及對現任政府造成不利影響的政治異見分子,在智利情報局局長鬍安·馬努埃爾·孔特雷拉斯(JuanManuelContreras)的邀請下,一個集合了智利、巴西、阿根廷、烏拉圭、巴拉圭等多國情報局成員的“禿鷹計劃”最終成型。

這一以數據情報交換爲幌子的追捕暗殺合作機構,在短短的數年內不僅在拉美各國製造了多起令人震驚的慘劇,甚至還將這股腥風血雨帶往了美國與遙遠的歐洲大陸,萊特利爾-墨菲特慘案便是其中最著名的一例。

“禿鷹行動”的誕生

早在1973年皮諾切特發動政變之前,智利軍隊的四大分支就擁有各自獨立的情報機構。政變成功後,考慮到當時依舊殘存的大量左派,國內混亂不堪的局勢以及鄰國想借機侵犯領土的野心,1973年9月14日,皮諾切特以陸軍的情報部門爲基礎,創建了“國家情報局”(DireccióndeInteligenciaNacional,簡稱DINA)。據檔案記載,起初這一機構的成員總共爲540人,成員大多來自陸軍。

作爲皮諾切特的心腹之一,陸軍上校胡安·馬努埃爾·孔特雷拉斯被任命爲該機構的最高領導人。據相關資料顯示,儘管美國政府一開始竭力否認自己與情報局的聯繫,但實際上自創建之日起美國的中央情報局就一直與該機構保持着密切的聯繫。

情報局的總部坐落在聖地亞哥貝爾格拉多大街上,毗鄰智利外交部。雖然與外交部共用一扇大門,但總部的戒備十分森嚴,即便是內部工作員工,也必須假裝成外交部的人員從一道聯通的小門進去。這一機構主要的任務便是蒐集智利左派以及其同情者的情報,並在此基礎上制定相應的清除計劃。

皮諾切特政府試圖通過這種暴力手段徹底清除智利左派,進而達到鞏固軍事獨裁政權的目的。有鑑於此,在1998年皮諾切特最終被審判之時,西班牙法官就將國家情報局定義爲“一個軍事恐怖組織”。

自成立之日起,DINA就將打擊的第一個目標確定爲原阿連德政府成員以及殘存的“左派革命運動”(MovimientodeIzquierdaRevolucionaria,MIR)成員。在1973到1974年短短一年多的時間內之間,被祕密逮捕關押或者殺害失蹤的人數就有1萬多名。

不僅如此,這一鎮壓浪潮甚至波及到了一些左派的同情者。許多人被拷打致死,一些知名人士或者黨派領袖的屍體被扔在街頭示衆,而更多人的屍體不知所蹤。這一現象在智利之普遍,甚至催生出一個新的專有名詞:“失蹤者們”(LosDesaparecidos)。

在這種高壓政策下,智利左派紛紛出逃。社會黨和共產黨中的少部分人前往巴黎、民主德國或是加拿大、美國;而大部分MIR和社會黨成員則選擇了貝隆在任的民主政府——阿根廷。

這些外逃出去的智利左派在異國他鄉並沒有停下反抗皮諾切特暴政的腳步。歐洲和北美的左派紛紛遊說各國政府,揭露皮諾切特的暴行,要求他們通過議會撤銷對智利的各類支援,甚至請求斷絕與智利的外交關係。在這批人中,奧蘭多·萊特里爾便是一個典型。

與此同時,聚集在阿根廷的智利左派人士也不遑多讓。他們與南錐體其他各國的游擊隊領導人聚集在一起,試圖製造機會重新掀起拉美左派革命的高潮。

面對智利左派在境外展開的外交遊擊二合一的策略,皮諾切特政府很是惱火。一開始他稱其爲“鞋子裏的石子”,雖然不會給軍事政府帶來致命的打擊,但終究給他們帶來了很多麻煩。然而,1975年DINA對富恩德(Fuente)和桑杜切(Santuche)的成功抓捕使皮諾切特意識到了左派力量的壯大,這堅定了他剷除他們的決心。

另外,由於當時軍事政府內部除DINA之外還存在着不同的情報部門,爲了進一步加強其嫡系的實力並達到徹底掌控政府的目的,皮諾切特以及麾下的DINA也決心利用這一次千載難逢的機會,師出有名地建立一張佈滿整個南美的情報網絡,從而進一步擴充自身的實力。

1975年8月在南錐體幾個國家情報部門的例行集會上,智利的孔特雷拉斯提出了建立一個聯合情報組織的建議。這個想法很快得到了大多數拉美軍事獨裁國家的響應。1975年的11月25日,在首都聖地亞哥,智利、烏拉圭、玻利維亞、阿根廷與巴拉圭各個情報部門的首領齊聚一堂,正式簽署了有關“情報和行動合作”的協議。

出於對發起者智利的敬意,參加此次會議的烏拉圭上校將這一聯合行動稱爲“禿鷹”——以對應智利國徽中的安第斯山鷹。

“禿鷹行動”的誕生爲拉美各軍事獨裁國家提供了兩方面的便利。首先,橫跨會員國之間的大型數據庫的建立,極大方便了各個軍事政府通過情報信息的共享來知曉並監視政治異見分子的祕密活動。

爲了方便各類數據的儲存和傳輸,孔特雷拉斯在中央情報局的幫助下從美國引進了大型的計算機,並將相關人員與行動的報告全部數據化。除此之外,他們還在參與國之間設立了先進的電傳機設備,按照從1到5的編號代表不同的國家(1代表智利,2代表阿根廷,3代表烏拉圭,4代表巴拉圭,5代表玻利維亞。後續加入的巴西、厄瓜多爾和祕魯則編號6至8),以方便情報的交流與溝通。

其次,通過“禿鷹”的提前安排,各國之間的情報成員前往行動成員國執行任務時,不僅可以免受海關和安全部門的盤查,而且還能得到當地情報部門的支持配合並享有外交人員才應享有的外交豁免權。在這一系列的準備工作妥當後,“禿鷹”張開了自己的利爪,躍躍欲試地開始了“捕食”自己目標的行動。

“禿鷹”在行動

在禿鷹計劃提供的種種便利條件之下,智利“國家情報局”便開始了進一步的清洗活動。首先進入他們視線的便是原“左派革命運動”領導人米蓋爾·恩裏克斯(MiguelEnriquez)。

1975年8月,在布宜諾斯艾利斯的住宅中與下屬進行祕密集會的恩裏克斯被阿根廷的軍警包圍。雖然當時恩裏克斯通過暗門成功逃脫,但兩天後還是在附近一片玉米地裏被相關的情報部門抓獲並被解壓回了智利。情報局對其進行了數天的拷問卻沒有得到多少有利的信息,於是將他祕密槍決。

恩利克斯被捕之後,滯留在布宜諾斯艾利斯的烏拉圭烏拉圭左派領導人懷特勞(Whitelaw)、赫克託·古鐵雷斯(HectorGuitierrez)等人前去尋求烏拉圭原議員澤爾馬·米蓋利(ZelmarMichelili)的幫助,希望通過古巴大使館離開這片是非之地。然而出人意料的是,在這幾人會面的三天後,人們在一座橋下遺棄的汽車中發現了他們的屍體。

“禿鷹”不僅成功地暗殺了游擊隊的高層領袖,甚至將原本打算協助他們逃離的人也一同清除了。毫無疑問,這場清洗行動給在阿根廷的各國流亡團體帶來了極大的恐慌。與此同時,在巴西、烏拉圭、玻利維亞、巴拉圭和委內瑞拉,“禿鷹行動”還策劃並實施了一系列針對左派人士的綁架與暗殺活動。

之後,“禿鷹行動”將目光轉向了歐洲以及北美那些知名度更高,同時也對智利影響更大的左派人士。其中,文章開頭提及的奧朗多·萊特列爾便首先上了禿鷹機構的黑名單。在成功地刺殺了這名前阿連德政府時期的高官之後,皮諾切特政府還將這一恐怖事件推給了一小撮在美國的古巴流亡分子。

當時智利駐美國大使館的週報對於這一事件就特地摘取了《國家觀察》(NationalReview)的一份報道,認爲奧朗多的死與“在古巴的贊助下前往墨西哥有關”,並暗示“從他隨身攜帶的手提箱中發現了他與阿連德女兒貝阿特里斯往來於古巴和美國之間的信件”。

直到1992年西班牙律師費爾南德斯(JoseAgustinFernandez)與馬丁·阿爾馬達(MartinAlmada)在巴拉圭首都亞松森的檔案館不經意間發現了日後聞名的“恐怖卷宗”(ArchivosdelTerror)以及2003年美國外交檔案的解密,才向人們展現了事實:當年安裝炸彈的情報人員米歇爾·湯利(MichealTownley)正是中央情報局和智利國家情報局的雙料間諜。

奧朗多的遇害代表了“禿鷹行動”在這一時期的所達到的頂峯。在這種勝利的刺激下,孔特雷拉斯與烏拉圭軍隊高層甚至開始計劃刺殺美國議院中支持對智利和烏拉圭進行制裁的美國議員寇遲(Koch)。除此之外,在歐洲大陸上,“禿鷹行動”也盯上了流亡法國的智利社會黨高層。

就在“禿鷹行動”對這兩項行動進行計劃之時,中央情報局和法國情報部門通過自己在南美的情報渠道獲悉了此事,並及時叫停了相關的行動,這纔沒有釀成更大的恐慌與醜聞。但這次叫停,從側面也反映了美國政府高層,特別是基辛格對“禿鷹行動”的知情。

而這一事實則與此前萊特利爾慘案後美國方面聲稱毫不知情前後矛盾。實際上,在2003年記者迪金斯對原美國外交人士進行訪談之時,對方纔承認:“對於類似智利發生的這起謀殺事件,我們不僅沒有在公衆場合沒有采取一個強硬的反對姿態,甚至連在私下裏也沒有。”

“禿鷹”墜落

在美蘇角力的冷戰時期,美國放任甚至某種程度上協助“禿鷹行動”的立場還是比較容易解釋的:那就是利用一切手段打壓左派,從而儘可能地削弱前蘇聯在拉丁美洲的影響力。然而弔詭的是,雖然這一時期的美蘇之間基本沒有發生過直接的軍事衝突,然而在世界的其他地區。

在中東、東亞、東歐、印度支那、非洲與拉丁美洲,那些帶着自身訴求卻又被捲入其中的國家與人民之間的衝突與戰爭,卻幾乎貫穿了整個冷戰。那些發燙的槍管、令人血脈賁張的標語以及用熱血鑄成的一場場運動或戰爭,在這一時代的標籤“冷戰”面前,顯得如此的格格不入。正如哈爾·布蘭登(HalBrands)在書中戲謔的那樣:“拉丁美洲的冷戰,可以是任何東西,除了冷。”

1977年8月,皮諾切特迫於國內外有關智利人權問題的壓力,決定解散智利“國家情報局”。而至於“禿鷹行動”,雖然八十年代初該組織依然存在,然而早在1976年12月之後基本沉寂了,而據現有掌握的檔案顯示,最後一份“禿鷹行動”的文件日期爲1981年4月13日。

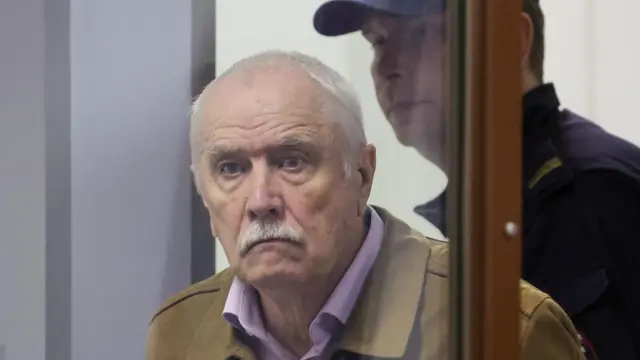

1988年,原智利國家情報局的首領孔特雷拉斯由於組織暗殺萊特利爾的罪名,被判7年監禁。1997年,皮諾切特在英國倫敦被批捕。2000年之後,智利學界有關獨裁時期的各類研究日漸增多。在天主教會的支持下,智利學界家也發起了一些搜索那一時期檔案資料的相關活動,各種回憶錄以及當事人的口供也陸續出版。

與此同時,美國和法國從2003年開始解密了一系列那一時期的祕密檔案。禿鷹墜落,智利以及拉丁美洲人民開始慢慢用自己的行動,重構整個大陸對那段時期的記憶。