神舟十號發射前險情:北斗系統被不明信號干擾

摘要:周寧和幾個年輕的博士喜歡踢足球,就像綠茵場上球員各司其責,他們在頻管仿真研究中也各有自己的位置:有的負責把實驗室獲取的用頻武器裝備電磁頻譜數據建成模型,有的負責研究電磁頻譜在不同環境中的傳播模型,有的負責制定武器裝備用頻規則,有的負責開發頻管仿真系統的前端平臺。仿真室工程師張雷鳴、簡盈等人組成的課題組,白天在機場、實驗室開展測試,晚上挑燈夜戰論證分析,先後突破了搭建實測環境不易、高速跳頻信號用頻兼容分析難等10多項關鍵技術,爲民航空地寬帶通信系統與軍用系統共享共用提供了精確的數據支撐。

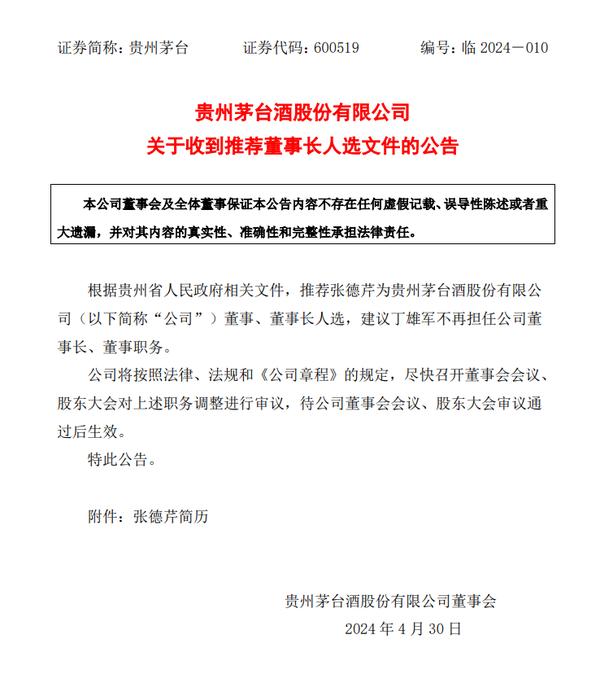

總參某電磁頻譜管理中心仿真室技術人員赴空軍某部,開展用頻裝備頻譜參數覈查和電磁環境採集。

在浩瀚的宇宙,有一種輕於無量、存於無形的物質,自被人類發現以來,迅速成爲改變世界和影響戰爭勝負的“魔幻之手”。它就是縱橫陸、海、空、天四維空間,承載億萬信息穿梭“地球村”的電磁波。

在總參某電磁頻譜管理中心仿真室,有一個19人的團隊,35歲以下的年輕人是主體,博士、碩士佔到了近80%。他們用理論規範驅散“電磁迷霧”,用數字仿真手段打造電磁譜頻“兵棋系統”,用精細化用頻技術使軍地充分共享有限的頻譜資源。

他們,被稱爲駕馭“魔幻之手”的人。

破解信息化戰爭的“阿喀琉斯之踵”

“電磁頻譜是一種支持機動作戰、分散作戰和高強度作戰的戰略資源。”61歲的高級工程師肖凱寧介紹說。這位仿真室的元老兩鬢斑白,精神矍鑠,說起話來中氣十足。“未來信息化作戰,誰贏得了制電磁權,誰就掌握了戰場的主動權”。

但電磁頻譜也是一把雙刃劍。“電磁頻譜具有空間域、時間域、頻率域的三維特性。”肖凱寧解釋說,“當多種用頻武器裝備密集部署時,三域重疊容易導致電磁通道‘撞車打架’,使裝備產生自擾、互擾。”

這種自擾、互擾不僅會使戰鬥力大打折扣,而且可能帶來災難性的後果。肖凱寧的辦公桌和書櫃上擺放着各種各樣的專業書籍,其中一本《現代戰場複雜電磁環境》記錄着這樣一組令人觸目驚心的戰例。

1967年,美軍“福萊斯特”航母上的艦載戰機受該艦雷達波束照射干擾,飛機懸掛的空地火箭彈意外點火發射,引發一場連鎖爆炸,釀成134人喪生、64人重傷、21架飛機損毀的慘劇。

1982年,英阿馬島之戰,號稱英軍海戰防空利器的“謝菲爾德”號驅逐艦因爲衛星通信和雷達系統存在用頻衝突,無法同時工作,造成雷達不能全時段預警探測,被阿根廷飛行員用兩枚“飛魚”導彈一舉擊沉。

“用頻武器裝備自擾互擾的問題如果解決不好,必將成爲打贏信息化戰爭的‘阿喀琉斯之踵’。”肖凱寧攥着拳頭說,“作爲頻管人,我們決不能讓這樣的慘劇發生在我軍身上。”

本世紀初,發生在演習場上的兩件事讓肖凱寧印象深刻。某次演習,上午戰鬥機起飛時總是受到干擾,等肖凱寧團隊下午從外地趕到時,演習早就結束了。還有一次,干擾只發生在演習部隊集結期間,他判斷是部隊使用的電磁頻譜產生了衝突。“但部隊一走,產生干擾的電磁環境就發生改變,根本沒法找原因”。

這兩件事讓這位頻譜領域的專家意識到,“戰場的頻譜管理必須要在戰前解決”。而要做到這一點,最關鍵的是如何預先發現體系化作戰中可能存在的用頻衝突。

肖凱寧對世界軍事有着濃厚的興趣,他在研究世界近幾場高技術局部戰爭時發現,西方軍事強國在戰前就已經採用計算機模擬仿真手段,對戰爭進程包括戰場用頻情況進行反覆推演,有效確保了戰時各種用頻裝備有機兼容、高效運轉。

而當時,我軍對信息化作戰條件下武器裝備作戰用頻推演,既沒有可靠的技術手段,更沒有具體的實踐經驗。也是從這時起,肖凱寧下定決心,要把仿真技術和電磁頻譜管理結合起來,一步步破解信息化戰爭的“阿喀琉斯之踵”。

打造我軍電磁頻譜“兵棋系統”

仿真室裏的年輕人都知道,肖凱寧是一個“注重籌劃、邏輯縝密”的人。“他喜歡在項目開始前做好工作路線圖和技術路線圖。”34歲的博士周寧說。

在肖凱寧向電磁頻譜仿真推演進軍的路線圖裏,第一步是要搭建一個頻譜兼容性檢測實驗室,解決武器裝備之間的互擾難題。

經過一年多的努力,一座先進的實驗室在京郊某營區落成。實驗室寬闊的牆壁和屋頂上佈滿了錐形的吸波材料,不同制式的天線佈設在待檢裝備四周。

“這個平臺就像CT掃描儀一樣,可以對用頻武器裝備的頻譜參數等幾十項指標進行精細‘體檢’,解決了長期以來頻譜特性測不準、測不全的問題。”該中心一位領導說。這一開創性的成果,獲得軍隊科技進步一等獎。

這個國內一流的電磁頻譜特性綜合測試分析平臺不僅能幫助新裝備戰鬥力“滿格”走向戰場,而且對電磁頻譜仿真推演系統意義重大。肖凱寧介紹說,掌握了用頻武器裝備的頻譜參數,就能實現精細化建模,從基礎上確保仿真推演結果的準確性。可以說,實驗室的建成奠定了頻管仿真的硬件基礎,邁出了我軍頻管仿真手段建設關鍵性的第一步。

此後,肖凱寧的目光開始投向頻管和數字仿真的交叉領域。在我國,這一交叉領域尚處於理論研究階段,肖凱寧雖然是頻譜管理領域的老兵,但在仿真技術方面也是一個新手。他一腳踏進了未知世界,所走的每一步都是開拓性的。

他帶領5名80後博士碩士組建仿真研究團隊,周寧就是其中的一員。他介紹說,因爲軍地院校都沒有相關學科,5名成員的專業都與頻管仿真領域不搭界,“隔行如隔山”。

他們從頻管數字仿真的基本概念入手,深入國防大學、軍事科學院、朱日和訓練基地等幾十個不同類型單位學習調研,形成近百萬字的論證報告,一步步搭建起了頻管仿真系統的框架。用肖凱寧的話來說,這是“‘愚公移山’式的論證研究”。

周寧和幾個年輕的博士喜歡踢足球,就像綠茵場上球員各司其責,他們在頻管仿真研究中也各有自己的位置:有的負責把實驗室獲取的用頻武器裝備電磁頻譜數據建成模型,有的負責研究電磁頻譜在不同環境中的傳播模型,有的負責制定武器裝備用頻規則,有的負責開發頻管仿真系統的前端平臺。

在整個研究中,精準的數據成了所有人的終極追求。在一次聯調聯試任務中,30歲出頭的工程師王紹青連續奮戰10多個小時,將事關某型雷達佈陣距離的一個參數,由業內允許5分貝的誤差,一點點地從4分貝壓減到1分貝。由此,該型雷達佈陣距離精度提高了10%。自此,大家再也不叫他王工,而是喊“分貝哥”。

經過3年多的艱辛探索,這個團隊終於將數字仿真技術引入頻管分析領域,將大量典型主戰裝備用頻特性“數字化”,成功地把成體系的武器裝備“裝”進了方寸熒屏,初步搭建了全軍第一家頻管數字仿真平臺,推動我軍頻管仿真手段實現了第二次跨越。

很快,頻管仿真系統就開始發揮作用。前些年,我軍同一空域多架無人機上天后,容易出現失聯失控的現象。仿真室技術人員發現,無人機頻率使用不合理,導致與其他系統存在頻率衝突,“就像風箏線互相纏繞打結一樣,誰都飛不了”。

博士畢業剛滿兩年的周寧帶領成員通過頻管仿真系統進行6480餘次實驗,終於用162張圖表、203148組數據,爲總部規劃無人機頻率提供科學依據。

在第二次跨越的基礎上,他們又搭建出具有自主知識產權的我軍電磁頻譜版的“兵棋”推演系統。這一系統能夠將部隊作戰階段用頻計劃進行動態推演,用精準的數據預先發現可能出現的用頻衝突。

近幾年,爲了推動頻管仿真更加準確可信、更加貼近實戰,他們又瞄準技術前沿,向頻管仿真的下一個高地——半實物頻管仿真系統發起了新的衝鋒,力求充分發揮數字仿真和實裝檢測技術“一加一大於二”的融合優勢,努力實現我軍頻管仿真手段的第三次跨越。

與此同時,仿真室年輕的博士鄢餘武牽頭成立課題組,用精準的數據、科學的方法編制了3大類、80餘種武器裝備的用頻規則,從源頭上確保武器裝備科學排兵佈陣,充分發揮效能。目前,這個“規則庫”還在不斷擴容完善,越來越多的部隊遂行作戰、訓練和非戰爭軍事行動,頻譜使用將“有章可循”。

努力讓“魚”和“熊掌”兼得

除了打造頻譜仿真推演系統,仿真室還負責重大任務的用頻保障。

2013年6月8日,“神舟十號”載人飛船發射在即,控制中心卻突然傳來“險情”,安裝在控制中心大樓樓頂、負責接收“神十”主、副着陸場搜救直升機定位信號的北斗導航系統,被不明信號侵佔干擾,信息回傳受到影響。

如果失去北斗導航系統的定位支持,着陸場搜救直升機將無法迅速找到“神十”返回艙,後果不堪設想。此時,距離飛船發射窗口期僅剩3天,距離飛船預定返回時間只有18天。

仿真室臨危受命,指派工程師賈立印帶上設備,急赴事發地域。經過耐心搜索,他們發現了幾個可疑信號,但由於時無時有、時強時弱,一時仍然無法鎖定目標,賈立印決定蹲守。

在6月火辣辣的太陽底下,他一連10多天,每天14小時待在樓頂,一邊監控,一邊進行數據仿真分析,終於確定了干擾信號來源,併成功進行規避。

2013年6月26日8時7分許,當“神舟十號”載人飛船返回艙按照預定方案,在位於內蒙古的主着陸場成功着陸時,皮膚被曬傷的賈立印興奮不已。飛船返回艙能成功着陸,也有他和仿真室戰友們幕後的付出。

前幾年,某新型導彈試射在即,但負責監控導彈發射階段飛行軌跡的測控雷達突然“失明”,總部指示迅速排查。仿真室趙華維等4位工程師星夜兼程趕到事發地域。

開機,篩查,定位……十幾個小時過去了,他們在距離雷達30多公里一個縣城的體育館樓頂,“逮”住了第一個干擾源。次日,另外兩個分散在方圓幾十公里內的干擾源,也相繼被排除。電波暢通,雷達“雙眼”復明,新型導彈如期發射。

類似的事情發生多了,大家都在思考,“電波大道”上何以總是事故易發、頻發?仿真室的工程師們給出了答案:“電磁頻譜不僅資源稀缺而且軍地共用,這就需要通過特定的方法手段,讓大家各行其道。”

事實上,仿真室的官兵常常面臨攸關國家安全和經濟發展的兩難抉擇。

2012年5月,國家級科研專項民航空地寬帶通信系統取得重大突破,一旦投入使用,將打破飛機信息孤島狀態,在萬米高空自由地打電話、視頻聊天將成爲現實。

但有關部門審覈時發現,承載該系統的電波“高速公路”上,已經“奔跑”着軍地多種重要信息系統。一旦空地寬帶通信系統投入使用,不僅與軍用系統相互干擾,還將成爲影響國土防空和飛行安全的重大隱患。

仿真室工程師張雷鳴、簡盈等人組成的課題組,白天在機場、實驗室開展測試,晚上挑燈夜戰論證分析,先後突破了搭建實測環境不易、高速跳頻信號用頻兼容分析難等10多項關鍵技術,爲民航空地寬帶通信系統與軍用系統共享共用提供了精確的數據支撐。

幾年來,仿真室先後解決了空軍某型重要預警探測系統與地方用頻衝突、軍用武器系統頻率與4G業務規劃某頻段衝突等難題,讓“千軍萬馬”和“千家萬戶”共享寶貴的頻譜資源。

用肖凱寧的話來說,仿真室一直在探尋軍民深度融合之道,“努力讓‘魚’和‘熊掌’兼得”。