兩岸使者曹聚仁先生的風雨人生

摘要:曹聚仁說,北京派人去最好,如果不去,他去金門會見蔣經國。徐淡廬說:“我陪同曹聚仁夫婦從北京出發到廬山、溪口訪問,我都記了日記,並拍了照片。

文章摘自:黨史文苑,作者:柳哲。

1972年7月23日,曹聚仁先生在澳門逝世,中共中央領導人毛澤東和周恩來極其關注。周總理不僅委託香港《大公報》社長費彝民先生在港澳成立曹聚仁先生治喪委員會公祭,還評價他爲“愛國人士”,爲其墓碑定稿:“愛國人士曹聚仁先生”。同時,安排其親屬赴港悼念與料理後事。曹聚仁先生的愛國精神備受國共兩黨政要所推崇。

曹聚仁先生

左翼文壇的“烏鴉”

曹聚仁字挺岫,號聽濤,常用陳思、阿挺、丁舟、趙天一、土老兒、沁園等筆名。1900年6月26日,他出生於浙江浦江縣通化鄉蔣畈村(今屬蘭溪市梅江鎮)。

其父曹夢岐,是耕讀出身的清末最後一科秀才。曹聚仁天生聰慧,幼承父訓,先讀私塾,後轉到育才學堂就讀。他3歲始讀《大學》,4歲讀《中庸》,5歲讀《論語》《孟子》,6歲動筆,7歲背誦《詩經》。

1915年,曹聚仁考入浙江第一師範學校。這裏有單不庵、朱自清、俞平伯、陳望道、劉延陵、夏丏尊、劉大白等一大批名師。五四運動時,杭州一師成立學生自治會,他被推舉爲學生自治會主席,著名的“一師風潮”,便是由他和宣中華、馮雪峯等領導的。後來,他又主編《錢江評論》,與北京的《新潮》、上海的《覺悟》桴鼓相應,顯示了他在文字、編輯、採訪方面的特長。

1921年,他從浙江第一師範畢業後,來到了上海。他一邊讀書,一邊寫稿,成爲邵力子主編的《民國日報》副刊《覺悟》的主要撰稿人,先後寫了100多萬字。依靠《民國日報》這個圈子,他結識了許多師友,例如柳亞子、葉楚傖、胡樸庵、陳獨秀、張聞天、瞿秋白、戴季陶等。特別是吳稚暉,對他以後寫文章,影響很大。

1922年4月,國學大師章太炎應江蘇省教育會之邀請,到上海作國學演講,曹聚仁以《民國日報》特約記者的身份,前往聽講並作筆錄。由於國學功底深厚,他所作記錄很準確,深得邵力子稱許。章太炎所作演講在《覺悟》副刊上連載,後結集《國學概論》一書出版,至今已先後印行了40版次,還有日譯本,成爲當時大專院校流行的文史課本。曹聚仁因此成爲章太炎最年輕的弟子。

1923年後,曹聚仁先後在上海藝術專科學校、暨南大學等學校任教,成爲一名年輕的教授。隨後,他又先後在復旦大學、持志大學等校任國文或史學教授。

1931年8月22日,曹聚仁在上海創辦《濤聲週刊》,以敢於直言而聞名於世。曹聚仁自比“烏鴉”,提倡“烏鴉主義”,意思是既要報喜,也要報憂!他“赤膊上陣,拼死拼活”的辦報精神,得到了魯迅的讚賞與支持。

1935年3月,曹聚仁又與徐懋庸共同主編《芒種》半月刊,封面上印着一幅木刻的《春牛圖》,表示接近農民生活,也含着勤勞耕作以待秋收之意。《芒種》提倡大衆語,是更接近口語的文體。據曹聚仁回憶,當時《芒種》所寫的題材有三:“一是魯迅所慣寫的雜文,以批判現實剖解時事爲主,我們在《濤聲》時期所寫的,都是這一類的文字;二是我們所寫的歷史小品,有着借古喻今的諷時意味……三是報告文學,見之於報章的特寫。此外,還有周建人、賈祖璋諸兄的科學小品。大體說來,我們所寫的題材,都和現實生活有關的。”

《芒種》鍼砭時弊,借古喻今,繼承了《濤聲》的批判精神和潑辣文風,成爲左翼文壇上頗有影響的刊物。

救亡愛國的“記者”

全國抗戰爆發後,曹聚仁脫下長衫,走下講壇,走出書齋,以名教授、名作家、名學者的身份,投入到抗日的洪流中去。他換上軍裝,改行做了戰地記者。

曹聚仁帶筆從戎,住進了與蘇州河一河之隔的第八十八師孫元良司令部,隨軍進退,冒着槍林彈雨,出生入死,源源不斷地爲《大晚報》《立報》和中央通訊社撰寫戰地通訊。10月,他進入謝晉元第五二四團駐守的“四行倉庫”,目睹了800壯士英勇堅守的全過程,並作了及時報道,給沮喪的中國人民以興奮與安慰。後來,他將這些身臨其境的一切,都寫入了他編著的《中國抗戰畫史》中,爲後人留下了極其重要的歷史資料。

上海、南京相繼失守後,曹聚仁受中央通訊社聘請,任戰地特派員。由於戰線變動,他也逐日往西往北退去,趕上了臺兒莊戰役和徐州會戰。1938年4月7日,中國軍隊取得轟動海內外的臺兒莊大捷。曹聚仁率先報道了這一勝利的消息。消息見報,舉國若狂。4月9日,曹聚仁的《臺兒莊巡視記》的長篇報道,又在全國各報相繼刊出。

1939年,應蔣經國的邀請,曹聚仁到了贛州,創辦《正氣日報》,任總編輯,併成了蔣經國的高參。

抗戰八年,對他來說是一個很大的轉折,使他成爲一位知名軍旅記者。如果說他以前是“讀萬卷書”的話,那麼這8年,就是“行萬里路”了。

解放前夕,《前線日報》社長馬樹禮先生,爲曹聚仁全家買好了去臺灣的船票,但他最後還是留在上海迎接解放。1950年7月,他隻身去了香港。行前,他曾寫信給夏衍、邵力子等人。邵力子答覆:在海外,也一樣可以爲國家出力。這一去,他羈留港澳就是22年!這22年,他一直爲祖國和平統一大業奔走呼號,直至1972年走完最後的人生。曹聚仁是最早在海外華文報刊上爲新中國系統地進行愛國主義宣傳的海外記者。

1956年至1959年,曹聚仁先後六次被邀請回內地採訪。毛澤東主席曾兩次接見他,周恩來總理、陳毅副總理以及張治中將軍等也先後與曹聚仁進行會談。

1956年7月16日,曹聚仁應周恩來邀請在頤和園夜宴。8月14日,他在《南洋商報》第三版撰文《頤和園一夕談——周恩來會見記》。其後不久,印度尼西亞華僑主辦的《生活週刊》刊發報道《周總理約曹聚仁在頤和園一夕談》,正式向海外傳遞了國共可以第三次合作的信息,第一次提出“國共第三次合作”,在海內外引起強烈震動。

1956年10月3日下午,毛澤東約曹聚仁作了長談,當曹聚仁說他自己是自由主義者時,毛澤東叫他不妨再自由些。毛澤東還向他詢問了許多關於蔣經國在贛南的舊事。1959年8月23日,金門炮戰前幾天,毛澤東再一次接見了他,讓他將中共金門炮戰的目的,主要是對美不對臺的底細,轉告給蔣氏父子。隨後不久,他在《南洋商報》發表金門炮戰的獨家重大新聞。

曹聚仁主張國共之間要和衷共濟,和談解決,不能自相殘殺。1956年6月28日,他在給一位朋友的信中寫道:“我的看法,要解決中國的問題,訴之於戰爭,不如訴之於和平,國共這一雙政治冤家,既曾結婚同居,也曾婚變反目,但夫妻總是夫妻,牀頭打架牀尾和好,乃勢所必至,爲什麼不可以重新回到圓桌邊去談談呢?……月前有一位華僑實業家,他誠摯地對我說:‘國共之爭不止,華僑間的矛盾所引起的痛苦不會消除的。’華僑既有此共同的期望,我們在輿論界,爲什麼不出來高聲疾呼呢?……我只是主張國共和談的人,而不是發動和談的人,那些謠言專家用不着多費心力的。”

爲兩岸和談奔波

據周總理辦公室主任童小鵬的回憶,周當時在頤和園會見曹聚仁時,闡明“國共第三次合作”的思想。曹聚仁曾試探性地詢問了周恩來,關於“和平解放臺灣”的談話,究竟有多少實際價值。周恩來答稱:“和平解放的實際價值和票面價值完全相符。國共兩黨合作過兩次,第一次合作有國民革命軍北伐成功,第二次合作有抗戰勝利。爲什麼不可以第三次合作?”一個月後,曹聚仁在他任職的《南洋商報》,向海外首次傳遞了國共可以第三次合作的訊號。

曾任中央調查部辦公室副主任、中央統戰部辦公室副主任、中央對臺工作領導小組辦公室副主任、駐瑞士大使館首席參贊、國家安全部諮詢委員會委員的徐淡廬先生也回憶說:“曹聚仁從1956年到1959年多次訪問大陸,都是我親自陪同曹聚仁先生,密商國共和談相關事宜。”他也認爲國家有關部門應該重視對曹聚仁的研究和相關紀念活動,不能埋沒他爲祖國統一大業所作出的重要貢獻。

徐淡廬說:“過去由於政治的原因,我嚴守祕密,對曹聚仁爲兩岸和談奔走一事,我一個字也不敢向外界透漏。現在的形勢很好,各界對曹聚仁曾爲兩岸和談奔走的歷史都很關心。由於工作上的關係,我與曹聚仁有過一段特殊的交往。現在我的身體,又如此不好,如果不將這段歷史,向現在國家有關部門和後人說清楚,我對不住曹聚仁先生,也對不起國家。我希望國家有關部門,要重視對曹聚仁的研究和宣傳,這符合老一輩無產階級革命家毛澤東、周恩來、陳毅生前對曹聚仁極其重視的歷史事實。等我身體稍有好轉後,我再向組織調閱當時曹聚仁與毛主席、周恩來、陳毅的談話記錄,以及我寫給中央統戰部和中央調查部的報告和日記,將曹聚仁爲兩岸和平統一奔走的歷史記錄下來,作爲我對歷史的交代,也作爲我一生中要完成的最後一件重要的事情。”

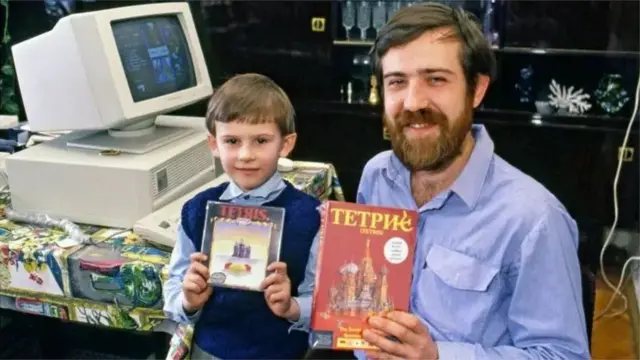

徐淡廬還鄭重題詞:“我是曹聚仁先生爲兩岸和平統一事業奔走時的歷史見證人,我有日記和照片可以參考。”

徐淡廬還說:“曹聚仁在江西贛南時代,與蔣經國很熟,曹聚仁與蔣經國那一批人也很熟。曹聚仁曾對我說,有一位與蔣經國十分親信的黃寄慈(曾任蔣經國的機要祕書,與曹聚仁都是省立浙江第一師範弘一法師的學生),曾來澳門看過他。我們將情況向毛主席、周總理作了彙報。毛主席定了假戲真做的原則,毛主席就是讓曹聚仁作宣傳。炮轟金門以後,他聽了我們的意見後,曾寫了一封信。我去廣州以後,聽他的彙報。陳老總(陳毅)對我說,他對黃寄慈講,希望蔣經國派個代表團來,派人來談判,國共和談,讓徐淡廬去當代表團的理事長,周總理看了笑了笑說,他不是徐淡廬,是汪淡廬,王淡廬,不會是徐淡廬。當國民黨的理事長,說他是胡說,他是有些亂想。毛主席與曹聚仁談了38天,有意識地讓他透露過去,我講第三次國共合作,儘管可以放心,派人來談。曹聚仁當時確實提出過一個意見,在金門舉行國共談判。我們是準備讓蔣經國到金門來。曹聚仁說,北京派人去最好,如果不去,他去金門會見蔣經國。據我當時所知,曹聚仁並未去臺灣。蔣介石、蔣經國派人去澳門,與曹聚仁見面,我是相信有的。那時候去很方便,沒有危險。”

徐淡廬說:“我陪同曹聚仁夫婦從北京出發到廬山、溪口訪問,我都記了日記,並拍了照片。日記與照片我都還保存着,你們可參考。當時爲什麼要去廬山、溪口呢?那時是準備修理。蔣介石回來的話,他願意到廬山原來的地方居住,所以去看,到溪口去住,更不用說。我們看了蔣介石在廬山居住過的‘美廬’和溪口的蔣介石的故居和蔣母墓地。後來曹聚仁回香港以後,專門有報告寫給蔣氏父子,照片也寄去了。其中幾張照片,還是我用我帶的相機拍的,曹聚仁自己的相機沒有拍好照片。”

1957年6月份,徐淡廬曾陪同曹聚仁夫婦參觀廬山、溪口,以日記的方式,如實記錄了他們的祕密行程。日記這樣寫道:

6月11日上午7時半,由京乘火車陪同曹(聚仁)鄧(珂雲)夫婦往廬山,6月13日傍晚七時許到了九江。6月14日,九江招待所接待太好,未免過分。我說真如你說草頭(指蔣介石)果能來此,多有意思。曹說,他(蔣介石)來就會當上賓了。6月15日,上午遊黃龍寺、黃龍潭、烏龍潭。6月16日,大雨不停,也學作詩。6月17日雨後大霧,罩着人似難透氣,又領略一次“不識廬山真面目”之不妄也。都不甘悶坐室中,去蔣介石住宅看看,正在修理中,頗爲零亂,原有陳設已移存它處。廬山大廈頗具氣魄,石階兩旁杉柏齊立,蔣介石所辦臭名遠揚的廬山訓練團即設在大廈內。

6月18日天氣很好,早點畢,立即出遊,仙人洞確有寧靜氣氛,大天湖王陽明題有辭句,寺廟只餘石屋兩間,多數建築均被日本鬼子所毀。詩文甚多,我看“朝耕白雲晚種竹”是佳句。客人注意寺廟在解放前後的對比,對新聞事業資本主義經營方式的盈虧津津樂道。他對報紙所載批判章伯鈞、儲安平等人的反動言行不願發表意見,但又表示對整風問題將作若干萬字的報道。我觀他不讀《人民日報》社論,寫通訊十分粗淺,抵廬山當晚買了幾張風景照片寄給《南洋商報》也算交卷。下午遊著名的含鄱口,居高臨下,鄱陽湖盡收眼底,堪譽氣象萬千。6月20日離軲嶺返九江,6月21日上午到海會寺、星子縣。客人姑妄言之,我則姑妄聽之,他說,這是反動統治時代的著名地方,將來老草頭(指蔣介石)可居南山,蓋牯嶺羣衆多,恐有未便,兼南麓臨鄱陽湖,還別具妙處。實在不知其妙在何處!晚8時乘江順輪東下。

7月2日抵溪口因食居都不便,又續往寧波,到時已暮色蒼蒼。7月3日,早上自寧波轉回溪口,一小時就到了。來不及去雪竇寺、妙高臺等地,只看了蔣氏父子的母親住地、墓地,以及武嶺學校舊址等處。溪口沿武溪設鎮,長長一條街,據說有千多人口。我們在區委會休息,有的到奉化開會,有的下鄉搞生產,只留一指導員看家。文昌閣已半毀,墓廬室內已毀,墓園都完好,蔣氏老家和武嶺學校被公安軍第二預備學校佔用了。曹(聚仁)說,學校是研究農業的,可惜,應保留。還說,張愷回來仍可搞這項工作。區指導員說,已先後有人來此看過,包括邵力子等人也曾以視察爲名來此,引起羣衆的顧慮,謠傳蔣光頭又要回來。蔣介石的侍從還有幾人住此。一天多來已是晴天,但又熱點,我們在區委稍事休息又登上回程。

曹聚仁晚年在寫給胞弟曹藝、原配夫人王春翠的許多家書中,披露了他爲兩岸和談奔波的不少鮮爲人知的內容。

他在家書中寫道:“本來,我應該回國去了,但此事體大,北京和那邊(指臺灣蔣介石、蔣經國父子),都不讓我放手。前幾年,我能把局面拖住,可說對得(住)國家了。”“我何日動身,要等總理的指示!這兩日,重要的客人都走了。我是等得這麼久了。前天,碰到羅主任(時任國務院總理辦公室副主任羅青長),他是這麼說的。”“我目前責任重大,只要翠(原配夫人王春翠)到了海外,安安過日子,不要關心我的工作,不要多擔憂就好了。我的工作,目前很重要,幸而沒有大危險。你勸她不要替我擔憂就是了。”(致曹藝)“我的寫稿工作,乃是北京所指示的,面對華僑,當然不能一鼻孔出氣,否則作用全失。我也想不到會變成全世界華僑的思想指路牌,所以,京中對我特別關懷。我的醫病,也靠京中幫助的。我當然不能聽織雲(鄧珂雲,曹聚仁夫人)她們的意見,此間自有領導的人。”(致曹藝)“我替政府做事,或留或歸,我是作不得主的。”(致王春翠)“我的事,一切等總理決定,我不敢自作主張。不過他對我的工作還滿意。”(致曹藝)“我最近很忙,本來26日回廣州,因爲那邊(指臺灣方面)要我留在香港,就遲延下來了。”(致曹藝)“我的工作,絕對保密。他們要知道,(指批鬥曹藝先生的那些人)就問周總理去好了,這是總理吩咐我的。”(致曹藝)“如你所想,因爲,這一線並未斷過,北京也叫我留在香港等接洽。這十年中,那邊並未有什麼動作,這就是我的力量了。”(致曹藝)“我的行止也要聽北京的吩咐的。本來,我的行止是不許告訴你們的。”(致王春翠)“我在做的事,一直在拖着,因爲世界局勢時有變化。別人也只是挨着,做過婆婆的,要她做媳婦是不容易的。我只是做媒的人,總不能拖人上轎的。……我何時回北京,還未定。要等總理回來再說。”(致王春翠)“聚仁奉命在海外主持聯絡及宣傳工作,由統戰部及總理辦公室直接指揮……工作情況絕對保密。”(致曹藝)“我目前是替政府做事,種種都是不可以隨便的。否則,我還不回國嗎?我有如一個哨兵,能夠說,我不站在前哨嗎?”(致王春翠)……

親朋好友的“追憶”

1998年6月13日,中共中央統戰部原副部長童小鵬說:“50年代,曹聚仁先生爲祖國統一事業奔波來北京時,我見過面。但寫不出回憶文章,現題了一句話,供參考。原中央對臺工作辦公室主任,兼總理辦公室副主任羅青長,他參加過當時的接待會談工作,請向他調查。”他還頎然應邀爲曹聚仁研究資料中心題詞:“曹聚仁先生爲祖國統一事業奔波的愛國主義精神值得學習和發揚。”

9月28日,童小鵬再次說:“曹聚仁先生愛國,主張和平統一祖國,這是可以相信的。”“他到北京時,曾向周恩來總理報告,他曾從香港坐船到海中,同蔣經國見面,就引起總理的懷疑,認爲他的話,有真有假,但只要他能把黨和政府的對臺政策傳過去,就可以假當真,假戲真做,不予追究。關於這方面,不能只從她女兒的文章(指曹雷於1998年3月8日—10日,在臺灣《聯合報》發表的《父親原來是密使》一文)看,要研究,實事求是地宣傳。”

童小鵬在《風雨四十年》中披露:“一九五六年七月,周恩來向香港記者曹聚仁談話,講到國共兩黨可以第三次合作”;“一九五八年八月的一天,毛澤東接見了香港來大陸瞭解情況的記者曹聚仁,並談了話,關於炮擊金門行動,讓曹轉告臺灣。”

鄧珂雲(曹聚仁夫人)曾在筆記裏寫道:“一天(1958年8月),童小鵬來新僑飯店,我們恰巧出去了。他留了一張便條,放在臥室的寫字檯上,上書‘明日上午10時,主席接見你’(大意),下書童小鵬。”

1998年4月16日,全國人大常委會副委員長程思遠說:“接到4月11日來信,知道你在參與籌建曹聚仁研究資料中心,此一歷史創舉,具有重大意義。弟亦樂觀其成。上世紀60年代,曹先生擔任《正午報》總主筆,弟應曹先生之請,爲該報《政海祕辛》專欄寫稿,所以彼此頗有交往。囑爲這一中心題詞,自當遵辦。題詞隨函奉上,即乞察收。”題詞內容爲“題贈曹聚仁研究資料中心:學習聚仁先生治學精神,爲弘揚中華文化作貢獻。一九九八年春九十老人程思遠。”

6月4日,程思遠又來信祝賀:“來函敬悉,承示今年7月,爲曹聚仁先生誕辰98週年,屆時聚仁先生研究資料中心,將正式宣告成立,此對於弘揚愛國主義,樹立治學楷模,具有重大意義,謹表示由衷的祝賀!”

1997年,曹聚仁家鄉投資1000萬餘元,創辦了以曹聚仁命名的學校,1999年8月,該校師生寫信給程思遠副委員長,請求他爲該校題寫校名。程思遠欣然親筆題寫了“蘭溪市聚仁學校”。2000年,上海魯迅紀念館與上海市政協文史資料委員會爲紀念曹聚仁誕辰100週年而編寫了《曹聚仁先生紀念集》,程思遠不顧年事已高、政務繁忙,親自撰文,爲之作序,稱讚曹聚仁的一生爲“戰鬥的一生,愛國的一生”。

《濟南日報》發表《1963國共高層的一次絕密會晤》一文,首次披露了1963年國共高層的一次絕密會晤。1996年,香港《南華早報》曾發表了一篇來自祖國大陸的新聞,點出了參加這次祕密會晤的是蔣介石和蔣經國父子,或者是其中的一位。同年4月,香港某雜誌發表了“文詩碧”的一篇題爲《周恩來確在南海某島祕密會晤蔣經國》的專稿。該文點出了國民黨參加會晤的不是蔣介石,也不是陳誠,而是蔣介石的兒子、時任臺灣國民黨“政務委員”、臺“國防部政戰部副主任”的蔣經國。

1972年1月12日,曹聚仁給香港大公報社長費彝民寫信,透露了蔣介石的想法。他在這封信如此寫道:“弟老病遷延,已經五個半月,每天到了痠痛不可耐時,非吞兩粒鎮痛片不可,因此仍不敢樂觀。痠痛正在五年前開刀結合處,如痛楚轉劇,那就得重新開刀了。醫生說,再開刀便是一件嚴重的事,希望不至於如此。在弟的職責上,有如海外哨兵,義無反顧,決不作個人打算,總希望在生前能完成這件不小不大的事。弟在蔣家,只能算是親而不信的人。在老人眼中,弟只是他的子侄輩,肯和我暢談,已經是紆尊了。弟要想成爲張嶽軍(指張羣),已經不可能了。老人目前已經表示在他生前,要他做李後主是不可能的了。且看最近這一幕如何演下去。昨晨,弟聽得陳仲宏(陳毅)先生逝世的電訊,惘然久之。因爲,弟第一回返京,和陳先生談得最久最多。當時,預定方案,是讓經國和陳先生在福州口外川石島作初步接觸的。於今陳先生已逝世,經國身體也不好,弟又這麼病廢。一切當然會有別人來挑肩仔,在弟總覺得有些歉然的!”

曹聚仁自比“燈臺守”,爲了祖國統一,他放棄自由主義,走向了孤苦伶仃、無怨無悔的愛國道路。他爲兩岸和平統一事業,奔走呼號,殫精竭慮,鞠躬盡瘁,死而後已。他秉持民族大義,心繫兩岸,苦盼統一。