著名戰略專家楊承軍:中俄在這些領域互有優勢,軍事科技合作前景十分廣闊

摘要:就在習主席準備前往俄羅斯進行國事訪問之際,本刊記者採訪了著名軍事戰略專家、核戰略專家楊承軍教授,他就中俄兩國在戰略領域的合作和近期關係兩國的國際熱點問題闡述了自己的見解:。楊教授分析認爲,此次習主席對俄羅斯進行國事訪問,體現出兩國進一步增強戰略互信,有四大亮點特別值得關注:一是兩國過去在反法西斯戰爭以及和平建設時期,兩國有過多年的合作傳統,兩國的根本戰略利益是一致的。

中俄戰略互信進一步加強,軍事合作空間廣闊

——《祖國》訪著名軍事戰略專家楊承軍

《祖國》記者 楊晨

中俄關系的高水平發展業已成爲當今國際社會高度關注的熱點和焦點,特別是中俄兩國元首的戰略規劃、親自引領和密切交往,是兩國關係深入發展的強勁動力。

應俄羅斯聯邦總統普京邀請,國家主席習近平將於6月5日至7日對俄羅斯進行國事訪問,並出席第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇。在中俄建交70週年的重要年份,中俄兩國元首再次舉行重要會晤,不斷增進互信、深化合作、加深友誼,將推動中俄全面戰略協作夥伴關係向前發展。

習近平主席與普京總統

一步一個腳印走來的中俄關系

中俄關系發展一步一個腳印,歷久彌堅。從建立“平等信任、面向21世紀的戰略協作夥伴關係”到“平等信任、相互支持、共同繁榮、世代友好的全面戰略協作夥伴關係”,再到“全面戰略協作夥伴關係新階段”,中俄關系的高水平發展成爲當今國際關係領域突出亮點。有目共睹,中俄關系持續穩定發展,承載着兩國人民的共同願望,符合兩國的共同利益,也是維護世界和平的重要戰略穩定因素。

在科技和軍事領域合作前景廣闊

在高科技和軍事領域,中俄之間有將近30年的密切合作。2017年6月7日,國務委員兼國防部長常萬全上將在出席上海合作組織成員國國防部長會議期間,與俄羅斯國防部長紹伊古進行了會晤,兩國國防部長簽署了《2017-2020年中俄軍事領域合作發展“路線圖”》。該“路線圖”對中俄2017-2020年的軍事合作進行了頂層設計和總體規劃,這是兩國高水平戰略互信和戰略協作的具體體現,有利於雙方攜手應對安全領域的新威脅、新挑戰,共同維護地區和平穩定。就在習主席準備前往俄羅斯進行國事訪問之際,本刊記者採訪了著名軍事戰略專家、核戰略專家楊承軍教授,他就中俄兩國在戰略領域的合作和近期關係兩國的國際熱點問題闡述了自己的見解:

中俄元首的戰略引領和密切交往是兩國關係深入發展的強勁動力。多年來,兩國元首保持着年度互訪的慣例,同時有着相互支持對方舉辦重要國際活動的良好傳統。今年4月,應習近平主席邀請,普京總統來華出席第二屆“一帶一路”國際合作高峯論壇。兩國元首實現年內首次會晤,共同規劃兩國關係未來發展藍圖,爲雙方共同慶祝兩國建交70週年開了個好頭。習近平主席指出:“70年來,兩國關係風雨兼程、砥礪前行,成爲互信程度最高、協作水平最高、戰略價值最高的一對大國關係。”普京總統表示:“當前俄中全面戰略協作夥伴關係達到歷史最好水平,成爲國家間關係的典範。”兩國元首對中俄關系的戰略引領,爲中俄關系進一步發展奠定了堅實基礎,令各界對習近平主席此訪倍增期待。

楊教授分析認爲,此次習主席對俄羅斯進行國事訪問,體現出兩國進一步增強戰略互信,有四大亮點特別值得關注:一是兩國過去在反法西斯戰爭以及和平建設時期,兩國有過多年的合作傳統,兩國的根本戰略利益是一致的。此外,習近平與普京兩位領導人也建立了非常好個人友誼,爲兩國關係發展帶來巨大助力;二是兩國關係經過近三十年的發展具有很好的穩定性,在科技、軍事領域的合作有較好的基礎,在發展目標上兩國也趨於一致。美國將中俄兩國同時視爲對手,使中俄兩國也必須進一步增強互信、加強戰略合作;三是中俄兩國在科技和軍事領域的合作也具有相當強的穩定性,還具有高層次、高水平、高起點的特點;四是兩國的科技互補性非常強,俄羅斯過去和現在都是世界科技軍事超級大國,處於世界領先地位。作爲火箭軍的一名老軍人,感受到俄國在第四代戰機、航天動力裝置、航天測量、飛行控制等領域處於世界領先地位。蘇聯解體後,俄羅斯的GDP有所下降,軍事能力的發展有所放緩;而中國經歷了四十年的改革開放,綜合國力有了很大提升,取得了舉世矚目的成就,從而對我國的科技進步和軍事工業的發展起到了極大的推進。我國科技軍事發展雖然起步晚,但是發展速度快,也比較穩定、可靠。例如,我國火箭、導彈、衛星發射的可靠性、穩定性及發射成功概率方面,都超過了俄羅斯。基於此,兩國開展科技軍事交流合作的互補性非常強,對雙方都有利。

楊教授補充說,習主席此次對俄羅斯的友好訪問,不僅對兩國人民,對於世界上所有愛好和平的國家來說,都是一件好事。

楊承軍教授

軍事合作令中俄雙方受益匪淺

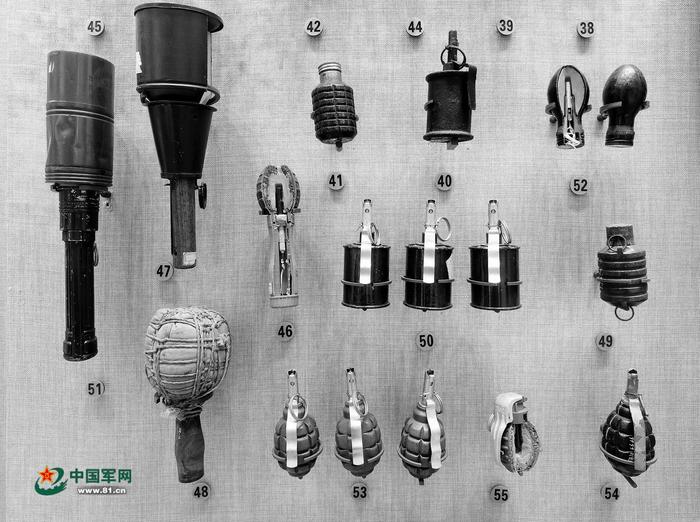

進口俄羅斯武器的國家很多,甚至能仿製的也有一些,但能夠仿製並且研製出更先進裝備的國家卻只有中國,即使是在難度最大的戰鬥機上,中國的仿製都非常出色。上世紀中國從俄羅斯進口了72架蘇27戰機,並且利用俄羅斯的零件自主組裝了105架殲11A戰機,之後就完全喫透了蘇27的技術,並且在這個基礎上研發出了殲11B戰機。最後還在殲11B和蘇30的基礎上研製出了非常先進的殲16,這種戰機是世界上最強大的戰術打擊飛機,甚至還超過了美國的F15SE“沉默鷹”,僅就作戰能力而言,中國的殲轟7就超過了俄羅斯的蘇34,以在“航空飛鏢”中的估計來看,一架殲16至少相對於3架蘇34的打擊能力。在其他戰機上,中國也都是青出於藍而勝於藍,中國進口圖16戰機改造爲了轟6K型,轟6K在打擊中的表現甚至還超過了俄羅斯的圖22M3,進口的伊爾76型戰機在中國喫透了所有技術以後,利用4臺D30研製出的運20戰略運輸機性能是伊爾76的150%以上,已經達到了C17的水準。此外還有我國陸軍裝備的紅旗17、紅旗12導彈,PHL03火箭炮。

海軍的基洛級潛艇、現代級驅逐艦、瓦良格號航母,都是在俄羅斯或者烏克蘭進口,隨後發展出更先進自研型號的武器。中國通過與俄羅斯的軍事合作,加快了我國武器裝備現代化的發展,同時,俄羅斯也通過與中國的合作和向中國出口武器獲益。作爲世界上最大的武器製造國之一,向中國出口武器能夠與俄羅斯獲得穩定的外匯收入,中國的財力和龐大的高端武器需求,爲俄羅斯提供了世界上也許是絕無僅有的武器市場。此外,隨着中國技術越來越先進,俄羅斯也在尋求和中國合作研發,無論是新一代重型直升機,200噸級客運飛機和先進對地攻擊彈藥方面,俄羅斯都和中國進行了深度合作。