NASA發現火星存在液體水

摘要:一旦大氣壓達到4兆帕,就可以在火星表面一些足夠溫暖的地方釋放氨氣、甲烷和細菌,利用細菌就可以開始二氧化碳和氧氣的轉換。不過,目前火星大部分的氧元素都以二氧化碳的形式存在。

北京時間9月28日晚間11:30分,美國NASA在華盛頓總部召開緊急記者會,宣佈了在火星上的重大發現:在火星表面發現了有液態水活動的“強有力”證據。

此前,火星上的水一直被認爲是以固態冰的形式存在,這證實了火星上有液態水的猜測。此次發現人類在認識火星的道路上邁出了重要一步,因爲假如有液態水存在,火星便可能曾出現生命,甚至依然有生物存活。

這一發現來自美國宇航局的火星偵察軌道器(MRO),有關該發現的細節相關論文將刊發於《Nature Geosciences》上。

由於早已證實火星有冰且2006年NASA公佈的照片表明,火星1999年和2001年的某一時間有液態水流動,所以發現液態水不算是特別令人意外。目前,好奇號火星車正馬不停蹄的在火星上尋找有機物,而且已經在岩石中確認了甲烷的存在。如果這次能夠真真切切的蒐集到微生物甚至是高級生命形式存在的證據,那確實是人類歷史上里程碑似的事件。

人類之所以對火星這麼着迷,並不是想很多國內媒體所說的那樣僅僅爲了研究火星的過去,從而爲避免地球重蹈火星覆轍提供更多幫助。NASA一直在討論火星殖民的計劃,並且已經提出許多方案來改變火星的生態使其變成第二地球。所以NASA和天文愛好者纔會對火星一直進行如此孜孜不倦的研究。

火星跟地球差的可能只是大氣

根據行星宜居理論,火星處於太陽系可居住區的外緣。而且火星是岩石行星,不像木星等氣態行星連着陸都是個問題。有證據表明早期的火星曾經存在跟地球一樣的大氣層。火星早期大氣層所產生的大氣壓力甚至可以支持液態水的存在。但是由於火星小於地球,導致大氣逐漸喪失,火星迅速降溫。目前,火星上的水在火星兩極永久凍土帶以並的形式存在。但火星土壤和大氣存在着許多生命需要的關鍵元素,包括硫、氮、氫、氧、磷和碳等。

不過,目前火星大部分的氧元素都以二氧化碳的形式存在。二氧化碳也是大氣主要成分,氧氣微乎其微。另外,氧元素還可以在火星表面的金屬氧化物中發現。改造火星其中的一項關鍵任務就是將大氣中的氧濃度提高。至於如何將二氧化碳轉化爲氧氣,最常見的方法就是我們都知道的光合作用。當然早期的火星登陸者也可以利用火星上的水來電離出氧氣和氫氣。

當然火星還有溫度過低、重力過小和缺少磁場的問題。溫度會隨着大氣濃度的增加開始上升。而火星表面的重力是地球的38%,人類對於這種重力差別完全可以適應,至於產生的相關健康問題還有待研究。缺少磁場會導致宇宙射線過強的問題,大氣濃度的增加有助於緩解這一問題,而且以人類目前的技術阻擋宇宙射線並不是什麼大問題。

火星並不缺水

很多人的印象中火星是很乾燥的沙漠星球。沒錯,目前火星上還沒有液態水存在的確鑿證據。但是火星上並不缺少水的固態形式-冰。70年代的海盜號火星探測器就曾經發現火星表面有許多大量水流才能造成的地表特徵。第一次發現火星有冰的確鑿證據來自2001年的奧德賽號火星探測器。配備了伽馬光譜儀的奧德賽號發現火星表面以下的水冰量巨大。火星南緯和北緯55°到南極和北極點的地表之下有大量的水冰。

不僅像地球一樣,火星的兩極覆蓋着大量冰川。根據《Geophysical Research》期刊的說法,在火星的中緯度地區還有大量的冰被埋在地下,甚至形成了厚厚的冰層帶。這些冰川的體量達到1500億立方米。這是什麼概念?如果所有的冰液化,將形成一個遍佈火星深達11米的海洋。

如何才能讓火星變得宜居?

前兩天埃隆·馬斯克參加節目時候就表示,讓火星升溫最快的方法就是往火星兩極仍兩枚核彈。他說的沒錯,但是扔核彈的原因不是直接拿核反應產生的能量給火星加溫。因爲火星這麼大杯水車薪。拿核彈炸兩極的作用是釋放大量二氧化碳加速溫室效應。

火星的兩極除了水冰,最多的就是乾冰。如果將這些乾冰全部轉化爲二氧化碳,首先能夠解決的是大氣壓力過小的問題。按照NASA的研究,這時的大氣壓與珠穆朗瑪峯頂端的氣壓相近。隨後大量CO2的存在會產生我們地球正在經歷的溫室效應。溫度開始上升後,會讓水冰開始融化,於是那時的火星基本就成爲了地球大約40億年前的樣子。

除了馬斯克所說的二氧化碳法,還有另一種更復雜也更有效的方法就是使用氨氣或含氟化合物。氨氣和氟化物是強大的溫室氣體。如果經歷過冰箱無氟化運動的同學們,應該能感受到氟化物對溫室效應的催化作用。但是這兩種方案最大的問題就是運輸。氨氣可能還好一點,可以利用火星上的氮氣製備。但是由於火星上的氮氣濃度並不大,這一過程受到了相應的制約。至於氟化物,因光解作用,每年的補充量要達到170萬噸。如何補充如此巨量的氟化物,沒人能給出合理方案。

除了建立大氣並保持溫暖,對火星的改造最重要的就是增加氧氣含量。而完成這一使命就需要藻類和細菌的幫忙。2012年4月26日,科學家發現了一種可以在火星條件下存活並表現出光合活性的藻類。該實驗在德國航空航天中心的火星模擬實驗室進行,34天的時間內此種生物完成了對火星環境的適應。

當然在這方面NASA也沒閒着。2014年,NASA的先進概念研究所和Techshot合作開發了一種利用火星土壤和藍藻生產氧氣的技術。目前該技術還在NASA的Ecopoiesis火星實驗裝置中進行試驗。然而,這一裝置的開發是爲了更爲激進的任務。NASA準備2030年派人去火星,如果新技術能夠成功,人類在火星上就能夠實現氧氣的自給自足。該技術將在下一次火星車登陸後進行火星試驗。不過,這一技術同樣爲改造火星大氣提供了可行的思路。

改造火星100年夠不夠?

這個問題現有的知識不能夠精確回答。不過小編可以介紹一本非常激情燃燒的書《趕往火星》。這本書十分有趣,詳細的講述了各種移民火星的各種計劃細節,有興趣的易友可以閱讀一下。這本書使用的方案首先要將兩極的二氧化碳釋放。接着每天在大氣中釋放1000噸的氟化物。當火星被“加熱”到一定程度後,兩極的冰川就會開始出現融水,形成一些溼地和湖泊。

一旦大氣壓達到4兆帕,就可以在火星表面一些足夠溫暖的地方釋放氨氣、甲烷和細菌,利用細菌就可以開始二氧化碳和氧氣的轉換。上述過程,《趕往火星》的估計是20-70年即可。當然上述過程只改善了火星的溫度和大氣壓。人類還無法自由呼吸,這一階段呼吸面罩還是必要。

人類要呼吸需要至少1.5兆帕的氧氣。不過人類登陸後可以建立工廠,生產足夠的植物進行光合作用。但是,這將需要至少上千年才能將火星氧氣改造完成。另一種可行性方案是利用太陽能點解水生產氧氣。

《趕往火星》估計整個項目的成本在300億美元左右。改變溫度和大氣壓百年內的確可以實現,但是改造火星的大氣組成就需要數百甚至上千年的時間。

火星競賽中國已經落後

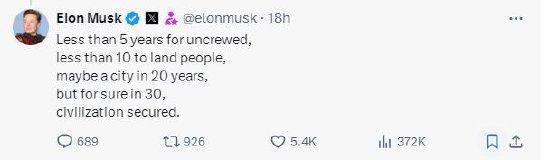

下週就有一部登陸火星的電影《火星救援》在北美上映,大陸上映的日期應該是11月。這部電影講述了馬特·達蒙登陸火星後如何成功存活,到時估計易友會對火星移民有個具象化的概念。不過,按照NASA的計劃,真正登陸火星也不過就是再過十幾年就會實現的事情。估計更加猴急的馬斯克沒準更會提前實現。目前,火星的主要玩家是美國爲首的幾個西方資本主義國家。最近,印度的火星探測器也成功入軌,發回了不少高清照片。

而我國由於老毛子的飛船不靠譜,首顆火星探測器螢火一號已經墜毀在太平洋。螢火一號原定經歷約10至11個半月的飛行後,進入火星軌道進行軌道探測,研究火星的電離層及周圍空間環境等。目前我國還沒有新的火星探測計劃。按照國際空間站的傳統,火星有了什麼好事估計也會把我國排除在外。所以,火星探測應該加緊纔是。目前我國跟美國在火星探測方面的差距不止30年。

不過,這並不影響中國人移民火星。NASA的火星移民計劃不分國籍,唯一需要的就是膽量。去火星很有可能只是單程車票,有去無回。在火星老去並不是馬斯克的專利,有生之年你我也可成爲移民火星的一份子。