單拐:“中原紅都”裏的紅色往事

摘要:中共冀魯豫分局、冀魯豫軍區遷到單拐村後,宋任窮、黃敬、王宏坤、楊勇、曹裏懷、朱光、張霖之、張璽等領導聚集到單拐村,領導邊區人民對敵反攻作戰和建設邊區,使單拐村成爲冀魯豫邊區的政治、軍事指揮中心。因爲一度是冀魯豫軍區的政治、軍事及軍工生產中心,使得單拐村在中國革命中的地位和作用十分特殊。

編者按革命老區濮陽,具有豐富的紅色文化資源。挖掘濮陽紅色文化資源,回顧這片熱土上曾發生的可歌可泣的革命故事,有利於激勵我們不忘初心,以更加積極的姿態投入富裕文明和諧美麗新濮陽建設。在新中國成立70週年之際,本報開設“紅色濮陽”系列欄目,以饗讀者,同時也歡迎廣大讀者積極提供相關線索或賜稿。

清豐,是一塊充滿紅色印記的土地。1927年,清豐縣一批革命知識分子加入中國共產黨。1928年10月,清豐縣第一個中共黨支部成立。1929年4月,中共清豐縣第一屆委員會成立。在中共清豐縣委的領導下,清豐人民爲清豐解放進行了卓有成效的鬥爭,爲中國革命做出了不可磨滅的貢獻。在抗日戰爭和解放戰爭中,彭德懷、劉伯承、鄧小平、徐向前、楊得志、黃克誠、宋任窮、程子華、黃敬、王宏坤、楊勇、蘇振華、曹裏懷等多位革命前輩,都曾在清豐留下足印。單拐革命舊址、中共直南特委舊址、冀魯豫行署舊址等革命舊址,以及革命故居、烈士墓、烈士陵園、烈士紀念碑等,至今仍在默默訴說着這塊紅色土地上的紅色故事。

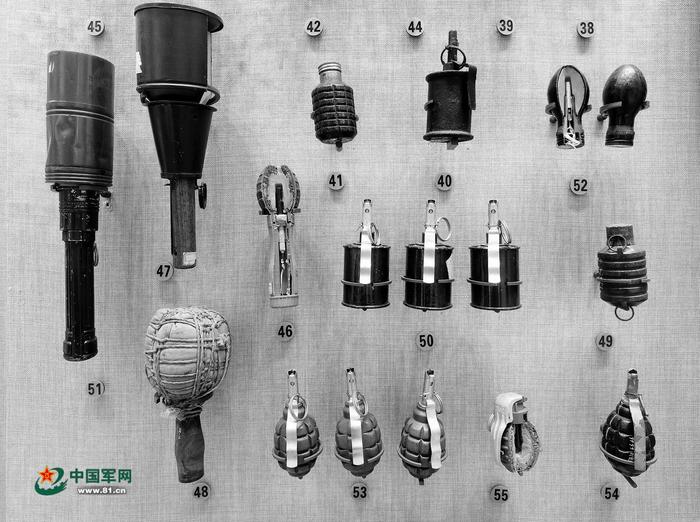

抗戰史實展館內一角。

中國歷史文化名城濮陽,有着豐富的紅色文化資源,清豐縣雙廟鄉單拐村,是其中一處代表。

單拐村是國家住建部第一批列入中央財政支持範圍的中國傳統村落,也是國務院公佈的第二批100處國家級抗戰紀念設施、遺址。這裏誕生了我軍兵工史上第一門大炮,曾是抗戰時期冀魯豫邊區的政治、軍事指揮中心,被稱爲“中原紅都”。

單姓人曾經居住的村落

想去單拐村並不難:從濮陽市區乘坐城際公交到清豐縣,下車轉乘直達單拐村的旅遊巴士,前後僅需一個小時。

與普通的中原村莊不同,單拐村的房子多爲青磚灰瓦,小垂花門式的門樓極具特色,素淡清雅的色調,精美的木雕、磚雕、石雕隨處可見,給人古色古香的感覺。村民介紹,這些青磚灰瓦的古典建築,多半建於清朝末期。村莊房屋以衚衕的形式佈局,共有10多條衚衕。

2014年出版的《清豐縣志》記載:“據傳,明洪武年間,有單姓人氏自山西洪洞縣遷此定居,以姓氏取名單拐村。”有意思的是,雖然村莊以單姓姓氏得名,但目前單拐村村民大部分都姓陳。原來,260多年前,單姓家族在村裏僱傭陳姓農戶做長工,隨後單姓衰落,陳姓崛起,陳家慢慢成了單拐村的第一大戶。

目前的單拐村,是濮陽市一處重要的紅色旅遊景點。除了保存相對完好的傳統建築羣外,景區主要有三大看點,分別爲冀魯豫邊區抗戰史實展館、冀魯豫軍區紀念館和名人故居。其中,冀魯豫邊區抗戰史實展館爲新建不久,冀魯豫軍區紀念館和名人故居則基本爲當年原貌。

冀魯豫邊區的政治軍事指揮中心

單拐村是如何與紅色革命結緣的?這個小小村莊,緣何被稱爲“中原紅都”……漫步於單拐村,這些問題不由得讓人浮想聯翩。

單拐與紅色革命結緣,與當時的革命大環境有關。《清豐縣志》記載,1944年8月底,冀魯豫邊區軍民對日僞軍的反攻作戰取得節節勝利,清豐縣全境獲得解放。冀魯豫軍區爲進一步擴大戰果,解放南樂縣城、濮陽縣城及豫北的大部分地區,打通冀南與太行根據地的聯繫,決定將指揮部前移。1944年9月,中共冀魯豫分局、冀魯豫軍區,自山東省觀城縣紅廟村遷駐清豐縣單拐村,司政後勤機關、報社、電臺、醫院等陸續入駐。

紅色革命爲何會選擇單拐村?《清豐縣志》分析認爲,單拐村位於清豐縣城東15公里處的瀦龍河東岸,不靠公路,比較偏僻。抗日戰爭時期,這裏僅有村民400人,但地主多,好房子多。更重要的是,單拐村及周邊一代是冀魯豫邊區建黨較早的地區之一,抗日戰爭爆發後,這裏又是黨組織抗日救亡運動和開展游擊戰爭的中心。

當然,中共冀魯豫分局、冀魯豫軍區之所以遷到單拐村,也與陳篤之父子有關。陳篤之是單拐村的開明紳士,早年在外經商,曾做過國民政府參議員,花甲之年返鄉,經營70畝良田。陳篤之樂善好施,待人寬厚,深受鄉鄰敬仰。抗戰時期,他曾與晁哲甫一起成立清豐縣抗日自治委員會,並被推舉爲會長,接着又組建了清豐縣民衆聯合抗日自衛團。陳篤之思想開明,其兒子陳平、女兒陳友菊都加入了中國共產黨,並擔任重要領導職務。單拐村的有關情況,就是陳平向分局和軍區領導介紹並推薦的。中共冀魯豫分局、冀魯豫軍區遷到單拐村後,陳篤之把自己的房子騰出來,讓給部隊住,把自己的釀酒作坊無償捐獻給軍區。他還說服族人,騰出家族祠堂作爲兵工廠駐地,動員族人和村民騰房、捐糧捐款。

中共冀魯豫分局、冀魯豫軍區遷到單拐村後,宋任窮、黃敬、王宏坤、楊勇、曹裏懷、朱光、張霖之、張璽等領導聚集到單拐村,領導邊區人民對敵反攻作戰和建設邊區,使單拐村成爲冀魯豫邊區的政治、軍事指揮中心。

冀魯豫軍區紀念館。

生產出我軍史上第一門大炮

推開冀魯豫軍區紀念館的門,綠樹掩映間,是1944年冀魯豫軍區的兵工廠舊址,陳列廳內,擺放着各式各樣的舊式兵器。

在這裏,記者看到這樣的介紹:“……1945年9月,冀魯豫軍區遵照朱德總司令《關於建設迫擊炮分隊及兵工廠生產的意見》,在單拐村成立軍事工業部,先後建立4個兵工廠。其中,第一兵工廠設在單拐村,全廠職工在設備簡陋、環境艱苦的條件下,自力更生,土法上馬,百折不撓,於1946年初,製造生產了我軍兵工史上第一門大炮——‘蓋亮號’九二式七十毫米步兵炮。”

由此可以看出,我軍兵工史上的第一門大炮,就是在單拐村生產的。當然,“蓋亮號”大炮目前並不放在單拐,而是陳列在中國軍事博物館內。

導遊介紹,1945年9月,爲適應戰爭形勢對武器裝備、後勤供應的迫切需要,冀魯豫軍區決定在清豐縣單拐村成立冀魯豫軍區後勤部、軍事工業部。我軍建立了兵工一、二、三、四廠和炸彈廠等20多個兵工廠。其中,兵工一廠設在單拐村,二廠、四廠、炸彈廠、皮革廠均在單拐村附近,單拐村又成爲冀魯豫邊區軍工生產的中心。

因爲一度是冀魯豫軍區的政治、軍事及軍工生產中心,使得單拐村在中國革命中的地位和作用十分特殊。著名無產階級革命家謝覺哉夫人王定國(紅軍戰士),在參觀單拐革命舊址後,題詞寫下了“紅色單拐,中原紅都”8個大字。

單拐村的革命家舊居。

沙格寨村支前舊址。

鄧小平在單拐

單拐村和鄧小平有緣。

《清豐縣志》介紹,鄧小平曾到過清豐三次,第一次是在1939年,第二次是1945年,第三次是1946年。其中,第二次到清豐時,鄧小平就住在單拐村。

1945年1月23日,中共中央指示北方局,即時進入冀魯豫這個有2000多萬人口的最大敵後根據地,並從太行、太嶽根據地抽調有經驗的減租減息幹部到冀魯豫去。當時擔任北方局代理書記和129師政委,並主持八路軍前方總部工作的鄧小平得到指示後,立即抽調太行、太嶽根據地幹部,先行奔赴冀魯豫,同時決定自己也來這裏。

1945年3月初,鄧小平率領北方局機關幹部,從山西省左權縣的麻田鎮出發,經林縣,在太行軍區七分區的護送下,從淇縣和汲縣之間的塔崗口出山,順利通過了平漢鐵路。當天夜裏,由冀魯豫軍區部隊接應渡過衛河,次日進入冀魯豫地區。鄧小平到達濮陽地區後,先在單拐村南十幾裏遠的李樓村住了近一個月,把帶來的北方局機關幹部派往老區濮縣、滑縣等地進行調查研究,接着聽取宋任窮等人的彙報,並傳達了中央保護中農、團結中農等指示。

4月27日,鄧小平等人離開李家樓,來到單拐村,住在村民陳學修家。陳家大門朝西,是一進三的大院。進了大門,是個坐北朝南的三合院,堂屋是樓房,由房東住着;東面有南北2個小院,鄧小平住在北院北屋東2間。

鄧小平剛到單拐,便有喜訊傳來——軍區部隊攻克了日軍重要據點南樂縣城。鄧小平聞訊喜笑顏開,他幽默地讚歎楊勇:“男人頭上戴冠,不失爲‘勇’,不失爲‘勇’!”

鄧小平經過調查研究之後,於6月6日在單拐村召開了數千人蔘加的羣衆工作會議。在這次會議上,鄧小平指出,要從實際出發,抓住減租減息這個中心環節,充分發動羣衆,分不同地區、不同階段和階層,區別對待,將運動約束在中央政策允許的範圍內。會議之後,減租減息運動如火如荼地開展起來,極大地鞏固了根據地。鄧小平隨後又協同指揮冀魯豫軍區部隊和地方武裝進行了南樂、東平、陽穀、魯西南戰役,殲敵萬人,擴大了冀魯豫邊區。

6月10日晚,鄧小平接到毛主席電報:“擬在最近舉行一中全會,你在‘七大’當選中委,望接電即趕回總部,待美機去太行時,就便乘機回延安開會。”接到毛主席電報後,鄧小平抓緊時間向北方局、平原分局、行署和軍區領導安排和交待工作。不久,鄧小平攜夫人卓琳告別了單拐村,前往延安開會。

今天的單拐村,除了有鄧小平故居、鄧小平休息處、鄧小平上馬臺外,村裏的老人也樂於講述鄧小平的故事。他們介紹,鄧小平在單拐村期間,經常騎馬到周邊村莊,深入基層調查研究,瞭解情況。鄧小平騎的是棗紅馬(有說是棗紅騾子),出發時都是利用石馬臺上馬,既方便又安全。石馬臺旁邊還有一棵古國槐樹,樹冠蔭及整個街道,是個很好的乘涼處。鄧小平工作之餘,時常坐在石馬臺上和貧僱農促膝談心。

行走於單拐村,內心久久不能平靜。老一輩無產階級革命家和冀魯豫邊區軍民,在山河破碎、國家危亡的生死關頭,以不朽的抗戰精神和氣壯山河的英雄情懷,挺身而出,浴血奮戰,用血肉之軀在廣袤的豫北平原上屹立起一座座豐碑。回望烽火歲月,他們的錚錚鐵骨和赤膽豪情,好像依然在眼前閃現。這或許纔是單拐精神的真正內涵所在,也是單拐留給我們的巨大精神財富。 (記者 袁冰潔/文 通訊員 趙雲芳/圖 )

致讀者

中華優秀傳統文化不僅延續着中國人的文化基因,而且是我們立足現實、面向未來的文化瑰寶。習近平總書記在黨的十九大報告中提出,要堅定文化自信,推動社會主義文化繁榮興盛。

一座濮陽城,半部文明史。中國歷史文化名城濮陽,歷史悠久,文化燦爛,龍文化、上古文化、雜技文化、姓氏文化、紅色文化、地名文化、名人文化等,在濮陽交相輝映。一脈相承、內涵豐厚的濮陽文化,是我們文化自信的重要底色,也爲我們堅定文化自信提供了強大的底氣和深厚的根基。

走得再遠,也別忘了爲什麼出發。爲進一步提升濮陽文化自信,讓濮陽人在瞭解濮陽曆史、文化中汲取奮力前行的動力,本報決定開設文化專版,暫定每週一期。歡迎廣大從事濮陽曆史、文化研究的專家、學者及愛好者,踊躍提出寶貴建議並向本版賜稿,讓我們一起爲濮陽曆史、文化的傳承和光大,奉獻出自己的一份力量。

電話:18539309838。