給死嬰整理遺容是怎樣的體驗

摘要:在我要離開的時候,母親抓着我的手對我說:“我跟護士說過能不能讓我給孩子穿衣服,但是現在我又覺得我沒辦法給她穿好衣服。母親說她在孩子之後做錯了什麼,而父親則寬慰她說包括她在內的每個人都沒有錯,這一切都是在上帝的掌握中我們無能爲力、無法避免。

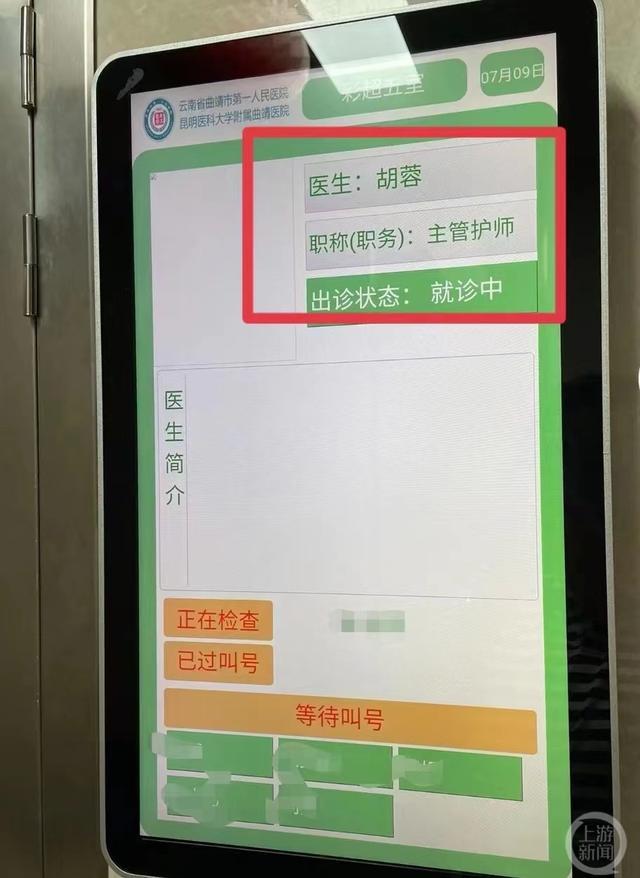

給夭折的新生兒整理穿衣是件技術活。小女孩的臉是白色的,缺少新生兒的紅色血氣。有着濃密的頭髮和紐扣大小的鼻子。一個人(很可能是護士)給她穿上一件帶有黃色鬱金香繡花的連體衣,她的身上有屍斑但是還沒僵硬,寶寶的手指綿軟、冰冷。 一般來說都是殯葬工作者和太平間的助手負責給亡者整理遺容,而不是我(原作者)這個在訓的牧師的事,不過因爲孩子媽媽主動要求要我來,我就做了。作爲合格基督教牧師的實踐課程的一部分,我在一家大醫院產房裏做的是隨叫隨到的“實習牧師”,我需要在晚上也待在房間裏等着人進來請我祈禱。 除了帶病人及其親友做祈禱、進行宗教會談之外,我要做的就是傾聽他們內心擔心的事而不對這些進行價值判斷。最近我聽一個母親說,她有個精力過剩的女兒,不幾天又把腿摔了。又有個脾氣暴躁的丈夫,因爲心臟病發作住院了,想方設法防止正室和情婦來看望的時候不要碰上頭。。她本人也倒在臥室裏不省人事,被人送到急診室。我懷疑她之所以會暈,應該是因爲她兒子和她家以前的保姆結婚了。 我今年35歲,雖然我的生活並沒有我每天聽到的那些戲劇性。我會對他們的經歷同情甚至產生同感。但是我現在服務的這家人痛失剛剛出生的女兒,與那些人不同的是他們的感情是正常的,他們知道如何愛別人並沒有所謂的“愛無能”。他們會爲了只見了幾分鐘面的親人而傷心悲泣,我覺得我沒法勝任這個任務。 這位母親的孕期沒什麼異常,生產時花了12個小時並且孩子也很順利地生出來了,沒有任何不對的痕跡。孩子都已經生出來了,呼吸着就突然死亡。我能聽到護士的那句常聽的話:“很遺憾,我們盡力了。”她的抱歉已經不帶感情,我也不是要批判她什麼,只是我意識到,我可能是下一個。

我實習的醫院有一套針對所有孕媽媽的規定:母親和寶寶的健康要進行仔細跟蹤檢查直到分娩;孩子出生以後要對孩子和母親進行一段時間的觀察(一般是24~72小時)確定沒有問題之後才讓她們出院。有些特殊情況需要對這些計劃做稍微的修改,比如高危妊娠,對這樣的產婦的保健、尋訪的程度都要加深,不過大致的流程還是類似的。而某些情況嚴重的,比如寶寶可能患有先天性疾病或是活不長久,那就會和這個家庭進行多次會談對他們稍微提個醒。照顧母親和寶寶健康的人是護士,醫生則只參與分娩。這些會談主要是討論可行的讓母親和孩子更舒服、健康的挽救辦法,以及看看家屬這邊的意見、希望並把這些融合到平時的看護計劃裏,儘量讓家人們都滿意。最重要的是,參與會談的各方都要清楚最好喝最壞的可能。而這次夭折的嬰兒在分娩前完全沒有任何會早夭的跡象,醫護人員和我最這個結果都毫無防備。 在急診室大廳度過忙碌的一天之後,我接到電話希望我去一趟。孩子在的房間很安靜,我曾經在這給健康的孩子做過禱告,過程中有一定緩解痛苦、安慰親屬的作用,但是也有一絲不安。嬰兒被放在牀腳的站立式搖籃車裏,孩子爸爸坐在母親的左邊,兩個人都很安靜好像不想吵到孩子。他們並不需要我爲他們禱告或是進行最後的送行儀式,他們自己家的牧師馬上就要來了,這對夫婦打電話給我的原因很簡單——認爲叫我過去很合適。我能感覺到因爲緊張而緊繃的背慢慢放鬆,提着的心也放回了肚子裏。我曾經是個對着無數孩子開心笑,逗他們開心的阿姨,不過我所有的訓練都沒有告訴我在嬰兒死後我應該說什麼。爲彷彿患了失語症,唯一能說出來的就是禮貌、用合適的語氣說:“很抱歉,這件事很糟糕也讓我很傷心。事情已經發生,我也不知道爲什麼也還沒緩過神來。”當我聽到他們說不需要我做禱告的時候,我的內心真是感激得無法用言語形容。 讓我說不出話來得部分原因是我覺得寶寶現在和神在一起,是神讓他們痛苦悲傷的,我來到這裏安慰這對喪失新生兒的夫婦也是神的安排。不過如果我對他們說:“你們的孩子死去是神的意志”,那我就太蠢了。 和其他的工作人員一樣,我的關注點並不是現在的緊急情況,而是這個家庭以後的生理/心理健康。在我看着這對夫妻時,我彷彿能看到他們一邊被靜止的、隔絕的悲哀氣氛籠罩,另一方面他們對彼此的愛還在,他們還能再要一個孩子忘掉這個損失重建三口之家。不管他們表達出來的是什麼,我能從表情讀到他們的情緒,他們雖然沉浸在悲傷中但還沒有完全失去理智。所以我選擇了沉默,搖籃裏的孩子不需要我的祈禱,但這對尚存的父母需要有人陪伴在他們身邊。 我也不需要主動提出要不要做點禱告,因爲他們在用正常的口氣輪流講述自己和對方的想法。他們對我說懷孕是怎麼樣的,他們對自己孩子的期望。他們互相稱讚對方爲了迎接孩子做的大大小小的舉動,我聽他們說要對婆婆/岳母更好,爲了孩子家裏人是怎樣的開心、付出。在很多方面,他們都做得很好。 雖然說的都是過去的事了,不過他們也沒有沉浸於自己的回憶。母親說她在孩子之後做錯了什麼,而父親則寬慰她說包括她在內的每個人都沒有錯,這一切都是在上帝的掌握中我們無能爲力、無法避免。很快話題就轉移了,他們說起了對孩子的期望以及孩子降臨後他們的生活。我們一開始都是平靜地在傾聽着,可是在說到這裏的時候……我們不知不覺都淚眼朦朧了。 中途曾經有過停頓,父親和我站起來走向搖籃車。他用拇指揉寶寶的耳朵、背再是前胸,就像在安撫在哭鬧的孩子,母親率先打破了沉默問我能不能祝福這個孩子。我感謝孩子在地球上經歷過的時間,並講述了她父母對她的愛,我讓造物主像抱自己孩子一樣把她抱起來。然後夫妻兩個分別對她說了自己對她的愛,並祝福她在天堂一切都好。也都展望了他們如果再次遇到會如何,我們三個都再次哭出了聲,我說了聲“阿門”。 在我要離開的時候,母親抓着我的手對我說:“我跟護士說過能不能讓我給孩子穿衣服,但是現在我又覺得我沒辦法給她穿好衣服。”她看着我,我看着孩子。拒絕這樣一個母親的請求很冷血無情,儘管我的身體一度想要無視這個無聲的請求,但我還是說出來了。“你想讓我幫你的寶寶穿衣服?”她朝我點了點頭。 寶寶有着一頭濃密的淺棕色頭髮,有人在她一個鎖上貼了個小小的黃色蝴蝶結。她長得很漂亮,和我在這個病房看到的其他孩子一樣完整。我繞過她的爸媽走向了房間後面,那裏有別人捐給婦產科病房的一個裝着新衣服的大袋子。裏面有許多白襯衣,每件上面都有小動物,潔白的扣子上有繡花。我看到幾件配有褲子的漂亮襯衣,但我的眼光看的是漂亮的裙子。有粉色亞麻背心裙、藍色蓬鬆的公主裙。我抓了一件普通襯衣和一套黃色長袍,樣式都很簡單,除了連衣裙上部分的網眼以及袖口和下襬的荷葉花邊。 我脫了寶寶穿着的連體衣然後快速拿手扶着她肩膀,出於習慣我讓她的頭靠在臂彎裏保持平穩,輕輕地把衣服從孩子的頭上取出來。給她穿上尿布費了點時間,因爲手頭上沒有尿布離開了一小下,大部分原因還是因爲我一直都不擅長貼尿片。我把裙子套在她頭上的時候很容易滑出來,給她穿上袖子的時候更麻煩,以至於抱她的時候有點僵硬,不過在笨拙地嘗試了幾次之後我就把裙子給她穿好了。把裙子和袖子都穿進去之後,我快速地把背後的拉鍊一拉,腳上也給配了一雙搭配的靴子。 我看向父母,把孩子略微傾斜讓她們看到她的造型並問他們要不要抱抱她?她們搖了頭,在我把寶寶放下之後在她額頭上親吻了一下,父母兩個人都沒反應。我希望我的這個動作不會太不適合,然後在出門之前道了再見。門在我身後緩緩關上,我把身子重重地靠在牆上,在再一次如釋重負地長出一口氣。 |