關於父親 這些文章讓數億中國人落淚

摘要:五月初他病加重,我回去看望,帶了許多喫食,他卻對什麼也沒了食慾,臨走買了數盒蜂王漿,叮嚀他服完後繼續買,錢我會寄給他的,但在他去世後第五天,村上一個人和我談起來,說是父親眼完了那些蜂王漿後曾去商店打問過蜂王漿的價錢,一聽說一盒八元多,他手裏捏着錢卻又回來了。父親就是這樣,。

原標題:關於父親,這些文章讓數億中國人落淚!

來源:瞭望智庫

今天是父親節,庫叔彙集了幾篇舊文,讓我們一起在這個特殊的日子裏,重溫那些那些經典的父親形象,一起去體會父愛的龐大豐沛與海納百川。

1

《牆角的父親》

幫老鄉大將搬家。在整理一堆舊書籍的時候,大將蹲在地上嗚嗚大哭起來。

大將打開的是一個筆記本,上面記着日常開支,一筆一筆,清晰到一塊錢的早餐,三塊錢的午餐。稍後,大將講述了關於他和父親的一段往事。

大將的家在徐州鄉下的一個村子裏,在他的記憶裏,父親一直在徐州火車站附近打短工,難得回家一次。

他考上西安的一所大學時,父親從銀行取出一包錢,一張一張沾着口水數,數了一次又一次。

大一的時候,大將迷上了網絡遊戲,經常整晚耗在校外的網吧裏。他雖然感覺到有些虛度光陰,但身邊的同學們都差不多,不是打球,就是看電影,或者上網打遊戲,大將也就釋然了。

暑假回家,大將在村裏待了幾天,感覺特別無聊,就忐忑地對父親提出,想去他那裏玩幾天。至少那裏有網吧!父親竟然破天荒地答應了。

遠遠地,大將就看到父親等在火車站的出口。經過一年大學生活的洗禮,大將第一次感覺父親在人羣中是那麼扎眼——衣服破舊,還寬大得有些不合身。

他提醒父親,衣服太舊了。父親說,出力幹活的,又不是坐辦公室,穿那麼新幹嘛?他又說,那也太大了啊。父親又說,衣服大點,幹活才能伸展開手腳,不然,一伸手,衣服就撕破了。

讓大將沒有想到的是,在2003年,月入就有四千多元的父親,竟然住在一棟民房的閣樓裏,只有六七平方米。除了一張鐵架牀之外,還有個放洗臉盆的木架子,那個多處掉瓷的搪瓷盆上,搭着一條看不出本色的舊毛巾……

大將一直以爲,父親在城裏過的是很舒服的日子,沒想到竟是這樣清苦。

父親把大將帶回住處,就說:“你坐着,我要去忙活了。”說着,就咚咚咚下樓走了。大將坐不下去,就悄悄地關上門,下樓,跟在父親身後,他想看看父親是做什麼的。

七彎八拐,大將跟隨父親來到了徐州冷庫。那兒聚集着十多個跟父親差不多的人,有的推着推車,有的拿着扁擔,大將看到父親從門衛那裏推出了自己的手推車。正在這時,一輛大貨車進入大院,父親和大夥一起,跟在車後擁了進去。

幾分鐘後,大將看到了父親,他弓着腰扛着大大的紙箱,走幾步,停一下,用系在手腕處的毛巾擦額頭的汗,再前行幾步,把背上的紙箱放到手推車上,接着又奔向大貨車,幾秒鐘後,又弓着腰扛來一個紙箱。

如此反覆七次之後,父親推着那輛車向冰庫走去,弓着腰,雙腿蹬得緊緊的,幾十米外的大將甚至看得到父親腿上的青筋。

原來父親賺的是血汗錢!他惆悵不已。

他向門衛打聽,搬一次貨,能有多少錢?門衛告訴他,五毛錢一箱。

大將在心裏算了一下,父親一次運了七箱,賺三塊五毛錢。

大將當天下午就回了家。他不再想着上網了,他的眼前總是晃動着父親暴着青筋的腿。他還算了算,自己在網吧浪費了父親多少的汗水。

返校的時候,父親又從銀行裏取出厚厚的一沓錢,數了又數,交給大將。大將數了一下,說,“這學期時間短,有兩千就夠了。”說着,分出一半,留給父親。

這一天,大將下決心做個好兒子,做個好學生。

但他的這種想法,很快成爲過眼雲煙。當那些舊日的玩伴又吆喝着去網吧,當他有意無意地看到遊戲圖案,他內心裏總是忍不住躁動。終於,他又一次走進了網吧。

國慶節的時候,室友們組織去K歌,去酒吧,還去洗了桑拿。從家裏帶來的兩千塊錢,到十月底就沒有了。

大將給母親打電話,說前段時間生了一場病,帶來的錢花完了。

第三天下午,西安突然降溫,正在宿舍裏和同學打牌的大將接到電話,說校門口有人找他。大將跑到校門口,看到了父親。

五十多歲的父親,像個七十歲的老人,老態龍鍾,一臉的疲憊,身上揹着一牀棉絮。

大將把父親帶入校園裏,才小聲問他:“你怎麼來了,我給媽留了賬號,你把錢打入那個卡上就行了。你跑這麼遠,還揹着這個東西,又辛苦,又浪費錢。”

父親討好地對他笑着,說:“聽你媽說,你前段時間病了,現在怎麼樣了,好了沒?要喫好點,照顧好自己,你不用擔心生活費,只要你能喫出好身體,學出好成績,就是再多的生活費,你爸也掏得起。天冷了,這是你媽媽用自己種的棉花給你做的棉胎。”

大將囁嚅着說:“已經……好了……”

在通往教學樓的路上,父親說:“看到你好好的,我也就放心了,把生活費給你,我就回去。不影響你。”

大將接過父親遞過來的錢,正想說帶父親到學校的招待所住,父親又說了,“再有兩個月就放寒假了吧?我這次給你帶了三千塊,你剛生病,要喫好點,把身子養壯點,纔能有精力上好學。”

父親止住腳步,“你回去吧!”

大將知道父親的脾氣,就不再說什麼。

他走出不遠,回頭的時候,發現父親還站在原地,朝他揮手。他想起讀高中的時候,每次父親送他去縣城的學校,都是這個場景,淚就溢滿了眼睛。

乾癟的錢包終於鼓了起來,一週不見的遊戲又在呼喚大將。晚飯過後,大將又去了校外的網吧。五個小時的兇猛廝殺之後,大將要回宿舍了。和往常一樣,他又來到了校外的一棵大榕樹下,從那兒翻牆進校。

就在他翻上牆頭的那一刻,他的心一下子疼了起來!

昏黃的路燈,照着他的父親,他偎在那個牆角,身下墊着不知從哪裏揀來的破紙箱。此刻,他正把身上的棉衣裹了又裹,而自己高中時圍過的圍巾,緊緊地纏在父親頭上。

大將說到這裏,又忍不住放聲大哭起來。

哭了好一會兒,大將又接着說:“後來我媽告訴我說,我爸聽說我病了,就不顧一切地要來看我,買不到座位票,又捨不得買臥鋪,站了二十多個小時來到西安。爲了省下住宿的錢,在我們學校的牆角下蹲了一夜……我在電話這頭就哭,在媽媽告訴我之前,我一直裝作不知道。因爲我知道父親的固執,我那時就是叫醒他,他也會堅持着在那裏。我悄悄回了宿舍,可我的心裏卻一直疼着,想到他裹緊衣服的動作,我就心疼。我連夜把所有的關於遊戲的賬號全部刪掉了。”

從那以後,大將再也沒有進過網吧,再也不浪費一分錢。也就是從那一天起,他準備了這個記賬本,開始把以前落下的學業一點點補回來。

“我以前一直以爲是他命不好,沒有享受生活的福氣。經過那件事情,我才知道,不是他沒有福,而是他習慣了把一切享受給予他兒子……”

“他從十七歲開始在那個冰庫做事,一直做到去年春天。”大將說不下去了。

後來,大將的父親去世了,給他留下了37萬元的存款。

大將的父親是許多父親的縮影,深沉而又無私的愛。

所幸的是,他的孩子看到了牆角的父親,但可能還有很多孩子想不到,也看不到牆角里的愛……

恐懼時,父愛是一塊踏腳的石;

黑暗時,父愛是一盞照明的燈;

枯竭時,父愛是一灣生命之水;

努力時,父愛是精神上的支柱;

成功時,父愛又是鼓勵與警鐘。

父親就是這樣,

雖不像母親一樣

時常陪在孩子們身邊,

卻總能在關鍵時刻

爲孩子們撐起一片藍天!

2

賈平凹:祭父

父親賈彥春,一生於鄉間教書,退休在丹鳳縣棣花;年初胃癌復發,七個月後便臥牀不起,飢餓疼痛,疼痛飢餓,受罪至第二十六天的傍晚,突然一個微笑而去世了。其時中秋將近,天降大雨,我還遠在四百里之外,正預備着翌日趕回。

我並沒有想到父親的最後離去竟這麼快。以往家裏出什麼事,我都有感應,就在他來西安檢查病的那天,清早起來我的雙目無緣無故地紅腫,下午他一來,我立即感到有悲苦之災了。經檢查,癌已轉移,半月後送走了父親,天天心揪成一團,卻不斷地爲他卜卦,卜辭頗吉祥,還疑心他會創造出奇蹟,所以接到病危電報,以爲這是父親的意思,要與我交待許多事情。

一下班車,看見戴着孝帽接我的堂兄,才知道我回來得太晚了,太晚了。父親安睡在靈牀上,雙目緊閉,口裏銜着一枚銅錢,他再也沒有以往聽見我的腳步便從內屋走出來喜歡地對母親喊:“你平回來了!”也沒有我遞給他一支菸時,他總是擺擺手而拿起水煙鍋的樣子,父親永遠不與兒子親熱了。

守坐在靈堂的草鋪裏,陪父親度過最後一個長夜。小妹告訴我,父親飼養的那隻貓也死了。父親在水米不進的那天,貓也開始不喫,十一日中午貓悄然斃命,七個小時後父親也倒了頭。我感動着貓的忠誠,我和我的弟妹都在外工作,晚年的父親清淡寂寞,貓給過他慰藉,貓也隨他去到另一個世界。

人生的短促和悲苦,大義上我全明白,面對着父親我卻無法超脫。滿院的泥濘里人來往作亂,響器班在吹吹打打,透過燈光我呆呆地望着那一棵梨樹,還是父親親手栽的,往年果實累累,今年竟獨獨一個梨子在樹頂。

父親的病是兩年前做的手術,我一直對他瞞着病情,每次從雲南買藥寄他,總是撕去藥包上癌的字樣。術後恢復得極好,他每頓已能喫兩碗飯,凌晨要喝一壺茶水,坐不住,喜歡快步走路。常常到一些親戚朋友家去,撩了衣服說:瞧刀口多平整,不要操心,我現在什麼病也沒有了。

看着父親的豁達樣,我暗自爲沒告訴他病情而寬慰,但偶爾發現他獨坐的時候,神色甚是悲苦,竟有一次我弄來一本算卦的書,兄妹們都嚷着要查各自的前途機遇,父親走過來卻說:“給我查一下,看我還能活多久?”我的心咯噔一下沉起來,父親多半是知道了他得的什麼病,他只是也不說出來罷了。卦辭的結果,意思是該操勞的都操勞了,待到一切都好。

父親嘆息了一聲:“我沒好福。”我們都黯然無語,他就又笑了:“這類書怎能當真?人生誰不是這樣呢!”可後來發生的事情,不幸都依這卦辭來了。

先是數年前母親住院,父親一個多月在醫院伺候,做手術的那天,我和父親守在手術室外,我緊張得肚子疼,父親也緊張得肚子疼。母親病好了,大妹出嫁,小妹高考卻不中,原本依父親的教齡可以將母親和小妹的戶口轉爲城鎮戶民,但因前幾年一心想爲小弟有個工作幹,自己硬退休回來,現在小妹就只好窩在鄉下了。

爲了小妹的前途,我寫信申請,父親四處尋人說情,他是幹了幾十年教師工作,不願涎着臉給人家說那類話,但事情逼着他得跑動,每次都十分爲難。他給我說過。他曾鼓很大勇氣去找人,但當得知所找的人不在時,竟如釋重載,暗自慶幸,雖然明日還得再找,而今天卻免去一次受罪了。

整整兩年有餘,小妹的工作有了着落,父親喜歡得來人就請喝酒,他感激所有幫過忙的人,不論年齡大小皆視爲賈家的恩人。但就在這時候,他患了癌病。擔驚受怕的半年過去了,手術後身體一天天好起來,這一年春節父親一定要我和妻子女兒回老家過年,多買了菸酒,好好歡度一番,沒想年前兩天,我的大妹夫突然出事故亡去。病後的父親老淚縱橫,以前手顫的舊病又復發,三番五次劃火柴點不着煙。

大妹帶着不滿一歲的外甥重又回住到我家,沉重的包袱又一次壓在父親的肩上。爲了大妹的生活和出路,父親又開始了比小妹當年就業更艱難的奔波,一次次的碰壁,一夜夜的輾轉不眠。我不忍心看着他的勞累,甚至對他發火,他就再一次趕來給我說情況時,故意做出很輕鬆的樣子,又總要說明他還有別的事才進城的。

大妹終於可以喫商品糧了,甚至還去外鄉做臨時工作,父親實想領大妹一塊去鄉政府報到,但癌病復發了,終未去成。父親之所以在動了手術後延續了兩年多的生命,他全是爲了兒女要辦完最後一件事,當他辦完事了竟不肯多活一月就悠然長逝。

俗話講,人生的光景幾節過,前輩子好了後輩子壞,後輩子好了前輩子壞,可父親的一生中卻沒有舒心的日月。

在他的幼年,家貧如洗,又常常遭土匪的綁票,三個兄弟先後被綁票過三次,每次都是變賣家產贖回,而年僅七歲的他,也竟在一個傍晚被人揹走到幾百裏外。賈家受盡了屈辱,發誓要供養出一個出頭的人,便一心要他讀書。父親提起那段生活,總是感激着三個大伯,說他夜裏讀書,三個大伯從幾十裏外扛木頭回來,爲了第二天再扛到二十里外的集市上賣個好價,成半夜在院中用石槌砸木頭的大小截面,那種“咣咣”的響聲使他不敢懶散,硬是讀完了中學,成爲賈家第一個有文化的人。

此後的四五十年間,他們兄弟四人親密無間,二十二口的大家庭一直生活到六十年代,後來雖然分家另住,誰家做一頓好喫的,必是叫齊別的兄弟。我記得父親在鄰縣的中學任教時期,一直把三個堂兄帶在身邊上學,他轉哪兒,就帶在哪兒,堂兄在學生宿舍裏搭合鋪,一個堂兄尿牀,父親就把尿牀的堂兄叫去和他一塊睡,一夜幾次叫醒小便,但常常堂兄還是尿溼了牀,害得父親這頭溼了睡那頭,那頭暖幹了睡這頭。

我那時和娘住在老家,每年裏去父親那兒一次,我的伯父就用籮筐一頭挑着我,一頭挑着糧食翻山越嶺走兩天,我至今記得我在搖搖晃晃的籮筐裏看夜空的星星,星星總是在移動,讓我無法數清。

當我參加了工作第一次領到了工資,三十九元錢先給父親寄去了十元,父親買了酒便請了三個伯父痛飲,聽母親說那一次父親是醉了。那年我回去,特意跑了半個城買了一根特大的鋁盒裝的雪茄,父親拆開了聞了聞,卻還要叫了三個伯父,點燃了一口一口輪流着吸。

大伯年齡大,已經下世十多年了,按常理,父親應該照看着二伯和三伯走,可誰也沒想到,料理父親喪事的竟是二伯和三伯。在盛殮的那個中午,賈家大小一片哭聲,二伯和三伯老淚縱橫,癱坐在椅子上不得起來。

“文化革命”中,家鄉連遭三年大旱,生活極度桔據,父親卻被誣陷爲歷史反革命關進了牛棚。正月十五的下午,母親炒了家中僅有的一疙瘩肉盛在缸子裏,伯父買了四包香菸,讓我給父親送去。

我太陽落山時趕到他任教的學校,父親已經遭人毆打過,硬不讓見,我哭着求情,終於在院子裏拐角處見到了父親,他黑瘦得厲害,才問了家裏的一些情況,監管人就在一邊催時間了。父親送我走過拐角,卻將缸子交給我,說:“肉你拿回去,我把煙留下就是了。”我出了院子的柵欄門,門很高,我只能隔着柵欄縫兒看父親,我永遠忘不了父親呆呆站在那兒看我的神色。

後來,父親帶着一身傷殘被開除公職押送回家了,那是個中午,我正在山坡上拔草,聽到消息撲回來,父親已躺在牀上,一見我抱了我就說:“我害了我娃了!”放聲大哭。父親是教了半輩子書的人,他膽小,又自尊,他受不了這種打擊,回家後半年內不願出門。

但家政從政治上、經濟上一下子沉淪下來,我們常常喫了上頓沒有下頓,自留地的包穀還是嫩的便掰了回來,包穀棵兒和穗兒一起在碾子上砸了做糊糊喫,麥子不等成熟,就收回用鍋炒了上磨。全家唯一指望的是那頭豬,但豬總是長一身紅絨,眼裏出血似地盼它長大了,父親領着我們兄弟將豬拉到十五里的鎮上去交售,但豬瘦不夠標準,收購站拒絕收。

聽說二十里外的鄰縣一個鎮上標準低;我們決定重新去交,天不明起來,特意給豬餵了最好的食料,使豬肚撐得滾圓,我們卻餓着,父親說:“今日把豬交了,咱父子倆一定去飯館美美喫一頓!”這話極大地刺激了我和弟弟,赤腳冒雨將豬拉到了鎮上。

交售豬的隊排得很長,眼看着輪到我們了,收購員卻喊了一聲:“下班了!”關門去喫飯。我們疊聲叫苦,沒有錢去喫飯,又不能離開,而豬卻開始排泄,先是一泡沒完沒了的尿,再是翹了尾巴要拉,弟弟急了,拿腳直踢豬屁股,但最後還是拉下來,望着那老大的一堆豬糞,我們明白那是多少錢的分量啊。罵豬,又罵收購員,最後就不罵了,因爲我和弟弟已經毫無力氣了。

直等到下午上班,收購員過來在豬的脖子上捏捏,又在豬肚子上揣揣,頭不抬他說:“不夠等級!下一個——”父親首先急了,忙求着說:“按最低等級收了吧。”收購員翻着眼訓道:“白給我也不收哩!”已經去驗下一頭豬了。父親在那裏站了好大一會兒,又過來蹲在豬旁邊,他再沒有說話,手抖着在口袋裏掏煙,但沒有掏出來,扭頭對我們說:“回吧。”父子仨默默地拉豬回來,一路上再沒有說肚子飢的話。

在那苦難的兩年裏,父親耿耿於懷的是他蒙受的冤屈,幾乎過三天五天就要我來寫一份翻案材料寄出去。他那時手抖得厲害,小油燈下他講他的歷史,我逐字書寫,寄出去的材料百分之九十泥牛入海,而父親總是自信十足。

家貧買不起紙,到任何地方一發現紙就眼開,拿回來仔細裁剪,又常常紙色不同,以至後來父子倆談起翻案材料只說“五色紙,就心照不宣。父親幼年因家貧害過胃疼,後來愈過,但也在那數年間被野菜和稻糠重新傷了胃,這也便是他惡變胃癌的根因。

當父親終於冤案昭雪後,星期六的下午他總要在口袋裏裝上學校的午餐,或許是一片烙餅,或是四個小素包子,我和弟弟便會分別拿了躲到某一處喫得最後連手也舔了,未了還要趴在泉裏喝水涮口嚥下去。我們不知道那是父親餓着肚子帶回來的,最最盼望每個星期六傍晚太陽落山的時候。有一次父親看着我們喫完,問:“香不香?”弟弟說:“香,我將來也要當個教師!”父親笑了笑,別過臉去。我那時稍大,說現在喫了父親的饃饃,將來長大了一定買最好喫的東西孝敬父親。

父親退休以後,孩子們都大了,我和弟弟都開始掙錢,父親也不愁沒有饃饃喫,在他六十四歲的生日我買了一盒壽糕,他卻直怨我太浪費了。五月初他病加重,我回去看望,帶了許多喫食,他卻對什麼也沒了食慾,臨走買了數盒蜂王漿,叮嚀他服完後繼續買,錢我會寄給他的,但在他去世後第五天,村上一個人和我談起來,說是父親眼完了那些蜂王漿後曾去商店打問過蜂王漿的價錢,一聽說一盒八元多,他手裏捏着錢卻又回來了。

父親當然是普通的百姓,清清貧貧的鄉間教師,不可能享那些大人物的富貴,但當我在城裏每次住醫院,看見老幹樓上的那些人長期爲小病療養而坐在鋪有紅地毯的活動室中玩麻將,我就不由得想到我的父親。

在賈家族裏,父親是文化人,德望很高,以至大家分爲小家,小家再分爲小家,甚至村裏別姓人家,大到紅白喜喪之事,小到婆媳兄妹糾紛,都要找父親去解決。父親樂意去主持公道,卻脾氣急躁,往往自己也要生許多悶氣。

時間長了,他有了一定的權威,多少也有了以“勢”來壓的味道,他可以說別人不敢說的話,竟還動手打過一個不孝其父的逆子的耳光,這少不得就得罪了一些人。爲這事我曾埋怨他,爲別人的事何必那麼認真,父親卻火了,說道:“我半個眼窩也見不得那些齷齪事!”

父親忠厚而嚴厲,膽小卻嫉惡如仇,他以此建立了他的人品和德行,也以此使他喫了許多苦頭,受了許多難處。當他活着的時候,這個家庭和這個村子的百多戶人家已經習慣了父親的好處,似乎並不覺得什麼,而聽到他去世的消息,猛然間都感到了他存在的重要。

我守坐在靈堂裏,看着多少人來放聲大哭,聽着他們哭訴:“你走了,有什麼事我給誰說呀?”的話,我欣慰着我的父親低微卻崇高,平凡而偉大。在我小小的時候,我是害怕父親的,他對我的嚴厲使我產生懼怕,和他單獨在一起,我說不出一句話,極力想趕快逃脫。

我戀愛的那陣,我的意見與父親不一致,那年月政治的味道特濃,他害怕女方的家庭成分影響了我,他罵我,打我,吼過我“滾”。在他的一生中,我什麼都聽從他,唯那件事使他傷透了心。

但隨着時代的變化,家庭出身已不再影響到個人的前途,但我的妻子並未記恨他,像女兒一樣孝敬他,他又反過來說我眼光比他準,逢人誇說兒媳的好處,在最後的幾年裏每年都喜歡來城中我的小家中住一個時期。但我在他面前,似乎一直長不大,直到我的孩子已經上小學了,一次他來城裏,見面遞給我一支菸來吸,我才知道我成熟了,有什麼事可以直接同他商量。

父親是一個普通的鄉村教師,又受家庭生計所累,他沒有高官顯祿的三朋,也沒有身纏萬貫的四友,對於我成爲作家,社會上開始有些虛名後,他曾是得意和自豪過。他交識的同行和相好免不了向他恭賀,當然少不了向他討酒喝,父親在這時候是極其慷慨的,身上有多少錢就掏多少錢,喝就喝個酩酊大醉。以至後來,有人在哪裏看見我發表了文章,就拿着去見父親索酒。

他的酒量很大,原因一是“文革”中心情不好借酒消愁,二是後來爲我的創作以酒得意,喝酒喝上了癮,在很長的日子裏天天都要喝的,但從不一人獨喝,總是吆喝許多人聚家痛飲,又一定要母親盡一切力量弄些好的飯菜招待。

母親曾經抱怨:家裏的好喫好喝全讓外人享用了!我也爲此生過他的氣,以我拒絕喝酒而抗議,父親真有一段時間也不喝酒了。一九八二年的春天,我因一批小說受到報刊的批評,壓力很大,但並未透露一絲消息給他。他聽人說了,專程趕三十里到縣城去翻報紙,熬煎得幾個晚上睡不着。

我母親沒文化,不懂得寫文章的事,父親給她說的時候,她困得不時打噸,父親競生氣得罵母親。第二關搭車到城裏見我,我的一些朋友恰在我那兒談論外界的批評文章,我怕父親聽見,讓他在另一間房內休息,等來客一走,他竟過來說:“你不要瞞我,事情我全知道了。沒事不要尋事,有了事就不要怕事。你還年輕,要吸取經驗教訓,路長着哩!”

說着又返身去取了他帶來的一瓶酒,說:“來,咱父子都喝喝酒。”他先倒了一杯喝了,對我笑笑,就把杯子交給我。他笑得很苦,我忍不住眼睛紅了,這一次我們父子都重新開戒,差不多喝了一瓶。

自那以後,父親又喝開酒了,但他從沒有喝過什麼名酒。兩年半前我用稿費爲他買了一瓶茅臺,正要託人捎回去,他卻來檢查病了,竟發現患的是胃癌。

手術後,我說:“這酒你不能喝了,我留下來,等你將來病好了再喝。”我心裏知道,父親怕是再也喝不成了,如果到了最後不行的時候,一定讓他喝一口。在父親生命將息的第十天,我妻子陪送老人回老家,我讓把酒帶上。但當我回去後,父親已經去世了,酒還原封未動。

妻說:父親回來後,湯水已經不能進,就是讓喝酒,一定腹內燒得難受,爲了減少沒必要的痛苦,纔沒有給父親喝。盛殮時,我流着淚把那瓶茅臺放在棺內,讓我的父親在另一個世界上再喝吧。如今,我的文章還在不斷地發表出版,我再也享受不到那一份特殊的祝賀了。

父親只活了六十六歲,他把年老體弱的母親留給我們,他把兩個尚未成家的小妹留給我們,他把家庭的重擔留給了從未擔過重的長子的我。對於父親的離去,我們悲痛欲絕,對於離去我們,父親更是不忍。

當檢查得知癌細胞已廣泛轉移毫無醫治可能的結論時,我爲了穩住父親的情緒,還總是接二連三地請一些醫生來給他治療,事先給醫生說好一定要表現出檢查認真,多說寬心話。

我知道他們所開的藥全都是無濟於事的,但父親要服只得讓他服,當然是症狀不減,且一日不濟一日,他說:“平呀,現在咋辦呀?”我能有什麼辦法呀,父親。眼淚從我肚子裏流走了,臉上還得安靜,說:“你年紀大了,只要心放寬靜養,病會好的。”說罷就不敢看他,趕忙藉故別的事走到另一個房間去抹眼淚。

後來他預感到了自己不行了,卻還是讓扶起來將那苦澀的藥面一大勺一大勺地吞在口裏,強行嚥下,但他躺下時已淚流滿面,一邊用手擦着一邊說:“你媽一輩子太苦,爲了養活你們,捨不得喫,捨不得穿,到現在還是這樣。我只說她要比我先走了,我會把她照看得好好的……往後就靠你們了。還有你兩個妹妹……”

母親第一個哭起來,接着全家大哭,這是我們唯有的一次當着父親的面痛哭。我真擔心這一哭會使父親明白一切而加重他的負擔,但父親反倒勸慰我們,他照常要服藥,說他還要等着早已訂好的國慶節給小妹結婚的那一天,還叮嚀他來城前已給菜地的紅蘿蔔澆了水,菜苗一定長得茂密,需要間一間。

就在他去世的前五天,他還要求母親去抓了兩付中草藥熬着喝。父親是極不甘心地離開了我們,他一直是在悲苦和疼痛中掙扎,我那時真希望他是個哲學家或是個基督教徒,能透悟人生,能將死自認爲一種解脫,但父親是位實實在在的爲生活所累了一生的平民,他的清醒的痛苦的逝去使我心靈不得安寧。

當得知他在最後一刻終於綻出一個微笑,我的心多多少少安妥了一些。可以告慰父親的是,母親在悲苦中總算挺了過來,我們兄妹都一下子更加成熟,什麼事都處理得很好。小妹的婚事原準備推遲,但爲了父親靈魂的安息,如期舉力,且辦得十分圓滿。這個家庭沒有了父親並沒有散落,爲了父親,我們都在努力地活着。

按照鄉間風俗,在父親下葬之後,我們兄妹接連數天的黃昏去墳上燒紙和燃火,名曰:“打怕怕”,爲的是不讓父親一人在山坡上孤單害怕。冥紙和麥草燃起,灰屑如黑色的蝴蝶滿天飛舞,我們給父親說着話,讓他安息,說在這面黃土坡上有我的爺爺奶奶,有我的大伯,有我村更多的長輩,父親是不會孤單的,也不必感到孤單,這面黃土坡離他修建的那一院房子不遠,他還是極容易來家中看看;而我們更是永遠忘不了他,會時常來探望他的。

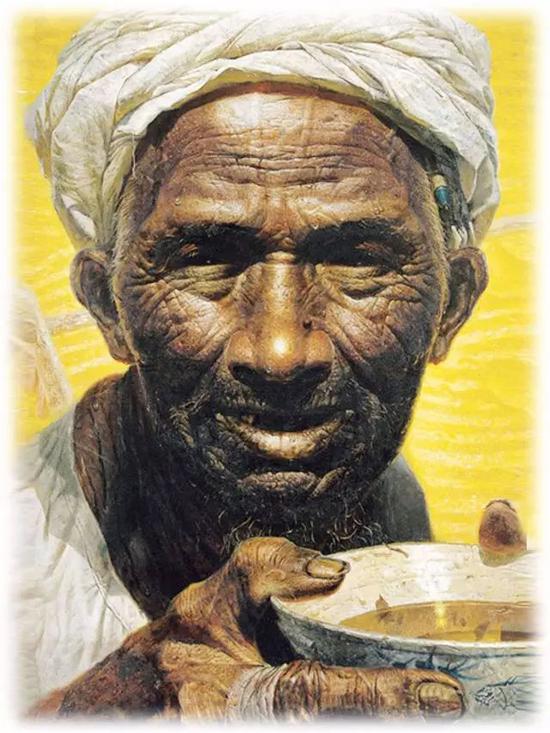

羅中立創作的油畫作品《父親》(圖片來自網絡)

3

朱自清:背影

我與父親不相見已二年餘了,我最不能忘記的是他的背影。那年冬天,祖母死了,父親的差使也交卸了,正是禍不單行的日子,我從北京到徐州,打算跟着父親奔喪回家。

到徐州見着父親,看見滿院狼藉的東西,又想起祖母,不禁簌簌地流下眼淚。父親說,“事已如此,不必難過,好在天無絕人之路!”

回家變賣典質,父親還了虧空;又借錢辦了喪事。這些日子,家中光景很是慘淡,一半爲了喪事,一半爲了父親賦閒。喪事完畢,父親要到南京謀事,我也要回北京唸書,我們便同行。

到南京時,有朋友約去遊逛,勾留了一日;第二日上午便須渡江到浦口,下午上車北去。父親因爲事忙,本已說定不送我,叫旅館裏一個熟識的茶房陪我同去。他再三囑咐茶房,甚是仔細。但他終於不放心,怕茶房不妥帖;頗躊躇了一會。

其實我那年已二十歲,北京已來往過兩三次,是沒有甚麼要緊的了。他躊躇了一會,終於決定還是自己送我去。我兩三回勸他不必去;他只說,“不要緊,他們去不好!”

我們過了江,進了車站。我買票,他忙着照看行李。行李太多了,得向腳伕行些小費,纔可過去。他便又忙着和他們講價錢。

我那時真是聰明過分,總覺他說話不大漂亮,非自己插嘴不可。但他終於講定了價錢;就送我上車。他給我揀定了靠車門的一張椅子;我將他給我做的紫毛大衣鋪好坐位。他囑我路上小心,夜裏警醒些,不要受涼。又囑託茶房好好照應我。

我心裏暗笑他的迂;他們只認得錢,託他們直是白託!而且我這樣大年紀的人,難道還不能料理自己麼?唉,我現在想想,那時真是太聰明瞭!

我說道,“爸爸,你走吧。”

他望車外看了看,說,“我買幾個橘子去。你就在此地,不要走動。”

我看那邊月臺的柵欄外有幾個賣東西的等着顧客。

走到那邊月臺,須穿過鐵道,須跳下去又爬上去。父親是一個胖子,走過去自然要費事些。

我本來要去的,他不肯,只好讓他去。我看見他戴着黑布小帽,穿着黑布大馬褂,深青布棉袍,蹣跚地走到鐵道邊,慢慢探身下去,尚不大難。

可是他穿過鐵道,要爬上那邊月臺,就不容易了。他用兩手攀着上面,兩腳再向上縮;他肥胖的身子向左微傾,顯出努力的樣子。

這時我看見他的背影,我的淚很快地流下來了。我趕緊拭乾了淚,怕他看見,也怕別人看見。

我再向外看時,他已抱了硃紅的橘子望回走了。過鐵道時,他先將橘子散放在地上,自己慢慢爬下,再抱起橘子走。

到這邊時,我趕緊去攙他。他和我走到車上,將橘子一股腦兒放在我的皮大衣上。於是撲撲衣上的泥土,心裏很輕鬆似的,過一會說,“我走了;到那邊來信!”

我望着他走出去。他走了幾步,回過頭看見我,說,“進去吧,裏邊沒人。”等他的背影混入來來往往的人裏,再找不着了,我便進來坐下,我的眼淚又來了。

近幾年來,父親和我都是東奔西走,家中光景是一日不如一日。他少年出外謀生,獨力支持,做了許多大事。那知老境卻如此頹唐!他觸目傷懷,自然情不能自已。情鬱於中,自然要發之於外;家庭瑣屑便往往觸他之怒。他待我漸漸不同往日。

但最近兩年的不見,他終於忘卻我的不好,只是惦記着我,惦記着我的兒子。我北來後,他寫了一信給我,信中說道,“我身體平安,惟膀子疼痛利害,舉箸提筆,諸多不便,大約大去之期不遠矣。”我讀到此處,在晶瑩的淚光中,又看見那肥胖的,青布棉袍,黑布馬褂的背影。唉!我不知何時再能與他相見!

1925年10月在北京。

背影(圖片來自網絡)

4

龍應臺:有些路只能一個人走

華安上小學第一天,我和他手牽着手,穿過好幾條街,到維多利亞小學。九月初,家家戶戶院子裏的蘋果和梨樹都綴滿了拳頭大小的果子,枝丫因爲負重而沉沉下垂,越出了樹籬,鉤到過路行人的頭髮。

很多很多的孩子,在操場上等候上課的第一聲鈴響。小小的手,圈在爸爸的、媽媽的手心裏,怯怯的眼神,打量着周遭。他們是幼兒園的畢業生,但是他們還不知道一個定律:一件事情的畢業,永遠是另一件事情的開啓。

鈴聲一響,頓時人影錯雜,奔往不同方向,但是在那麼多穿梭紛亂的人羣裏,我無比清楚地看着自己孩子的背影──就好像在一百個嬰兒同時哭聲大作時,你仍舊能夠準確聽出自己那一個的位置。華安揹着一個五顏六色的書包往前走,但是他不斷地回頭;好像穿越一條無邊無際的時空長河,他的視線和我凝望的眼光隔空交會。

我看着他瘦小的背影消失在門裏。

十六歲,他到美國做交換生一年。我送他到機場。告別時,照例擁抱,我的頭只能貼到他的胸口,好像抱住了長頸鹿的腳。他很明顯地在勉強忍受母親的深情。

他在長長的行列裏,等候護照檢驗;我就站在外面,用眼睛跟着他的背影一寸一寸往前挪。終於輪到他,在海關窗口停留片刻,然後拿回護照,閃入一扇門,倏忽不見。

我一直在等候,等候他消失前的回頭一瞥。但是他沒有,一次都沒有。

現在他二十一歲,上的大學,正好是我教課的大學。但即使是同路,他也不願搭我的車。即使同車,他戴上耳機──只有一個人能聽的音樂,是一扇緊閉的門。有時他在對街等候公交車,我從高樓的窗口往下看:一個高高瘦瘦的青年,眼睛望向灰色的海;我只能想象,他的內在世界和我的一樣波濤深邃,但是,我進不去。一會兒公交車來了,擋住了他的身影。車子開走,一條空蕩蕩的街,隻立着一隻郵筒。

我慢慢地、慢慢地瞭解到,所謂父女母子一場,只不過意味着,你和他的緣分就是今生今世不斷地在目送他的背影漸行漸遠。你站立在小路的這一端,看着他逐漸消失在小路轉彎的地方,而且,他用背影默默告訴你:不必追。

我慢慢地、慢慢地意識到,我的落寞,彷彿和另一個背影有關。

博士學位讀完之後,我回臺灣教書。到大學報到第一天,父親用他那輛運送飼料的廉價小貨車長途送我。到了我才發覺,他沒開到大學正門口,而是停在側門的窄巷邊。卸下行李之後,他爬回車內,準備回去,明明啓動了引擎,卻又搖下車窗,頭伸出來說:“女兒,爸爸覺得很對不起你,這種車子實在不是送大學教授的車子。”

我看着他的小貨車小心地倒車,然後“噗噗”駛出巷口,留下一團黑煙。直到車子轉彎看不見了,我還站在那裏,一口皮箱旁。

每個禮拜到醫院去看他,是十幾年後的時光了。推着他的輪椅散步,他的頭低垂到胸口。有一次,發現排泄物淋滿了他的褲腿,我蹲下來用自己的手帕幫他擦拭,裙子也沾上了糞便,但是我必須就這樣趕回臺北上班。護士接過他的輪椅,我拎起皮包,看着輪椅的背影,在自動玻璃門前稍停,然後沒入門後。

我總是在暮色沉沉中奔向機場。

火葬場的爐門前,棺木是一隻巨大而沉重的抽屜,緩緩往前滑行。沒有想到可以站得那麼近,距離爐門也不過五米。雨絲被風吹斜,飄進長廊內。我掠開雨溼了前額的頭髮,深深、深深地凝望,希望記得這最後一次的目送。

我慢慢地、慢慢地瞭解到,所謂父女母子一場,只不過意味着,你和他的緣分就是今生今世不斷地在目送他的背影漸行漸遠。你站立在小路的這一端,看着他逐漸消失在小路轉彎的地方,而且,他用背影默默告訴你:不必追。