互聯網寒潮籠罩 終有企業直面“減員”

新浪科技 韓大鵬

“之所以讓你們離開,是爲了讓企業,活下去”。

終於,互聯網公司等民營企業享受到了國企的待遇——下崗。

不同的是,企業家們不願直面這個“扎眼”的詞彙。於是乎,兩個代名詞諸見報端——優化、重組。

據新浪科技不完全統計,從2018年6月起,先後有超過30家大小互聯網公司被傳出“優(裁)化(員)”,涉及人數達1.5萬人。以官宣的角度看又分爲三類,且依次遞進:

關注度低的企業,避而不答;

關注度高的企業,矢口否認;

無法迴避的企業,稱是人員優化或結構重組;

……

滴滴或許是個另類:2月15日,CEO程維宣佈過冬,“對業務重組帶來的崗位重疊和績效不達標的員工,進行減員”。

在這輪的裁員潮中,滴滴可能是唯一一個敢於直呼“減員”的企業。

相反,近期卻出現了一些“高明”的變相裁員招數,例如便利蜂要求的數學考試、有讚的“996”工作制等……

在“奇葩”的表象背後,內外反應出了兩個問題:

外部來論,“疾風驟停,摔死的都是豬”:經濟開始退潮,互聯網行業整體面臨着轉型;窺探內部,“有人正瑟瑟發抖,斷臂求生”:越來越多的部門合併調整,無人接收即out出局。

在寒冬的裁員潮之下,

哪怕情懷依舊,錘子等企業的“消亡”或許也在所難免;

哪怕生態巨頭,BAT等企業的“縮招”也在意料之中……

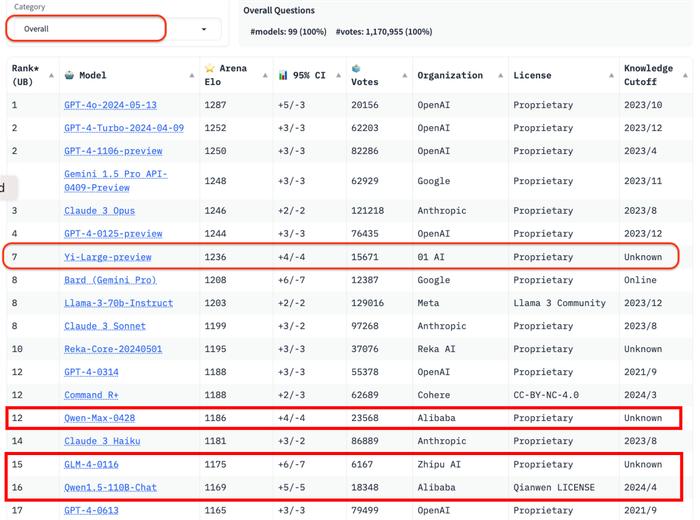

部分科技企業裁員情況一覽(新浪科技整理)

沒有人是“旁觀者”

2018年12月,知乎熱榜再次被百度公司霸屏。

有人發帖,“如何看待百度因打車發票一事開除員工”。事情並不複雜:有員工幾個月多報銷了幾百元,便被百度開除且沒有補償,此次共涉及55人。

隨後,百度在內部郵件中通報稱,此次事件涉及的金額並不巨大,但有規則就要遵守,公司的制度不能打折扣。

一起看似普通的內部處置決定,引發出外界更多質疑。

有人將其與“變相裁員”掛鉤,“在大企業‘薅羊毛’的事件比比皆是,百度處理過激了,做得不地道”。

在評論區,關於百度的裁員風波被“點燃”。百度內部員工紛紛爆料,發了offer卻終止對方入職、業務板塊變化致全部門裁員等等,而節假日不再派發員工福利等細節,也讓內部人心惶惶,“我們這個部門,有能力的已經跳了,還有些人等着被裁拿補償呢”。

知乎員工吐槽被裁員

“看主角的觀衆,殊不知,自己也是主角”——知乎上,正當知友們在信誓旦旦地調侃着百度時……不曾想,知乎自己卻成了裁員風波的主角。

同月,陸續有知乎員工爆料自己被辭退,“上午還在改Bug,下午就被開了”等內容覆蓋評論區。據傳,知乎此次裁員涉及達300人。

與百度相同,知乎也迅速正面回應:是每年例行的人員和結構優化。

一名知乎員工向新浪科技透露,此前公司有3個工作羣,人數均爲500人,幾天過後,已數十人悄悄退羣,“現在加上新員工,也就一千三四百人,肯定沒飽和”。

百度指數顯示,自去年下半年以來,“裁員”一詞搜索量劇增,在近期集中爆發。

獵頭之窺

最先洞察到“寒流來襲”的人,無疑是遊走於各家公司的獵頭。

獵頭公司啓明業內顧問康少鋒告訴新浪科技,以他的判斷看,這波裁員有三個明顯特點:企業領域廣泛,被挖者變保守,挖人價碼驟降。

一切始於去年5月,率先打響互聯網裁員戰役的是兩家企業:ofo和魅族。

“小黃車高層很亂,媒體的分析很多,但資金鍊問題是肯定存在的”,康少鋒說,ofo先被傳出裁員,獵頭們聞訊而來,“像這種高強度的初創互聯網公司的員工,習慣加班,工作強度也大,一直有市場”。

短短一個月後,終端廠商魅族又傳出裁員。“聽說人數有2500人”,康少鋒稱,此次人數規模較大,人才市場一時難以消化。緊接着,美圖、拉勾網,甚至阿里、京東和華爲等,均被爆出裁員。

更讓人戰慄的是,這股寒潮還波及到了金融業、傳統制造業,甚至連文娛等影視行業也在劫難逃。

“這種現象不正常,裁員潮來了”,各公司的人員正加速流動,超出了康少鋒年初設定的人才比例預估。

讓他猝不及防的,還遠不止於此。

“很多先前想跳槽的高管,突然又不想動了”,他認爲,互聯網公司的高薪多源於人才在行業間的高頻流動,很多高管的履歷十分豐富,“你在競爭對手的崗位上幹得越多,價碼越高”,但是,從去年8月份開始,很多人開始靜觀其變,“半年後再說”是常見的答覆。

另一個“非常規”的現象是,很多正處於上升期的互聯網公司,“挖人價碼”變得一降再降。而對於大型公司,往往給出的答覆是“是人才肯定要,也可以開後門,但一般的人都先放放”。

還有一種特殊的情況。知羣CEO馬力坦言,不排除有些公司運轉情況較好,但存在人員冗餘、效率低下等情況,“特別是一些大的公司,以前裁員容易造成軍心不穩,感覺公司出了問題,但現在這個時間點裁員,在大背景下不會出大問題,穩定性也很高”。

放緩但未“斷崖”

不久前,中信證券發佈的相關報告透露,當前非製造業從業人員指數掉頭向下跌至榮枯線以下,實際就業前景不甚樂觀。

而獵聘大數據“2018年新增職位指數”顯示,從2018年9月中旬以來,全行業新增職位指數的確呈現較明顯的下降趨勢。針對互聯網行業,進入10月份以來,該行業亦出現了企業招聘需求放緩的趨勢,但目前並未表現出斷崖式下降。

有職業顧問認爲,隨着企業招聘需求放緩,各行業將出現人員篩選更加嚴格的情況,這對求職者提出了更高的要求。

但是,在寒冬之下往往又蘊藏着新的生機。正當程維宣佈滴滴減員的同時,也有企業家對未來充滿期待。

1月31日,九合創投王嘯在年終寄語中說道:春節後,我認爲會是吸納人才的一個非常重要的時間窗口,人才成本也會相對更低一些。希望大家不要猶豫,把需要的人才吸引到你的團隊裏。

阿里巴巴王堅也曾說道:不是不招人,而是找對人。

“裁員不是企業唯一的出路,也不是最好的辦法,是迫不得已的選擇”,艾媒諮詢集團CEO張毅坦言,要換種角度來看,雙方不必過於悲觀,企業應持續探索盈利之道,員工也要找到更適合自己的工作機會。

結語:

兩個月前,一篇名爲《大裁員時代,沒有幸存者》的文章刷屏,作者以個人經歷描述了一場自稱“聲勢浩大”的裁員潮。煽動的言論受到網友追捧。

但一直以來,困境都與機遇並存。

19年前,美國互聯網遭遇寒潮,留下來的那幾家公司,如今都成了行業巨頭;

11年前,全球金融危機爆發,互聯網金融卻異軍突起,徹底顛覆了傳統銀行;

……

在媒體的最新一份調查中,分別有14.8%和28%的人願意“在動盪期尋找職場躍遷的機會”、“在充電和學習上投入更多”。

正如聯想創投集團總裁賀志強所言:在寒冬中先磨練內功、掌握技術,才能在穿越“寒冬”進入下一階段時取得成功。

畢竟春天將至,資本猶在、企業仍存、機遇不減。