彭春凌 | 何为进步:章太炎译介斯宾塞的主旨变焦及其投影

作者彭春凌为中国社会科学院近代史研究所副研究员

原文载《近代史研究》2019年第1期,注释从略

何为进步:章太炎译介斯宾塞的

主旨变焦及其投影

彭春凌

内容提要

斯宾塞著述跨语际的翻译、传播、意义歧变与交叉影响,是工业革命后具有全球化特征的思想史事件。1898年,《昌言报》连载了曾广铨采译、章炳麟笔述的《斯宾塞尔文集》。其中,《论进境之理》所对应的原作《论进步:其法则和原因》一文刊于1857年,浓缩呈现了斯氏进步哲学的整体设想。它区分“可知”与“不可知”,将科学与宗教的共生作为理解进步问题的前提。译作整体上淡化了原作“不可知”范畴所指向的宗教视域,相对放大了原作基于“可知”领域的科学所建构的物质宇宙图景。斯宾塞站在宇宙自然演进的立场上,强调只有祛除以人为中心的目的论视域,才能体察进步的本性;译作相关段落逆反原义,充分肯定人的意志和能力乃进步的中心。而严复对《论进步》首段的不同翻译,提示出中国另一条接受斯宾塞进步哲学的线索。19世纪与20世纪之交,英美关于斯宾塞的新认知传入日本,又在日本被重新诠释。1902年旅日后,章太炎对宗教的态度发生了积极转变。通过东学的新知识渠道及“滤镜”功能,他对斯宾塞的认知有偏误地维持在其崇重科学、漠然于宗教的维度上。英、日、中数种文字的斯宾塞文本及其评价的曲折传译,产生了负负相加的跨文化误读,反映了早期全球化过程中知识生产的某种情状。

关键词

斯宾塞;章太炎;知识生产;不可知论;东学

一、中英日跨语际传译中科学与宗教

关系之调适

19世纪中后期,作为英国维多利亚时代“进化”哲学运动的知识领袖,赫伯特·斯宾塞(Herbert Spencer,1820—1903) 关于政治、宗教、科学乃至生活伦理的种种言论似巨浪激荡着全球思想界,他也因此被视为“第一位全球公共知识人”。 在东亚,“日本人自言,斯宾塞为其学界之母” ,斯氏为日本明治维新后的政治与学术涂上了墨彩;而通过颜永京、严复、章太炎、马君武的翻译,经由格致书院、《万国公报》《新民丛报》等机构、杂志的推荐,以及引介日译斯氏作品等多重渠道,斯宾塞也影响了清末中国的思想和学术。 从《社会静力学》(Social Statics, 1851)、十卷本《综合哲学》(Synthetic Philosophy, 1859—1896),到《个人与国家》(The Man versus the State,1884),斯宾塞著述卷帙浩繁,论题纷呈。语言文化有亲疏,采撷翻译的篇章有差异,不同民族、国家以及同一社会不同成员自身的知识语境、核心关切、利益诉求有殊别。这使斯宾塞著述的跨语际翻译、传播、意义歧变及交叉影响,成为工业革命后具有全球化特征的思想史事件。1898年,《昌言报》连载的《斯宾塞尔文集》,包括《论进境之理》与《论礼仪》两文,分别对应斯氏《论文集:科学的,政治的和推断的》(Essays:Scientific, Political, and Speculative)中的《论进步:其法则和原因》(Progress: Its Law and Cause)和《礼仪与风尚》(Manners and Fashion)。《斯宾塞尔文集》虽由曾广铨、章太炎合译,但是,作为“笔述”者兼具有“再生产”能力的思想家,章太炎在译作中展现了自身的话语方式和观念逻辑,并将译作的内容整合进自身的思想表达中。本文首次全面依据译作所对应的原作底本 ,集中探究章太炎翻译《论进步:其法则和原因》(简称为《论进步》)所发生的主旨变焦,以及这一变焦映射的中英日各自内部充满紧张、彼此又互相联动的思想史图景,从而将斯氏辨析“进步”问题的前提亦即现代性过程的重要标记——科学与宗教关系的调适,置诸更广袤复杂的背景中予以审视。

《昌言报》

“变焦”是一个光学名词,指通过改变焦距来实现影像覆盖面放大或缩小的效果。学界此前讨论斯宾塞与近代中国包括与章太炎的关系,多集中在早期社会学的萌芽、社会进化学说的影响,以及民族国家的建构理论等方面,较少关注斯氏哲学本体层面上影响的有无与深浅。 此种格局的形成,固然取决于论者对斯氏学说重要关切的把握,但不容回避的是,它也和译介者“变焦”斯氏作品的主旨亦即刻意放大或缩小其中某一部分的内容有关。《论进步》观照从天体、地质、生物的演化发展,到人类社会以及文明诸表象的演变进步,归纳和提挈其背后共同的法则和原因,后来融入斯宾塞“综合哲学”提纲挈领的《第一原理》(First Principles,1862),浓缩呈现了斯氏进步哲学的整体设想。 斯宾塞哲学的根基,“发端于不可知、可知之分”。 《论进步》的主旨,首先就是通过区分“可知”与“不可知”,来处理理解进步问题的前提,即科学所揭示的进步的法则和原因,这些都是针对“可知者”而言的,与宗教相联系的、本体意义上的“不可知者”仍然保持着神秘性。通过强调两者共生而非对峙,斯宾塞试图调解最困惑维多利亚人的科学与宗教之间的矛盾。而章太炎译作以增删改写的方式,“变焦”了原作的主旨,使原作“不可知”范畴所投射的宗教视域整体淡出;相对而言就“放大”了原作基于“可知”领域的科学所塑造的物质宇宙图景。译作肯定人的认知能力,呼应了章太炎此一时期对神秘主义思想的抵制。

“投影”在光学上指光线照射物体,其影子投射到平面上的迹象。曾广铨、章太炎译介斯宾塞的变焦、偏误,刺痛了斯氏学说的“护法”——严复。他针锋相对翻译了《论进步》的首段。无论是斯宾塞批判以人的幸福和利益为尺度的目的论(teleological)的进步观,还是其“不可知”范畴,严复都有较准确的把握和认同。这提示出另一条接受斯宾塞进步哲学的路径,凸显了近代中国思想学术界的内部分歧。而章太炎庚子后对斯宾塞的基本认知维持在其“看得宗教都是漠然” “崇重科学,以为最上” ;但相比于戊戌翻译《论进步》时对斯氏的赞赏,其态度却逆转为批判。个中原因,主要是投身革命的章太炎自身对宗教的态度发生积极的转变。而从学术资源角度看,除太炎早年翻译《论进步》所秉持的错误印象外,东学——这里主要指日本学术,成了章太炎观察斯宾塞的新滤镜。明治日本的最后十年,斯宾塞热逐渐衰退,宗教思潮日益高涨。留德留美的学人姉崎正治、岸本能武太介绍、翻译了或质疑或有别于斯宾塞的西方宗教与社会学说。日本学界译介英语作品,本就有断以己意、添枝加叶的现象,例如角田柳作翻译本杰明·基德(Benjamin Kidd)《社会之进化》(Social Evolution)时对斯宾塞的评价。总之,日本学界有选择地推荐西学以及其中隐含的变形,影响了章太炎对斯宾塞的观感。而彼时日语并不灵光的中国学者在用中文翻译介绍日译英语作品时,又或断章取义、扣盘扪烛,例如章太炎之转述藤井宇平所译斯宾塞的《综合哲学原理》(即《第一原理》)。斯氏著作及评价在英、日、中数种文字间的曲折传译,产生了一系列枝杈丛生、负负相加的跨文化错判和误读。本文首次辨别了关于斯宾塞的知识经由日本流播、变形而到达章太炎的复杂环节,分析其原因,从而在交叠错落的不同国别文化背景的幕布上,映射出一幅立体的知识地图。

角田柳作《社会之进化》

二、译作《论进境之理》对原作《论进步》

主旨的变焦

《论进步》结构整饬,前半部分讨论进步的法则,后半部分分析进步的原因。斯宾塞指出,“从最早的可追溯的宇宙变化到最近的文明成果,我们都能发现这种从同质性向异质性的转化,这就是‘进步’本质上包含的东西”;进步的原因,是“每一个变化都跟随着不止一种其他的变化”。斯宾塞对“进步”的情感趋向是乐观的,称其“并不受人的控制,而是一个有益的必然”。 译作谓“变化之故,非矫揉所能为也” ,中性叙述,未带多少乐观情绪。

斯宾塞

斯宾塞承认人的认知有局限性,比如地壳现象的复杂多样,“古生代”的具体情况,浩茫的宇宙以及关于地球的全部知识,就人的个体或某一门专门知识来说,终生难以穷尽,或难以全部触及。相关内容,译作亦有所呈现。 但是,类似经验上的“不知道”,科学探索上目前“还不能知道”,并非宗教意义上的、终极神秘的“不可知”。

《论进步》在文章中间与结尾处集中讨论了谈论“进步”的前提。这些涉及斯氏哲学根柢,即终极神秘的“不可知”的内容,译作予以大量删除或改写。通过删改,原作“不可知”范畴所指涉的宗教视域被整体淡化。原作《论进步》中间部分用了近4页的篇幅,归纳进步的法则,并过渡到讨论进步的原因。这4页的内容,译作对应部分仅用120余字、一个段落,予以总结。 删除的内容包括:

(一)斯宾塞简略概括文学的发展,从《希伯来圣经》神学、宇宙起源学、历史、传记、民法、伦理、诗歌诸成分混杂,分化到今日文学各种独立的类型;科学从艺术中分裂出来;建筑学、戏剧、服装的演化,也都遵循从同质到异质的进步法则。

(二)斯宾塞明确指出,“进步基本上包含着从科学所能探测的最遥远的过去,到昨天出现的新奇事物”,科学所探测的进步之原因“不应该从本体上考虑”(noumenally considered, is not to be supposed);这样做,“意味着去解决超越于人类智慧之上的终极神秘之事” 。这里涉及斯宾塞分别将科学与宗教对应于“可知”与“不可知”两个范畴。

(三)斯宾塞要做牛顿式的学者:“从基于经验的概括走向理性的概括”,其根本关怀在“将有多重表现的进步的法则解释为某一种类似的宇宙原理的必然结果”。 这里表现了19世纪上半叶流行的科学统一观以及对宏大理论的追求。

斯宾塞《论进步》原文

原作《论进步》结尾近5页7个段落的内容,《论进境之理》仅以3个段落对应,匆匆收尾。其间整体删除未译的,一是概述语言、雕塑、音乐上的一个变化如何带来更多变化,而科学上一个部门的改进如何促进其他部门的改进(涉及光学发展对天文学、生理学发展的影响,化学间接提升电学、磁学、生物学和地质学上的知识等);一是叙述更带英国文化现场感的事例,即原初的神秘剧衍生出近代喜剧,且影响其他类型的诗歌、小说,前拉斐尔画派(pre-Raffaelites)影响其他绘画流派,拉斯金(John Ruskin,1819—1900)新的批评学说产生复杂结果等。 而斯宾塞数次讨论“可知”与“不可知”的段落,其意义则被译文严重扭曲。兹举其中一段:

原作:A few words must be added on the ontological bearings of our argument.…The foregoing generalizations apply, not to the genesis of things in themselves, but to their genesis as manifested to the human consciousness. After all that has been said, the ultimate mystery remains just as it was. The explanation of that which is explicable, does but bring out into greater clearness the inexplicableness of that which remains behind. However we may succeed in reducing the equation to its lowest terms, we are not thereby enabled to determine the unknown quantity: on the contrary, it only becomes more manifest that the unknown quantity can never be found.(参考译文:这里必须要增加一些关于我们所论话题的本体论层面的讨论。……上文的概括并不适用于事物本身的起源,而只是适用于它们呈现在人类知觉范围内的起源。这里想说的是,终极的神秘仍旧保持它的神秘性。对可解释事物的解释,恰恰使它背后的事物的不可解释性显得更加清楚。然而,虽然我们也许成功地将公式降为它最简单的形式,我们并不能因此判定那些未知数:相反,它仅仅使未知数绝不能被发现这一点更加明白。)

译作:“是篇推物性实体之学,不得不系以解说,以释累惑……如右所论,论物与人智之始,然溯其究竟,卒不可得而知,则亦言其可知者耳。所不知者,以俟后人可也。虽然,就余所知,诚足以知未知矣。幽玄罔象之理,笔削所不能达,余虽知之而不能言也,则余固知之。” 译作不仅不存在斯氏形而上学的绝对主义的“不可知”,还反其意而用,来肯定人的认知能力。它先承认“物与人智之始……卒不可得而知”,但转过头来,就否定了“不可知”具有本体意义,指出有两个方向可以破解:一是“俟后人”,依靠世代之间知识的累积来不断突破;一是努力挖掘自身潜能,“就余所知,诚足以知未知”。甚至“笔削所不能达”“不能言”的“幽玄罔象之理”,实质也是可知的。这和斯氏原意南辕北辙。

《论进步》结尾称,科学的无畏探索,反而能持续给予真正的宗教以更坚实的基础。因为“人类理智的力量可以处理所有那些在经验范围内的事物”,却“无力来处理所有那些超越于经验的事物”。“绝对知识是不可能的”,“在所有的事物之下存在着看不透的神秘”。

译作此处亦作扭曲:“谓人智之有涯可也,谓其无涯亦可也。何者?因其所知而缒凿之则无涯;于所未历,于所未见,不能立天元一而求之,则又有涯矣,然后知天下无极知之理,而万物各有不能极知之理。” 称人智“无涯”,可用所知来探凿未知,固然为肯定认知能力。以假设句的方式讨论人智“有涯”,其实也是变相地承认认知能力的无限。因为只有在不能设立“天元一”来探求“所未历”“所未见”的条件下,人智才有涯涘边界,万物才有不能极知之理。立“天元”乃中国传统“算氏至精之理” ,“天元”相当于今天代数中的一元方程式,“天元一”即是方程式中的未知数X。宋代秦九韶《数书九章》、元代李治《测圆海镜》等著作都运用了这种算法,清代学者焦循还作有《天元一释》。译作想表达的是,只要能运用“天元一”那样的精妙的算学,人智仍旧无涯。这意味着没有终极的神秘可言,进步乃通过人智的探索和知识的积累增进而实现,并无限界和终点。

《论进步》讨论科学所能探测的“可知”范畴,大至宇宙天体的形成、人类社会的演变,微至蜡烛燃烧的过程、天花病毒作用于人体的反应,章太炎皆饶有兴趣。平情而论,无论天文、地质,还是物理、化学,在这场跨越40年的自然科学测验中,两位译者的科学素养有些捉襟见肘。《论进步》所涉自然科学知识对章太炎影响最大的,是关于宇宙构成的“星云假说”(Nebular Hypothesis)以及关于生物进化的“获得性状遗传”(inheritance of acquired characteristics)理念。 章太炎对“获得性状遗传”理念的接受,笔者有别文讨论。星云假说主张,最初宇宙空间充满了基本颗粒,在引力与斥力的作用下,逐渐形成了太阳系的星体和宇宙秩序。在斯宾塞思想结构的整个基础和设计中,一组通常被描绘为“机械论”(mechanism)的观念,充当着其进化哲学的基础,甚至比进化本身更为根本。 “机械论”观念的核心,是用物质(matter)、运动(motion)和力(force)来解释生命、精神和社会现象,其重要依据就是星云假说。斯宾塞指出,“这个假说的一般性结论,如果不带偏见,无论如何都是必须接受的”。 《论进步》刊发后,斯氏1858年又专门创作《星云假说》(The Nebular Hypothesis),要在“星云假说”已经声名扫地之时为它辩护。

《论进步》在篇首、篇中、篇尾,三度以星云假说支撑的宇宙演进观念,来说明进步的法则和原因。从译作的处理,能看到译者认知的层累、增进。

第一次,原作侧重于讲述宇宙如何从最初充斥着密度、温度及其他物理属性上同质的星云介质,分化出若干星体,并发展出具有高度异质性的太阳系(太阳与行星、各行星和卫星彼此间在重量、运行速度、温度等方面均有极大差异)。 译作加入了表达震惊的感慨:“乌呼!吾不得太初之神人与之论大块之理,故所见局促于是,又安知是纷论错杂者,其始固一质之点所积而成乎?” 承认自己之前的见解太过局促,太阳系原来初始于“一质之点”,宇宙构造之谜已然解开。

第二次,原作重点在叙述不规则的星云物质微粒通过彼此吸引,产生凝聚与旋转、热与光、地球昼夜交替,形成潮汐,产生水与空气、岁差和季节……在这里,斯宾塞还介绍了支撑星云假说的万有引力定律,谓“万有引力同时生成向心力和离心力” ,并较详细地解说了“离心力”(centrifugal force)。译作不仅逐层呈现了上述内容,还将“星云假说”较为准确地意译为“散点积成之说”。

第三次,原作只简单提及“如果星云假说被证实,那么整个宇宙如同每个生物体一样,曾经是同质的,就会很明白”。 译作却在此处添加了对星云假说更详细的解说,谓,“如吾前言太始之时,日星皆为散点因歙成积,使是说果合,则天地太始与他物之原质点,皆为一体”。 表现出译者对该学说愈加自信的把握和理解。

在斯宾塞看来,星云假说非但未挑战,反倒更印证了不可知的终极神秘的存在。《星云假说》结尾称,“虽然太阳系以及无数其他类似系统的起源,现在变得可以理解了,终极的神秘仍旧如其最初那样伟大。存在的问题并没有解决:它仅仅是更向后推移”。

章太炎在《菌说》中,从“机械论”立场出发,以原子微粒的运动及力的相互作用来解释万物之生成,谓,“凡物之初,只有阿屯,而其中万殊,各原质皆有欲恶去就,欲就为爱力、吸力,恶去为离心力、驱力,有此故诸原质不能不散为各体,而散后又不能不相和合”;他凭此论证物乃“自造”,与上帝等任何神秘力量无关。 他还根据“星云假说”以及彼时译介的《谈天》等西学成果,在《儒术真论》的附文《视天论》中,对中国传统“宣夜”学说“无所根系” 的宇宙图景作了实体化论证:“日与恒星,皆有地球” ,浩茫的宇宙由无穷的太阳系拥有无数的地球而构成;其境况都能通过我们自己的处境得到投射,并无神秘力量存在。“星云假说”在斯宾塞那里意味着存在“第一原因”、神秘力量,科学和宗教始终互相支撑;但“星云假说”却为章太炎提供了否定神秘主义思想的依据,科学与宗教因此两相对峙。这体现了跨语际传译过程的买椟还珠对于知识再生产的魔力。

斯宾塞所秉持的“不可知论”,属于上溯至笛卡尔、休谟、康德,下延及尼采、韦伯、波普等的“西方认识论大革命”。墨子刻(Thomas A. Metzger)指出,根据此一革命的看法,宇宙本体或“天道”属于“第一个世界”,实践规范或“人道”属于“第二个世界”,知识的范围则只限于能以实验来证明或反驳的命题所构成的“第三个世界”。 关于斯宾塞的形而上学资源,有两条思考路径:一是传统以来就建立他与柏拉图、洛克、康德之间的思想联系 ;一是近期的研究更为关注1850年代英国知识环境的影响。这一知识环境包括《领袖》(the Leader)杂志结合宗教与科学的“唯灵论”(spiritualism)与“新改革”(New Reformation)思潮的知识群落、出版人约翰·查普曼(John Chapman,1821—1894)周边的河岸街知识圈子,以及19世纪中期苏格兰常识哲学等。 斯宾塞通过区分“可知”与“不可知”,“将十九世纪实证主义的肉体嫁接到十八世纪自然神论的骨骼上” ,令科学、宗教和谐共生。《论进步》文本所携带的民族文化关于宗教信仰的“执拗的低音”,散发着整个英国社会进步中兼具保守的气息。它也印证了马修·阿诺德(Matthew Arnold,1822—1888)对1833年后展开的“牛津运动”的评价,即其所培育的信仰的“感情洪流”,“已于不知不觉中对国人的思想产生了影响”。

如杨国荣所述,在实证主义传入中国的过程中,中国不少思想家难以接受西方正统实证主义极端的经验论和反形而上学的原则。比如,严复就“并不否定本体世界的存在,只是认为本体世界超越了现象的领域,从而‘不可思议’”。 严复一方面受到道家“道可道,非常道”以及佛教“不可思议”观念的影响,另一方面也接受了斯宾塞具有形而上意义的“不可知”(unknowable)观念。 译作《论进境之理》的主旨变焦,可在太炎此一时期的《儒术真论》(1899)、《訄书》初刻本(1900)中得到印证。太炎扭曲斯氏“不可知”的意旨,淡化其所指涉的宗教视域,走在和严复接受实证主义不同的道路上。在驳斥康有为孔子受命于天及儒学宗教化神秘化的种种主张过程中,章太炎打出经古文学的大旗,建立了颇具个人和时代色彩的“真儒术”——意即将孔子最大的功劳勘定为“独在以天为不明及无鬼神二事”。 此后,他又与明治日本带有神道意味的“天意论”论战,立志切割儒学中原有的“敬天论”,扫除社会文化中的神秘主义。 这反而使他至少在此一时期,对西方实证主义的经验论和反形而上学,有更多的同情。就连《訄书》重订本、《儒术真论》援引佛教典籍,也是“试图表明在东方存在着与西方科学相匹敌的知识传统”。

总之,具有形而上学终极意义、指向宗教的“不可知”,在原作《论进步》与译作《论进境之理》中的有或无,以及不同的诠释,体现了斯宾塞、章太炎面对各自急遽变化之社会的思考和因应。

三、严复理解“进步”立足点的差异

及其对斯宾塞的呼应

《论进步》指出,伦理上的功利主义思想,边沁(Jeremy Bentham,1748—1832)主张的“最大多数人之最大的幸福”,容易形成以人为中心的目的论视域,从而误导人们对“进步”这一立足于整体考察宇宙构成、地球演变、物种起源的问题的认知。《论进步》首段明确反对以人的幸福和利益为尺度的功利的(utilitarian)、目的论(teleological)的进步观,因为人并非宇宙的中心,而是嵌凿在宇宙自然中的一部分。

汪康年编《时务报》时,想请“当今名手赓续”,完成严复未译全的《斯宾塞尔劝学篇》。“名手”一语对自负的严复本就有些刺激,何况严氏颇有自己动手之意。估计和汪康年没有谈拢酬金,遂作罢。严复调侃汪氏找人翻译“卷帙綦繁”的《天人会通论》即全部《综合哲学》。 哪知汪康年真的听取建议,去别发洋书坊购得斯宾塞书籍。《综合哲学》全集当然难以下手;《第一原理》虽然提纲挈领,其专著篇幅仍非杂志所能涵盖;而《论进步:其法则和原因》却浓缩了《第一原理》主旨。汪康年逐级退而求其次,打算翻译斯氏《论文集》(其首篇即《论进步》),译手则选任懂英文的曾广铨和汉文功底深厚的章太炎,以为如此便可取长补短。汪康年与康、梁争夺《时务报》失败,另创《昌言报》,译文遂阴差阳错成为《昌言报》的第一篇文章。严复本以翻译《第一原理》为译书理想,谓使之“得转汉文,仆死不朽” ,哪知曾、章率尔操觚翻译浓缩《第一原理》意旨的《论进步》,弄得纰漏百出。严复读后之痛心疾首,可想而知。他撰《论译才之难》,质问“西书可译而急用者甚多,何必取此以苦人自苦”,并译出《论进步》首段,以证明曾、章所译《论进境之理》“满纸唵呓”。

严复

就《论进步》首段的翻译问题,之前的研究往往聚焦于两种译作的质量高低,事实上,两种译作的差异也呈现了译者此处观念的差别。严复拍案而起,根本上还是出于“公心”。 他较准确地把握了斯宾塞讨论“进步”的立场,指出,只有祛除以人为中心的“人见”的目的论,方能识得“天演”真谛;而曾、章译作没领会到这层意思,且始终围绕着肯定人的理性认知能力展开议论。以下为《论进步》首段原文与严译以及曾、章译文的对照表(分行及序号均为笔者所加),确可见“二译舛驰若不可以道里计者” :

斯宾塞在追问“进步”的本质之前,开篇首段要扫除的是理解“进步”的误区。上表第一、二横栏,斯氏批评现行“进步”概念含混,甚至谬误。比如有时仅从简单的增长来谈,如国家人口和土地的增长;有时关涉物质产品的数量,那么农业和制造业的推进就成为主题;有时关注这些产品优质与否;有时涉及生产工具的改良。谈论“道德”或“智识”进步时,指涉的是展示它们的个体或群体的状态;而评论“知识”“科学”或“艺术”的进步,考虑的是人类思想和行动所带来的抽象结果。各项所指层面都不相同。

原文这两栏内容,严译基本到位,曾、章译作则如在梦中。第一横栏,曾、章擅自发挥,将言“进境”之困难,归因于符号学意义上所指与能指难以完全贴合的普遍性问题。彼以为“进”这个名称(能指)所囊括的意思(所指)极为“深闳广博”,难以用“进”完全概括;以“进”命名,不过是“不得已”“假借以立号”而已。此处可见章太炎立足于语言文字学的思维习惯。而他之后的《文学说例》(1902)、《齐物论释》(1910)等作,亦试图用西学的“表象主义”(symbolism),佛经的“能诠”与“所诠”的关系,来说明“假借”。 第二横栏,斯宾塞指出“进步”概念混淆,原因是没有一套内核贯通的科学标准。曾、章却以为,讨论“进境”,在“户口之多寡,版图之广狭,物产之盈绌,械器之良楛,货殖之奇赢,法度之优劣”等质实的人地、器物、制度层面是可行的,所谓“斯固可以言进也”,但是,“人之志识学问,与其技艺”涉及人类精神发展“其用在虚”的层面,难以用“进境”衡量,所谓“进境之义,于此又非其剀切者也”。此论与斯宾塞原文无关,倒是和戊戌时期,知识人从器物、制度与人的培养“实”“虚”两个层面思考变法之轻重缓急的思想框架,颇为相通。

上表第三、第四横栏,斯宾塞指出,造成进步观念之谬误的原因有两方面:

(1)舍本逐末,将进步的伴随物和表现形式当作进步本身。他举了两个例子,一是人们通常将从孩童到成人的智力进步,理解为其了解更多事情与法度,而忽视真正的进步在内在的调整,知识增加仅是其内在调整的外在表现而已;一是将社会进步理解为生产更多数量和种类的物品来满足人们的需求、保障人身和财产安全、扩大行动自由等,而忽视了社会进步真正的内涵,在于能产生这些结果的社会有机体(social organism)的结构变化。

(2)当前的进步观是功利的(utilitarian)、目的论的(teleological),是将人的幸福(human happiness)和利益(interests)作为判定进步与否的标准。斯氏以地质学为例,指出,如将地球上持续的地质演变当作为了逐渐适应人的居住而进行的调整,就可见功利论、目的论之进步观的荒谬。他认为只有抛弃这种观念,探索这些调整的一般特征和法则,超脱进步所带来的伴随物和有利结果,才能够对“进步”本身进行追问。从1840年代开始,斯宾塞就持续反驳边沁的功利论说,即反对将政治视为满足个人利益和增进个体幸福的方式。无论是反功利论,还是反目的论,在斯宾塞自身思想中都有深层的悖论。 他并非不重视人类的幸福,但在他看来,人类的幸福与自然的演变并不矛盾,因为,“自然正在朝一个眼前难以想像的人类幸福阶段进化”,与自然站在同一边,也就是和幸福的创造者站在同一边。

对第三、第四横栏的内容,严、章两种翻译有程度不同的变形;他们既是传播者,又是域外思想的消费者与生产者。差别在于,严复精心筹划,在把握原意的基础上有意识地挟带些私货,或为异文明间的屏障作一些必要的疏通;而曾、章译文则更多是信马由缰的自我表达。

严复几乎逐句对译了斯氏举证的第(1)方面,但所谓“以国为论,由野蛮以至于开化”,则是他添加的内容。斯氏原文只说“从粗野的人到哲人”(the savage into the philosopher),并未涉及国家的野蛮与开化问题,而偏向于民族国家视野,恰恰为严复翻译和理解斯宾塞的一大特点。 反倒是曾、章译之为“野蛮之慕为圣贤欤”,更加准确。第(2)方面,严复极具创意地将以人的幸福和利益为尺度的进步观,归纳为“人见”的进步观。具体表现在,他将“the current conception is a teleological one”,译为“常智不离人见”;将“we must learn the nature of these changes, considered apart from our interests”,译为“必尽祛人见,而后其变之性情体用可得言也”。严氏《论译才之难》还称,“(《论进步》)此段所谓未袪人见,即庄周所谓其见‘未始出于非人’,息之至深而后有此”。 严复运用庄子的哲学话语来翻译斯宾塞的核心观念,试图构建一座桥梁,以期在近代科学所建立的自然宇宙观中重新理解庄子哲学,同时使中国的思维世界更容易接纳斯宾塞“天演”进化的思想。“其见‘未始出于非人’”,典出《庄子·内篇·应帝王》蒲衣子的话:“而乃今知之乎?有虞氏不及泰氏。有虞氏,其犹藏仁以要人,亦得人矣,而未始出于非人。泰氏,其卧徐徐,其觉于于。一以己为马,一以己为牛。其知情信,其德甚真,而未始入于非人。”郭象、成玄英将“有虞氏……未始出于非人”,解释为虞舜未曾出于“以所好为是人,所恶为非人”的是非之域。这种传统解释在人的范围内区隔“是人”“非人”,来落实“未始出于非人”。严复并未沿袭这种理解,他以“其见‘未始出于非人’”来界定“人见”,主要是将人作为万物中一个物类而言的;他以“祛人见”为“出于非人”,不只意味着超越人我或人己,更重要的是意味着超越对人这一物类的偏执,将人类作为宇宙自然的一个构成部分。严复的观点和郭嵩焘的诠释颇相一致。郭嵩焘谓:“有人之见存,而要人之仁行焉。无人之见存,出于鸟兽之群而不乱;其(世)〔与〕人也(汛)〔泛〕乎相遇泯泯之中,而奚以要人为!出于非人,忘非我之分矣。入于非人,人我之分之两忘者,不以心应焉。为马为牛,非独忘人也,亦忘己也。” 严、郭二人在英国相遇相知。他们超越以人为本位的传统,强调从更阔大的宇宙自然立场上观察,其背后均有对“浩如烟海”“中土人视之茫然莫知其涯” 的英、法现代科学的领会。立足于现代科学,人只是宇宙自然的一部分,进化“天演”并不必然与人相关。要祛除“人见”,才能体察进步的本性。

曾、章译文紧紧抓住斯氏原文的第(1)方面。斯宾塞在批评舍本逐末的进步观时,所举第一例,即人类智力进步的根本是内在的调整,外部掌握知识的多少仅是其表现形式。译文作“餍饫于阅历问学矣,其智虑或不足以运之,则是安足为用也”,是相对准确的。由于吻合译作肯定人认知能力和主观能动性的整体取向,译者遂发挥道,“非因物而增识,乃因识而须物”。只有提高人的识见和阅历,才能掌握更广博的器物,实现教化的进境。斯氏原文第(1)方面所举第二例,是社会进步表现在社会有机体结构的变化,曾、章译文竟未作任何呈现。社会有机体(social organism)是斯氏社会学说的重要概念。《论进步》原作共三次、《论礼仪》原作有一次提到这一概念,译作《论进境之理》和《论礼仪》均未翻译,可见彼时章太炎对“社会有机体(social organism)”并无自觉的概念意识。至于斯氏原文第(2)方面,曾、章译作不仅没有翻译斯宾塞对以人的幸福和利益为尺度的进步观的抨击,并且反其意而用之,将原作第四横栏嘲讽以为地球地质演变是为了适合人类居住,改写为只有“深求地学”,“考其变化之理”,人才能了解地球的演进。斯宾塞否定以人为中心的进步观,曾、章译作却充分肯定人的意志乃进步的中心。论者早就指出,进化学说强调“天数”(势之自然)的“决定论”(determinism),与中国文化推崇“人力”(人为过程)的“决心论”(determinationism)和唯意志论之间的冲突,乃是观察该学说在中国产生反响的重要面相。 章太炎主张“物苟有志,强力以与天地竞,此古今万物之所以变” ,属于唯意志论者;而严复颇徘徊于“天数”与“人力”之间。章、严理解进化学说的差别,在翻译斯氏《论进步》首段的差异中已露出端倪。

与曾、章译作凸显了跨文化的误读不同,严复对《论进步》别样的译介,提示出近代中国接受斯宾塞进步哲学的另一条路径。沿此路径前行的学者背靠或儒或释的资源,较准确地理解了斯氏平衡科学与宗教的本意。1899年,钟天纬在格致书院课艺答卷中,谓施本思(案即斯宾塞)之学,将“确可知者,与确不可知者,晰分为二”,而“至若圣教中之所言上帝,格致学之所论原质”,乃“万物之精微”,“非人思力所能知能测”。 曾游历英国的康有为于1904年称,“英人斯宾塞,兼利心物,学识最为精深,其论穷理尽性,且至于命,吾最取焉” ;严复以《第一原理》的“宗教主体在知识范围之外”,来理解“孔门性与天道所以不可得闻”,与康有为相当默契。 而颇有佛学造诣的桐城光钟石士因友人“邃于科学,执著甚深,未易骤语于玄妙之学”,于1918年选译了斯宾塞《第一义谛》(即《第一原理》)“论事理之不可思议者”编(The Unknowable),目的是“破其心习,使知即以西国唯物家言,亦谓宇宙间自有其不可思议者”。光钟石士指出,释教的“不可思议”在“涅槃之究竟”与“妄念之初生”;《第一义谛》“以不可思议为宗教之极义也”,“虽以东土迥绝人天之释教,亦赅括于是例之中”。 所谓“以不可思议为宗教之极义”,主要是指斯宾塞在“教义之终极”章末的概括:“如果说宗教与科学能够和解,那么和解的基础一定是所有事物中最深、最广、最确定的部分——宇宙显示出来的力量对我们来说是完全的不可思议。”

四、东学滤镜下章太炎对斯宾塞的再认识

章太炎翻译《论进境之理》尚算是从容,1898年9月戊戌政变发生,《论礼仪》之翻译无奈中匆匆收尾 ,《昌言报》在办了十册后戛然停刊,《斯宾塞尔文集》之译载自然也难以为继。而此后,章太炎的人生和思想更经历了剧烈的跌宕起伏。整体来讲,20世纪最初十年(特别是1902年之后),太炎和斯宾塞科学与宗教观念的关系呈现了诡异的变化,即以思想学问上相反的方式,走向了旨趣追求上的某种一致性。章太炎对斯氏的误解误读还在加深,在宇宙观上,他几乎走向斯氏所肯定的、属于“可知”范畴的科学所揭示的物质世界的反面;然而在革命逻辑驱动下,章太炎充分肯定宗教塑造人的道德情感的价值,他和斯宾塞一样,批判伦理上的功利主义思潮。

章太炎

一方面,章太炎这一时期“涉猎《华严》《法华》《涅槃》诸经”,学问上逐渐“转俗成真” ,佛教特别是法相唯识论逐渐铸成他新的宇宙观。章太炎以佛教来建立革命者的宗教信心,强调“万法惟心”“一切有形的色相,无形的法尘,总是幻见幻想,并非实在真有”。 在早期翻译或撰作的《论进境之理》与《儒术真论》中,他受斯宾塞影响,承认由“星云假说”所构筑的物质宇宙图景。而如今在他看来,这并非真理,不过是“常人所信”的“覆谛” (颠倒的道理)而已。1907年,太炎创作《五无论》时,已然对“星云假说”有了明确的概念意识 ,尝谓,“世界初成,溟蒙一气,液质固形,皆如烟聚。佛谓之金藏云,康德谓之星云,今人谓之瓦斯气,儒者则以太素目之。尔后渐渐凝成,体若熟乳,久之坚硬,则地球于是定位,次是乃有众生滋长”。然而章太炎指出,星云说构筑的“器世间”,“由众生眼翳见病所成,都非实有”,——物质宇宙并非实有,不过如众生因眼生白翳、障蔽视线而形成的幻象而已。一旦“众生既尽,世界必无豪毛圭撮之存,譬若病眼者死,而眼中所见之空华与之俱死”。 在斯宾塞那里坚不可摧、章太炎自己也曾执着的宇宙世界,此处被他以视之为人心之“幻”的理解方式消弭。

另一方面,章太炎“东走日本……旁览彼土所译希腊、德意志哲人之书” ,其接受域外思想的重点从西学逐渐向东学转移。《论进步》作于1857年,当时英帝国如日中天,青年斯宾塞声名鹊起。《论进步》及“综合哲学”致力于探讨科学世界中道德和宗教的位置,符合19世纪中叶传统信仰衰退之际维多利亚时代英国人的心理诉求。然而19世纪与20世纪之交,英美工业化国家的主要困境,已转变为如何在发展所带来的痛苦的阶级矛盾中维持社会秩序;斯氏理论对此稍显无力。加之,斯宾塞所体现的“博雅”的、为一般大众写作的知识传统面临写作愈益专业化的挑战;特别是科学日新月异,由于所依赖的一些科学依据如拉马克主义崩盘,斯宾塞的知识大厦有倾圮之危。 而1880年代之后,德国、美国逐渐崛起,在包括全球知识传播在内的各个领域挑战英帝国的文化权势。不管是英语圈还是日本,更年轻的世代都在质疑权威中成长起来。新的关于斯宾塞的知识及评价从欧美涌向日本,又在日本被重新诠释。于是章太炎与斯宾塞再次“相遇”时,就戴上了“东学”的滤镜。

20世纪最初十年,章太炎仍旧零星吸收散布在日本学界里的斯宾塞学说,但其论斯宾塞,持负面意见者居多。 其中1902年译著《社会学》之自序,以及1906年刊载于《民报》的《演说录》、1908年撰作的《四惑论》,均批评斯宾塞漠然于支持社会运转的宗教(心理)因素,而崇重科学,以为最上。章太炎这几次议论都受日译西学的影响,下面将一一厘清其间的纠葛。

1902年,章太炎第二次东渡日本,寓居《新民丛报》报馆,和梁启超一起,大量涉猎日译西学著作。他翻译岸本能武太的《社会学》,在《自序》中评价斯宾塞曰:

社会学始萌芽,皆以物理证明,而排拒超自然说。斯宾塞尔始杂心理,援引浩穰,于玄秘淖微之地,未暇寻也;又其论议,多踪迹成事,顾鲜为后世计,盖其藏往则优,而匮于知来者。美人葛通哥斯之言曰:社会所始,在同类意识,俶扰于差别觉,制胜于模效性,属诸心理,不当以生理术语乱之。故葛氏自定其学,宗主执意,而宾旅夫物化,其于斯氏优矣。日本言斯学者,始有贺长雄,亦主斯氏;其后有岸本氏,卓而能约,实兼取斯、葛二家。

章太炎作出此种判断,其或隐微或显豁的根据,包括了东京专门学校(今早稻田大学)在1896—1900年间出版的三种讲义,即姉崎正治《宗教学概论》(1900)、岸本能武太《社会学》(1896)以及远藤隆吉所译《社会学》(1900),远藤隆吉所译之原作是弗兰克林·吉丁斯(Franklin H. Giddings,1855—1931)的《社会学原理》(The Principles of Sociology)。

远藤隆吉《社会学》

井上哲次郎1884年留学德国,研习哲学,1890年回日本后,担任东京帝国大学哲学科教授,从此为日本确立了输入德国哲学的方向。 他旅德期间曾拜访冯·哈特曼(Eduard von Hartmann,1842—1906),经哈特曼推荐,科贝尔(Raphael von Koeber,1848—1923)从1893年开始,在东京帝国大学等校讲授了21年的哲学。科贝尔在课堂上宣布,“世人以英语为世界溥通之语,诚然;然英语者,溥通于物质世界而已;精神世界,则今日当以德语为溥通语”。 1893年之后,姉崎正治进入东京帝国大学,研习哲学,受教于井上哲次郎和科贝尔,1900年后留学德国,承袭叔本华、哈特曼一系德国形而上学的理路。其《宗教学概论》乃依据哈特曼的《宗教哲学》撰写的。1902年,章太炎从日本回国后,着手修订《訄书》。1904年出版的《訄书》重订本援引最多的日本著述,即为姉崎正治的《宗教学概论》。 该书予章太炎革命时期的思想,以来自德国的深沉背景和底色:一方面,他认识到宗教作为人意志与欲求的自我扩张,乃“人类特性之一端”,组织宗教与民间宗教并无高下之别,“姉崎生言教,齐物论而贵贱泯,信善哉” ;另一方面,“热情憧憬,动生人最大之欲求” ,宗教在革命中能发挥凝聚人心的巨大作用,有特别重要的现实价值。从客观上讲,这补齐了章太炎早年思想中关于宗教的“短板”。而主观上,章太炎难免产生“精神世界”德国领先的想法,谓“康德、索宾霍尔诸公,在世界上称为哲学之圣”,其推崇佛教时,也以“德人崇拜佛教”予以护持 ,进一步把斯宾塞乃至整个英语圈哲学的位置相对化。章太炎屡次数落斯氏耽于物质、附以功利,部分外因即在此。

章太炎称岸本能武太“兼取斯、葛二家”〔“葛通哥斯”是对吉丁斯(Franklin H. Giddings)日译假名“ギッヂングス”的汉语音译〕,是他的误植。岸本氏《社会学》一书并未提及吉丁斯,也没有讨论“同类意识”。但该书的确反省了斯宾塞的学说,强调社会学“知来”的功能,也重视心理学元素,谓“宗主执意,而宾旅夫物化”。关于其理论来源,岸本氏称:“斯宾塞尔之社会学重在静止,故密于分析历史之研究,而疏于哲学结局之研究。如利他哀夫欧尔德之社会学重在转动,故始终所向,皆在哲学结局之研究,而切论促进程度贯彻目的之道。呜呼!欧尔德者,可谓有意于助长社会者矣。” “利他哀夫欧尔德”即莱斯特·F·沃德(Lester F. Ward,1841—1913),岸本氏原文使用之假名作“レスター·エフ·ウォールド”。沃德《动态社会学》(Dynamic Sociology,1883)是美国出版的第一部社会学专著,标题即反驳斯氏“静态的社会学”(Static Sociology)。与斯宾塞尊重宇宙万物的自然演进、对社会采取自由放任的进化态度不同,沃德相信,进化自身会产生“有目的”(telic)的进程,社会可以通过人们深谋远虑的干涉而获得改善和进步。在自由放任的资本主义面临重重困境的情况下,沃德强调以人为干涉的方法来谋划社会进步,从相当程度上反映了当时的社会思潮;意欲“革命”的章太炎,也能欣然接受这种肯定人的主观能动性的社会学理论。

上述引文中,章太炎对吉丁斯的评价,来源于远藤隆吉所译的吉丁斯《社会学》。远藤在凡例中评价该书“盖社会学书中第一的好书”;“同类意识”“模效”,则是远藤对“consciousness of kind”和“imitation”的汉字译词。 吉丁斯说,社会学是心理学的科学,以生物学的术语来描述社会学不免于谬误;能区分人与其他动物,于人群中又以人种、政治、阶级进行区分的“同类意识”,则是产生社会集团的心理学基础。 章太炎重订《訄书》时,在《序种姓》上篇也数处援引远藤隆吉所译吉丁斯《社会学》,可见他对该译作相当熟稔。

章太炎虽然“沃”冠“葛”戴,岸本氏一书实际受沃德影响,章太炎却以为受吉丁斯影响,但他的确敏锐地感觉到受沃德理论影响的岸本氏《社会学》,与远藤隆吉所译的吉丁斯《社会学》具有相近性。长期供职于政府部门的沃德和任教于哥伦比亚大学的吉丁斯,都是美国社会学的早期奠基者。“心理的进化主义”(psychological evolutionism)可以描述他们的工作。 事实上,这批美国社会学家通常被指认为斯宾塞自由放任观念的反对者;但他们对斯宾塞学说细节的驳斥,“不能遮蔽他们全然斯宾塞式的出身背景”,因为对他们来说,“斯宾塞的社会学就是社会学本身”。 沃德、吉丁斯二人强调社会进步中人的主观元素,可以克服自身对前辈斯宾塞的“影响的焦虑”;他们和美国同时代社会学家,比如执教于耶鲁大学、以强硬支持自由放任政策而著称的威廉·萨姆纳(William Graham Sumner,1840—1910),展开学术竞争,其实显示了处于学术光谱带不同位置的斯宾塞主义者各自的价值。岸本能武太1890—1894年间在哈佛大学神学院学习,回日本后,于1896年和姉崎正治组织了比较宗教学会。二人和1899年毕业于东大的远藤隆吉一起,在日本进入精神烦闷期的世纪之交,推崇“后斯宾塞”的社会学与宗教学。这不仅反映了追求宗教之存在的时代风尚,而且事实上,和自由民权运动时期以翻译斯宾塞知名的有贺长雄一代相比较 ,也凸显了更年轻一代的不同知识趣味。章太炎译岸本氏《社会学》之自序对斯宾塞的再认识,不仅隐藏着全球文化权势变动、英语圈学术思想变迁的踪迹,还折射了日本学术世风转移的波纹。

1906年,章太炎出狱后再赴日本。他在《民报》社的演说中,鼓动“用宗教发起信心,增进国民的道德”。他将斯宾塞与边沁(宾丹)捆绑在一起,予以抨击:

近来像宾丹、斯宾塞尔那一流人崇拜功利,看得宗教都是漠然。但若没有宗教,这道德必不得增进。生存竞争,专为一己,就要团结起来,譬如一碗的干𪎊子,怎能团得成面。欧美各国的宗教,只奉耶稣基督,虽是极其下劣,若没有这基督教,也断不能到今日的地位。那伽得《社会学》中,已把斯宾塞的话,驳辩一过。

斯宾塞被加上漠视宗教的罪名,何其冤哉!章太炎的依据,是“那伽得《社会学》中,已把斯宾塞的话,驳辩一过”。之前从未有研究明确“那伽得”究竟何指。其实,“那”这里是一个指示代词,“伽得”就是英国社会学家本杰明·基德(Benjamin Kidd,1858—1919),梁启超译为“颉德”,口语读音相近,或系记录之误。基德讨论社会进化时,强调宗教扮演的重要角色。这种流行于早期工业化时代的对待宗教与世俗的态度,后来在马克斯·韦伯的著述中有更详尽的发挥。基德《社会之进化》(Social Evolution)的确曾批评斯宾塞,但不是因为斯宾塞“漠然”于宗教,而是斯氏对宗教现象的处理“没有捕捉到现在所理解的进化科学的精神”,斯氏“关于宗教信仰从鬼神和祖先崇拜发展起来的理论”,“浅薄”“让人失望”。 而角田柳作翻译基德《社会之进化》的日译本《社会の进化》,有意扭曲了原书的部分意思。梁启超在《新民丛报》18号上介绍《进化论革命者颉德之学说》时,以角田之译作为基础 ,复以自己如椽大笔肆意发挥,助推了斯宾塞漠视宗教的判断。章太炎1902年在《新民丛报》上发表《文学说例》,文中援引过角田译作的内容。 章太炎认为基德批驳斯宾塞漠然于宗教,最贴近梁启超的文章和判断。总之,章太炎1906年《演说录》脱口而出的关于斯宾塞的论断,是他1902年旅日时建立的印象,其间已经历基德作品英译日、日译中的双重扭曲。

梁启超《进化论革命者颉德之学说》

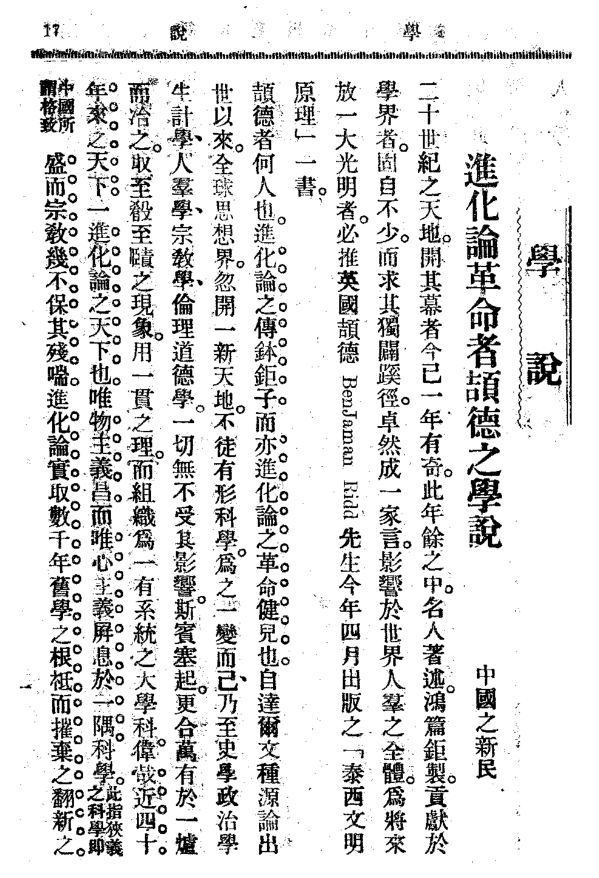

梁启超《进化论革命者颉德之学说》,表彰颉德乃“进化论之传钵巨子,而亦进化论之革命健儿”,这两重身份都是通过超越前辈斯宾塞而实现的。梁文深得起承转合之妙法,先铺排斯氏之伟绩曰,“斯宾塞起,更合万有于一炉而冶之,取至殽至赜之现象,用一贯之理,而组织为一有系统之大学科。伟哉!近四十年来之天下,一进化论之天下也。唯物主义倡而唯心主义屏息于一隅。科学(此指狭义之科学,即中国所谓格致)盛,而宗教几不保其残喘”;接着梁氏话锋一转,说斯宾塞“以科学破宗教”成为众矢之的,颉德则后来居上:

虽然,以斯宾塞之睿智,创综合哲学。自谓借生物学之原理,以定人类之原理。而其于人类将来之进化,当由何途,当以何归宿,竟不能确实指明,而世界第一大问题,竟虚悬而无薄。故麦喀士(日耳曼人,社会主义之泰斗也)嘲之曰:“今世学者以科学破宗教,谓人类乃由下等动物变化而来,然其变化之律,以人类为极点乎?抑人类之上更有他日进化之一阶级乎?彼等无以应也。”赫胥黎亦曰:“斯宾塞之徒,既倡个人主义,又倡社会主义(即人群主义)。然此两者势故不可以并存。甲立则乙破,乙立则甲破。故斯氏持论虽辩,用心虽苦,而其说卒相消而无所余。”此虽过激之言,亦实切当之论也。虽然,麦喀士、赫胥黎虽能难人,而不能解难于人。于是颉德乃百尺竿头,更进一步,于一千八百九十四年,初著一书,名曰《人群进化论》(Social Evolution),以此解此问题。

那么,与此段相对应的基德原作的概论部分究竟是怎么说的呢?基德先是回顾了19世纪末西方文明遭遇前所未有的问题,而“以科学和权威的名义对未来进步的方向所作的任何清晰指示,几乎全部缺席”:

最近最倾向于以在我们复杂的社会现象中起支配作用的法则为基础,培养一个统一的概念和普遍原理的,并非来自正统的科学学派。毋宁说以卡尔·马克思作为最重要统帅的社会革命者的学派提出了(这样的普遍原理)。(The generalisations which have recently tended most to foster a conception of the unity underlying the laws operating amid the complex social phenomena of our time, have not been those which have come from the orthodox scientific school. They have rather been those advanced by that school of social revolutionists of which Karl Marx is the most commanding figure.)

之后,基德指出,斯宾塞的“综合哲学”乃是时代的不朽之作,它不仅致力于实现知识的统一,而且力图以进化的科学来解释人类社会正在经历的发展。然而,斯宾塞“几乎没有成功地为时代之社会问题的本质投射什么实践的光亮”,他的调查和结论,仅仅是说我们的社会慢慢被组织成了个人主义者和集体主义者两个极端对立的阵营。再接下来,基德批评赫胥黎之近作虽极力抨击个人主义和社会主义这两个对立派别,却没有激发出当前境遇下我们的职责何所在的任何清晰理论。基德认为,不满既有状态的赫胥黎是虚无主义者。

基德原作中既没有马克思(麦喀士)、赫胥黎嘲讽斯宾塞的表述,也没有马克思批评“今世学者以科学破宗教,谓人类乃由下等动物变化而来”的表达。梁启超之所以得出这个印象,其中原由还在角田柳作此前对基德原作的扭曲。角田译作《社会之进化》于相关部分写道:

近来斯学の发达渐やく著るしくして复杂なる社会现象の里自ら动かすべからざる不断の法则あり变幻の事相も究竟一定の原义に归趋するものなりと说くものあるに至りたれど这般の统一的观念も亦决して旧科学派の首唱せしものにあらで、却てカアル·マルクス等を首宗とせる实际的政治的なる社会改革派の提嘶に出づ。カアル·マルクス等は科学を骂りて曰はく、十九世纪に于て伟大なる科学の进步は全く旧来の宗教的迷信を破却し人类は决して不可思议灵妙の生物にあらずして下等动物か一定の进化律によりて次第に进化し发达し来りたるものに外ならざるを明にしたり。(参考译文:近来斯学渐渐发达起来,已经开始出现有些人主张说:复杂的社会现象中也会有不由自己运转而连绵不断的法则,变换的事相也归趋于究竟一定的原义。虽说如此,这般统一观念亦决非由旧科学派首唱,反而是由首宗卡尔·马克思等人的实际的、政治的社会改革派所提出。卡尔·马克思等叱骂科学曰:十九世纪之中伟大科学的进步,破坏了旧来的宗教的迷信,证明人类决非不可思议的灵妙的生物,而不外乎下等动物根据一定的进化律次第进化发达而来的东西。)

马克思“叱骂科学”的内容,完全是角田柳作日译本添加的。但日译本并未把斯宾塞拎出来批判,而仍旧遵循原作顺序,先介绍马克思,之后介绍斯宾塞、赫胥黎。倒是梁启超在日译本添加的马克思叱骂科学、维护宗教之基础上,又加以乾坤大挪移,将原作介绍斯宾塞的部分往前提,并把斯宾塞说成是马克思斥责的以科学破坏宗教的代表,说成是赫胥黎攻击的目标。如果说日译本的扭曲是毫厘之差,那么梁启超中译日的再度夸大和改写,就发展为判断上的千里之谬。跨语际传译中负负相加的效应,累积出章太炎以斯宾塞为尊崇科学、漠视宗教的印象。

1908年,章太炎在《四惑论》中解构“今人以为神圣不可干”的“惟物”之惑,对准借着“惟物”理念,“以物质文明求幸福”“执鞭为隶于物” ,物欲横流的功利主义。提到斯宾塞的哲学,曰:

世人之矜言物质文明者,皆以科学揭橥,而妄托其名于惟物,何其远哉!斯宾塞尔著《综合哲学》,分可知、不可知为二篇。曰:时间、空间不可知,力不可知,物质不可知,流转不可知。而又崇重科学,以为最上。然力与物质且不可知,则科学之根已绝。虽有所建立发明,如海市寻香城耳。物质既不可知,则惟求之现象。而现象与现象之因果,于此心界虽可知,于彼物界诚有此因果否,亦不可知。则名言堑绝,无可为趣入之途矣。

章太炎终于主动涉及他在译作《论进境之理》中删除或扭曲阐述的斯宾塞“不可知”范畴。这一知识的更新,渊源或受益于日译斯宾塞著作。上揭章太炎之论述,则直接取自藤井宇平所译之《综合哲学原理》(即《第一原理》),1898年由东京经济杂志社推出。由于之前无人揭破两者间的联系,这里略作论证和分析。自严复大力推崇斯宾塞后,中国趋新知识人就颇为关心日译斯宾塞著作的情况。邵力子(原名邵闻泰)1902年还就这一方面写信询问《新民丛报》,而该报给出的答复就提及藤井宇平这一译作。 章太炎应是通过《新民丛报》这一渠道了解了该书。《四惑论》将《第一原理》称为“综合哲学”。彼时将斯氏哲学体系“Synthetic Philosophy”译为“综合哲学”十分常见,但将“First Principles”这本书译为“综合哲学”或“综合哲学原理”,笔者目前还仅发现藤井宇平的日译版作如此处理。严复拟将该书命名为“第一义海” ,《新民丛报》有彗广《大哲斯宾塞略传》,提及该书时称为“哲学原理”第一 ,后来中国学者翻译该书,或名为“第一义谛”,或名为“第一原理”。 最有意味的是,藤井宇平所译《综合哲学原理》,在书的页眉处往往添加话语,对相应部分之内容作简单归纳。在原书第一编“不可知编”(The Unknowable)第三章“最终的科学的观念”(Ultimate Scientific Ideas)的页眉中,就分别提挈有“空间、时间不可知”“物质不可知”“运动不可知”“力不可知”“力的运用不可知”“心识的始终不可知”“自己的存在不可知”几条。 章太炎《四惑论》说“斯宾塞尔著综合哲学,分可知、不可知为二篇。曰:时间、空间不可知,力不可知,物质不可知,流转不可知。而又崇重科学,以为最上”,当来源于藤井宇平的提挈。

藤井宇平《综合哲学原理》

藤井宇平页眉的概述本来就不甚准确,如不加以限定和解释,单独拎出“时间、空间不可知”“力不可知”“物质不可知”数语,更会造成对斯宾塞的误解。斯宾塞始终坚信科学有范域和限制,事物终极的原因和起源(Cause and Origin)是神秘不可思议的,在这个层面上,时间、空间、力、物质等可以说不可知。然而,在相对的现象界,这些东西又都是可知的。所以,《第一原理》的第二编“可知编”(The Knowable)有专门章节讨论空间、时间、物质、运动和力。如果它们在任何层面上都不可知,“可知编”就没有必要设立相关讨论了。总之《四惑论》的判断不是斯宾塞的本意。

章太炎在译作《论进境之理》中淡化了原作“不可知”观念所指涉的宗教视域,显示了对斯宾塞的错误印象。之后太炎又对日译斯宾塞断章取义。作为发挥自身理论的垫脚石,太炎竭力将斯宾塞塑造成“崇重科学,以为最上”、漠视宗教的物质主义者。然而有趣的地方在于,通过扭曲斯宾塞关于科学和宗教共生的思想,批判自己想象出来的、只重视科学的“伪斯宾塞”,章太炎反而曲折地和珍视宗教价值的“真斯宾塞”实现了立场与观念上的某种一致性。

结语

章太炎对斯宾塞的译介,既指涉1898年他与曾广铨合译《斯宾塞尔文集》,又包括他在20世纪最初十年不断介绍和评骘斯氏学说。无论是直接翻译,还是间接援引,前后十余年间,他对斯氏的认知具有内在一致性,即将斯宾塞讨论进步问题的前提——科学与宗教的共生,扭曲为斯氏认为两者对立。然而,1902年旅日前后,章太炎接触斯氏的渠道和自身的立足点又有所转变。在此之前,他通过英语直译,删除或扭曲阐述斯氏原著指向宗教终极意义的“不可知”,以抵制包括敬天论在内的神秘主义;在此之后,他主要经由东学过滤,站在以宗教发起信心的立场上,愤而抨击斯氏尊崇科学、漠视宗教。覆盖在认知统一性之下的知识通道的多歧和态度的分裂,特别值得玩味。

斯宾塞立足于宇宙自然的演变来考察进步,强调只有祛除以人为中心的目的论视域,才能体察进步的本性。他并非不关注人类的幸福,而是持“前达尔文的宇宙观” ,相信宇宙自然本身是一个仁爱的设计,“民群任天演之自然,则必日进善,不日趋恶”。 在“自然,染红了牙齿和爪子” 的时代氛围中,斯宾塞遭遇了赫胥黎的挑战;而依据斯氏宇宙观所推行的自由放任的社会政策,在世纪之交,也逐渐被相信人为干涉的社会理论所质疑。章太炎不仅在翻译斯宾塞时没有体会到他对目的论进步观的抨击,之后他在《俱分进化论》中,还几乎重复赫胥黎“善固演也,恶亦未尝非演” 的观点,批评达尔文、斯宾塞等以为“进化终极,必能达于尽善醇美之区”。 章太炎鲜明的革命立场,使他更易于被肯定人的主观能动性的社会理论所吸引。而严复与章太炎在宇宙观及政治主张上的差别,可视为斯宾塞及其面临的挑战在中国语境中某种程度的投影和再现。

19世纪末,工业化已逐渐扩张为一种全球现象,相较而言,思想文化之全球发展的同步程度滞后。一方面,发生在思想史上的重要转折,“和以往一样,在很大程度上仍然是由各国文化的特性所决定的” ,另一方面,章太炎译介斯宾塞的案例表明,随着印刷工业及大众传媒的崛起,随着留学、政治流亡、外国人教师所带来的知识精英跨国流动的日趋频繁,中、英、日不同语言圈思想与知识的彼此粘连度已越来越深。但由于语言与观念的双重屏障,加上不同国别知识话语、同一语言圈不同代际以及同时代人彼此间的竞争与排斥,思想流通中的遮蔽、过滤、改写仍旧属于常态,思想领域的全球化进程以“进一步、退半步”的节奏缓慢展开。

关注我们