白姑娘,太子殿下已有婚约,若你愿意为妾,就先学习礼仪……

作者 | 桃墨曦 图片 | 网络

1

云南洱源,药师谷。

严冬初过,厚雪微融,药师谷的春却来得比往年都要早,许是上天要帮白静婉,第一缕春风吹入药师谷时,她真的培植出了十八学士。

路航之离开药师谷时,谷内还是厚厚积雪,回来时已能看见翠绿零星点缀小园各处,丫鬟拿着精致的小扫帚,披了红色的厚实披风扫去路边最后一点雪,算是结束了这一年的寒冬腊月。

“静婉在哪儿?”

小丫鬟给他行了礼,才指着东边的方向说:“谷主在屋里。”

绕过小径往里走,竹楼小巧精致,拾阶而上,便看到白静婉坐在窗口,拿着剪刀正在修剪花枝,看到他笑道:“我养了一株好宝贝,把大人物都引过来了。”

窗边的女子有一头锦缎般柔滑的长发,用青色的发带束在腰际,一身天青色的衣裙,外袍的袖口绣着一圈流云样式的花纹,随着她撑下颚的动作,宽广的袖口滑下,露出一段藕白的玉臂,手腕上赫然是一对碧青色的镶金玉镯子,更衬得她肤白胜雪。

路航之笑吟吟地说:“我听闻你培育出了十八学士,便将公事放下了,”他顿了一下,又低声道,“快到一月二十七了。”

白静婉眼中那浅浅一层笑意,便也淡去,嗯了一声,再无欢乐踪迹。这些年不论他们身在何方,一月二十七日这天,总会相聚在一起。

只为了缅怀一个人,一个她至今都不相信已经死了的人。

2

白静婉遇到段思英,在四年之前。

也是这样春日融融的日子,她背着药篓子从山间下来,沿着溪水往谷里走,回到竹摇小榭才发现师父和一个年轻男子正坐着煮茶下棋。

远远的她便听到师父说:“杨妃之病实不必老夫出手。”

那一年白静婉不过十六岁,长得鲜妍好看,段思英初遇她时,她一身碧绿的衣裙,袖摆直垂到膝上,右肩上斜跨着一个药篓子,一双干净清澈的漆黑眼眸,比他见过任何一汪美丽的泉水都要干净上三分。

“师父,这个公子是谁啊?”

在三月的水榭中,他抬头对她微微点了一下头,“在下姓段,名思英。”

白衣其实是最显气质的,但凡稍微粗鄙些的,都要将这种颜色糟蹋了去,但段思英似乎生来就该穿这样一身洁白污垢,他如同初春冰雪消融的远山,渺远而清雅。

所谓翩翩公子,端方如玉,大抵如是。

她拿眼睛在他身上溜了一圈,笑着说,“我叫白静婉。”

她声音清脆,娇若黄鹂,眼中三分狡黠,五分戏谑,更有两分满不在乎,鲜活灵动。

笑得段思英都有些回不过神。

“段公子,你是见我好看,被我迷住了吗?”

调戏完段思英,她眨眨眼,起身抱着药篓子走了,柳琴风哈哈大笑,“小徒顽劣,让太子见笑了。”

段姓是大理国姓。

自南诏灭亡之后,滇中着实乱了几年,政权几经更迭,当今大理国皇帝灭了大义宁国始建大理。即便大理立国不过六年,段思英这个名字白静婉却是知道的。

大理国如今的太子,生母便是宠冠后宫的杨妃。

一月之前,杨妃忽然病倒,宫中御医查不出病因,段思英此番来药师谷,为的就是杨妃的病。

自洱源至国都羊苴咩城不过几日,白静婉终于见过了那天下闻名的美人。

3

大理开国皇帝是个武夫,杨妃却是个极美的女子,她笑起来的样子宛如春风抚过碧波无痕的江面,病容已让人视之起怜,不舍移开视线,何况平日?然则太美有时亦是一种灾难。

崔皇后乃滇中大族,崔相国更是陪同皇上打下江山的重臣,然这些年皇上却冷落正宫,偏宠杨妃,这样的盛宠之下,杨妃如何不遭人忌惮?

白静婉见多了各种身中奇毒的人,大多都是江湖奇人,或狂狷或傲慢,其中不乏朝廷中人,天下之大,奇人异事无数,因此白静婉虽年轻,实则早已一身阅历。

崔相国有一手下,曾经便是江湖中赫赫有名的杀人魔医,白静婉年幼时见过魔医与师父斗医,对魔医的用毒手法非常熟悉。

杨妃中的是“镜花辞”,取自“红颜辞镜花辞树”之句,是魔医才会的下的毒之一。此毒不会使人当即死去,只会在人的体内日积月累,耗损人的精力,使人一日虚弱一日,且毒早在几年前便已种下。

“可有解?”

天下之毒皆有解,只要知道用的是哪几种毒便可。镜花辞的毒或许别人解不了,可之于出身药师谷的白静婉而言,却是药到病除的事。

段思英松了一口气,“有劳白姑娘了。”

白静婉本来在写药方,听到这话抬头看着段思英,他话中的客气叫她不喜欢。

“太子,我们江湖中的女子不像你们豪门贵族的女子那么拘谨,不喜欢别人这么客气,你这样和我说话,我要生气了。”

段思英不过是紧绷着的情绪一时放下,又身在宫中,一时习惯了才脱口而出,压根没想到那么多。他知道如今的医者多有些脾气,却没想到她会讲得这么直接,看他的眼神还略带受伤和小委屈。

让他竟觉得自己做错了,不该和她这么客气,嘴唇一动便说,“你别恼,是我说错了。”

声音柔得连自己听了都觉得起鸡皮疙瘩,白静婉却一下伏在桌上,颤抖着纤弱的肩膀,捶桌大笑,“哎呀——你果然是喜欢我!”

段思英……整个大理国万千闺中少女梦中情郎的太子殿下,从来都是让人翘首期盼的存在,微微涨红了脸,手指拢住自己的额,轻叹一声,“我竟忘了……”

“竟忘了什么?”

面前少女又嬉笑着问,段思英摇头,无奈极了,竟忘了离开药师谷前柳琴风先生特别嘱咐过他,切勿上她的当。

到底是被戏弄了。

但因着她插科打诨般的玩笑,叫他近日来萦绕在胸口的郁结也一并散了很多。

皇后有请,在白静婉预料之中,她做了皇后不喜欢的事情,皇后如果不请她她反而会觉得奇怪。

与杨妃灿若桃李、明若娇花不同,崔皇后的容貌只能称得上清丽,可眉宇间自带一丝庄重,即便她现在懒散地撑头靠在椅上,也是一身令人忽视不了的尊贵优雅。

“白姑娘不必担心,我是身上乏了,知道你在宫里,所以找你顺带看看而已。”

说着竟朝白静婉伸出手,一副求诊的姿势,不仅是白静婉,连同皇后身边的宫人也愣住了,皇后漆黑深沉的眼睛缓缓睁开,视线落在白静婉身上,微微扯了一下唇角,“怎么?白姑娘不敢?”

“当然……不是。”

此后无数个夜晚,白静婉再想起这天的事,都时常设想,若是那年的自己没有为崔皇后搭脉,或许一切都会变得不一样吧?

4

白静婉从皇后宫中出来时已是半个时辰后的事,段思英站在长廊尽头,身旁是繁盛的花木,姹紫嫣红的春日在他身边徐徐晕染开,使得那个雨后天青的天空更明澈起来。

芝兰玉树的公子呵……难怪这样多的女子折服在他的风姿下,有几个人能抵抗得了段思英山温水暖的静候?

何况……她早已为他失神了,不是吗?

“你没事吧?”

她以悄然的眼看他的关切的面容,抿嘴嫣然,“能得殿下一声关切,静婉就是上刀山下火海,也值得了。”

恰巧路过花园假山,段思英一头撞在假山石上,于是在前方走着的白静婉毫不意外地听到一声压抑的闷哼,她以指扶额,哀叹一声,“我还是离殿下远些吧,省得殿下为我神魂颠倒。”

段思英贴着冰冷石头,面上烧了一片,果然没有再跟上去。

崔皇后陷害杨妃的事情不多日便被皇上知道,碍着崔家的权势,又是皇室丑闻,消息才被压下,并未传出,但皇后却被禁足在宫内,后宫诸事悉数交由杨妃处理。

甚至连崔相国在朝中的声势也受到了影响。

一切都在悄无声息地发生变化,一起变化的还有某些深藏着的心情,那日刚送进宫一批刚摘的鲜嫩桃子,静婉是杨妃的救命恩人,宫中自然先送了一筐给她。

赶巧了段思英下朝来找她,她随手将一个桃子递给他,哪料想他拿了桃子,却挑眉看着她一脸笑意盎然,从脖子上摘下玉佩给她,一声不吭拿着那桃子走了。

白静婉直睡到半夜才反应过来。

投我以木桃,报之以琼瑶。匪报也,永以为好也。

她起来用冷水泼了泼红红的脸,有种搬起石头砸到自己脚的预感,熏染的烛火下,水中女子双眼带着笑意,温柔的男人不代表木讷,她受教了。

只是这样的好心情并未持续多久,杨妃便找上了她。

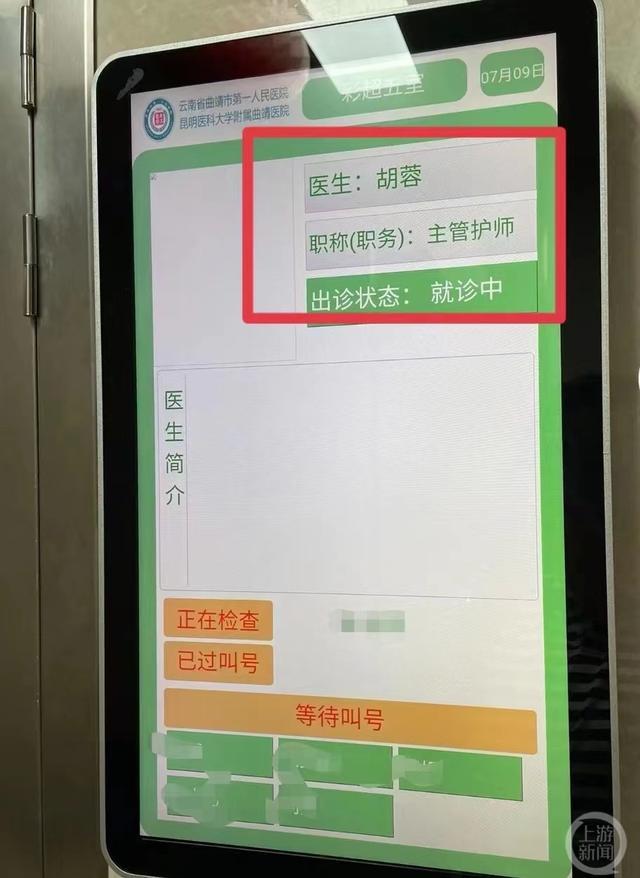

“白姑娘,英儿已定下婚约,若是你愿意为妾,我便去求了皇上让英儿娶妻后抬了你进门,只是王府不比江湖,你要摒弃一身草莽之气,端正言行,学习宫中礼仪,不要叫我皇室丢脸才是……”

那一句一句,由着杨妃温润地说来,却似刀锋刻在白静婉心头。

为妾?草莽之气?端正言行?

静婉此生未受过这样的屈辱,她多想拂袖而去,却只能握紧了拳头,使自己不至于发作。

茶香袅袅的房中,窗外黄鹂鸣翠柳,白静婉终于长长舒了一口气,“如此,倒是要祝福太子与未来太子妃百年好合了。”

她看到了他缓缓而来,宽袍缓带眉清目秀的喜悦,也看到他听到她的话后慢慢敛去笑意的面容,静婉有些自嘲地笑,这段时日他的态度叫她快乐得忘记了他们之间的距离。

她是水底的游鱼,而他是高照在天的红日,即便影子落在了水面,她接触到的都不过是一场虚幻。

5

第二日白静婉离开皇宫,段思英差人护送却被她拒绝。

他知道她心高气傲,却到底因为她将他舍弃而心中苦涩,“静婉,你真的不能为我留下吗?”

他能许诺她此生不渝的情意,也有信心与她执手偕老,可在她的沉默中,他同样知道这是不可能的事。

她反问他,“你希望我留下吗?”

他微微一笑,却觉得自己笑得好苦,摇头,再摇头。

白静婉本该是自由随性、骄傲不屈的女子。她不属于皇宫,属于天空,他也无法看着她为妾为小,卑躬屈膝地伺候别人。

静婉眨眨眼睛,有些俏皮地朝他挥手,“那么太子殿下,千山万水,后会有期。”

转身跃上骏马,右手扯动马缰,嗒嗒的马蹄远去,她并未回头,可白静婉知道,那个温雅的男人肯定站在原地,落寞地看着她离开。

那之后白静婉游历天下,悬壶济世,渐渐闯出了神医之名,药师谷的名气在江湖中更是如日中天,而他在朝堂之上兢兢业业,唯有深夜看着送上来的关于她的一举一动的消息时,才能使疲惫稍稍减轻一些。

他们一个处庙堂之高,一个在江湖之远,天个一方。

他每月给她写一封信,她却从未有只言片语的回应,连跟在段思英身边,自小看他长大的老管家都忍不住为他的憔悴叹了一声,“殿下何必如此。”

段思英只是摇头,拿起笔写这个月的信,如今还能写信,再过几个月,等他娶了父皇定给他的太子妃,届时天下皆知,她恐怕连他的信都不会收了。

只是这封信尚未送出去,朝堂上便传来腾冲城闹瘟疫的消息,段思英几乎立时站出来,“儿臣请旨,愿带人前往腾冲,请父皇准许。”

皇上自然不肯,连朝臣都大多反对,大理的未来国主几乎已经定下来是段思英,这个当口往那鬼门关跑,他又不是大夫,一个不小心指不定小命就没了。

可即便被皇上叱为胡闹,段思英还会换上便衣悄悄走了。

她就在腾冲,身陷囵圄,他怎能不去?

6

腾冲城门已经被封上,未受感染的人早已从城中疏散出去,留下的都是感染了瘟疫的病患,与少数愿意留下的大夫。

是夜月明星稀,微风阵阵,这大好夜色本该是文人骚客吟诗作赋的好时光,腾冲城却一片死寂,白静婉坐在屋檐上方,多日未睡的她疲惫不堪,却又毫无睡意,只是觉得累。

一道真气缓缓送入她的体内,白静婉精神不禁为之一振,看向身后的人,“航之,你没走吗?”

路航之算是她半个师兄,她是柳琴风的入室弟子,路航之得过柳琴风几个月指点。

锦衣的俊秀公子在她身旁坐下,将手中的酒递给她,“我是腾冲节度使的公子,我父亲都没走,我怎么能走?”他饮下半壶酒才用好看的凤眼看她,轻叹一声,“静婉,你的潇洒自负呢,你看你自己,这几个月憔悴了多少?”

路航之是个解人的男人,这世上风流的男人很多,解人的男人却很少,洁身自好却风流标志的解人男人更少,他笑起来的模样打眼极了,静婉不知看他这样笑了多少回,却仍旧觉得惊艳。

“静婉,你的心为谁乱了?”

白静婉几乎不敢对上他通透的眼睛,她真的是太疲惫,长期的压力与抑郁之下,终于靠着路航之沉沉睡去,她做了一个异常美好的梦,梦中药师谷内小桥流水,她抱着药篓子从山上下来,远远地瞧见水榭中站着一个白衣胜雪的男人,他的笑似山温水暖的春日,温柔地对她说,“婉婉,我一直在等你回家。”

她却伤心地哭着醒来。

路航之的身体快僵硬成石像,低头看着她满脸的泪痕,轻柔问,“你怎么哭了?”

她抱着膝盖坐起来,怅然若失了好久,才低声说,“我梦到了一个很好的人,我喜欢了他。”

路航之纤长的睫毛微微一颤,“我知道,这个故事一定发生在药师谷,有美丽的姑娘与对她一见钟情的公子……”

白静婉闷声问他,“你怎么知道的?”

“因为……”路航之声音微哑,看着不远处某个渐渐清晰的人影道,“他来了。”

月夜之下,她诧异而惊喜地睁大眼睛,从屋檐下飞跃下来,蹁跹得宛如一只轻盈的蝴蝶,朝站在不远处的人飞奔而去,“段思英——”

“静婉……”

段思英轻叹了一声,将她紧紧抱在怀中,想狠狠臭骂她的愚蠢一顿,甚至想要将她一棍子打昏了带出腾冲,到安全的地方去,一路上他都在想各种带她远离腾冲的办法,可这一刻,他似乎丧失了行动的能力,滚烫的吻落在她的眉心,细细地吻住她的眼泪。

“愚蠢!你怎能留在这样危险的地方?”

但他也是知道的,他除了能陪她留下之外,别无办法,她是个独立的姑娘,有自己的想法,既然将悬壶济世、医行天下作为己任,在腾冲瘟疫尚未得意解决之前,她一定不会离开这里。

而段思英唯一能做的,便是陪伴着她,在他成亲之前,陪她走最后一段。

7

太子亲临,不管是对百姓还是对留守腾冲的将士而言都是莫大的鼓舞,从朝廷源源不断送来药材,水与食物。

陆陆续续来的还有各地民间大夫,甚至连药师谷谷主柳琴风都来了,诸方人马合力之下,终于,在半个月之后,瘟疫终于得到了初步的控制,大夫们研制出了有效的药方。

路航之拿着药方一身尘土地赶去告诉正在替村民熬药的白静婉,她终于整个人往后一撅,晕了过去——累的。

段思英手忙脚乱地接住她倒下的身体,扫了一眼伸手来接,却双手僵在半空中的路航之,转身离去。

看着离去的两人,路航之站在原地,不禁握紧了拳头,脸上再无一丝快乐。

风中似乎传来低低的叹息。

腾冲一事后,段思英在民间的声誉渐高,皇帝龙心大悦,杨妃在宫内更是如日中天,催着段思英快回来成亲。

只是当她看到跟在段思英身后的静婉时,她脸上温婉的笑容有了一瞬间的破裂。

皇上封赏了一众在腾冲有功的大夫,封官加爵的不在少数。

静婉推辞了封赏,“民女听闻皇后娘娘手中有广陵散琴谱,家师好乐,民女恳请皇上让民女见皇后一面。”

不求荣华富贵,只求让师父开怀,这样的孝心让皇帝也不禁抚须赞叹,“好孩子,朕恩准了。”

当时皇后已被打入冷宫,皇上也许久不曾想起这个妻子,听白静婉一提,又想起崔皇后从前的好来,想到崔相国跟随自己的打江山的功劳,不禁心软,不止让白静婉进去看皇后,还将皇后从冷宫中放了出来。

殿上,白静婉一直没敢看段思英的神色,直到出来后也一直低着头,段思英却一把抓住了她的手,“你抬起头看我。”

白静婉轻咬下唇不看他,最后被段思英钳住了下巴,被迫抬头和他对视。

她本以为会看到他的失望与痛苦,却不想那双眼睛中并未有半分苛责,他的眼神如和煦的晨曦,轻轻笼罩着她,“静婉,其实你不必对我心怀愧疚,我不是稚儿,知道深宫之中多么龌蹉,只是杨妃到底是我母亲,所以我才假装不知。”

他顿了一下,缓声说,“但是你,你尽可以做你想做的,并且我也会仍旧喜欢这样的你,我只希望你做一件事……”他的声音低下去,“即便你以后不准备要我了,能不能也不要把我彻底忘记?”

白静婉眼眶一热,声音也颤抖了,“你又怎知我以后会不要你?”

他的笑容更苦涩了三分,“我若娶了别人,你还会要我吗?”

从遇到她的那日开始,他便知道她是一个将骄傲看得比生命还重要的女子,她有原则有底线,有自己愿意为之奋力一搏的梦想,她属于天空而不是皇宫。

正因为段思英比谁都明白她的可为可不为,所以也更清楚明白得明白,她是个不会与别人的丈夫纠缠不清的女子。

不求为她铭刻一生,只愿这场年少的萍水相逢,至少不要被她轻易抛诸脑后,因他这一生,恐怕再也遇不上第二个叫他如此喜欢姑娘了。

他这样懂她,所以不愿她为难,即使按他如今的地位,只要稍稍强硬一些,留她在身边又有何难?

因为懂得,所以放弃。

白静婉哑了声音,“你又怎知我的斩断不会比铭刻更艰难?”

这天下唯有他最懂她,骄傲也好潇洒也好,那都只代表她做得了决断,而不代表她不会受伤啊。

8

当日白静婉给崔皇后看诊,发现崔皇后也中了镜花辞之毒,她永远忘不了皇后略带嘲讽的话,“杨妃日日来找本宫品茶,你知道那些茶叶是谁带来的吗?”

那时白静婉心中已有不好的预感,果不其然,皇后说,“是杨妃亲手带来的。”

镜花辞并非只有一人会用,在魔医投入崔相国门下之前,他曾是前朝大义宁国镇江王府的人,而杨妃便是前朝郡主,若是说起来,杨妃才是魔医第一个主人。

只是这件事天下人知道的本没有几个,恰巧,白静婉的师父柳琴风便是其中一个。腾冲城瘟疫一事后,白静婉便也知道了当年旧事。

她离开腾冲之前,师父问她当如何,她只说了一句,“我是个大夫。”

是个大夫,就无法放着病患不管。只是她缺少制药的药材,而宫内早已是杨妃的天下,所以她才会想到去腾冲,只因腾冲是路航之的天下,在这里她能一展手脚。

谁料却遇上了瘟疫,生生被困了好几个月,所幸一切都来得及。

白静婉回谷后一个月,太子成亲之事沸沸扬扬地传遍了大理国,四方来贺,那时已是深秋将近的时节,她咬着一片红枫叶坐在溪边吹叶,吹着吹着便有人萧声相和,来人一袭锦衣,气息绵长,悠悠地边走来边说,“似此星辰非昨夜,为谁风露立中宵。”

向来只有她打趣别人,如今她终于也被人打趣了。

白静婉丢了红枫叶,“航之,你是个武将,说话不要这样酸成不?”

但她到底是欢喜的,这个时候谁能来陪她说话,她都欢喜。

路航之清楚地看到在箫声响起时她眼中的狂喜,自然也看到她看到他是略略黯淡下的眸光,他是多灵秀的人,如何不知她眉宇间的落寞是为了谁?

腾冲几个月的时光,路航之早已看得清清楚楚。

那之后,路航之陪白静婉烹茶煮酒,坐看庭前花开花落,陪她弹琴吹箫,足迹遍布整个洱海,太多来药师谷寻医的人都问她,“那个俊俏的公子是白姑娘的相公吗?”

路航之每每看到她摇头,灿烂的桃花眼都要黯淡三分。

她渐渐爱上了在月下自饮自酌,而路航之也在年关将近的时节收到了从腾冲而来的家书,那是文德七年末的冬季,路航之记得清清楚楚,他在竹摇小榭找到独饮的她。

一灯如豆,暖炉在旁,水榭外四周是红与白相间的梅,压着十二月的厚雪,在月光下越发清冷,他顺着竹木桥走过来,坐在微醺的她身旁,拿过她手中的清酒,“那日你问我如何知道,那是因为,在你遇到他之前,我已经遇到你了。”

在腾冲被瘟疫包围的那段时日,他们也曾相濡以沫,那夜她梦中落泪,醒后神伤,她对他说她爱了一个人,而他本欲一述情肠,却终是被忽然出现的段思英打断。

在她错楞的目光中,路航之的明亮的桃花眼似不堪冬日严寒,渐渐染上风雪,“婉婉,为什么我就不行呢?”

为什么我认识你在他之前,我爱你在他之前,我分明也没有哪里不如他,解你衷肠,懂你骄傲,为何你独独爱他却不能爱我?

这句未问得出口的问题,白静婉懂,他们都是这世上最善解他人心思的人,他等了她多年,即便在她爱上别人,为情所伤所累之后仍旧不离不弃,她确实亏欠他一个解释。

一壶清酒,白静婉接过他手中剩下的半壶酒,饮尽后将碧青色的茶壶抛掷入河中,激起一束水花。

她的声音略带缅怀,白静婉鲜少叹息,此时却长长叹了一声,“航之,他于去年认识我,而我却已认识了他许多年……”

9

那时世上没有大理国,段思英也不是大理国太子。她是海通城一农户之女,前朝大义宁国国主暴政,民不聊生,一场饥荒死了无数人,她饿得倒在海通节度使段氏门口,那年她不过十岁,面黄肌瘦,几欲死去。

是段思英将她救了起来,又带去了附近求医,遇上云游四方的柳琴风,才成就了今日医名传天下的白静婉。

“他恐怕早已忘了我,可我此生却不能忘记他。”

在她曾满是黑暗的世界中,他是第一课闪耀的星,将她的命运完全扭转,使她迎来新生。多年之后,她已长成亭亭玉立的少女,而那眉清目秀,笑得山温水暖的少年,也已然长成了更出众的模样。

离开皇宫前段思英请求她不要忘记她,其实,要如何忘得了,她生命中最初的邂逅啊。

“若是可以,我也想就此真的放下,可感情哪里由得了自己。”

白静婉抱膝而坐,语气幽幽饱含宿命的味道,这样的挣扎路航之如何不懂?段思英之于她,便是她之于他,是一样的。

路航之怨恨过段思英,这一刻却明白,有些东西原本就不属于自己,再强求也得不到。他站起来长啸一声,“婉婉,我父亲身子日渐不好,我要回腾冲代他守护边塞,不叫缅甸打过来。”

路航之打马离开药师谷,却在谷外看到一个撑伞的男人,他似乎在风雪中站了许久,月色下身影不甚清晰,路航之武功好,深夜中也能视物,讶然道,“太子殿下好雅兴,这样大的雪站在谷外看风景。”

“路航之,我与你做场交易如何?”

路航之微微眯起眼睛,眸中寒光一闪,“什么?”

10

文德八年八月,大理国皇帝于邓川逝世,太子段思英继位。同年十月,崔相国伙同皇叔将段思英幽禁宫中,把持朝政。文经二年,段思英被废为僧,幽禁在皇家寺院。

消息传至药师谷时,白静婉牵过谷内最好的马,在众目睽睽之中朝羊苴咩城疾驰而去。

跑死了三匹骏马,几日滴水未进的白静婉终于赶到皇家寺院,见到的却是路航之拿着火把,皇家寺院早已在熊熊烈火中化为废墟。

那冲天的火光中,她如幽灵一般飘过去,终于承受不住般晕厥了过去。

那一场大火已过去整整四年,皇帝换了人,崔相国重掌大权,太子妃改嫁,杨妃在新建的皇家寺庙清修,而路航之权势渐重。唯有白静婉,再未出过药师谷,她尚且有大好未来,却似乎打算一世在药师谷内养花逗鸟,如此终老一生了。

路航之来而复去,带走的唯有那株名为十八学士的茶花,他虽年年来与她相聚,她心中到底没有他,他终于死心。

那年三月,燕子回时,桃花满园,白静婉本打算采桃花酿酒,路府却来人告诉她路航之病重。

白静婉匆匆赶去,未曾想车马却并未往路府而去,反倒是停在了路航之在郊外的别庒外。

她在寂静的池边小亭中静候,没有等来路航之,却忽而有一双温热的手捂住她的眼睛,熟悉气息扑面而来,叫她刹那脸色煞白,浑身颤抖不已。

“婉婉……”

那人从后环住她的双肩,带入怀中,分明有千言万语欲说,开口不过两字,声音却已嘶哑。

紧得让人觉得窒息的拥抱。

离她倒在段氏门口那年,已整整十年,她本以为压抑着去遗忘便能真能忘却,却在听到这个连夜晚都不敢想的声音时泪如雨下。

万千念头闪过,想怨,想怒,想喜,想大笑,却终是只剩了一句哽咽。

“段思英……你回来了……”

那一年在宫内,她恐怕崔氏权势太大,终有一日会对他不利,不顾一切地替崔皇后解毒,为的不过是换取崔皇后一句承诺。若日后崔相国当真要对他不利,看在当日她救她的份上,让崔氏留段思英与杨妃一命。

而她并不知道,曾经在药师谷外,他冒雪前来,为的不过是请求路航之帮他一个忙,他非皇子,而是杨妃狸猫换太子的孤儿,他想金蝉脱壳,可皇室这趟浑水这样深,除非他死,否则终身无法解脱。

火烧皇家寺院,以死换生,这世上唯有路航之一人能帮他。

得皇后一诺,杨妃下半生富贵无虞,算是还了这么多年养育之恩。而他无心占着不属于自己的江山天下,他的心实在很小,自段府门外遇到她开始,便只有她一个人了。

那拽着他的袖口,说她不想死的女孩,早已铭刻在他心中,段思英顺势握住了她的手,一拽,拖入怀中,“其实记得那年初遇的人并不是只有你一个。”

白静婉领口一凉,脖子上已多了一枚玉佩,当年杨妃言语辱她,她离开皇宫之前还他玉佩,而今这枚玉佩又回到了她身边。

滚烫的热泪顺着她的面颊而下,十年风霜后得以相守,其中多少甘苦,唯他们二人知晓。

他曾许诺她的一切他都记得,静女其姝,她是他心中举世无双的狂花,永以为好便是他赠与她的最好的诺言。