徐向前元帥回憶:和陳昌浩最後在一起的時光

(1937年3月)十二日,中央電示:爲保存現有力量,西路軍一是衝向蒙古邊境,一是就地分散遊擊。我們率西路軍僅剩的三千餘人,邊打邊撤,十三日進入山裏的康龍寺地區。翌日,敵追兵又至。我擔任掩護任務的二六五團和二六七團,與敵血戰一場,又遭重大損失。我總供給部長鄭義齋、八十八師政治部主任張卿雲,不幸犧牲。

這個時候,掌握部隊最關重要,但也確實困難。部隊被敵人衝得七零八落,收都收不攏。我們能夠直接掌握的,僅有三十軍一二千尚成建制的戰鬥人員,其餘大都同指揮部失去聯繫,獨立作戰。馬敵熟悉地形,運動快,兵力多,不少分散的紅軍力量,均被敵各個消滅。我們的婦女獨立團,就是在與總部失去聯繫的情況下,遭敵重兵包圍,而全部損失的。她們臨危不懼,血戰到底,表現了中國婦女的巾幗英雄氣概。紅四方面軍婦女獨立團的光輝業績,將永彪史冊。

我軍從康龍寺地區邊打邊撤,退到石窩一帶的山上,已是斜陽晚照時分。我在前沿陣地指揮部隊打退追敵的最後一次進攻,還沒喘過氣來,就接到陳昌浩的通知,去石窩山頂開會。我到那裏一看,剩下的師團以上幹部,還有二三十人。部隊喫了前所未有的敗仗,大家異常難過。會上,陳昌浩宣佈了軍政委員會的決定:徐、陳離隊回陝北,向黨中央彙報情況,現有部隊分散遊擊,堅持鬥爭。

徐向前元帥

關於我倆離隊的事,他可能和別的軍政委員會委員醞釀過,但我毫無思想準備。我說:我不能走,部隊打了敗仗,我們回去幹什麼?大家都是同生死、共患難過來的,要死也死到一塊嘛!陳昌浩說:這是軍政委員會的決定,你如果留下,目標太大,個人服從組織,不要再說什麼了。會議決定,西路軍殘部分三個支隊就地遊擊:王樹聲率一路,約五連步、騎人員,張榮率一路,彩病號及婦女、小孩千餘,李先念、程世才率一路,系三十軍餘部五個營及總部直屬隊,共千餘人。成立西路軍工作委員會,由李先念、李卓然、李特、曾傳六、王樹聲、程世才、黃超、熊國炳等同志參加,統一指揮部隊。李先念負責軍事領導,李卓然負責政治領導。

散會後,我還想動員陳昌浩,不要回陝北。我拉着他的手,懇切地說:昌浩同志,我們的部隊都垮了,孤家寡人回陝北去幹什麼,我們留下來,至少能起到穩定軍心的作用,我看還是不要走吧!陳昌浩很激動地說:不行,我們回去要和中央鬥爭去!他要鬥爭什麼呢?無非是西路軍失敗的責任問題。我那時的確不想走,但沒有堅持意見,堅決留下來。事實上,李先念他們,並不想讓我走。我遷就了陳昌浩的意見,犯了終身抱憾的錯誤,疚愧良深。如果我留下來的話,軍心會穩定些,最低限度可以多帶些幹部到新疆去。後來,留下的三個遊擊支隊,有兩個被敵人搞垮。只有李先念那個支隊,沿祁連山西進,經四十多天風雪轉戰,歷盡千苦萬苦,克服了常人難以忍受的種種困難,終於抵達新疆,保存下七、八百人,受到中央代表陳雲、滕代遠的熱情迎接和慰問。李先念同志受命於危難時刻,處變不驚,爲黨保存了一批戰鬥骨幹,這是很了不起的。

我和陳昌浩同志是三月十六日啓程東返的。開始,由陳明義、肖永銀帶了個警衛排護送我們。快走出祁連山時,爲減少目標,留下他們就地遊擊,只剩下我和陳昌浩及一名保衛幹部同行。第二天,那個保衛幹部失蹤,聽說是碰上馬家軍,當了俘虜。

我和陳昌浩走到大馬營一帶,天已擦黑。轉來轉去,找到個屯莊,就在老百姓家裏住下來。那家戶主大概姓於,漢人,業醫,湖北人。家裏人來人往,和周圍居民的關係不錯。陳昌浩也是湖北人,碰上了老鄉,格外興奮,有了安全感。我們喫了頓飽飯,就睡下了,睡在一個炕上。我對陳昌浩說:明天早點起來,好走哇!他答應得很痛快。可是次日拂曉前我喊他起牀時,他變了卦,說:太累了,休息幾天再走吧!我想,他有老鄉掩護,住幾天沒關係,我不行,得堅決走。就說:如果你不想走,就留下住幾天,我的口音不對,在這裏有危險,得先走了。他表示同意,我便匆匆離去。

歸心似箭的我,孑然一身,形影相弔,沿着祁連山邊的戈壁灘,大步流星,晝夜兼程。那時,我幾個月沒刮鬍子,好些天沒洗險,穿着件羊皮襖,打扮成羊倌模樣。沿途找老鄉要點喫的,倒沒遇上麻煩。經永昌至涼州地帶,碰上了我們的特務營長,外號叫曹大頭,跟我一路走。經土門、景泰,到了黃河渡口,坐羊皮筏子渡河,直奔打拉池。打拉池是個小鎮子,有些店鋪。我們找了個旅店住下。我用金戒指換了身棉袍穿上,象商人,又象教書先生。給曹大頭也換了套衣服,打扮成夥計模樣。這裏已不屬馬家軍的統治地盤,歸鄧寶珊管,離陝甘根據地不遠,我心裏稍微踏實了些。

十大元帥

翻過六盤山,走到平涼,住了一天。那天國民黨隊伍正往西開,城裏亂糟糟的,氣氛有點緊張。我在書店裏買了張地圖,趕緊找個旅店住下,關起門來看地圖。因怕敵人搜查,覺也沒睡好。離開平涼城,—路向東走,路邊有個農民擺攤子,賣小喫。我們買了點喫的,邊喫邊和他啦呱。後來我問他:你們北邊的山上住的什麼軍呀?他說:是紅軍。這下我就有了數,喫完東西,趕緊往北走。到了小屯,見到耿飈、劉志堅同志。悲喜交集的心情,真是難以形容。第二天,劉伯承同志派人把我接到鎮原援西軍總部。我們談了些西路軍和援西軍的情況,他就安排我去休息。那時我疲勞得要死,好象渾身百分之九十九的精力都耗盡了,只想好好睡幾天覺。

在鎮原休息了兩三天,同任弼時、楊奇清一道去雲陽。路上,汽車翻到溝裏,我頭部被撞破,他倆沒事。至雲陽,見到彭德懷、左權同志。那時,彭德懷任紅軍前敵總指揮,任弼時任政治委員,左權是參謀長。因我黨與蔣介石的談判已初步達成協議,局勢稍微緩和了些。彭德懷他們,向我介紹了些西安事變的經過情形,我也講了些西路軍艱難轉戰的情況。任弼時聽後,叫我寫個文字材料,我寫後交給了他。另外,還將從西路軍帶回的十多個金戒指(組織上給我的路費),全部上交給彭德懷同志。沒住多久,我的牙疼發作,便又去西安拔牙,住在八路軍駐西安辦事處。

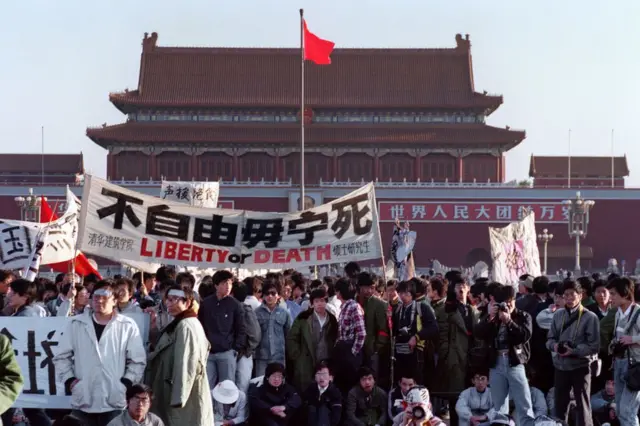

西路軍血戰馬家軍

周恩來、林伯渠、謝覺哉都在西安。草地一別,恍如昨日。周恩來同志已剃去了長鬍須,神采飛揚,顯得格外年青。他們待我很好,百忙之中仍經常問寒問暖,關心我的飲食起居,使我很過意不去。西路軍的情況,我向恩來彙報過。他很關心被俘和失散人員的命運。他和謝老想方設法營救被俘指戰員,費了不少心血。大概是七月間,我和恩來一道回延安。我們坐的是國民黨的戰鬥機,每架飛機只能坐一個人。周恩來的飛機先起飛,在前面,我那架後起飛,在後面。飛了一段時間,他的飛機就沒影了,和我們失去了聯絡。我這是第一次坐飛機,頭暈得很。那個國民黨駕駛員向我問話,我聽不清楚。他便寫了個條子:我們飛到了什麼地方?這下可把我給憋住了,因爲我沒到過陝北,哪裏曉得這是什麼地方呢?又飛了一陣,轉到延河上空,我讓他沿着河飛,順川而上,發現了飛機場,降落下來,才知道是延安。下飛機後,發現周恩來的—電機還沒到,我對迎接人說:這下可遭了!大家都很着急,怕出事。不多時,西安來了電報,說他那架飛機迷了路,又轉回西安去了,大家才鬆了口氣。

西路軍政委陳昌浩

剛到延安,毛主席就接見了我。他簡單問了問西路軍的情況,我如實作了回答。他說:留得青山在,不怕沒柴燒。你能回來就好,有雞就有蛋。這話使我很受感動。張聞天見到我則不同,責備了一番,我沒吭氣。打了敗仗嘛,批評、撤職、殺頭都應該,沒有什麼好說的。

陳昌浩同志的下落不明,我很擔心。曾向毛主席建議,再派人找一找,毛主席也同意,但一直沒找到。抗戰開始後,陳昌浩回到延安,我們才知他在大馬營那位老鄉家裏,大病一場後,轉回湖北老家,直至抗戰爆發。等他回到延安時,清算張國燾路線的鬥爭,早已告一段落。