民生信用卡提示:珍惜信用記錄,共建誠信社會

信用卡逾期拒不還款到底會造成多大影響?27歲的張先生信用卡賬戶嚴重逾期長達一年多,期間,銀行不斷提醒還款及法院介入無果,最終被列入失信被執行人名單。當張先生到銀行辦理購房貸款時,銀行拒絕了他的貸款,一同前去的女友還指責他爲“老賴”,原定的結婚計劃也泡了湯,張先生至今懊悔不已。

國家公共信用信息中心發佈的《2018年失信黑名單年度分析報告》顯示:截至2018年底,全國法院累計發佈失信被執行人名單1277萬人次。所謂的失信被執行人,即公衆常說的“老賴”。在上千萬的“老賴”中,有不少是因信用卡惡意逃債而遭到的懲戒。

“他們跟我說,只要跟銀行死磕到底,刷的錢就不用還了,真沒想到成了現在這樣”,張先生告訴記者。原來,張先生是在網上加入了“反催收聯盟”,相信“組織”能夠“帶他上岸”。“微信羣裏會教我們很多反催收的方法,主要是在貼吧、微博或投訴網站上發帖投訴銀行暴力催收,羣裏的人還會組織傳播造勢,通過把事鬧大來向銀行施壓、索要賠償。”

那問題來了,如此“把事鬧大”真能讓金融機構做出讓步嗎?在業內人士看來,答案顯然是“不”。

記者從民生銀行信用卡中心瞭解到,反催收聯盟的很多操作套路其實都是“徒勞無益”的。作爲正規的持牌金融機構,銀行催收一直是在嚴監管下開展,並不存在“恐嚇、不間斷騷擾、發佈假的法院傳票威脅還款”等“暴力”催收行爲。對惡意逾期的借款人而言,暫時不還錢或許能贏得“一時瀟灑”,但結果往往是自身信用記錄受損,給生活造成諸多不便。

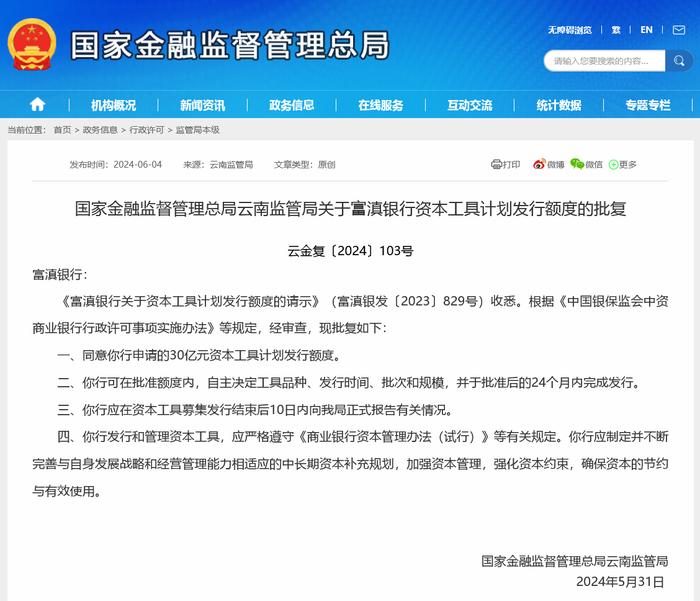

依據最高人民法院關於修改《最高人民法院關於公佈失信被執行人名單信息的若干規定》的決定(法釋〔2017〕7號),人民法院失信被執行人名單信息,將向政府相關部門、金融監管機構、金融機構、承擔行政職能的事業單位及行業協會等通報,供相關單位依照法律、法規和有關規定,在政府採購、招標投標、行政審批、政府扶持、融資信貸、市場準入、資質認定等方面,對失信被執行人予以信用懲戒。

在今年3月6日舉行的記者會上,國家發改委副主任連維良就“失信問題”表示,要進一步提升全社會誠信水平,着力加大失信聯合懲戒力度、拓展守信聯合激勵、構建以信用爲核心的監管機制,真正做到對違法失信者“利劍高懸”,對誠信守法者“無事不擾”。

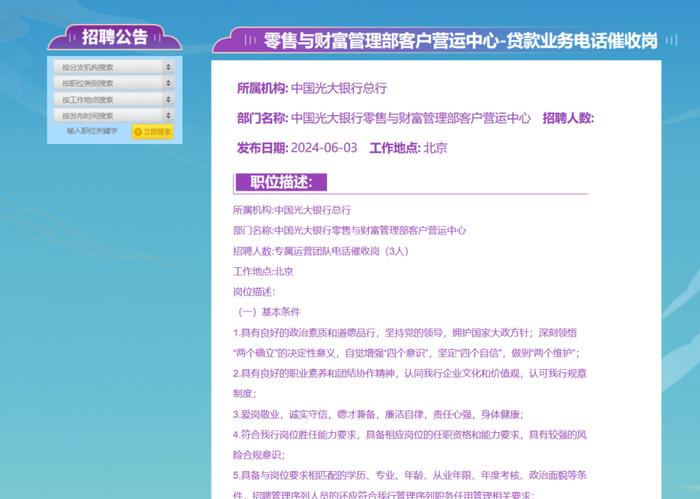

據悉,爲助力社會誠信體系建設,防範化解金融風險,各家銀行也採取了一系列措施。以民生信用卡爲例:在髮卡環節,嚴格前端市場客羣篩選,根據客戶信用情況、還款能力等合理授予信用額度;在客戶用卡過程中,通過風險監測管理體系實時監控和預警,多維防範欺詐風險,如發現客戶失信行爲,將及時對其賬戶進行管控;對於誠信失約而產生逾期的客戶,採取多種合規催收方式,在可控期間內追繳逾期款項。具體來說,催收前期主要以短信、電話、郵件等方式提醒告知客戶按時還款,如違約將面臨失信風險;得益於金融科技發展,民生信用卡還將智能語音應用到催收提醒中,實現了催收效率和客戶體驗“雙提升”。隨着客戶逾期情況變化,銀行會登門拜訪,着重從雙方權利義務告知、不良法律後果等方面展開溝通。針對惡意長期逾期,更進一層級的方式是司法催收,即通過刑事報案、民事仲裁或訴訟等手段進行催收。

社會誠信體系的建設需要政府、企業、個人的共同努力,民生信用卡通過一系列舉措,多維度、全方位地幫助持卡人形成良好的用卡習慣和誠信意識,不僅是對國家政策的積極貫徹,也是踐行社會責任的具體表現,更是對其品牌主張——“信任長在”的有力詮釋。