「鉴赏」广西罕见的西汉早期木牍——贵县木牍“从器志”

摘要:\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E1976年,广西壮族自治区贵县罗泊湾的一家化肥厂在扩建施工中,发现了一座墓葬,经由广西壮族自治区文物工作队的考古发掘,发现这是一座西汉早期的墓葬,其墓的椁(guǒ)室虽早已被破坏和盗掘,但也出土了不少随葬品,如铜器就有200余件,铁器有20余件,陶器有50余件,其中最重要的是出土了5块木牍、10余枚木简和2块封检。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E这件木牍的书体是西汉早期的古隶,整体上与长沙马王堆一号汉墓遣策的书风有点相似,其横画方起尖收,力道强健。

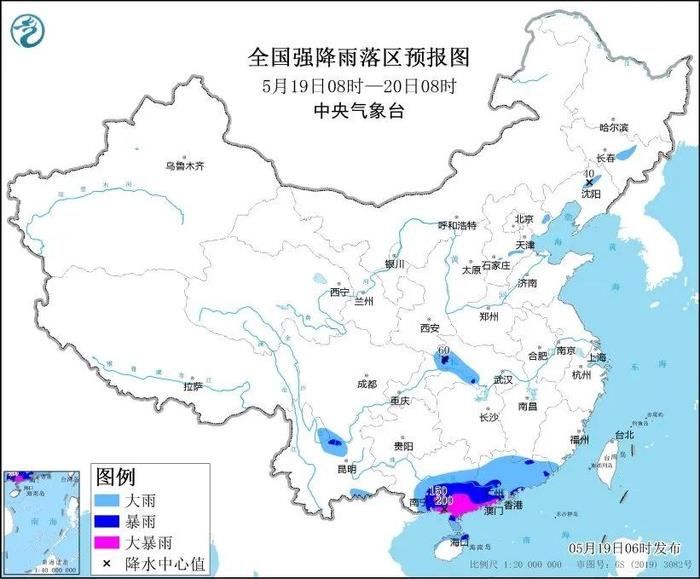

"\u003Cdiv\u003E\u003Cp\u003E一般说来,出土简帛的重镇主要是两大区域:一个是西北的甘肃、新疆地区;一个是长江以南的两湖地区。其他地区也有比较零星的发现,而人们对广西是否会出土秦汉简牍,可能并没有多大的期待,但1976年在广西贵县罗泊湾西汉一号墓的考古发现,却改变了人们的认识。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E1976年,广西壮族自治区贵县罗泊湾的一家化肥厂在扩建施工中,发现了一座墓葬,经由广西壮族自治区文物工作队的考古发掘,发现这是一座西汉早期的墓葬,其墓的椁(guǒ)室虽早已被破坏和盗掘,但也出土了不少随葬品,如铜器就有200余件,铁器有20余件,陶器有50余件,其中最重要的是出土了5块木牍、10余枚木简和2块封检。其中木简的内容不详,2块封检的内容为随葬的器物与食物的清单,而5块木牍中有一块完整无损,且两面分栏书写,共有372个字,尽管其内容无非是随葬器物的清单,但其所写文字之多,分栏抄写之讲究,使其在西汉早期墓葬出土的这类遣策文书中显得特别突出。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cdiv class=\"pgc-img\"\u003E\u003Cimg src=\"http:\u002F\u002Fp1.pstatp.com\u002Flarge\u002Fdfic-imagehandler\u002F9f9f3f3e-ff9c-446f-839e-cbd57df82548\" img_width=\"538\" img_height=\"949\" alt=\"「鉴赏」广西罕见的西汉早期木牍——贵县木牍“从器志”\" inline=\"0\"\u003E\u003Cp class=\"pgc-img-caption\"\u003E贵县木牍“从器志”\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E\u003Cp\u003E这块木牍自题为“从器志”(如图)。所谓“从器”,应该就是随从墓主人下葬的器物的意思,“志”同“志”,就是记录的意思,故“从器志”也就是随葬器物的记录清单。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E这块木牍长38cm,宽5.7cm,厚0.2—0.7cm,正面分5栏书写,每栏所写行数8—11行不等,在5.7cm的宽度内,要写10行左右的字,每个字的宽度才0.6cm不到,其细密的程度可以想见。背面所写的分栏布局相对不是很规范,一共只有三栏,第二栏没有写满,而第三栏与第二栏隔得比较远,这大概是因为所记器物不多了,故拉开第二栏与第三栏的距离,以免木牍的下方太空。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E木牍所记的随葬品多达70余种,虽然自名为“从器志”,其实很多都不是器物,而是衣物和日常生活用品,如最开始就是:“衣袍五十领,二笥,缯缘。”\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E“五十领”就是五十件,“二笥”就是两个竹笥,即盛放五十领衣袍用了两个竹箱。“缯缘”即用缯(粗绢)包边缘,就是强调这两个竹笥的边缘是用缯包裹装饰的。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E由此可见该墓所随葬衣物的豪奢和讲究。我们曾在长沙马王堆一号汉墓出土物中看到过多件存放衣物的竹笥,但都未见有用缯来包其边。大家知道,长沙马王堆一号汉墓的墓主人是第一代轪(dài)侯利苍的夫人,其级别很高。贵县罗泊湾西汉墓用于随葬的竹笥如此讲究,其墓主人的身份地位也可想而知了。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E除了衣物之外,诸如“簟席”“丹杯”“博具”“冠”之类的日常生活用品也很多,而比较特别的是,随葬品中记载了很多甲、矛、盾、弓、弩、矢之类的兵器,如“矛一”“七尺矛二,缯囊”“角弩三”“弓一”。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E由此推断墓主人生前应该是一位将军或至少是有武官职务的官吏,正如马王堆三号汉墓中出土的兵器足以证明墓主人生前为第二代轪侯,曾掌握长沙国的实际兵权一样。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E这件木牍的书体是西汉早期的古隶,整体上与长沙马王堆一号汉墓遣策的书风有点相似,其横画方起尖收,力道强健;其折画方圆并用,多有棱角,如简中出现频率较高的“笥”字,其“司”的折笔,既有圆转者,也有方折而棱角分明者,两者的交错使用,自有一种刚柔并济的书法趣味。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E木牍的文字书写多以纵向取势,但结体又长短不拘,间有篆书的结构和笔画,如“布”字、“父”字头、“缯”字左边的偏旁,都是篆书意味较多的地方,但大多数都是隶书的结构和笔法,强调了隶书左右开张的波势,有一种篆隶交融、自然而古拙的书法特点,而这也正是秦汉之际篆隶不分家的古隶的一大特点。也正因为如此,这块木牍不仅内容很值得研究,章法很值得品味,而且在西汉简牍书体中,其亦篆亦隶的古隶特点,也很值得大家关注和品鉴。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E(文\u002F陈松长)\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E"'.slice(6, -6), groupId: '6714911918621983239