醫藥領域悖論:科學投入越多商業回報卻越少?(附專訪)

出品| 新浪科技《科學大家》、未來論壇

撰文| 任志攀 Demiurge Technologies AG首席科學官兼首席技術官

在大家所熟悉的傳統行業或新興行業裏,科學與利潤距離都是最遠的。醫藥行業比較特別,科學與利潤的距離最近,很多情況下甚至是零距離。

每一款新藥物誕生的過程,都是一個典型的科學研究過程:起步於提出創新科學假設(比如抑制Tau蛋白能夠延緩阿爾茨海默症的進程),都完成於驗證創新科學假設(例如通過細胞驗證,動物模型驗證,人體臨牀試驗的1、2、3期驗證)。驗證成功的新藥會得到監管批准上市,給製藥公司帶來數十億美金的利潤,而驗證失敗的新藥則可能直接導致數十億美金的損失,因此醫藥領域是唯一一個由科學決定利潤的成熟產業。

2017年,MIT Slogan商學院Andrew 教授的團隊從投資回報率的角度,分析了1066個上市的醫藥公司從1980年到2015年的表現,發現醫藥行業的年化超額增長回報率達到了4.2%,居所有行業的第一位,與之相比,科技行業只有1.9%。

回看1998年,當時世界20大互聯網公司中,全部是美國公司,而短短20年時間,中國依靠商業模式的創新與龐大的人口基數,一躍而成了互聯網大國,醫藥對於中國來說同樣是下一個互聯網量級的商機,今天中國邁向醫藥大國的起步要比20年前中國走向互聯網大國的起步更好。

中國如何在20年內建立10家世界前20的藥企?

由於醫藥是一門把科學轉化爲利潤的生意,我們可能會首先想到用各種形式增強科學實力,比如增加科學投入、培養科學人才、營造科學氛圍、發展科學技術、扶持科學政策等。

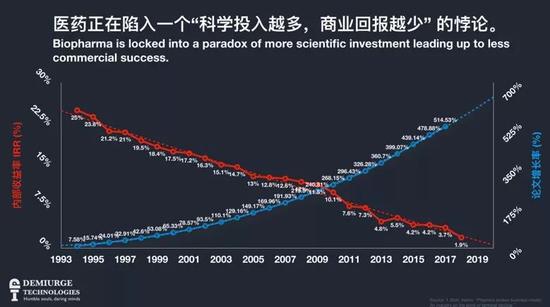

增加生命科學基礎研究的確非常必要,生命科學研究成果的增速目前已經達到了25年的最高點。但是隻是做到增加科學投入這一點,還是無法成功創辦出將來能躋身世界前20的藥企,爲什麼呢?

因爲整個醫藥行業新藥研發的內部收益率在逐年下降,2018年已經下降到歷史最低點:1.9%,這個數字甚至低於許多國家的公開市場利率。

醫藥行業正在陷入一個“科學投入越多,商業回報越少”的悖論,這也是醫藥領域目前最大的挑戰,這說明,醫藥領域科學轉化效率的下降速度,要比基礎科學研究的上升速度快得多,因此,中國藥企想崛起,我認爲需要在戰術上重視科學,但在戰略上重視轉化。

科學投入越多商業回報卻越少?

首先我們來看看從科學到利潤轉化率最低的一個醫藥領域:阿爾茨海默症。過去20年裏,160多款試圖延緩阿爾茲海默症病情的藥物在人體臨牀驗證中全部失敗。Top20的藥企共投入600億美金的研發,卻沒有帶來1美金的利潤。集體失敗的原因也越來越明晰:驗證的流程沒有問題,科學的質量也沒有問題,而問題在於科學的範圍過小,選擇了錯誤的藥物靶點。

爲什麼這麼多頂級的藥企會集體選錯了藥物靶點呢?因爲醫藥工業界25年來一直擅長縮小科學轉化的範圍,這有利於提出局部病理的創新科學假設,但是複雜疾病病理反而是需要擴大科學轉化的範圍,纔有利於提出系統病理的創新科學假設。

從科學創新的類型來看,普通疾病的病理相當於一片樹葉,只需要局部科學創新就可以充分理解,而複雜疾病的病理相當於一顆樹種,需要系統性的科學創新才能充分理解。尚未解決的重大疾病都非常複雜,需要藥企從擅長轉化“樹葉級”的科學,進化到擅長轉化“樹種級”的科學。

幸運的是,生命科學實驗數據的數量和質量已經進入到了一個大爆發的時代。如果能夠把基因組、表觀組、轉錄組、蛋白組到代謝組數據全部連接起來,已經足夠進行“樹種級”的科學轉化,形成系統病理的創新科學假設。

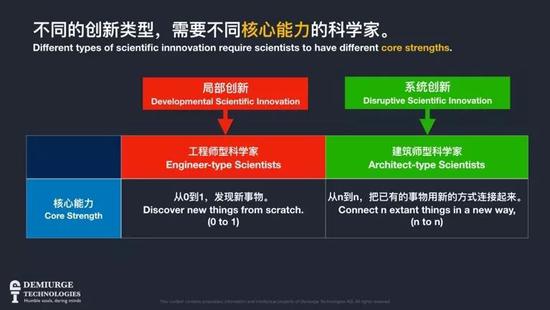

悖論成因之一:不同類型科學家的能力與職責錯配

擅長局部創新,進行“樹葉級”科學轉化的科學家,我稱之爲“工程師型科學家”,他們的核心能力是從0到1,在小範圍內發現新事物。

擅長系統創新,進行“樹種級”科學轉化的科學家,我稱之爲“建築師型科學家”,他們的核心能力是從n到n,大範圍內把已有的事物用新的方式連接起來。

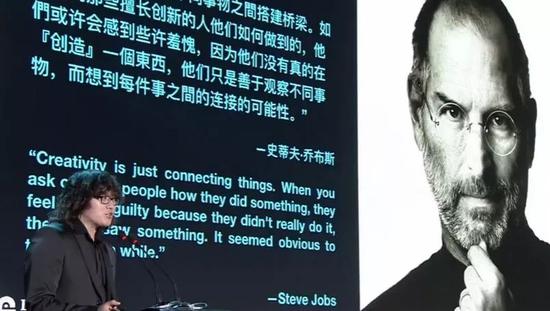

建築師型科學家所擅長的系統創新,也正是史蒂文·喬布斯所定義的創新:創新不外乎就是在不同事物之間搭建橋樑。如果你問那些擅長創新的人是如何做到的,他們或許會告訴你,他們並沒有真的在“創造”一個東西,他們只是善於觀察不同事物,而想到每件事之間的連接可能性。

工程師型科學家通常擁有T型的知識結構,精通一個細分領域的數百數千篇論文,按圖索驥,就可以做出一個從0到1的局部新發現。建築師型科學家必須擁有M型的知識結構,精通多個主要領域的數萬篇論文,融會貫通,纔有可能做出一個從n到n,具有高轉化價值的系統性發現。

這兩類科學家的績效指標是截然不同的。工程師型科學家以論文發表成功爲績效指標,發表一遍論文所需的局部科學假設和驗證,相對週期短,難度小;但建築師型科學家必須以臨牀驗證成功績效指標,發佈一款新藥所需的系統科學假設和驗證,相對週期長,難度大。

這兩類科學家的技術能力也是不同的。工程師型科學家更注重用技術發現數據中的相關性,發現真實的相關性就滿足發表論文的要求;而建築師型科學家更注重用技術發現數據中的複雜因果性,因爲確認因果性纔是開發有效藥物的基礎。

綜上所述,我認爲擅長局部創新的工程師型科學家是非常適合學術界,做生命科學的基礎研究,而擅長系統創新的建築師型科學家非常適合工業界,做生命科學的轉化研究。

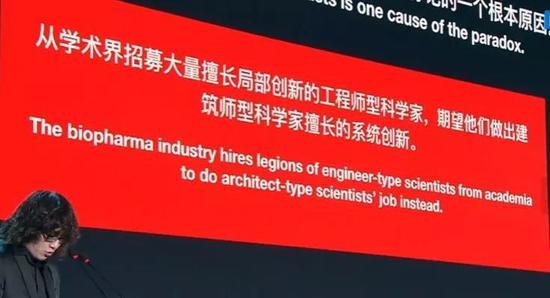

長期以來,工程師型科學家在學術界是供大於求,而建築師型科學家在藥企中卻是供給不足。

爲了彌補人才缺口,長期以來,藥企不得不從學術界招募大量擅長局部創新的工程師型科學家,期望他們做出建築師型科學家擅長的系統創新。從本質上看,這兩類科學家在各個方面都是互補的,所需要的環境卻是互斥的。藥企對這兩類科學家的根部區別認識不足,導致科學家的能力與職責錯配,是“科學投入越多,商業回報越少”悖論的一個根本原因。

悖論成因之二:技術使用不當

除了招募大量科學家之外,藥企在10多年前就認定開發人工智能技術、開發大量可替代人類的機器科學家,是提升醫藥轉化效率一條捷徑,但是計算機工程師開發人工智能的思路與工程師型科學家一致,所開發出的人工智能更加擅長提取簡單相關性,只具備替代工程師型科學家的潛力。

實際上,藥企真正需要的智能技術是擅長提取複雜因果關係的機器智能,具備替代建築師型科學家的潛力。目前以深度學習爲基礎的AI技術依然是更擅長提取相關性,雖然深度學習網絡具備一定通用性,但也僅僅是很有限地用於提取因果關係。

AI技術可以用來替代工程師型科學家,增加生命科學研究的效率,這是人工智能帶給醫藥的上游價值。同樣的AI技術可以用來增強建築師型科學家,增加生命科學轉化的效率,這是增強智能帶給醫藥的核心價值。

目前藥企一直執着於用擅長提升研究效率的人工智能,試圖通過更多的工程師型科學家來提高轉化效率,提高新藥研發的內部收益率,但收效甚微。

面對遲遲沒有攻克的複雜疾病,未來,藥企應該利用擅長提升轉化效率的增強智能,配合建築師型科學家,才能真正提高轉化效率。

所以我認爲,“科學投入越多,商業回報越少”悖論的另一個根本原因是技術使用不當,使用擅長做局部創新的人工智能,期望提升系統創新的效率,這是工具錯配。

擁有工程師型科學家和人工智能雙重錯配的藥企,面對複雜疾病時的通常做法是,把多個局部病理的科學假設混合起來,結果就像“盲人摸象”一般,這里發現一個靶點,那里又發現一個靶點,靶點之間的關係不明確,同時推進數個靶點的驗證,花費巨大,收效甚微,複雜疾病新藥開發逐漸變成了高風險低迴報的賭博。

未來藥企應該以建築師型科學家和增強智能爲基礎,面對複雜疾病時,會合成出一個基於完整病理的系統科學假設,結果就像“睜眼看大象”一般,一眼就看到了大象的本質,直接挑選出能夠確保療效和安全性的創新藥物靶點,複雜疾病的新藥開發將會回到低風險高回報的正軌上。

因此,今天的中國藥企,需要培訓不同類型的科學家,對於AI技術自己要發掘不同的使用方法,才能夠大幅度提高新藥開發回報率同時降低風險。

知易行難。歐美藥企因積累數十年的資源慣性,積重難返,這正是中國醫藥行業崛起的機會。具體來說,由於科學研究是全世界開放的,AI技術是全世界通用的,未來藥企需要不同的商業組織模式來實現從擅長局部創新到擅長系統創新的升級。

如何實現高回報低風險的創新藥開發?

那麼有沒有一個被驗證的可操作的商業模式,能夠最大限度賦能建築師型科學家,最高效率輸出系統創新,實現高回報低風險的創新藥開發?

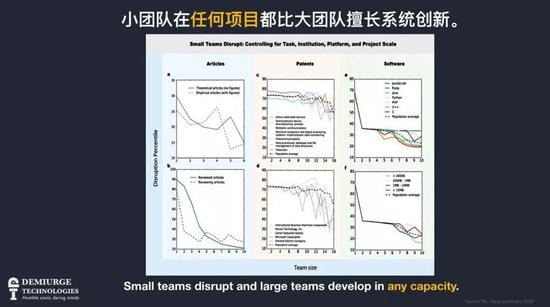

芝加哥大學James Evans教授和兩名中國學生今年2月在Nature上發表的一項重要研究,他們分析了從1954年到2014年4200萬科學論文,500萬發明專利和1600萬軟件項目,試圖找到區分局部創新和系統創新的關鍵變量。

根據這項研究所發現的系統創新的關鍵變量,我進一步發展出了一個數學模型,讓從科學到利潤的轉化效率第一次被精確量化。團隊人數是決定創新類型的一個基本因素,團隊人數越少,越有利於建築師型科學家做系統創新;團隊人數越多,越有利於工程師型科學家做局部創新。

在過去60年里,從生物醫藥,到物理學,工程,再到農業與環境學,無論任何項目(科學研究、科技發明或是軟件工程),甚至在任何機構(無論是在學術界還是工業界),小團隊無一例外比大團隊做出更多的系統創新。

所以6000萬個創新案例的數據所揭示的區分局部創新和系統創新的基本因素非常簡單:就是團隊人數。

團隊人數越少,越有利於發揮建築師型科學家擅長的系統創新能力,進行“樹種級”的科學轉化,形成系統病理的創新科學假設。以上數據顯示,一旦超過10人,團隊就很難做出系統性創新,團隊人數是區分局部創新和系統創新的基本因素,而團隊的資金條款卻是區分局部創新和系統創新的關鍵因素。

根據Evans教授的分析,一個小的科學團隊,一旦接受了來自機構的資助(如美國國家科學基金會,日本科學促進協會和歐洲科研議會),就和大團隊一樣,變得不再擅長系統創新。

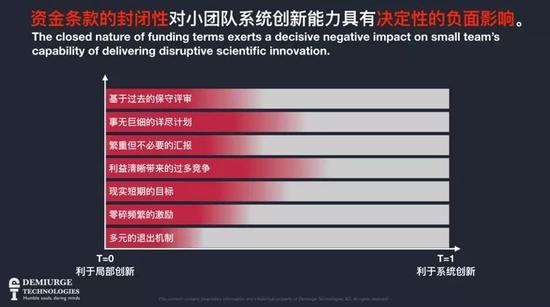

進一步分析表明,封閉型的資金條款包括基於過去履歷的保守評審制度、事無鉅細的計劃、繁重但不必要的彙報,短期的目標和零碎頻繁的激勵和多元的退出機制。

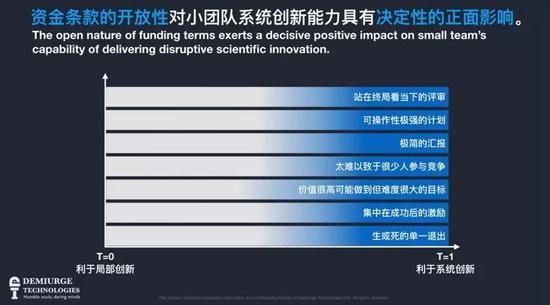

與之相反,資金條款的開放性對小團隊的系統創新能力,具有決定性的正面影響,開放性的資金條款包括站在終局看當下的評審制度、可操作性極強的計劃、極簡的彙報、價值很高可能做到但難度很大的目標、集中在成功後的激勵、生或死的單一退出機制等。

目前生物醫藥領域的基礎研究和轉化的資金來源,包括基金會、政府、藥企、風投等,絕大多數的資金條款都要求詳盡的彙報,條款的封閉性較高,而缺乏開放性。

因此大幅提高醫藥領域科學轉化的關鍵不在於花錢的科學家團隊,而在於出錢的贊助和投資機構是否能夠改變。我們通常認爲出資人的貢獻與顛覆式創新的成敗是沒有直接關係的,但是6000萬的創新案例表明,出資人的條款選擇甚至在科學家努力之前就已經決定了系統創新的成功概率。

在保證了小團隊和開放性條款後,區分局部創新和系統創新的風險因素就是科學家自身了。

由於投資回報率ROI可以直接衡量科學轉化利潤的效率,真正的建築師型科學家能夠實現的ROI的下限必須要遠超工程師型科學家能夠實現的ROI上限。

目標ROI設定越高,小團隊實現ROI的可選路徑就越少。如果目標ROI高過一個臨界點(比如100倍),小團隊實現ROI可選路徑就只剩系統創新這一條路,小團隊將會主動專注於系統創新上,針對複雜疾病創新藥研發的失敗風險就會降低。

因此,向小團隊提供系統創新資助的前提就是小團隊接受一定高額的ROI目標,高於工程師型科學家能實現的ROI上限,讓系統創新成爲唯一路徑。

確定了團隊人數,資金條款和目標ROI之後, 所需的具體資金數額不會影響系統創新的效率。這個基於6000萬創新案例數據得出的創新藥開發高回報低風險的商業模型,一方面由於變量很少,具備較高的可操作性,另一方面由於挑戰了很多慣常的商業思維,實踐起來的心理難度不小。

Demiurge是一家旨在解決人類最嚴重疾病的AI生物醫藥公司, 也是世界上第一家實踐最大化系統創新的商業模式的生物醫藥公司。

具體來講,Demiurge招募了頂尖院校助理教授以上級別的建築師型的神經科學家,使用深度學習技術配合神經科學家,通過對過去30年所有發表的神經科學領域的數據和文獻進行深度分析梳理,不斷建立和驗證神經系統在各個尺度上各個單元的正常計算功能(比如單個抑制性神經元類型的計算功能,單個離子通道類型的計算功能等等),進而提出基於異常功能的跨尺度系統病理的科學假設,最終發現逆轉疾病的創新藥物靶點。

成立之初,投資人對完成系統創新成果沒有確定的時間表,在經過2年的發展後,Demiurge的系統創新在第三年迎來了爆發。Demiurge目前已經發現並初步驗證了8種神經系統疾病的精準系統性病理,除了神經科學領域之外,同樣把系統創新模式擴展到了新陳代謝領域,腫瘤領域和衰老領域,共計4大類20餘種複雜疾病的精準系統性病理。

在過去3年,Demiurge在複雜疾病理上的系統創新成果是Top20醫藥公司的10倍, 卻只用了萬分之一的人力和資金成本。基於對系統性病理的精準理解,Demiurge進一步發現能夠逆轉以上覆雜疾病的創新藥物靶點。

現今,全球都需要建築師型科學家來快速產生顛覆性的系統科學創新,來滿足由出生人口衰減帶來的效率需求,與老齡人口激增帶來的健康需求。希望中國的醫藥能夠像互聯網一樣,通過商業模式的創新解決醫藥領域科學轉化的難題,造福全人類。

新浪科技:要生產出一種藥物,您認爲最關鍵的步驟是什麼?

任志攀:其實藥物的目的就是爲了治療疾病,生產一款藥的關鍵就是我們對這種疾病的病理是否充分理解。如果理想狀態下我們對於疾病已經充分了解了,那麼我們就可以有的放矢的去開發藥物。

但是現實情況下,其實對於很多疾病行業內尚沒有完全瞭解,但是也可以根據片面的瞭解開發一些藥物,雖然效果不會很好,但是會有一定的治癒或者延緩的效果。

對於神經系統疾病來說,整個行業目前最大的挑戰是對於病理的瞭解非常缺乏,儘管是經過近30年的不斷的探索,依然處在一個盲人摸象的狀態。所以在這種情況下,整個領域尤其在神經系統疾病上的藥物開發上不停地經歷各種失敗。就拿阿爾茨海默症來說,在過去30年的時間,整個藥企、醫藥界投入了近6000億美金,開發了300多款都已經進入到臨牀階段的藥物,但最終全部失敗,基本上是血本無歸。

對於這樣一個集體性的現象,說明在整個已經相當成熟的產業鏈環境裏面,從中期的動物驗證到後期的人體二三期臨牀驗證都是高度標準化的,所以真正的問題是出在了源頭上,這些選擇出來進入臨牀驗證的靶點是有問題的,而之所以選擇靶點的是有問題,是因爲整個行業對於這類複雜系統性疾病病理的理解有些錯誤的判斷。

新浪科技:人體中有上萬種蛋白,但是目前確定的藥物靶點也只有500多個,您覺得尋找藥物靶點的難點在什麼地方?

任志攀:首先我們對可成藥靶點進行一個界定,即對於病理已經梳理清楚後,能夠成藥的這些靶點,我們就可以開發一種化學物質,或者一種抗體,這種物質進入人體內,可以和治病的蛋白髮生反應,調節它的機制,這樣能對於藥物起反應的部分才能叫做靶點。

像很多疾病的病理,它的靶點是深藏在細胞內的。我們只有通過化學小分子纔有可能進入,但是進入身體後能否跟目標蛋白質發生反應,就是另一回事。目前絕大多數找到的靶點都是在細胞表面,而不是在細胞內,所以這就是爲什麼真正能夠成藥靶點的數量,要小於發現病理能夠所支撐的潛在的靶點的數量。

新浪科技:治療阿爾茨海默症的藥物,是否屬於神經型性藥物的研發範疇?神經藥物的研發和其他藥物的研發有何不一樣?

任志攀:治療阿爾茨海默症的藥物,是一個很典型的神經系統疾病的藥物研發。從生產角度,神經系統疾病的藥物可選擇種類會少很多,因爲一般最有效的藥物的輸送方式,是通過口服進入血液循環,血液循環把藥物帶到對應的細胞或組織裏,但是要通過血液到達腦部的話,需要通過血腦屏障,這就限制了藥物的分子量,只有小分子藥物才能夠極其有效地穿過血腦屏障。 所以這是生產開發神經藥物的一個難點:選擇面太少。

另外一個難點是這個疾病本身複雜很多。打個比方,神經系統疾病的問題,就相當於在一線城市的交通出了一些異常問題,我們要修復這些問題的話,一方面我們要儘可能保證城市交通的正常運作,同時採取的修復手段要非常的精準,而不至於讓整個交通系統癱瘓一天,這樣帶來的損失是不可估量的。與之相比其他的一些疾病,比如一些局部的腫瘤,就相當於城市中的一棟房屋出了問題,對它的修復不會影響太多整個系統的正常運轉。

新浪科技:在製藥領域,人工智能將如何幫助科學家?

任志攀:AI在製藥整個的環節上能夠發生作用的部分,往往是數據量比較多的地方,而分子合成就是數據量比較多的一個環節;另外,在初期的靶點發現上,AI也是一個非常重要的應用;在臨牀上,現在很多的臨牀結構化數據也可以使用AI,其實使用AI技術,這主要取決於不同環節數據的數量和質量。

新浪科技:隨着AI的發展,除了能給藥物研發帶來便利之外,AI是否會有一些政策的風險?

任志攀:技術本身是中性的,但是對它不同的使用方法會帶來不同的便利和風險,這點不光是在科技領域,在醫藥領域也是如此。

目前在治療領域對於人工智能的使用有兩個流派,一個流派是 “用機器替代人”,另外一個流派是“用機器來增強人”。用機器替代人的部分,它帶來的好處是能夠大幅度的降低成本,但是它也帶來一系列的風險,比如說相對於整個製藥環節,如果AI能夠預測出一個新靶點的話,但AI不能解釋這個靶點的前因後果,最後如果出現了各種各樣的問題,到底誰來承擔這個責任,這就是一個很明顯的風險,可解釋性就是用機器替代人流派所面臨的最大問題,而要解決這個問題是需要很深度地去升級算法。

另外一種流派是用機器來增強人。總體上,人還是最擅長去理解複雜的因果關係,而現在的深度學習更加擅長提取大數據中簡單的線性相關的關係。所以在醫藥領域,利用深度學習來去增強人類科學家的能力,帶來的便利就是能夠更加充分挖掘人類的潛力,同時規避了剛纔機器替代人的風險,因爲最終是人來去做的決策。

新浪科技:目前世界各國都在開展各種各樣的腦計劃研究,AI的深度學習加上腦計劃,未來會擦出哪些火花?

任志攀:深度學習是一種算法,算法是信號處理的一種模式,而它的最初的靈感來源都是來自於1980年之前的神經科學發現,比如說層級的結構,還有包括利用神經元突觸這種調節權重學習結構,都是來自於神經科學。

毫無疑問,深度學習和神經科學,從起源上是相互連接的。目前深度學習發展如火如荼,但是也遇到了一些具體應用的實際情況,一些缺陷和瓶頸也暴露出來,而與此同時我們對於整個生物神經網絡,不僅是人類,包括從老鼠猴類到昆蟲類,這些不同的神經網絡,它的工作機制精準動態變化,有了很多新的數據,從這些數據中,我們可以提取還原出算法,然後用來升級深度學習。

自動駕駛是一個非常典型的例子,對於生物神經網絡來說,這是最基本的功能,因爲已經證明,動物的大腦就是爲運動而進化出來的。經過了百萬種物種、數億年的演變,生物神經網絡在運動這一項功能上已經做到了極致的優化。

舉個簡單例子,蝗蟲是一種非常出色的飛行昆蟲,可以幾百萬只成羣編隊的飛行,可以極快速避開障礙物,但是所依靠的關鍵自動駕駛神經元只有一個,雖然作爲昆蟲本身經過一些極致性地優化,但是從一定程度上說明了生物神經網絡對於自動駕駛而言,是一個已經經過最優化的網絡。 我們只要通過數據分析,還原出這樣的算法,就可以實現真正意義上的自動駕駛。(趙河雨)

推薦

《科學大家》專欄投稿郵箱:[email protected] 來稿請註明姓名、單位、職務