李培根院士 | 2018-2019中國智能製造十大熱點

導 讀 ( 文/ e-works原創 )

新鮮出爐,重磅報道!著名製造業專家、中國機械工程學會理事長李培根院士在今天召開的2019(第八屆)中國智能製造高峯論壇上正式發佈了《2018-2019中國製造業及智能製造十大熱點》。

《2018-2019中國製造業十大熱點》已在上週末「數字化企業」官方微信提前發佈。

今天我們將重點介紹

《2018-2019中國智能製造十大熱點》

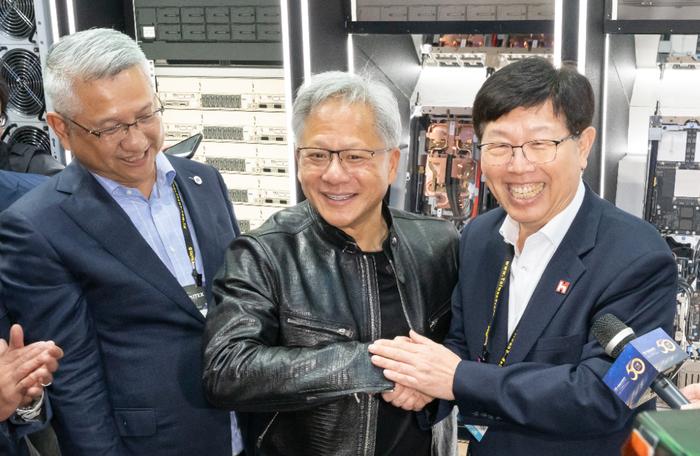

下圖爲李培根院士

在會議現場作精彩解讀

↓

▲著名製造業專家李培根院士

以下爲正文

2018年,伴隨着各種智能化技術與應用的成熟,以及各種智能化技術快速融入到製造業,中國製造業的智能化進程進入到快速發展期。

TOP 01

智能工廠建設如火如荼

呼喚理性

當前,一系列政策和措施正在加速推進我國智能製造發展,各行業製造企業都在積極探索智能製造的應用以及智能工廠的建設。作爲推進我國智能製造發展的重要措施,自2015年46個首批國家級智能製造試點示範項目公佈實施之後,2018年,智能製造試點示範項目遴選總數新增99個。

越來越多的製造企業開啓了智能工廠建設的征程,然而,在一大批樣板智能工廠不斷湧現的同時,還有很多製造企業對於智能製造存在諸多認識與實踐中的誤區,推進智能工廠建設還需呼喚“理性”。

很多製造企業在進行智能工廠規劃時,存在着重自動化、輕數字化,重單機自動化、輕系統柔性化,重局部改造、輕整體優化,重單元系統應用、輕整體規劃與系統集成,重建設、輕運維,重數字化設計、輕數字化仿真與優化,重信息系統應用、輕數據價值體現和管理改善,重顯示度、輕實用性等等誤區。

回顧e-works CEO 黃培博士

專業文章

↓

不少企業盲目追求無人工廠、黑燈工廠、機器換人,不惜重金打造豪華版的智能工廠,各種智能裝備和信息系統要一應俱全,購買知名品牌的BI、ERP、PLM、MES、SRM、ESB、生產及物流仿真系統、自動立體庫、AGV、自動化產線、生產指揮中心等,建立專門智能製造展廳、車間現場的參觀通道、示範生產線等等,最終,導致智能製造的推進結果達不到預期,智能工廠只是看上去很美。

TOP 02

熱潮之下,工業互聯網

亟待推進行業深化應用

自GE在2012年提出工業互聯網這一概念以來,6年的時間裏,無論是IT界、工業界,還是學術界,都對工業互聯網的發展給予了極大關注。希望通過工業互聯網的應用實踐推動企業的數字化轉型。但對於到底什麼是工業互聯網?如何讓工業互聯網更好的適應本土企業的需求,各方都做了深入的探討,而在探索與實踐的過程中也碰到不少問題。

工信部副部長陳肇雄在第五屆世界互聯網大會上提到,目前有一定行業區域影響力的區域工業互聯網平臺超過50家。而這只是總數量的一小部分,據e-works調查顯示,國內已推出的各種工業互聯網平臺數量不少於150家,而數量只能體現出工業互聯網產業的發展熱度,具體能落地的平臺卻少之又少,更談不上能支撐智能製造的轉型,很多平臺的功能僅僅可支持部分設備的互聯和數據採集,離真正的平臺集成與功能開發還有較遠的距離。

TOP 03

柔性製造系統成爲

離散製造行業

智能工廠建設新方向

如何實現生產的柔性化是衆多製造企業的切實需求,目前很多企業針對小批量、多品種零部件的生產,大多采用購買單臺數控加工中心或鈑金加工設備,雖然保證了產品加工的靈活性,但設備OEE低,需要頻繁的調整工夾具,工藝穩定差,且影響生產效率,難以滿足企業的需求,爲了改善這種狀況,很多企業開始關注到柔性製造中最具代表性的技術FMS柔性製造系統。

這種系統不但可以支持企業晝夜連續“無人化生產”,還能夠滿足企業多品種、中小批量的加工管理需求,並且能夠有效減少毛坯和在製品的庫存量,同時保障產品質量的一致性。FMS是車間級自動化、柔性化、智能化開放式製造平臺,具備企業橫向、縱向良好的互聯互通集成條件,是當前實施智能工廠建設最有效的途徑之一。

FMS可使企業更快、更好地適應市場需求變化,增強企業市場競爭實力,不斷地提高企業的整體效益。FMS可廣泛用於汽車、船舶、航空、電子和機械等行業。

TOP 04

"Digital Twin"引廣泛熱議

企業關注如何落地

2003年,美國密歇根大學的Michael Grieves教授首次提出Digital Twin概念。在2011年美國空軍實驗室開始被用來解決戰鬥機機體維護問題。近年來,隨着各項新興技術的成熟應用,Digital Twin逐步引起人們的廣泛關注。Digital Twin可以理解爲在虛擬世界對物理資產的實時仿真,並從中獲取數據以服務於物理資產。

在工業界,衆多廠商推出了各自的Digital Twin解決方案,如GE、PTC、西門子、Oracle、ANSYS、達索、SAP等。在Gartner最新發布的《2019年十大科技戰略發展趨勢》中指出,包括Digital Twin在內的技術將會在五年內迅速增長、高度波動,達到臨界點。這已經是Gartner連續第4年將Digital Twin列入十大科技戰功發展趨勢這中。Gartner預測,到2020年,互聯傳感器與端點將多達超過200億,Digital Twin將服務於數十億個物件。

然而,Digital Twin概念的火熱與其落地之間仍然有一段距離。Digital Twin的發展離不開政府、學術界、產業界、工業界一起不斷的探索和研究,只有不斷理清其內涵與外延,這項技術纔有可能在企業落地,併爲企業創造真正價值。

TOP 05

數字化轉型

正在成爲製造企業核心戰略

近年來,中國製造業的競爭態勢日趨激烈,經濟下行壓力與生產成本、人力成本的提高,使製造企業開始注重數字化轉型,利用新技術提高生產效率,加強產品創新與管理能力,從而贏得競爭優勢。

而隨着互聯網的日益普及,計算和存儲能力的迅猛發展,物聯網和傳感器技術的廣泛應用,以及工業軟件的不斷進化,數據的採集、存儲、傳輸、展現、分析與優化都具備了良好的技術基礎。在這種背景下,製造業數字化轉型的浪潮勢不可擋。

對於製造企業來說,數字化轉型是全方位的,但傳統的製造企業在實現數字化轉型時仍面臨許多難點。

有關數字化轉型,大家可參考

e-works CEO 黃培博士專業文章

↓

TOP 06

工業軟件價值凸顯

國產工業軟件亟待突破

工業軟件,是工業知識創新長期積累、積澱並在應用中迭代進化的工具產物。作爲智能製造的重要基礎和核心支撐,工業軟件的應用貫穿企業的整個價值鏈。從研發、工藝、製造、採購、營銷、物流供應鏈到服務,打通數字主線(Digital Thread);從車間層的生產控制到企業運營,再到決策,建立產品、設備、產線到工廠的數字孿生模型(Digital Twin);從企業內部到外部,實現與客戶、供應商和合作夥伴的互聯和供應鏈協同,企業所有的經營活動都離不開工業軟件的全面應用。工業軟件可謂是製造業的數字神經系統,也是製造企業體現差異化競爭優勢的關鍵,其重要度不言而喻。

全球工業巨頭高度重視工業軟件,不斷提升自身的工業軟件整體解決方案。西門子公司近年來斥資超過百億美元先後併購了UGS、LMS、CD-Adapco、Camstar、Mentor等諸多工業軟件,形成了工業軟件+工業自動化的整體解決方案;著名測量設備製造企業海克斯康也投資數十億美金,併購了MSC.Software、Q-DAS、SPRING TECHNOLOGY、VERO等CAD/CAM/CAE/質量管理和工廠仿真等領域的知名軟件廠商;世界五百強施耐德電氣先後併購了INVENSYS、Aveva,並將施耐德電氣軟件部合併到Aveva,還控股了電氣設計軟件公司IGE+XAO;羅克韋爾自動化也投資10億美元,參股PTC,共同推進工業物聯網應用。工業巨頭不斷併購工業軟件,說明了工業軟件價值的迅速提升。

縱觀工業軟件在國內市場的競爭格局,呈現出國外軟件壟斷高端市場的特點。在研發設計類軟件領域,以達索、西門子、PTC、歐特克等爲代表的外資企業佔據技術和市場優勢;在生產控制軟件領域,西門子、GE等保持龍頭地位;在信息管理類軟件市場, SAP、Oracle在國內擁有大量集團型、大中規模企業用戶;嵌入式工業軟件領域,ABB、西門子、羅克韋爾自動化等國際廠商在細分領域仍然具有絕對優勢。並且,國內工業軟件在佈局上還表現爲“管理軟件強、工程軟件弱,低端軟件多,高端軟件少”,造成國內製造企業在很多業務領域都長期依賴國外軟件。此外,國內工業軟件標準缺失、系統架構落後、集成能力不強,嚴重影響企業信息系統與業務的融合、IT與OT的融合。

TOP 07

製造業人工智能應用興起

近年來,我國人工智能技術攻關和產業應用發展勢頭迅猛,已經涉及到國民經濟39個行業大類,目前已廣泛應用於語音識別、計算機視覺、機器人等領域。對於製造業而言,加快發展新一代人工智能被認爲是智能製造、產業升級的重要戰略抓手。

繼2017年國務院發佈了《新一代人工智能發展規劃》,2018年工信部先後發佈了《促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃(2018-2020年)》、《新一代人工智能產業創新重點任務揭榜工作方案》,旨在全面推動人工智能與製造業的融合,驅動製造業智能化轉型升級。此外,在工信部發布的2018年智能製造試點示範項目名單中人工智能應用試點示範項目有21個,涉及到汽車、鋼鐵、船舶、醫藥、裝備等行業企業。

在生產製造環節,人工智能在機器視覺方面的應用優勢則越發明顯,藉助人工智能可以從視覺快速判別材料的多種材質,偵測出不合格品並指導生產線進行分揀,在降低人工成本的同時提升出廠產品的合格率。例如日本NEC公司推出了機器視覺檢測系統,可以快速判別金屬、人工樹脂、塑膠等多種材質產品的各類缺陷。此外,人臉識別與自動跟隨、室內定位也成爲人工智能技術取得的成果之一,當工人需要人力推車裝運物料並進行運送分發,通過人工智能技術升級,可以實現車體的自動跟隨以及輔助運送,融入人工智能的人機協作也在更多工作場景和更多複雜工序中成爲主流。

如今,人工智能應用不僅涵蓋了3C、紡織、冶金、汽車等多個傳統制造業產業,還涉及高端裝備製造、機器人、新能源等戰略新興產業。信通院預計,2019年人工智能市場規模將達500億元,2020年將超過700億元。

TOP 08

企業聚焦設備預測性維護

佈局全新商業模式

數字化技術的不斷發展以及智能化產品的不斷湧現,給製造企業帶來的不僅是生產效率的提升,還在傳統的產品之外衍生出新的產品和服務模式。當下,傳感器技術和工業物聯網技術正在支撐裝備製造企業開展智能服務,從狀態監控向預測性維護髮展,從賣產品轉化爲賣產品使用的服務(Pay by use)。

按服務績效付費(Pay by use)是一種基於數字技術應用的全新商業模式。企業不再是銷售產品,而是銷售產品使用的服務。要實現Pay by use,企業首先應當實現產品的數字化,產品本身應當成爲一個CPS系統(具有通信、計算和控制能力);在此基礎上,建立監控產品運行的雲平臺,能夠對產品運行進行狀態監控,進而實現預測性維護。

例如,羅爾斯·羅伊斯公司的航空發動機按照在翼飛行小時付費,爲航空公司提供Total Care全包服務;日本小松公司推進智能施工(Smart Construction)解決方案,可以根據無人機拍攝的施工場地三維模型與施工方案的數字化模型比對,自動計算工程量和所需要的工程機械設備,並在挖掘機上安裝了立體相機,自動測算實際開挖的土石方,小松還實現了露天礦山運輸車輛的無人駕駛和遠程監控,可以有效提高施工效率和質量。

可點擊回顧觀看

小松公司的創新實踐

(智能施工)

↓

(礦車無人駕駛)

↓

FANUC聯合思科推出了基於物聯網的ZDT(Zero Downtime,零宕機)服務,對正在服役的工業機器人提供遠程運維服務。

可點擊回顧觀看

↓

e-works認爲,以智能服務爲核心的產業模式變革,是新一代智能製造系統的主題,產業模式將實現從以產品爲中心向以用戶爲中心的根本性轉變,爲企業從“生產型製造”向“製造業服務化”轉型的道路上帶來了新商業、新模式、新機遇。

TOP 09

企業上雲"風起雲湧"

尚需真正創造價值

2018年,全國範圍內掀起了一股企業上雲熱潮,企業紛紛應用互聯網、雲計算、大數據、人工智能等現代技術手段,將IT基礎設施或者業務系統向雲端遷移。6月,工信部公佈《工業互聯網發展行動計劃(2018年-2020年)》,指出到2020年底我國將推動30萬家以上工業企業上雲,一時間企業上雲步伐明顯加快,可謂“風起雲湧”。

在政策的鼓舞下,服務商也制定了相應的企業上雲戰略。比如阿里雲在“企業上雲”行動計劃發佈的第一時間成立了上雲專項小組,按照“政企聯動、生態協同、分層推進”的原則,推進上雲工作開展。

經e-works研究分析認爲,“企業上雲”的方式主要涵蓋基礎要素上雲、工業設備上雲、經營辦公上雲和業務系統上雲。其中,基礎要素上雲主要包括計算資源、存儲資源、網絡資源和安全防護等上雲;工業設備上雲主要針對高耗能、通用動力、新能源、高價值類設備,包括對企業內部生產設備過程的監控與管理,以及對企業產品的遠程運維;經營辦公上雲是指通過雲端的協同辦公應用,提升企業的經營管理效率;業務系統上雲是指的包括研發設計、生產、營銷等的核心業務系統在雲端部署,通過訂閱式的方式降低系統建設週期,減少運維成本。

TOP 10

推進智能製造催生專業服務

智能製造作爲製造強國戰略的主攻方向,已逐漸成爲製造企業轉型升級的共識。但是推進智能製造是一項十分複雜的系統工程,涉及到多個領域的技術,覆蓋製造企業全價值鏈。

- 如何正確理解智能製造,應用智能製造技術?

- 如何科學、系統地評價自身智能製造的發展水平,以制定合理的智能製造規劃?

- 如何制定切實可行的實施計劃與路線,以保證規劃的落地?

是許多企業面臨的難題,因此催生了企業對於智能製造相關專業服務的需求。

如專業論壇與培訓、實地參觀與考察、規劃與評估等等。e-works認爲,推進智能製造是一個長期的系統工程,推進過程需要企業不斷的學習、研討、實踐,也需要開放的國際視野,採他山之石以攻玉,納百家之長以厚己。通過參與多層次、多形式的論壇、培訓、考察,適時引入中立、專業的服務機構等,將會幫助企業在智能製造征程上少走一些彎路,取得事半功倍的效果。

文章轉載《e-works數字化企業網》,如有涉及版權等問題請及時聯繫我們,著作權解釋權屬原創者所有,本文工業4.0俱樂部推薦閱讀!

李培根:讓數字與智能技術助力創新驅動!

李培根院士:中國製造業必須從“工業2.0”開始補課

李培根院士45頁PPT解讀「數據.互聯.智能」(附PPT下載)

中國工程院院士李培根:江蘇智能製造可以“換道超車(附文世界智能製造大會演講)

李培根:工科何以而新?

【精彩PPT】李培根院士 | 2017中國製造業及兩化融合十大熱點

李培根在劍橋大學演講全文:今天的中國呼喚理性

李培根院士 | 《中德合作——共同關注中國智能製造》(附院士27日青島演講實錄)

重磅發佈 | 《中國智能製造系統解決方案市場研究報告(2018版)》

埃森哲報告:製造業如何通過物聯網+向智能服務轉型(附全文)

智能製造的概念與推進策略

【中國電子技術標準化研究院】智能製造體系架構探究

《工業互聯網平臺創新發展白皮書(2018)》正式發佈(附下載)

周劍:工業互聯網平臺創新發展賦能產業轉型

彭瑜丨發力推進滿足工業 4.0 要求的通信技術

辛國斌:以智能製造爲抓手 推動製造業高質量發展

【名家】鋼鐵行業智能製造走向何方

【名家】寧振波 | 智能製造——從三體智能革命說起

智能製造和數字化轉型:傾聽前沿的聲音

智能製造:多談點製造,少談點智能

國家信息化專家諮詢委員會周宏仁 | 智能製造的三個支點!

【智能製造】國家之間的較量永遠是製造業

2018世界智能製造大會智領全球發佈會公佈七大重磅成果

楊學山:製造領域智能化是匯成智能社會大海的大江大河

【名家】寧振波:航空智能製造的基礎--軟件定義創新工業範式

【名家】寧振波:智能製造——軟件定義創新工業範式

CPS專家宣講團 | 寧振波:CPS是智能製造核心技術,更是智能化思想精華

【重磅】國家智能製造標準體系建設指南(2018年版)

2018世界智能製造大會智領全球發佈會公佈七大重磅成果

楊學山:製造領域智能化是匯成智能社會大海的大江大河

李書福:智能製造是中國製造業轉型升級必由之路

智能製造產業發展簡析

周劍:中國智能製造的重點和路徑(附演講全文和PPT)

中國工程院院士譚建榮:政府推動智能製造時缺乏智能設計