第二章 飄在鐵軌上的人

在我和外公二十年的交情裏,外公一直是個古板的老頭,常年把新聞聯播當做精神食糧一期不落,別在胸前的全國勞動模範獎章,一天要擦上三遍,這樣的老古董基本都是忠實的唯物主義者,所以,當一個近乎怪力亂神的詞語正兒八經從外公嘴裏冒出來,我個人是表示非常震驚的。

“什麼?爸您知道這個?”老媽一臉厭惡地瞥着碗裏:“真是用死人頭泡酒哇……我們要不要報警?”

“啊?阿彌陀佛……”外婆原本並沒有在意我們之前的談話,聽到老媽說人頭泡酒,嚇得直唸佛號:“那怎麼能往家裏拿,快些丟出去!”

我們一家都是奉公守法的普通老百姓,像眼前這樣驚悚的事物是從來沒有見過的,一時間非常驚懼,都指望唯一認識這東西的外公能夠說出個子醜寅卯。

外公看所有人都迫切地注視着他,倒頗有幾分得意起來,帶着一種喫鹽比米多的優越感道:“這酒名字叫鬼頭燒,裏面不是人頭,看起來很像,但實際上是一種樹上結的果子,很久以前廣西一帶有人專門釀這種酒,酒勁相當大。”

這樣說來,那顆落在碗裏的“骷髏頭”確實太小又太長了,對應眼窩的黑窟窿把整體分成上下兩個幾乎等大的部分,看起來更像是一隻充血的大豬腰子。但即便如此,上面七竅俱全,血絲密佈,乍看下就跟活剝了皮的人頭無異,着實難以分辨,若不是有人刻意爲之,這種離奇的相似程度足以令任何人發出驚歎。

“這也太像了,果子能長成這樣?”老爹搖晃着手裏的碗,那個大腰子就這麼滋溜滋溜的滑來滑去,讓人很不舒服。

“您剛纔說什麼鬼什麼酒的,就是因爲裏面這團東西?”方伯臉色泛紅,忍不住問道。

全家的注意力再次轉移到外公身上。

外公這時卻拿起撂在桌上的筷子,跟着夾了一片牛肉放進嘴裏,饒有興趣地咀嚼起來,就像剛剛發現這是可以喫的食物一樣,先前穩穩掛在他皺紋間的得意神情忽然消失了,轉而變成了一臉的不自在。

外公從來不是個藏得住事的人,這種類似於小孩犯錯被大人發現,又拖延時間找藉口的表情,肯定是瞞不過自家人的。

“你們莫聽他亂講,他哪裏曉得什麼廣西的事情,志強你帶着這酒請教你家老爺子,他學問大肯定知道。”外婆這一手激將路數稍顯生硬,但是對外公萬試萬靈,從未有失。

方伯一聽這是突然給他喂招啊,多少有點措手不及:“哦,那……這個……我先封上這口子……”

“哪個講我不曉得?罈子一啓開我就曉得了,就是想一下後面怎麼跟你們講。”沒等方伯答話,外公先鬆了口,完了還不忘回嗆外婆:“你別總搞那些花西西,激我沒用,不喫這套。”

可事實再次證明,他就喫這套。

外公往後挪了挪身子,在椅背上靠定,雙手十指交叉。這架勢通常就表明他要開始講故事了。

小時候總聽外公講他退休前在鐵路工作的事蹟,長大後就越來越少了,原因是外公的故事總結起來都一個意思——咱們工人有力量!不管什麼主題,總能圓到這上邊來,年復一年也就聽乏了。

“六幾年我還在廣鐵機務段,不像現在的高鐵,那時候火車燒柴油,靠內燃機頭帶着跑,經常出問題,每趟車必須有機械師跟車檢修。”說着外公抬起兩個大拇哥指着自己:“當時我是段上手藝最好的……”

“誒,外公打住!您這開場白我都聽了不下100遍了,熟得很,要不直接跳過講有酒那段吧?”我有點心急,催促外公快進。

“有那麼多遍嗎?不還有自強沒聽過麼,再催我懶得說了。”外公就勢要反水。

“別啊,我意思是,您的光榮事蹟晚點我們再做專題學習,先挑那些沒說過的暖暖場唄,”我指了指灌進瓶子裏的酒,陪笑道:“要不先給您來一杯助助興?”

外公看着那酒出神,良久搖了搖頭:“不能喝嘍,”說着揀了一顆油炸花生米扔進嘴裏,臉色漸沉,“年輕那會喝過一口,實在沒想到……”

算起來應該有三四十年了,印象中那趟列車由南寧始發,經衡陽開往武漢。當時還是“小唐師傅”的外公晚飯後在湖南某個站上車換班。火車進站前,外公憑經驗來到列車尾巴可能停靠的區域,準備從後端上車。然而等那笨重的綠皮車“啾”一聲剎住,停在眼前的卻是接連幾節貨運集裝箱。

這在之前是極少見的,一般客運專列除了必須的動力機車外,由臥鋪、座位廂、行李廂以及餐車廂組成,混編掛上貨廂的情況非常特殊,會受到多方面條件的限制,除非有迫不得已的理由,否則絕不會這麼幹。而且,外公向後望了望,可以數到的集裝箱就有四節,隱匿在夜色中的部分估計還有更多,明顯已經是超負荷牽引了。

“胡搞亂搞,半道上撂挑子,你們下來拉車?”

外公心裏嘀咕,轉身朝列車前段一溜小跑,經過臨着集裝箱的第一段客車廂時,發現這節車廂竟是封閉的,不但沒有列車員來開門,連窗戶都是一片漆黑,就像從裏面拉了層幕布一般,只得又繼續向前跑了一陣,好不容易竄上了車。

早先就在車上的其他機修師正聚在一起打撲克,前一言後一語地跟外公聊了幾句,有知道的說“在始發站之前就掛上了幾節貨箱子”,至於那節封閉的客廂,誰都沒注意。外公心裏不痛快,又看了一陣見沒位置接手,就跟哥幾個打了聲招呼,獨自擠到休息室睡覺去了。

那時火車時速普遍不足百公里,一趟省際列車走走停停,動輒要在路上耗上好幾天。車廂裏的環境也是相當糟糕,車窗一律鎖死,夏天是“悶罐”,冬天又成了“冰箱”,不論死的活的、生的熟的,各種各樣的行李都能隨身扛上車,經常是人畜同座,混亂不堪。總而言之,選擇鐵路長途出行,一定要事先做好丟掉半條命的思想準備。

不過,再怎麼擁擠的客車裏,也有兩處是相對舒適的,一是車頭的駕駛室,再就是留給工作人員的獨立隔間。隔間位置在靠近車廂的連接處,大小剛好夠兩個人面對面坐下。像外公這樣跟車的機修師,遇到列車故障要負責搶修,其餘閒時是可以進入這些隔間休息的。

時至午夜,外公迷迷糊糊睜開眼,起身舒展筋骨。這一覺他睡得並不踏實,一來隔間裏空間有限,人只能坐着;二來總惦記着屁股後頭的一溜貨廂,萬一半路上火車拋錨,又夠大夥一陣忙。

按理說,貨廂的結構強度是比不上客廂的,以客運速度跑起來,指不定哪個彎道就要出事情,那問題就不是搶修而是要搶險了。再者,外公一直留心車速的變化,即便是純粹的客運,現在的速度也太快了,究竟運送什麼東西需要這樣極力趕路呢?

“至少也該發個通知,好讓我們有準備啊,太不像話了!”外公越琢磨越覺得懸,也是閒得無聊,推開門便往車尾擠去——拉什麼貨不讓人知道,機修師例行檢查客廂總行吧?

藉着微弱的車燈,外公摸索着穿過狹長的臥鋪過道,窗外月光在山勢的掩映下忽明忽暗,不時照亮一張張憔悴的臉,兀的有幾分瘮人。好在他休息的車廂離最後那節客廂並不遠,幾分鐘後便來到了封閉客廂的連接處。

這個所在沒有穩定的照明,比車廂裏更加昏暗,只能勉強看到一些金屬器件的反光。正當外公要伸手去擰門把手,這時忽然響起了一陣汽笛,他知道那是火車進隧道之前的示警。果然緊接着眼前就是一黑,吭哧吭哧的傳動聲也瞬間抬高了音量,從四面八方呼嘯襲來,乍聽之下猶如千百人一齊哀嚎一般。

火車上的各種設施外公再熟悉不過了,他只稍頓了頓,也不等眼睛適應黑暗,便繼續向門把探去。

沒想到還未觸碰到門把,竟冷不丁在半道摸到一隻冰涼的人手。

瞬間一陣寒意從他腳底直涼到後腦勺,整個人觸電般猛地一驚,立刻便往回縮手。

在漆黑的環境裏突然摸到意料之外的東西,這種體驗相當不愉快,退縮完全是出於條件反射。然而幾乎同時,那隻冰涼的手竟在黑暗中反客爲主,準確無誤地攥住了外公的腕子。

這一下,外公三魂驚掉了兩魂,連蹦帶跳瘋也似的掙扎,只想要抽回手來。

有過類似經歷的應該知道,人在那種情況下的反應是異常激烈的,可沒想到,外公當時二十多歲的小夥,鉚足力氣猛甩幾下竟沒能掙脫,手腕還是被牢牢把住,當下卸了勁,腳後跟一軟就站立不穩。

“同記,耍流氓哇?”

外公驚魂未定,腦子裏一片空白,這會兒忽而聽到門邊角落裏有人說話,一時間雖沒聽明白對方說什麼,但總算知道原來是有人蹲在這,隨即長舒一口氣,嘆了聲社會主義好。

此時火車終於駛離隧道,恢復了些許亮光。對方撒開手,順勢站起身來,胸口以上正好進入月光範圍之內,隱約就瞧見兩撇小鬍子和頭頂一束盤起的髮髻。

“我的個天爺,你誰啊?”外公把住壁上的扶手道:“車廂那麼空,怎的躲這裝鬼呢?”

那人嘿嘿一笑道:“我也是有要系在身啦,奉命守着驚門,免得嚇到老百姓囉。”

外公皺眉道:“聽不懂你說些什麼,我是車上搞維修的,你去前面車廂找空地待着吧,別在這妨礙我做事情。”

“哦,這鐵皮車子不跑得好好的嘛,沒系啦,”那人邊說邊從胸前衣襟裏掏出一包菸捲,拈出一支遞給外公:“同記,來抽一根先,介後面你們領導關照過的,有我手鐲就行,不信你去問下辣味姓趙的領導啦。”

外公受了剛纔的驚嚇,其實也沒心思再在這糾纏,既然有老趙的言語,出事是他擔着,隨即接過遞來的煙道:“我還懶得管,有情況去前面找我,你們別瞎搞就是。”

那人滿臉堆笑,一副畢恭畢敬的樣子,連聲說好。

這邊外公嘴裏叼着煙,晃晃蕩蕩走進隔壁的休息室,隨手就要關門。沒想到一轉身就看見門外一張蠟黃乾瘦的人臉貼在面前,正和自己四目相對。

“我你……操!”外公一個趔趄跌坐在木板凳上,煙都不知掉哪去了,語無倫次地叫罵道:“孃的誠心是要嚇死老子啊!”

再一看,還是剛纔躲在暗處那個小鬍子,不聲不響跟到了休息室,此刻正嬉皮笑臉地望着癱在角落的外公。

“同記,系我啦,”那小鬍子說着便來扶起外公,然後端坐在對面的木板凳上,對他道:“同記,不繫我有意嚇你叻,特殊情況,消消氣囉!”

外公有氣無力地顫聲問那人:“你到底是幹什麼的啊,沒事你好好待着行不行?”

“系介樣,我叻系裝門負責在介一路上手鐲那過車廂的,其習那扇門從裏面落啦鎖,有我西服活西胸在,哩從外面系推不開跌。”小鬍子用一口南腔北調混搭的口音向外公解釋着,那時候還沒有推廣普通話,兩個人雞同鴨講一多半要靠猜,也不知道有沒有錯漏。

爲了方便記錄,後續就過濾掉兩人的方言口音。

“是才時逢子醜際會,車廂所對方位移向驚門,近者皆受其擾,”小鬍子笑道:“同志你是否覺得心驚肉跳,直冒冷汗?”

外公撫着胸口,沒好氣的對小鬍子道:“我這一驚一乍還不是被你整的?再來準要嚇出毛病。”

可他轉念一想,好像那種心驚膽戰的感覺,確實是在被抓住腕子之前就有了,也就是往最後一節客廂走那陣,越靠近心裏越慌。再者從小到大摸黑幹活的情況也不少,像這樣被嚇得六神無主還真是頭一遭。

看外公臉上變顏變色,那小鬍子接着道:“說來這事也怪我,本來同志你走近驚門就已經三魂不穩,我還突然抓了你一把,一般人肯定是嚇壞了,不過讓你碰到車門後果更嚴重,功過相抵,這事就算我倆扯平了吧!”說完小鬍子又嘿嘿賠笑。

外公向來信奉馬列主義,心中唯一神聖形象是光芒萬丈的偉大領袖,對小鬍子說的什麼驚門魂魄之類並不爲所動,只是覺得眼前這人雖然神神叨叨,但幾句言語都說中他心中所惑,況且組織上不會無故叫這怪人守着車廂,也許其中真有什麼非常事物也未可知。

想到這,再仔細看那人打扮,只見他長髮攏起,在頭頂盤成髮髻,用一段布條扎住,兩鬢帶霜,清瘦模樣,面色蒼白,在車燈的照映下略微泛黃,但容貌卻不過而立,比外公大不了幾歲,身上套件素色褂子,擺長過膝,打着綁腿,穿一雙薄底粗布鞋,端的是個道士裝束,只欠一柄拂塵。

小鬍子就像看穿了外公的心思一般,順手抄起擱在角落裏的雞毛撣子,唱大戲似的擺弄幾下,就勢搭在肘窩裏,跟着捏出個蘭花指一樣的手印,向外公欠身頌道:“無量壽福!”

這下倒把沒有宗教信仰的外公難住了,怎麼回呢?念聲佛號吧,像是和尚道士要鬥法,小時候聽過那洋神父唸的什麼阿里路亞,好像也不合適。思來想去,最後“嗯”一聲衝道士豎起大拇哥,硬答道:

“頂呱呱!”

兩個奇怪的手勢就這麼僵持住了,我都能腦補出當時道士滿頭的黑線。

過了好一會,還是外公先打破了尷尬的局面:“你剛纔說要是碰到那門就如何?什麼更嚴重?”

“嘿嘿,其實也沒什麼,同志你現在不沒事嗎,就別問啦。”小鬍子道士打起了馬虎眼。

外公不依不饒,追問道:“你剛纔可不是這麼說的啊,要沒事你跟着我幹什麼?這是工作人員的地方。”

“我是看同志你心緒不寧,過來閒聊幾句,況且貧道現在也算是這車上的臨時工啊。”道士說着又從胸前的衣襟裏摸出一隻扁平的小鐵壺。

外公顯然不信小鬍子的話,可也不好發難,畢竟他真正感興趣的是那節車廂裏的東西,其餘最多隻算是趣聞而已。正猶豫是不是該讓談話直奔主題,就聽那小鬍子道士“噌”一聲把封住鐵壺的木塞啓開了。

本就狹小的隔間裏頓時酒香四溢,連從不飲酒的外公也不禁垂涎,心中百般驚異,早把那車廂裏的事物忘到了九霄雲外。

“你這壺裏裝的是什麼好東西?”外公使勁吸着鼻子,似是想把整間休息室裏的酒香吸盡一般,“是酒嗎?”

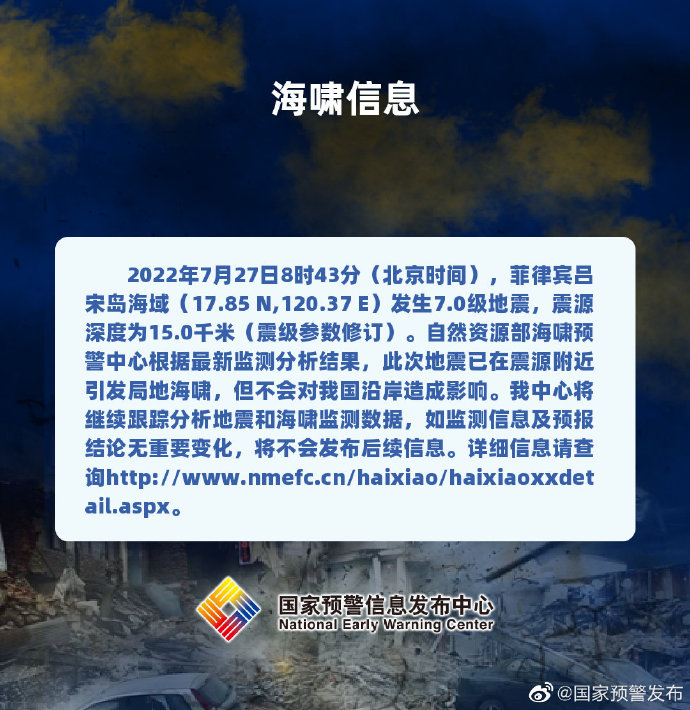

“這卻可以和你說道說道,”小鬍子道士似是突然來了興致:“此酒喚作鬼頭燒,因儲藏時須用異果入壇,其狀酷似人首而得名,是廣西山民的古法釀製,過程十分繁瑣,我道門中人飲之可除三尸,於爾凡夫俗子最能凝神靜氣。同志,來一口否?”

外公別的沒聽明白,後面這意思是要讓他喝酒壓驚啊,登時喜出望外,忙說:“我是從來不愛喝酒的,這會也不知怎麼,只覺得你這壺裏的酒香,特別想要嚐嚐!”

那小鬍子點頭,用木塞原樣封住壺口,吩咐外公去取半杯熱水。

這可把外公高興壞了,去不多時推門回來,端着一隻搪瓷的水杯,直往外冒熱氣。

小鬍子接過水杯,從酒壺裏倒出不足半口小酒,搖晃一陣後遞迴給外公。

外公見狀道:“你這也太小氣了吧,好歹讓我喝上一口,這兌水算是怎麼回事啊?”

小鬍子解釋道:“你有所不知,若是嗜酒成性之徒,經年累月在體內養有酒蟲,光聞到這酒香就能醉倒,硬拼上性命豪飲,是會醉死過去的,現在只爲安神,趁熱喝了這兌出的半杯足矣,多飲無益。”

外公聽了將信將疑,但杯中酒香實在誘人,抬起手來就要喝下。

“慢!”小鬍子忽又攔下外公,笑道:“喝了這杯,同志你只管靜心睡下,師傅算過此行無虞,但後半夜有一陣行程朝向正合死門,你切莫向窗外張望。”

外公一心只想嚐嚐美酒的滋味,也沒太過在意小鬍子道士說了什麼,含糊答應下來便舉杯一飲而盡。

用外公的話來說,那是一種如飲甘露,飄飄欲仙的感覺,但究竟是怎樣的口味,他卻說不出個所以然來,原因是他灌下那杯酒後,立刻就不省人事,陷入了半昏迷的狀態。

在某一瞬間,我腦海裏閃過一個江湖騙子用蒙汗藥謀財害命的畫面,好在那個年代人人都是窮光蛋,也沒什麼值得提防。

外公確實是醉倒了,他不知道小鬍子道士什麼時候離開的,也不知道自己是怎樣在昏迷中始終保持了一個盤腿打坐的姿勢,當他被下肢陣陣痠麻的感覺激醒時,火車正在夜色中緩緩駛離某個破舊的小站。

交錯的鐵軌在窗沿下扭動,分離,靠攏,合併,再分離。

月臺上褪了色的紅燈籠逐漸縮小,遠去。

月臺上的人卻不緊不慢的跟在窗外,面無表情,蒼白縹緲。

迷迷糊糊的外公覺得奇怪,爲什麼鐵軌上的人能趕上逐漸加速的火車,他們既不跑,也不跳,就那麼忽近忽遠地飄在鐵軌上……外公這麼想着,很快又昏昏睡去。

突然間,他猛地驚醒,四肢僵直,恐懼地盯着窗外,在黎明的晨曦中瞪大眼睛,竭力搜尋目所能及的每個角落。

那些飄在鐵軌上的,是人嗎?