张文洋 | 晚清电报的语法:汉字电码本的设计与应用

作者张文洋为中山大学历史系博士研究生

晚清电报的语法:汉字电码本的设计与应用

张文洋

在近现代史文献中,重要人物和机关的“函电”或“密电”,是一个很重要的类目,不少被选取并排印出版。中法战争之后,“电报”在外交、军事、政治、洋务、商业诸方面无一不发挥着关键作用。近年来,随着长期管控晚清电报的盛宣怀的档案进一步出版与公开,电报本身也逐渐成为一个重要的研究主题。然而,这些史料汇编所呈现的,是电报最终译成文字的状态,而从最初的手稿转成电码再回译成文字的过程,却很难从此类资料中呈现,也往往为研究者所忽略。电报的发明使文字不再单纯依附于纸张,而是经过符号转化再由电流传播,部分当事人在看到文字内容之前,拿到的是一系列需要译解的符号。将文字转为符号、将符号转为文字所依靠的就是电码本。收发双方都必须使用相同的电码本才能保证信息传达准确无讹,因此衍生出一套新的电报语法,这套语法也是使用者构建不同的信息机制的基础。电码本的编纂,关乎技术、成本,以及商业和政治的保密考虑。本文即从这三个方面论述晚清汉字电码本的设计与应用,探讨其在变动时局中的作用与影响。

一、拉丁字母文字电报的语法

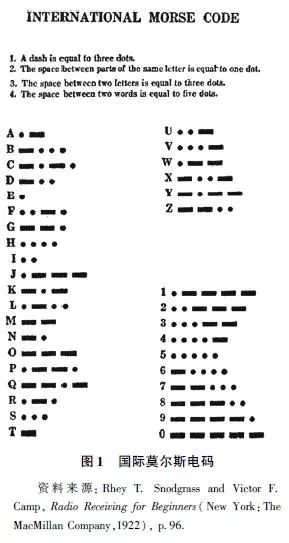

汉字电码本之设计,始于1871年丹麦大北电报公司和英国大东电报公司将欧洲电线延伸到亚欧大陆的东岸,分别在香港和上海设立电报公司。汉字电码本最根本的编纂原则,是以已有的拉丁字母电码本为基础的,我们有必要简单回顾拉丁字母电码本的历史。所谓电报,是先将文字信息转化为符码,再将符码经发报机记录在纸带上,更确切地说,是以发递处的电报机开关的闭合,制造出电流的长短通断,通过电线传递不同的电流情形,因电磁感应引起接收处的电报机的反向操作在纸带上记录下长短通断的痕迹,依靠电线传递。拉丁字母电码本的编纂历经多次试验,最后莫尔斯电码(Morse Code)突围而出,逐渐变得国际通用。莫尔斯电码是以一到四个长短不同的点划组合代表字母,以五个点划组合代表数字(见图1)。

字母和数字是任何文字想要通过莫尔斯电报系统进行信息传递的基础。然而,如果人人都使用莫尔斯码,信息的传递就没有保密可言。另外,相比书信按件计费,电报的传递虽然更加快捷,但要按字计费,价格不菲。为了保证机密、节省报费,字母、数字在代表电码的基础上,又可组成单词、单句和各种数码组合,承载更丰富的内容。如在1853年出版的一本英文电码本中,在Boat一词的主题下,数码1000代表“What detained the boat?”,1001代表“The boat was detained in consequence of……”,1002代表“Has the boat left the wharf”。在另一本1874年出版的英文电码本中,在“Reference To Despatches Sent Or Received”的主题之下adapt代表“Why don't you answer?”,adaptability代表“Telegraphed you—”,adaptable代表“Why don't you answer our telegram of—?”。将符号与内容对应组合起来的集合就成了更多层次的电码本。

然而,在扩展符号对应的内容之外,仍然需要处理符号与内容的编排与检索问题,即如何通过符号找到相应内容,如何通过内容找到对应符号。在电码本的编排中,这些以字母或数字组成的单词或数列符号可以直接按照数字(参见图2,从0000到0099)和字母(参见图3,从aback到abortiveness)的序列进行编排,而符号所对应的内容的编排基本分为两类,要么以字典中的单词作为基础扩展出内容(参见图2,At之下at best,at best limit,at best possible,at best price等),要么按照主题分类列出(参见图3,Dates类下前后三个月的不同日期)。

在1872年汉字电码本设计成功之前,由于中国商人已开始使用电报,也用到这些英语世界的电码本。他们需要直接用英文写信,或将中文的信息先翻译为英文,才可使用电报传递。张树声就提到,“查万国电报公例,商民不准以不成句之英文字母传递。幸中国商民所寄外洋电报,多用洋文,不致受此加倍之亏”。郑观应则谈到,“传报电信犹用外国字样,必待翻译而知”。可以想象,此时中国的电报使用者十分有限,要在中国扩大市场,必须提供能够使用汉字直接发报的电码本。

二、 汉字电码本的设计

汉字电码本最基本的设计原则,是在19世纪70年代奠定的。汉字作为非字母文字,无法直接使用莫尔斯码。时人也提到,“缘外国所现用者,仅传字母,中国既不相宜”。1871年,丹麦大北公司将电报线从欧洲铺设到海参崴、长崎、上海、香港,并在上海、香港设立了电报局,连接起了一条跨欧亚大陆的电报通道,汉字电码本的设计也就此提上日程。

(一)威基谒编纂的《电报新书》(1872年出版)

由丹麦大北电报公司总裁卡尔·弗雷德里克·提肯(Carl Frederik Tietgen)发起,经历丹麦天文学家汉斯·谢勒俄普(Hans Schjellerup)、法国人威基谒(Septime Auguste Viguier)、中国商人和官员的合作,大北公司于1872年出版可直接用汉字发报的《电报新书》。

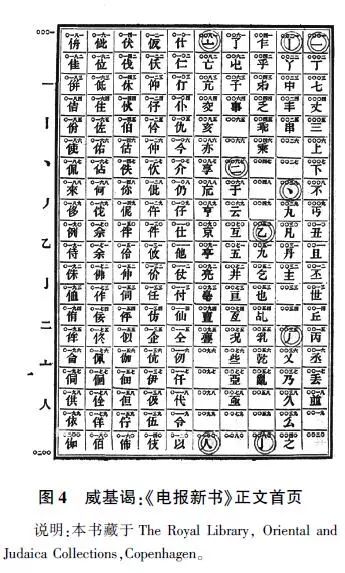

在使用莫尔斯电报机的前提下,《电报新书》首先要解决汉字与莫尔斯码之间的转化问题。莫尔斯码是一套点划的组合与字母、数字对应的符号系统。《电报新书》选择以汉文数字作为汉字与莫尔斯码的中介,即通过用数码代表汉字来收发汉字电报。经过三码到六码的多种尝试,最终基于当时汉字常用字不超过1万的认识,确定了以四位数码(最多9999)与汉字单字对应的设计。即以“〇〇〇一”代表“一”,“〇〇〇二”代表“丁”,“〇〇〇三”代表“七”,依次类推(参见图4)。确定了数码符号之外,还要确定作为内容的单字,《康熙字典》成为了《电报新书》中汉字的来源。在他人的协助下,威基谒从《康熙字典》的4万多字中筛选出6391个常用汉字,作为收发电报的基础。

接下来,就要将数码符号与筛选出的汉字编纂成书,以便收发电报时使用。因为《电报新书》中的符号是数字,数字的大小序列就成为编排原则。收报人根据数字的大小即可查找到对应数字及其代表的汉字译解电码。作为内容的汉字,则从《康熙字典》筛选出来,并仍按照字典中的原则与顺序排列。《电报新书》以214个部首作为分类,部首按照笔画多少排序,每个部首选出的汉字也按照笔画顺序排列。各个部首所有汉字之后空出若干格,继续排列下一个部首(参见图4)。按照查阅字典的原则,发报人就能依靠部首和笔画从《电报新书》中找到汉字及其对应的数字编译电码。

《电报新书》的设计解决了汉字符码化的基本问题,考虑到信息的机密性,设计者因“外人虽不得而知之,究竟难瞒本局”,还提供了一种“锁匙加减变法”的设密法。这种保密方法的具体操作,即发报人与收信人事先约定好加减的数字。在发递电报时,在原来的数码基础上进行加减。接收电报时,收信人根据约定的数字做相反的数学计算,即可得到正确的数码与内容。比如收发“四一四九”的“米”字。收发双方约定“五五五五”为变法,发递人在原数码基础上加“五五五五”,变为“九六九四”(个位九加五为十四,隐去十)。接收人收到“九六九四”,则减去“五五五五”,得“四一四九”的“米”字(个位四不够减,自动变为十四来减)。至此,大北公司完成了汉字电码本设计的第一步。

(二)张德彝编纂的《电信新法》(1871年出版)

在大北电报公司进行《电报新书》设计与编纂的同时,出使法国的崇厚一行与总理衙门已经利用外国电报收发信息,并注意到一些问题。随使法国的张德彝就在日记中提到:“至此次,多有飞电之处,而寄用洋字,其价既昂,且从中诸多不便”。诸多不便之中,翻译是一个因素,机密是另一个因素。在随崇厚出使法国巴黎的途中,张德彝似乎取得了威基谒正在编纂的《电报新书》的稿本,加以参照,在1871年编出《电信新法》。

张德彝的《电信新法》也是依靠数字作为汉字与莫尔斯码的中介,将四位阿拉伯数字与单个汉字相对应,依靠《康熙字典》作为汉字来源与排序的工具(参见图5)。这与威基谒的《电报新书》基本一致,说明威稿本已经具备了《电报新书》的基本设计。但是,在张德彝看来,威稿本仍然存在诸多的问题,如“部类不分,字画多寡,悉归错乱”,“原本篇幅较大”等。张德彝从中国使用者的角度,针对以上问题对威稿本进行了诸多调整,做法包括“删繁就简”“注洋数”“标其目录于卷首以便稽考”等,一定程度上也可能影响到比它更早策划却晚一年出版的《电报新书》。

相较于《电报新书》,《电信新法》最大的差异在于设计出每页一百字、纵横各十格的版式(参见图5),方便收发电报时的翻查译解,即如张德彝英文版序言所说“to make the said code more handy for reference”。此外,《电信新法》收常用字6397个,比《电报新书》多400余字。《电信新法》将214个部首以红字表示,全部顶格编排。每个部首之后也留出更多空白数字框,待增添新的汉字(参见图5)。通过调整版式,调整部首的排列,增删汉字,增加更多空白,即使基本编撰原则模仿威基谒的电码本,实际上已通过变换移位产生了新的电码本。然而,《电报新书》中为了保密而设计的设密钥匙,并没有在《电信新法》中看到,这为进一步的修订埋下了伏笔。

在1871年出版的《电信新法》的基础上,清廷与驻外使臣通过增删汉字不断编纂出新的《电信新法》。曾纪泽1878年出使英国之前,已经与总理衙门等关键部门及李鸿章等大员编订了新的电码本,使用加减设密之法发报。到达英国之后,曾纪泽继续修订《电信新法》,从他的日记中常常看到“删电信新法字数数叶”“删减电信新法”“圈记《电信新法》应删之字”“校《电信新法》”等记录。这种增删工作为新的电码本编纂提供了基础。

(三)曾纪泽的《电句集锦》(1880年)与李凤苞原本(1881年)

尽管通过增删汉字得以编纂新的电码本,四位数字的《电信新法》却面临着高成本的问题。在电报发展过程中,出现了为节约成本编订的各式各样密码本,这些电码本以简短符号代表大容量信息,电报因此出现明文与密码两种主要发报类型。为了维护自身经济利益,弥补以几个数字就能代表长句的发报方式对电报局造成的经济损失,国际电报公司特别针对使用密码的电报作出诸多限制以收取更多的报费。鉴于数码是密码电报的常用符号,在国际间电报收发时并未设密但依靠数码作为代码的汉字电报就陷入了长期的争议。

为了应付四处涌现的以降低付费为目的之编码方式,1879年各国于伦敦核定《各国电线通行条约》,规定电报发递分为明文、隐语与号码三种。 “中国寄往外国的电报属于用码号(数字)编联者,以三码算一字”。那么,用《电信新法》来收发国际电报,由于一个汉字是以四个数字来表示,三码算一字,剩下的一码又算一字,一个汉字在国际电报中便会按两个字收费。加之寄往俄国、英国等处报费是国内报费的十多倍,使用《电信新法》来收发国际间电报的费用就更高了。以总理衙门与出使大臣之间的早期通信作为案例,兹列出表1作为参考。

从表中可以看到,寄发英国、法国、俄国、美国的国内字数分别是46(洋文3)、75(洋文3)、43(洋文3)、17(洋文3),而大北代发国外电报字数分别是95(46×2+3)、153(75×2+3)、89(43×2+3)、37(17×2+3)。报费的计算建立在字数的基础上,国外字数的计算是汉字字数的两倍再加上洋文字数。从表中可见,在寄往英法的一封百字以内的汉字电报,国内仅需不到10元的报费,而国外报费则最高接近300元。曾纪泽在致总理衙门的信中更明确谈到,“电报便捷可喜,然每发一次,自欧洲达于上海,字仅廿余,而耗费六七十金,抑亦甚不合算”。为了应对费用高昂问题,在无法改变国际报费的情况下,只能设计新的汉字电码本。

曾纪泽在日记中提到所见海关洋员使用的电码本情形,“盖就英国字典,去其甚僻者,取有用之语,以数纪之。中国电报书,字不满万,故以四位码号纪数,西字较多以五位码号纪数也”。在看到外国电码本的设计之后,结合中国国际报费昂贵的现实,曾纪泽在1880年设计出了《电句集锦》。盛宣怀在1880年筹办中国电报局的详定章程中便提到此书谓:“曾星使辑有电句集锦,所集字句计有几万几千几百几十几句字,故以五码为准。凡寄信可以逐句集成,信资较为节省。本局特又参酌刊成一书发售。”

曾纪泽最大的贡献在于将中国电报“逐字集成”改变为“逐句集成”。在内容上突破了《电信新法》中数字只对应单字的设计,开创了汉字电码本中数字与句子的对应编排。他按照中国语言文化的传统分类,“将成语分门编辑,列号备查”。在编排过程中,因为句子的数量超过了四位数码的容量,他将四位数码扩展到五位数码。尽管在发报时《电句集锦》中的一个数码仍然收两个字的报费,但内容却以成语、句子的形式大大扩充,达到了节省目的。

《电句集锦》在符号和内容两方面的创新是汉字电码本成熟的表现。它大大提高了数码的利用率,增加了数码所能传递的信息量。更为重要的是,设计者不再只是从《康熙字典》中筛选汉字,而是根据成语或句子来组织电码本的编排系统和内容。

为了对付《各国电线通行条约》中规定“以三码算一字”的规定,出使德国大臣李凤苞于1881年设计出了三码字母电码本。李凤苞通过将四位码减少为三位码,使得一个码只算一个字的报费。然而,三位数码只有999个信息容量,不能容纳六千多的常用汉字。李凤苞以字母代替数字,而三位字母码就有17576个(26×26×26)信息容量。在满足了常用“单字七千余号”的符码需求量之外,仍然有接近一万的符码可以使用。李凤苞也与曾纪泽一样,将剩余一万个字母码编为“成句一万号”与句子对应。

盛宣怀似乎对这种三码的做法也予以肯定,他在赴上海处理已经开办的中国电报建设诸事后向李鸿章汇报说:“至于一切售报章程书籍、账表、信纸等件,均在上海商定付刊,拟用李星使原本,以字母错综编成三码一万七千余号,计单字七千余号,成句一万号。因临时匆促,不及寄呈钧核。拟先用活字集印,如不周妥,将来仍可更订也。”

不过,在推广三码初期也碰到一些问题,因为这种方式要求电报员熟习英文字母,这在当时的中国是需要经过一段时间训练的。盛宣怀就提到:“惟传打三码之法,学生均未熟悉,莫不趋易畏难。应由电报学堂教习打报之时,兼令学习此项电报。俟学生手眼一熟,较打四码、五码更速,则官报寄递外洋,可省报资不少也。”

李凤苞首次在汉字电码本中引入了字母,字母在莫尔斯码中对应的点划比数字更为简短。尽管对于早期只学习了四码数字发报的电报员来说并不熟悉,但经过训练和推广,三位字母码的电报不仅可以节省报费,而且报员打报效率也会更高。只是三码仅仅在驻外使臣与总理衙门之间的电报沟通中使用,并未推广到国内的电报使用中。随着1897年国际电报费用的调整,三码字母的更新设计也被放弃了。

(四)中国电报局编纂的《电报新编》(1881—1884年)

清政府在李鸿章的奏请下于1881年设立了中国电报局,以天津和上海作为起始点展开了国内电报的建设。除了购买电报器材、铺设电报线、培训电报技术人员,中国电报局还设计了提供给国内大众收发汉字电报的电码本《电报新编》。

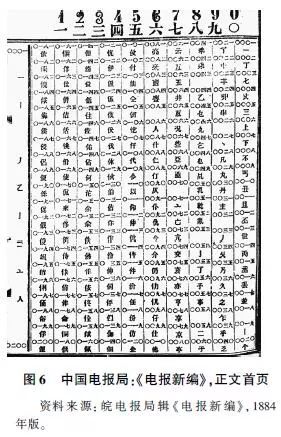

1884年版的《电报新编》基本上是《电报新书》的复制,仍然遵循着四位数字对应单个汉字、从《康熙字典》中筛选汉字、按照字典的顺序编排汉字的基本原则。格式上按照每页横十纵二十的板式,也提供加减设密办法。不过,《电报新编》汉字的编排更为密集,每个部首之后,仅留一个空位(参见图6)。这样的调整,对于电报局来说更加节约印刷成本。还值得指出的是,由于当时许多中国人还未认识阿拉伯数字,在第一页加上阿拉伯数字和中国数字的对照表。

作为中国电报局总负责人,盛宣怀曾考虑过将《电报新书》、《电句集锦》、李凤苞原本等不同电码本作为电报局提供给公众的电码本。然而,从上海电报局会办郑观应、经元善与盛宣怀在1881年的讨论可知,《电报新书》成为了日后使用的范本。郑观应和经元善在给盛宣怀的书信中谈道:

电报新书后加添七门,弟善今日细细复看,似宜另刻,专为本局自用则可。若并入新书,人人可以买看,则不甚相宜。盖招商局所编一本伊为自己各局通信,取其简便而又省字。今我局则不然,欲来打报者字愈多,则费亦多,若将缩字缩句之法,明明刻出,岂不导人以取巧之蹊径。且此书或通行各国,布裁或有未合,而各门各物亦岂能齐,终觉挂一漏万。据鄙见新书仍专取每号一字,拣字典内通用字面凑成万号(或八、九千号亦可),冠以卖报章程使人人可以买看,即曰《电报新书》。此外,各门索性再搜求数门或数十门,亦由一号起另编万号(或八、九千号),只为本局公务电音所用,未知有当高见否?

其中提及盛宣怀为公众打报者提供的一种设计是在《电报新书》基础上融入了曾本、李本将内容分门别类,以数字对应句子的设计,即所谓“加添七门”的“缩字缩句之法”。经元善对于这种设计提出了异议,认为这种电码本与招商局内部使用的电码本类似,只适合电报局内部使用。从电报局的角度出发,为了赚取更多的报费,自然不应该把节省报费的设计提供给大众。针对局外发报者,应该仍然按照《电报新书》中“每号一字,拣字典内通用字面凑成万号”的方法来编写。为了要与《电报新书》相区别,中国电报局把按照《电报新书》设计的公众汉字电码本改为了《电报新编》。

外国电报公司和中国电报局以盈利为目的设计的电码本,保证汉字能通过电报以一定机密性安全收发就已足够。然而,对于频繁使用电报处理重要事务的驻外使馆、洋务机构以及商人来说,电报局的设计不能满足其节省报费的目的。必须换用五位数码、三位字母码、采用“缩字缩句”等复杂的设计,才能编纂出节约成本的电码本。电码本的不同设计是各个群体不同目的的反映。

三、 电码本的博弈

1881年年底,津沪电报线建成。南北洋的信息可以直接通过电报收发,总理衙门与驻外使臣的电报依靠上海和天津中转也提速不少。1883年年底中法战争爆发,促进了全国电报网的修建和使用,更多的机关人员需要电码本。此时,国内已经有了丰富的汉字电码本。如外国电报局的《电报新书》,中国电报局的《电报新编》,驻外使节设计的《电信新法》《电句集锦》和三位字母电码本,甚至还有电报局、招商局独立电码本。然而,电码本版本越多,信息传播便可能越难统一。代表中央的总理衙门试图通过颁发指定的《电信新法》来控制信息,导致地方信息权力的不平衡。在奏请颁发电码本之外,翻刻、抄写蔚然成风。指定电码本的泛滥导致机密的泄露,地方遂以保密为目的编纂私人电码本,发展出更复杂的信息生态。

(一)总理衙门对《电信新法》的修订与颁发

从现有资料看,1882年至1883年间,总理衙门似乎只向两广总督曾国荃、江海关道邵友濂等寄送过《电信新法》,而此时的《电信新法》已经是在张德彝的《电信新法》基础上屡经增删汉字的修订本。第一次比较大范围的颁发是在1883年年底。为了应对中法战争,总理衙门向南洋大臣、闽浙总督、福建巡抚、浙江巡抚、江苏巡抚和山东巡抚颁发《电信新法》。战争刺激总理衙门进行更为迅速和统一的信息交换。

在1883年年底颁发之后,未奉颁发《电信新法》的地方督抚、将军等官员纷纷向总署索取电码本。两广总督张之洞致函总理衙门“请寄电信新法二本”;船政大臣何如璋上奏“总理衙门印有电报密本,船政未承颁发”,军机大臣奉旨“着该衙门即将电报密本妥交何如璋领用”。以此为契机,电报开始成为中央地方间信息机制的新组成部分,拥有《电信新法》就成为各个衙署机关备受关注的问题。

光绪十四年(1888)十一月初三日,李鸿章因为在“各省商领”中缺乏《电信新法》(1883年版)存本而“无凭转发”,因此请总理衙门赐寄20本到天津。在给李鸿章的回复中,总理衙门提到:

查本衙门前刻电报新法,字码颇有遗漏。此次重刻之电报新法,业经酌量增添,兹寄去二十本,请贵大臣查收分给。此项电书,着重在发递官报,应请贵大臣叮嘱分给之人,不可翻刻流传。仍将贵大臣留用若干本,及分给之人,开单知照本衙门存案,以便通电。……届时即可将以前刻本,废置毋用。除由本衙门分寄各省督抚及各关应用外,相应咨行贵大臣查照可也。

李鸿章所请求颁发的是此前常用的《电信新法》,原来已经过时,总理衙门颁发的是重刻的版本。换句话说,若李鸿章此次没有奏请颁发电码本,总理衙门使用重刻电码本收发的电报信息,就连李鸿章也无法译解。同时,总理衙门强调了这个电码本主要是用来发递官报的,限定了电码本的使用范围,以与商民使用的电码本相区别。因此,特别要求李鸿章叮嘱分给电码本的人,不可翻刻流传。最后,总理衙门要求李鸿章告知所存本数与所发之人,而各省督抚及各关“由本衙门分寄”。在这样的规定之下,官方使用的电码本就至少能在总理衙门的监督范围内使用。

总理衙门不断更新电码本,以期保持对电报的监督和管控。1888年后,总理衙门(1901年后改为外务部)又相继颁发了至少9种电码本,分别是厘定电报新法(1890)、红字电信新法(1895)、密新本(1897)、己亥本(1899)、宙字本(1900?)、洪字本(1902)、辰密本(1904)、午密本(1906)、申密本(1908)。1897年之后,逐渐形成了指定电码本两年一换的制度。这些指定电码本的设计与使用也越来越复杂。如红字电信新法在统一颁发之前就已经在总理衙门与驻外使臣之间开始使用,密新本则统一增加了设密方法,己亥本和宙字本因义和团运动的混乱并未能如此前电码本集体颁发,颁发洪字本时推行了将宙字本作为常行本而新颁发电码本作为机密电报密本的规则,甚至在1908年出现了申密、午密、辰密、洪密四本在一段时间同时发用的情况。总理衙门(外务部)指定电码本的颁发与使用逐渐制度化、复杂化,反映了电报使用范围更为广泛,使用群体复杂多样化,对电报的管控愈加困难。

(二)索取、翻刻与私人抄本

总理衙门从1888年之后不断更新官方电码本,却常常未能面面俱到地发给所有要员与部门。然而,电报的使用范围却远比总理衙门颁发范围更为广泛。未获得最新电码本的部门和地区,要么不断向总理衙门索取最新的电码本,要么得依靠他人。

1888年颁发电码本后,福州将军向总理衙门提出,“本爵将军闽海关衙门遇有官报要件,自当遵用此次新本电书。应请一律发给”。张荫桓则提出,“美、日、秘总共六署,相距遥远,紧要事件,动须发电。拟请再行颁发六本”。漕运总督更谈到,1888年重刻的《电信新法》“本部堂未准咨发”,导致“前接户部密码电音,无从翻译”,因此“谨请将现行电信新法,俯赐检发”。总理衙门对于这些地方的请求一一回复并封送电码本。漕运总督的索取也表明电报不再只是用于军事、外交事务,而扩展到了政府的日常政务。

1890年湖南巡抚张煦也致函总理衙门索取电码本。张提到“惟时接在京各衙门及各省电报,因无书核对,无从查悉”,只能转饬湖北省帮忙翻查。总理衙门颁发电码本可以保证紧要公务不稽延时日,避免在往返辗转中贻误。随着电报的发展,即使没有电线和电局,电报仍然在传统驿递与新式邮政的辅助下扩展到了更远的地方。湖南巡抚所提到的“诸多不便”,不只是信息在湖南湖北之间辗转译解过程的繁杂,更是因这种繁杂过程产生的对湖北的电报信息依赖。

并非每一个机构与官员都能从总理衙门处得到最新指定的电码本,总理衙门设计的一套新信息机制本身就是不平衡的,要打破不平衡,最简单直接的手段莫过于翻刻与抄写。光绪二十一年(1895)五月初七丑刻,张之洞向镇江关道台吕海寰、苏州藩台邓华熙、臬台黄祖络、上海道台刘麒祥集体发电称,“顷接密电,上云系总署电信新法码。本署所有新法两本,均译不出。尊处有电信新法几种?有去年新颁者否?望将各本即日寄宁一查,即行寄还。并望先电复。”

张之洞署内使用的两本电码本,居然“均译不出”,他因此向几个地方道台、藩臬司询问情形。镇江关道台吕海寰于当日未刻向张之洞寄到电报,并解释说:“语电敬悉。总署电信新法,有印红字目者,系前年新订,只出使大臣处用;此本各省尚未通行,兹谨专差飞呈一本,即请留用。去年未奉新颁之本。”

吕提供给张之洞一本前年新修订的“印有红字目者”的电信新法。这本极有可能是总理衙门在1895年颁发的红字电码本,然而此时离统一颁发此电码本还有5个月。据吕称这本电码本只有出使大臣处才有使用,各省并没有通行。吕因为当时在总理衙门当章京,极有可能使用过这个电码本并以私下抄存复制的方式带到了镇江关道任上。

黄祖络和邓华熙尽管没有张之洞所需的电码本,但他们给张之洞的回复也提供了其他有意思的信息。黄祖络在同一天亥刻寄发电报到南京给张之洞谓:“语电谨悉。署司前在镇关仅抄有电码新法一种,遇奉宪署及总署密电,曾经往来互译,是宪署本有是书。去年并未另奉新颁。”

黄谈到他只有在镇江关处抄写的电码新法一种。在总理衙门的电码本颁发名单之中,显然黄没有权力得到指定的本子,但黄却出于对关键电报的需要,向拥有电码本的其他官员处借抄出一本。

不管是作为南洋大臣还是作为地方按察使,在电报信息唯有通过对应电码本译解的规则里,一旦缺少相应的电码本谁都可能被排除在获得消息的群体之外。黄祖络没有向总理衙门申请颁发指定电码本的权力,只能通过抄写镇江关道处的电码本来保持对官方重要电报信息的译解能力。张之洞得到一封由指定电码本无法译解的电报,只能通过搜寻其他的电码本来译解。吕海寰为黄祖络和张之洞提供所需电码本的行为,显然违反了总署三令五申“此项电书,为发递官报起见。理宜稍微秘密,勿令外间翻刻流转可也”的规定。更不用说吕对总理衙门与驻外使臣之间单独使用的电码本的抄写复制。

1895年颁发密红电码本后不久,福州将军因不能翻译驻俄国、法国使臣的电报向总理衙门索取电码本。总理衙门回复道:“查许大臣密码电本,署中止一抄本,并无副本可以分寄。庆大臣密电,止用密红新本,别无密码。除密红新本前已寄达外,将来如有许大臣密码之电,贵处不能翻,即将原码电署代翻可也。”

按照总理衙门的说法,目前通行的都是密红电码本,但是驻法使臣与总理衙门之间使用了另外一种电码本,总理衙门只有一个抄本。此后驻法大臣发来不能翻译的电报只能转交总理衙门来翻译。许景澄与总理衙门之间使用的是统一颁发的密红电码本之外的新电码本。除了统一颁发的指定电码本之外,总署与不同机构之间还在使用独立的电码本。这种新电码本以抄本的形式存在,难以如印刷本一样大范围分发,却提供了更丰富和自由的小范围电报沟通的可能,在一定程度上提高了总理衙门信息的安全性。总理衙门在自己颁发的电码本之外使用私人电码本,表明集体颁发的电码本存在难以避免的泄密问题。在纷繁复杂的时局中,总理衙门通过编纂私人电码本保证小范围信息收发的机密,维持信息和权力的集中。

随着电报日益重要,越来越多的官方机构使用《电信新法》,翻刻、传抄就更为普遍。招商局道员沈能虎在甲午战争期间向李鸿章提到:“总署新法电码,从前甲申年左相已翻印数百本,久已不密。去秋行军密码倭已获得,均应饬查一律勿用,并迅饬另编密码钉封发用,亦至要也。”甚至在推广新修订的指定电码本之前,以抄本存在的私人电码本居然也有外流泄露的可能。当战争爆发时,以《电信新法》为主的官方电码本就漏洞百出。研究显示,在甲午战争期间,日本人曾经破译了使用1888年、1890年和1895年的三种电码本收发的电报。在使用统一电码本造成信息安全岌岌可危的情况下,在更小范围内使用私人的电码本就逐渐变得重要。总理衙门与许景澄之间的抄本是这样,地方推行的“行军电报类编”“香帅东海密本” “罗道汉字密本”也是如此。然而,电码本的抄本所达到的独立性、机密性,在加强机密的同时,对中央集权却有可能构成威胁。

(三)从指定电码本到私人电码本

在面临统一颁发的电码本容易泄密的问题时,总理衙门在更新电码本的基础上,在1897年开始颁发密新电码本时作出了新的规定:“如有机密事件,即按此本原码加减若干,由贵处酌定。仍先行知照本署存案,以便照译。”

这个“加减若干”的方法就是在《电报新书》之中提到的加减设密之法。早在1878年曾纪泽出使英国时就在与总理衙门、李鸿章的电报收发中使用了这种设密法,并在之后的电报收发中经常使用。不过这里首次成为总理衙门公开规定的机制。通过与不同的机构商定不同的密码,的确增强了电报沟通的机密性。

总理衙门将加减设密作为统一的规定而将具体加减多少交由地方决定。此后,出使大臣、江苏粮道、大理寺少卿、黑龙江将军等纷纷与总理衙门协定密码。如罗丰禄、陆元鼎、盛宣怀、恩泽分别确定密电加十五、减三、加五百、加两千的规则。尽管电码本仍然由总理衙门修订与颁发,但在使用电码本基础上加减多少数字进行机密沟通却由地方决定,两者在电报沟通中逐渐形成了一种协商的关系。

当总理衙门在官方电报沟通中推出这一新机制时,地方基于对机密的需求,开始设计出与总理衙门往来的独立的电码本。光绪二十三年(1897)十二月二十三日广州将军保年收到密新电码本之后,谈到了一些新的想法:

嗣照本内原码,仍按分门别类,逐款将字更移,使其一字不符本码,以昭缜密。兹已缮就二本,名为新密电编,一本送呈贵衙门存案,一本本衙门收存。嗣后如遇机密事件,往返俱用此新密电编照译。若是寻常事件,仍用密新电本。庶两得其便,而各适其用。相应呈覆,为此咨呈贵衙门,谨请查照施行。

保年进行的“逐款将字更移”的修订,就是整体将汉字与其一一对应的数字往后(或往前)移动一定的位置,改变汉字原本所对应的数字,设计出新的电码本。

在总理衙门的设计中,新颁发的电码本可用于平常事件的电报收发,而机密事件则通过加减设密进行收发。在保年加强机密的设计中,普通事件仍按总理衙门的办法,而机密事件则使用只有自己与总理衙门所独有的电码本进行收发。这种电码本是以抄本形式存在的,只有总理衙门与广州将军持有。然而,保年所谈到的这一套电码本使用方法,因为转换了电码本的设计权、颁发权,若推广到所有地方官员,将瓦解总理衙门和军机处依靠修订和颁发《电信新法》所构建和维护的信息权威。保年不久之后就去世了,其推荐的电码本未被总理衙门采纳。

1897年,北洋大臣王文韶在收到密新电码之后,对总署改善机密性的方法也提出了不同的看法,谓:“本应遵照办理,窃思加减一节,寻常商电往来,亦多有用之者。若增减整数,固属易于揣测。如太奇零,转恐动多舛误。现思得一法,似尚简便周密。因取空白电本,将号码另行编列,名曰密直。”

王文韶认为加减设密在一般的商业电报之中常常使用,简单的加减容易被破解,复杂的加减则又容易出错。因此,提出将“号码另行编列”的私人电码本设计。这种被称为密直的电码本,改变了数字与汉字并列一框的传统设计。它将数字抽出,排列到每页的边框。以页数作为千百位,横纵按照规定作为十位和个位(参见图7)。通过改变数字的排列来达到设密的效果,而不用增删汉字、挪移汉字位置。这种设计具有高度保密且编纂容易的特点,其后被广泛使用,私人电码本也因此越来越繁杂。从盛宣怀1900年之后的电报档案可见,当时几乎人人都有独立的电码本,如邮传部尚书陈璧的陈密电码本、自强军监司郑孝胥的郑密电码本、荣禄的荣中堂抄本、那桐的那密电码本、唐绍仪的唐密电码本、赵尔丰的都密电码本等。

从修订、颁发、索取到抄写、复制再到私人电码本的编纂,呈现出密中有密,密外有密的复杂情形。这本身影响着晚清局势也反映着局势的变化。早期通过总理衙门的修订与颁发,《电信新法》发挥了加强中央信息权力与权威的作用。然而,随着《电信新法》的泛滥与地方电报沟通的多样化,修订颁发指定电码本逐渐呈现出一种被动的局面。在甲午中日战争的剧变中,《电信新法》无法单独维持机密的信息传递,其他官方电码本、私人电码本纷纷登场。然而,为了维持一套官方的电报沟通机制,总理衙门只能继续修订和颁发指定电码本,并在对机密的维护中增加新的设计。只是,随着更为便捷、机密性更高的电码本设计推出,愈演愈烈的私人电码本已经将传统指定电码本的管控冲击得残缺不全。

电报进入中国,最初只是一种技术与方法的转移,但逐步引起中国文字、文化甚至政治、社会的调适与改变。这个过程是从电报符码化如何与汉字搭配的问题开始,进而影响到改善设计收发汉字的成本问题,最终延伸到最有趣味却也最为复杂的保密问题,这也成为了晚清政治一个颇有意思的机制。一方面,总理衙门通过不断修订与颁发指定的电码本以期通过管控电报信息维持权威。另一方面,地方大臣在使用总理衙门指定电码本之外,编纂出繁复多样的私人电码本,建立了更多集团间的私密信息流通。今天看来白纸黑字的“史料”,在当时是很多套需要用不同电码本来译解的密码。晚清诸多事件背后都有着一套新的电报信息机制的技术支援,明于此,在回望和思考晚清“数千年来未有之变局”时可以增加一些新的参考。

modernchinesehistory

查看原文 >>