這家發軔於上海的銀行同業公會,今日已跨越了百年

摘要:上海市銀行同業公會已經從近代中國最重要的工商社團之一,成長爲如今國內成立時間最長、會員類型最廣、會員數量最多的地方性銀行業自律組織之一。

7月8日,《百年追夢——上海市銀行同業公會100週年檔案文獻展》巡迴展正式開展,此次展出的檔案文獻史料涵蓋了市銀行公會成立至今的重要內容。同時,上海市銀行同業公會100週年紀念封也進行了首發。

【起源於滬上銀行午餐會】

銀行公會的成立最早可以追溯到1915年7月,當時由中國、交通2家國有銀行與上海商業儲蓄銀行、浙江興業銀行、浙江實業銀行爲代表的“南三行”等5家民營銀行高管主導,在上海形成了銀行業午餐會,他們每日在上海商業儲蓄銀行總經理陳光甫的辦公室以餐敘的形式交流信息商討事宜,成爲日後銀行公會的濫觴。直到1916年北洋政府頒佈《銀行公會章程》,參加午餐會的代表們開始商討正式組織公會。

實際上,1918年的7月8日,正是上海銀行公會在香港路59號(早期門牌號爲香港路4號)正式成立的日子。首批會員除中國、交通、浙江興業、浙江實業、上海商業儲蓄、鹽業、中孚等7家銀行外,繼有聚興誠、四明商業儲蓄、中華商業儲蓄、廣東、金城等5行加入,會員銀行達到12家。各行代表議定《上海銀行公會章程》53條,並按章程選舉了7名董事,董事間互選宋漢章爲會長。同年10月19日,上海銀行公會舉行開幕典禮。

1949年前後,包括外商銀行,公會共有會員147家。就整個上海私營金融業而言,銀行公會是當時會員最多、規模最大、影響力最大的同業組織。1949年8月底,上海市工商業聯合會籌備會成立,並決定將上海市銀行商業同業公會、上海市錢業商業同業公會和上海市信託商業同業公會3個公會合並組成上海金融業同業公會籌備會,下分銀行、錢莊和信託3個小組。1949年12月,上海金融業同業公會籌備會宣告成立,公會被合併。1952年12月,私營金融業全行業公私合營,上海金融業同業公會正式退出歷史舞臺。

然而歷史的車輪還在滾滾向前,隨着改革開放的不斷深入,銀行公會又迎來了新的歷史發展契機。1992年5月20日,在人民銀行上海市分行的促成下,滙豐銀行上海分行、日本東京銀行上海分行、法國里昂信貸銀行上海分行、交通銀行上海分行、工商銀行上海市分行、上海市投資信託公司、中國銀行上海分行七家單位組成上海銀行(外匯)同業公會籌備委員會。同年7月15日,25家發起行召開籌備大會,表決通過公會章程,確定公會名稱爲“上海市銀行(外匯)同業協會”。協會很快於1992年12月22日成立,這是改革開放後第一個銀行業同業組織。

1990年代末,我國金融體制改革迅速推進,金融業發展突飛猛進,上海中外資金融機構不斷增加,業務範圍不斷擴大,經營能力和服務功能不斷增強,同業間的協作涉及到本外幣所有金融業務領域。此時,“上海市銀行(外匯)同業協會”的冠名與運作,已經不能適應行業發展需求和上海國際金融中心建設的要求。終於在1998年6月15日,中國人民銀行上海市分行行文批覆,同意將上海市銀行(外匯)同業協會更名爲:上海市銀行同業公會。至此,銀行同業公會又再次站上了歷史的舞臺。

【抗戰期間發行信用公單】

原上海銀行公會誕生於國家動盪之時,其在中國近代金融史、經濟史和上海確立中國金融中心城市地位的形成過程中都產生過很大的影響。

在那個紛亂的年代,作爲一個重要的金融同業組織,中流砥柱的擔當精神是公會存在的應有之義。1919年10月,爲維護金融主權、統一幣制,上海銀行公會向北洋政府財政部具呈建議創設上海造幣廠,並積極組織銀團,籌募建廠資金。經過一番曲折,工程終於1930年完竣,並更名“中央造幣廠”。

1921年7月初,中法實業銀行因虧損,突然宣佈停業,震動上海金融市場。該行雖不是公會會員,但爲維持金融安寧,上海銀行公會決議出面墊款代兌中法實業銀行發行的上海地名券,從而平息了一場金融風波。

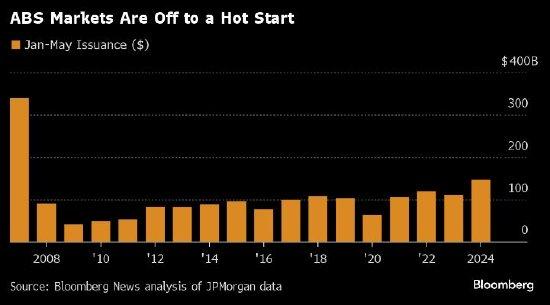

1932年一二八淞滬抗戰爆發後,上海銀行公會爲從長遠角度保障金融穩定,設立了聯合準備委員會。上海銀行公會聯合準備委員會發行了信用工具之一——公單,這是目前所知全球最早的資產證券化產品。根據資料記載:“爲謀社會金融整個安寧,……爰有聯合準備委員會之組織,滬埠各銀行先後加入爲委員銀行者,二十六家,共認繳準備金達規元七千萬兩。組織公庫,發行公單、公庫證及抵押證。公單作用,在以替代現金,流通市面,委員銀行對於公單,負見單即付之責”。 聯合準備制度實行後,促進市場金融信用迅速恢復穩定。

1934年初,市場風傳美國即將實施高價收購白銀的政策。一旦“靴子落地”,對實行銀本位制的中國而言,經濟必然遭受嚴重衝擊。爲此,上海銀行公會於是年2月20日致函時任美國總統羅斯福,呼籲美國穩定銀價。

1938年8月24日,浙江興業銀行總經理徐新六和交通銀行董事長鬍筆江領命率團赴美商談借款事宜,以支持抗戰大業。由香港飛赴重慶途中,突遭日本軍機襲擊,爲國捐軀。

而對於金融創新,公會也一直是敢爲人先。1932年6月6日,公會籌組的近代中國第一個信用調查機構——中國徵信所正式成立。中國徵信所專事信用調查及商情蒐集,並製成報告或出版物,提供會員參考。其出具的企業信用調查報告書或個人信用調查報告書,都是根據直接或間接調查所得材料,綜合成文,評價或結論具有一定客觀性,對於銀行貸放款和工商業間的業務往來,具有很高的參考價值。

1933年1月10日,上海票據交換所正式成立,它以嶄新的交換方法、完備的清算制度,成爲中國金融史上完全以商業銀行自己力量創辦的新型清算機關,引得各地金融界紛紛派員來滬參觀學習,並紛紛仿照上海成立票據交換所。

值得一提的是,民國初期,經濟和金融方面的期刊很少,公會創辦的《銀行週報》也開創了國內金融專業刊物的先河。作爲滬上銀行業的喉舌,這本刊物具有相當的權威性,遠銷英、美、日、新加坡等國家,伴隨中國金融30年。《上海銀行公會事業史》曾總結:《銀行週報》的編輯主旨“在論理與事實之調和,而於財政經濟諸問題貢獻尤多”,爲我國出版界別樹一幟。

【繼承文脈服務實體民生】

百年之前的銀行公會由華商銀行自發組成,雖然銀行公會在漫漫的歷史長河中有過更名、有過合併、有過中斷,但行業的文脈卻不曾湮滅。改革開放後重新出發的上海市銀行同業公會,依然延續着百年公會愛國自強、砥礪奮進、創新實幹的精神。

支持實體經濟,是金融的使命,更是銀行公會的初心。新時代再出發的銀行公會持續關注緩解小微企業融資難問題,暢通小企業金融產品信息傳遞渠道。2012年6月19日,“上海銀行業小微企業信貸產品信息查詢平臺”正式上線。2017年9月20日,全國首個由稅務機關與監管部門合作開發、行業組織承建的“上海銀行業銀稅互動平臺”開始運作,實現了稅務與銀行數據在上海市範圍內一線直連。截至2018年5月末,平臺授信總額度爲10.36億元,授信企業數量117家,查詢企業數量2106家,貸款餘額4.17億元。

服務民生方面,銀行公會也是不遺餘力。2014年1月13日,銀行公會率先在全國銀行業提出“敬老服務 和諧金融”的服務理念,啓動了上海銀行業敬老服務的序幕,並擁有中國銀行業唯一一個經工商註冊登記的敬老服務標識。

銀行公會倡導會員單位打造無障礙服務網點,完善無障礙環境建設配套制度, 2018年1月24日,由公會主筆的《中國銀行業無障礙環境建設標準》通過專家評審,樹立了無障礙金融服務的“上海品牌”,得到了業界和社會大衆的高度認可。

2016年5月,由公會發起,全國銀行業首家民辦非企業單位(法人)性質的上海銀行業糾紛調解中心獲准成立,爲銀行業消費者提供獨立專業的糾紛調解服務。截至目前,該中心共調解各類金融糾紛1000餘件,調解成功率超過80%。

公會更適時發揮行業代言人功能,積極履行社會責任,多次發佈風險提示,保護金融消費者權益。2015年12月、2016年3月和4月,公會相繼發佈《關於警惕互聯網平臺冒名銷售銀行理財產品的風險提示》《關於防範非法集資的行業聲明》,向金融消費者發出風險預警。

此外,在圍繞自律維權,促進行業規範健康發展方面,公會也一直兢兢業業。比如積極配合監管部門推進債委會風險處置工作,取得了良好成果。同時,整合押品處置資源,搭建“上海銀行業押品處置信息平臺”,加快了銀行不良資產的處置進程。

如今,上海市銀行同業公會已經從近代中國最重要的工商社團之一,成長爲如今國內成立時間最長、會員類型最廣、會員數量最多的地方性銀行業自律組織之一。截至2018年6月底,上海市銀行同業公會有會員單位227家,涵蓋政策性銀行、大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、資產管理公司、村鎮銀行、外資銀行及商業銀行持牌專營機構、信託公司、金融租賃公司、財務公司、消費金融公司、汽車金融公司、外資銀行類金融機構上海代表處等銀行業及非銀類金融機構。

“縱觀公會這一百年的時光,是一部金融報國、變革圖新、艱苦奮鬥的歷史,也是近代中國金融業發展的一個縮影,見證了中華民族從積貧積弱走向偉大復興的歷程。”上海市銀行同業公會相關負責人表示,“我們今天回望歷史,正是爲了弘揚‘百年公會’愛國、實幹、創新、進步的精神,在新時代的歷史機遇下,上海市銀行同業公會將攜手227家會員單位開拓創新,奮力幹出上海金融新作爲。”