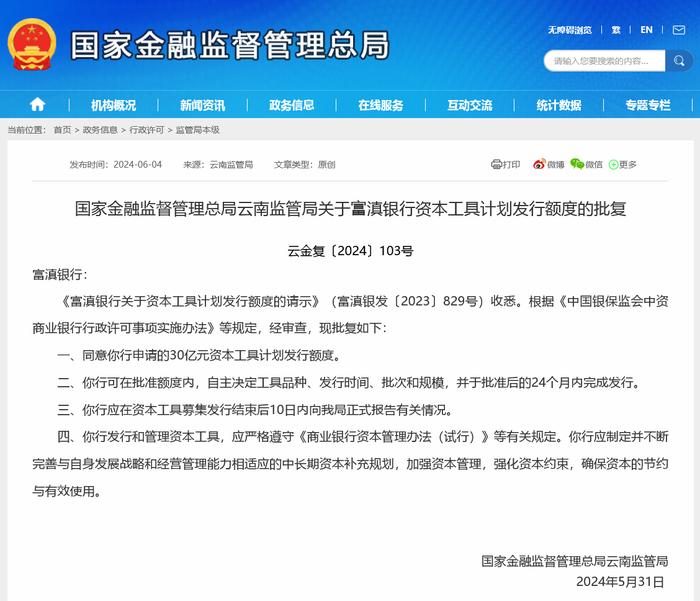

曾以18億根雕增資的三鼎集團 兌不了3億債券?

摘要:21世紀經濟報道記者獨家獲悉,三鼎集團所發行2017年發行規模共計20億元的4只債券大多涉及結構化發行問題,而三鼎集團早在今年1月份就曾內部與債券持有人溝通表示希望給予回售展期,否則可能會出現違約。據一位債券持有人劉明(化名)透露,在該筆債券違約發生前,三鼎集團副總裁、財務總監劉冬梅表示已準備好了利息和部分兌付資金。

(原標題:獨家丨三鼎集團違約始末:曾以18億根雕增資的民企,兌不了3億債券?)

作爲義烏當地的大型民企,三鼎控股集團有限公司(下稱三鼎集團)發行的“17三鼎01”9月6日觸發回售違約,至今未能兌付。

21世紀經濟報道記者獨家獲悉,三鼎集團所發行2017年發行規模共計20億元的4只債券大多涉及結構化發行問題,而三鼎集團早在今年1月份就曾內部與債券持有人溝通表示希望給予回售展期,否則可能會出現違約。

但在此次內部溝通發生後,發行人與承銷商國融證券並未對債券進行及時停牌,導致部分預期缺乏流動性的持債賬戶主動賣出,進而讓不少個人投資者則通過私募產品、機構賬戶等方式在二級市場買入,並最終被捲入此次違約事件。

事實上,三鼎集團2018年以來公開的對外投資動作不斷;其賬面貨幣資金也有一定規模,而最終發生的離奇違約,加劇了持有人對其財務質量的質疑;而在三鼎集團違約前,其承諾爲債券持有人追加抵押擔保的兩處酒店資產,卻被意外抵給了三鼎集團控股的華鼎股份(601113.SH),也讓債券持有人大跌眼鏡。

伴隨着事件的發酵,圍繞三鼎集團違約的諸多離奇內情也在悄然浮水。

20億兌付懸疑

9月6日晚, 3.44億元規模的“17三鼎01”在回售到期日未能支付利息和本金觸發違約。

Wind資料顯示,三鼎集團系義烏的一家多領域、跨行業的民營企業,旗下擁有多家子公司從事金融、房地產、酒店、織帶、錦綸等業務,實控人爲丁爾民、丁志民、丁軍民三兄弟,該公司同樣是A股公司華鼎股份的控股股東。

此次觸發違約的債券“17三鼎01”餘額爲3.44億元,票面利率爲7.5%,此外還有“17三鼎02”、“17三鼎03”、“17三鼎04”即將於今年陸續回售到期,合計規模共計20億元,主承銷商均爲國融證券。

對於此次違約,三鼎集團表示,“由於受宏觀降槓桿、銀行信貸收縮、民營企業融資困難等多重因素影響,我公司流動性出現問題,償債壓力較大,導致本公司未能償付三鼎控股集團有限公司2017年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)的回收本金及利息。”

然而,從三鼎集團此前披露的財務信息來看,此次違約的發生頗爲離奇。

據三鼎集團2018年年報記載,當年底三鼎集團總資產達233.38億元,其總負債率僅爲45.22%,僅較2016年提升3.04個百分點。同期三鼎集團貨幣資金達19.11億元,且“未來將繼續加強資金流動性管理,能夠對債券本息實現較好的覆蓋”。

同時,該公司擁有84.72億元流動資產和18.88億元未使用的授信餘額,以及預計預售款可達15億元的天福園地產項目,均被三鼎集團視爲保證上述債券兌付的來源。

以上信息也讓三鼎集團關於此次違約的解釋,無法被債券持有人所接受。

據一位債券持有人劉明(化名)透露,在該筆債券違約發生前,三鼎集團副總裁、財務總監劉冬梅表示已準備好了利息和部分兌付資金。

一份債券持有人與劉冬梅的通話錄音顯示,劉冬梅表示可以保證500萬元以下的持有人兌付,一名三鼎集團的融資負責人也表示可以兌付利息,然而違約最終還是發生了。

“之前溝通時(發行人)說好了至少兌付利息是沒問題的,我們纔等着回售的,不然就在二級市場賣掉了,結果還是發生了回售違約。”劉明表示。

劉明表示,當地金融辦已經參與了此次債券兌付的溝通,據21世紀經濟報道記者獲得的聊天記錄顯示,劉冬梅在與債券持有人溝通兌付問題時的說辭是“等政府的決策”。

9月8日晚,記者撥打劉冬梅手機試圖瞭解詳情,但當即被對方掛斷,記者同時又撥打三鼎集團實控人之一的丁志民、義烏當地金融辦相關人士電話,對方也始終未能接通。

事實上,在三鼎集團違約前3天的9月3日,聯合評級纔將其列入觀察名單並從AA降至A。

“最終該筆債券出現違約,從聯合評級的這個打分來看,還是沒有能夠及時的反應發行人的信用狀況變化情況,都是在發生違約的三天前纔開始進入觀察名單並降級的。”一家公募機構交易員表示。

預警信息的失效,不得不引發債市對於三鼎集團財務質量的擔憂。

“貨幣資金和流動資產都是相對足額的,但最終出現違約,不排除發行人出現和康得新等公司相似的財務問題。”上海一家券商債承人士分析稱,“當時洛娃、康得新違約的時候也是AA,最終發現信披有巨大問題。”

流失的抵押品

而在圍繞三鼎債違約發諸多細節中,最讓債券持有人倍感迷惑的,莫過於此前發行人以公告方式承諾過追加的抵押資產,被髮行人的關聯公司率先“收抵”了。

21世紀經濟報道記者從接近國融證券人士處瞭解到,在“17三鼎01”回售前,爲勸說引導投資人以放棄回售的方式爲發行人提供信用展期,曾將旗下的兩座酒店產權作爲債券擔保品進行提供。

根據7月30日三鼎集團的一份追加擔保公告顯示,其擬以名下位於浙江義烏的開元名都大酒店和萬豪酒店作爲抵押擔保物,爲三鼎集團的四隻公司債提供擔保,並將國融證券作爲順位抵押權人。

“這兩個酒店上面本身有一些可以拆分產權的物業可供出售,這是當時政府方面承諾過的,所以我們也視爲足值了。但因爲還有貸款,所以只能辦順位抵押。”另一位債券持有人表示,“當時不少債權人也接受了,所以考慮撤回回售。”

然而僅僅一個月後,承諾追加的抵押資產卻突然出了變故。8月30日,三鼎控股旗下上市公司華鼎股份公告稱,作爲控股股東的三鼎集團對公司存在達5.97億元佔款問題。

值得一提的是,這一狀況的出現於此前華鼎股份對上交所問詢的回覆有所矛盾。

在今年6月18日華鼎股份回覆上交所問詢公告中,華鼎股份表示,“公司制定了貨幣資金管理相關的內控制度並嚴格執行,與控股股東、其他關聯方在資金上相互獨立,不存在與控股股東、其他關聯方共管賬戶的情況,也不存在貨幣資金被其他方使用的情況。”

而爲解決這一佔款問題,三鼎集團表示將以部分資產作爲抵押物提供還款保證,而這裏出現的抵押物,居然正是一個月前公開承諾抵給債券持有人的開元名都、萬豪兩座酒店資產。

“國融證券當時給的說法是大額債權人可以通過抵押的方式保證,小額可以實現兌付,但是發了這個公告之後,國融證券一直沒有辦關於這個產權的抵押手續。”劉明指出,“結果兩個酒店居然先抵給上市公司了,這不得不讓幾乎所有債券持有人都不得不選擇回售。”

激進的擴張

債券違約的另一面,是三鼎集團近年來不斷的對外擴張與投資。

財報顯示,三鼎集團總負債從2016年的73.83億元上升至2018年的105.54億元,其中非流動負債從2016年底的15.05億元增長至2018年底的37.55億元。

但這一期間,歸母公司股東淨利潤卻從9.45億元下滑至2.72億元億元,營業總成本也由97.93億元增長至121.93億元。

“僅從財報上來看,三鼎集團應該是通過債務驅動去做大了資產,但是盈利能力沒有得到改善,在信用收縮週期下,企業出現了流動性風險。”北京一家券商債承人士分析稱。

就在違約發生前夕,三鼎集團還傳出向外投資的訊息。8月9日,三鼎集團與寧夏寧東能源化工基地管委會簽約戰略合作協議,計劃在當地投資達200億的“內酰胺-聚合-錦綸產業一體化項目”;2018年5月28日,三鼎集團還與平頂山市政府、平煤神馬集團簽約,計劃投資月200億元的“內酰胺-聚合-錦綸產業一體化項目”。

值得一提的是,三鼎集團此前還曾發生過股東以“天價根雕”進行增資的奇聞——2016年,股東曾以估值高達18億元的根雕藝術品進行實物增資,而增資完成後該根雕開始出現貶值。

聯合評級在一次債券跟蹤報告上就指出,“2016年公司股東以債轉股的形式對公司增資18億元,用於購買根雕產品,對公司實際經營支持力度不大,截至2018年底,公司根雕資產賬面價值剩餘約15億元。”

對於這一罕見的增資方式,有業內人士認爲,此舉可能與三鼎集團股東的避稅操作有關。

“以容易出現貶值的實物資產進行增資,能夠在一定程度上通過該資產的貶值幫助企業進行利潤調節,以達到避稅效果。”一位接近稅務系統人士分析稱。

三鼎債曾有過風險苗頭,但三鼎集團彼時對此並未做過多解釋。早在2018年10月24日,三鼎集團另一隻債券“17三鼎03”曾發生過關於利息的技術性違約。

記者獨家獲悉,今年1月11日,三鼎集團和國融證券曾向參與結構化發行的持債機構內部溝通,希望對年內回售進行展期,導致部分機構選擇二級市場賣出,導致“17三鼎01”和“17三鼎02”價格異常波動而觸發停牌。

然而三鼎集團仍然對公司兌付問題進行如實披露。彼時三鼎集團表示公司生產經營一切正常、再融資渠道通暢且自有資金充足。

“公司提前意識到可能會回售違約,卻仍然公告說償債沒問題,如果這種情況查實,三鼎集團則可能涉及存在信息披露違規的情況。”一位接近交易所人士指出。