「媒体报道·内蒙古客户端」绍根镇:沙地里长出“中国草都”

牧草收割。

万亩草海成为观光好去处。

澳亚集团挤奶车间。

草产业带动了畜牧业的发展。

初冬的阿鲁科尔沁旗绍根镇天蓝如洗。放眼望去,连片的人工草场上一个个指针式的节水喷灌机喷着水雾,正在浇上冻前的最后一遍水。充足的水分,让人工草原比天然草场枯黄的要晚些,登高俯瞰,这些人工牧草喷灌圈,就像黄色缎面上绣着的珍珠。过去,这里曾经是光秃秃的沙地,伴随着改革开放的进程,绍根镇开始发展人工牧草产业,一步一步从贫瘠的“沙地”走向富足的“草都”。

绍根镇地处科尔沁沙地北缘,受气候变化和超载放牧的影响,上世纪90年代初,全镇 90%的天然草牧场退化到植被覆盖率不足10%。到1990年以后,牧民年均收入从改革开放初期的2000多元降低到900多元。“牛羊吃不饱,人也饿肚皮”,生态的困境逼着绍根人发展人工种草,走生态畜牧业之路。2008年,全旗第一块配备指针式喷灌机的1000亩紫花苜蓿试种成功。随之,整地、打井、架设喷灌,全镇掀起了人工种草的热潮。

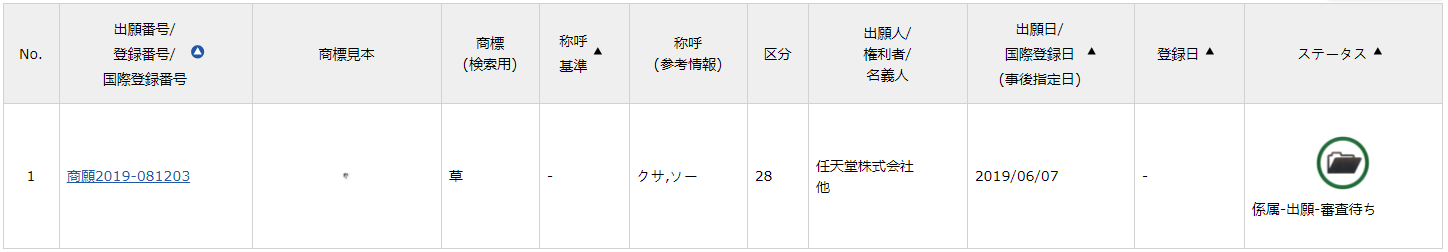

旗里总结绍根镇人工种植紫花苜蓿的经验,在全旗制定了百万亩草业发展规划。2013年,阿旗被命名为“中国草都”,绍根镇则成为“中国草都核心区”。这块金字招牌引得国内外大型企业慕名而来,如今已有北京首农辛普劳等20家企业到绍根镇从事苜蓿草种植、加工,在大企业的示范带动下,当地农牧民纷纷发展紫花苜蓿种植基地。目前,全镇总种植面积已超过60万亩,年产草总量达40万吨,总产值达8亿元。

绍根镇发展优质牧草首先从种植标准化入手。2017年2月,绍根镇被确定为“国家紫花苜蓿种植标准化示范区”。这个历时3年的项目,制定出了一整套适合于紫花苜蓿种子品种筛选、生产、种植、检验、收割、仓储管理以及加工的全产业链标准体系。作为标准的制定者和实施者,绍根镇成为周边地区草业发展的“风向标”。

牧草的精深加工和过腹转化,提高了草的附加值。在赤峰绿田园农场有限公司,企业两条生产线,每年可生产草颗粒、育肥牛专用压缩草料等深加工产品12万吨。依托这些饲草料资源,旗、镇两级引进了外资企业澳亚现代牧场,投资6000万美元,新建一座养殖规模为1.2万头奶牛的现代牧场。眼下,旗镇两级正在与“产学研”相对接,积极运作苜蓿草叶蛋白产业链加工项目,从草捆、草粉到草块、草颗粒再到叶蛋白,牧草深加工的产业链也越拉越长。

有了好产品,如何卖得出去、卖上好价钱?绍根镇借力“互联网+”,推出草都天下等一批电商平台,开展线上宣传和线下交易。由内蒙古草都草牧业股份有限公司投资建设的内蒙古草业大宗电子交易平台,是我国首家牧草电商交易平台。去年,绍根镇在这一平台上销售牧草近8万吨。从平台上卖出每一捆草,都有一张包含牧草追溯信息和指标的“身份证”,它会让卖家更省心,买家更放心。

草产业规模的扩张,促进了现代畜牧业的发展。目前,全镇已形成10个肉牛养殖专业村、9个肉羊养殖专业村。2017年末,全镇大小畜存栏达到45万头(只),组建规模化养殖场及家庭牧场5家。这里的绿草蓝天,也带动了草原生态旅游业的发展。全镇现已规划4条旅游专线、13处旅游景点,建设了柴达木旅游景区,发展了5处牧家乐,旅游已成为全镇的新兴产业。

接天草海无穷碧,一片绿洲锁黄沙。如今,绍根镇植被覆盖率已从过去的不足10%恢复到90%,真正实现了从“沙进人退”到“人进沙退”的转变。人工节水牧草产业,不仅让绍根镇披上了新装,也让这里的农牧民过上了富足的生活。

查看原文 >>