「媒體報道·內蒙古客戶端」紹根鎮:沙地裏長出“中國草都”

牧草收割。

萬畝草海成爲觀光好去處。

澳亞集團擠奶車間。

草產業帶動了畜牧業的發展。

初冬的阿魯科爾沁旗紹根鎮天藍如洗。放眼望去,連片的人工草場上一個個指針式的節水噴灌機噴着水霧,正在澆上凍前的最後一遍水。充足的水分,讓人工草原比天然草場枯黃的要晚些,登高俯瞰,這些人工牧草噴灌圈,就像黃色緞面上繡着的珍珠。過去,這裏曾經是光禿禿的沙地,伴隨着改革開放的進程,紹根鎮開始發展人工牧草產業,一步一步從貧瘠的“沙地”走向富足的“草都”。

紹根鎮地處科爾沁沙地北緣,受氣候變化和超載放牧的影響,上世紀90年代初,全鎮 90%的天然草牧場退化到植被覆蓋率不足10%。到1990年以後,牧民年均收入從改革開放初期的2000多元降低到900多元。“牛羊喫不飽,人也餓肚皮”,生態的困境逼着紹根人發展人工種草,走生態畜牧業之路。2008年,全旗第一塊配備指針式噴灌機的1000畝紫花苜蓿試種成功。隨之,整地、打井、架設噴灌,全鎮掀起了人工種草的熱潮。

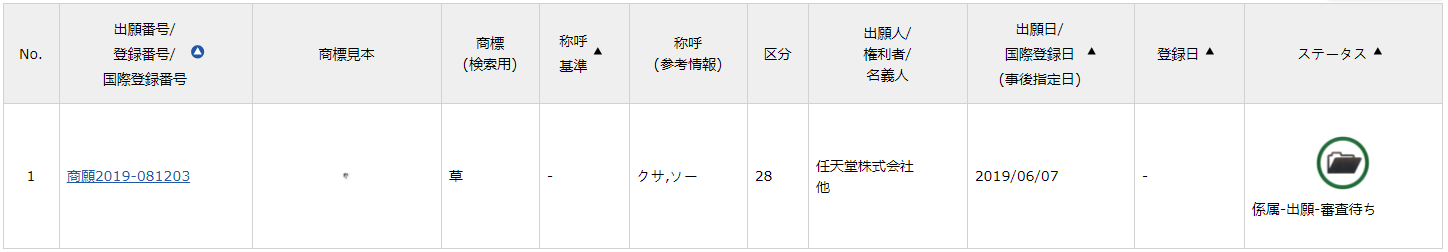

旗裏總結紹根鎮人工種植紫花苜蓿的經驗,在全旗制定了百萬畝草業發展規劃。2013年,阿旗被命名爲“中國草都”,紹根鎮則成爲“中國草都核心區”。這塊金字招牌引得國內外大型企業慕名而來,如今已有北京首農辛普勞等20家企業到紹根鎮從事苜蓿草種植、加工,在大企業的示範帶動下,當地農牧民紛紛發展紫花苜蓿種植基地。目前,全鎮總種植面積已超過60萬畝,年產草總量達40萬噸,總產值達8億元。

紹根鎮發展優質牧草首先從種植標準化入手。2017年2月,紹根鎮被確定爲“國家紫花苜蓿種植標準化示範區”。這個歷時3年的項目,制定出了一整套適合於紫花苜蓿種子品種篩選、生產、種植、檢驗、收割、倉儲管理以及加工的全產業鏈標準體系。作爲標準的制定者和實施者,紹根鎮成爲周邊地區草業發展的“風向標”。

牧草的精深加工和過腹轉化,提高了草的附加值。在赤峯綠田園農場有限公司,企業兩條生產線,每年可生產草顆粒、育肥牛專用壓縮草料等深加工產品12萬噸。依託這些飼草料資源,旗、鎮兩級引進了外資企業澳亞現代牧場,投資6000萬美元,新建一座養殖規模爲1.2萬頭奶牛的現代牧場。眼下,旗鎮兩級正在與“產學研”相對接,積極運作苜蓿草葉蛋白產業鏈加工項目,從草捆、草粉到草塊、草顆粒再到葉蛋白,牧草深加工的產業鏈也越拉越長。

有了好產品,如何賣得出去、賣上好價錢?紹根鎮借力“互聯網+”,推出草都天下等一批電商平臺,開展線上宣傳和線下交易。由內蒙古草都草牧業股份有限公司投資建設的內蒙古草業大宗電子交易平臺,是我國首家牧草電商交易平臺。去年,紹根鎮在這一平臺上銷售牧草近8萬噸。從平臺上賣出每一捆草,都有一張包含牧草追溯信息和指標的“身份證”,它會讓賣家更省心,買家更放心。

草產業規模的擴張,促進了現代畜牧業的發展。目前,全鎮已形成10個肉牛養殖專業村、9個肉羊養殖專業村。2017年末,全鎮大小畜存欄達到45萬頭(只),組建規模化養殖場及家庭牧場5家。這裏的綠草藍天,也帶動了草原生態旅遊業的發展。全鎮現已規劃4條旅遊專線、13處旅遊景點,建設了柴達木旅遊景區,發展了5處牧家樂,旅遊已成爲全鎮的新興產業。

接天草海無窮碧,一片綠洲鎖黃沙。如今,紹根鎮植被覆蓋率已從過去的不足10%恢復到90%,真正實現了從“沙進人退”到“人進沙退”的轉變。人工節水牧草產業,不僅讓紹根鎮披上了新裝,也讓這裏的農牧民過上了富足的生活。

查看原文 >>