二战时期日军“香瓜”手雷为什么必须磕一下才能炸?

在很多二战题材的影视剧中我们会发现日军使用一种圆柱形、表面带刻槽的手榴弹,弹体上方有一个伸出的短杆,那是手榴弹的引信;投掷这种手榴弹的操作步骤很奇怪,需要拔掉保险销,在钢盔、枪托或者其他硬物上磕一下,然后投出去。很多读者老爷非常好奇,为什么要磕一下?

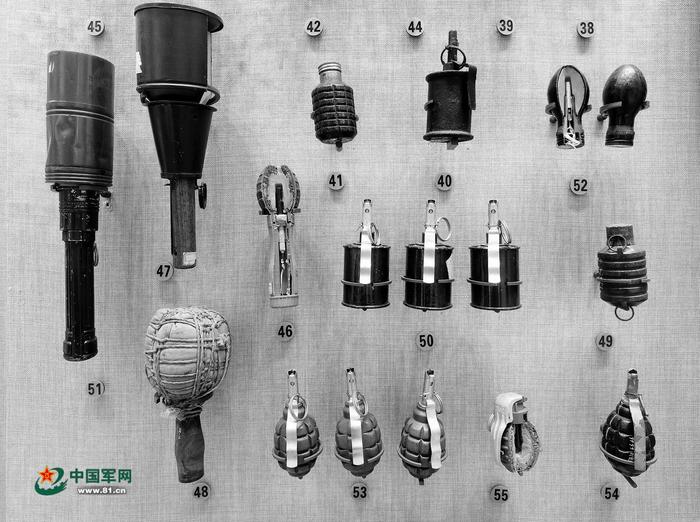

日军这种要磕一下再投的手榴弹得追溯到1921年(大正十年)装备的大正十年年式手榴弹,这种手榴弹采用铸铁弹体,表面有方格刻槽,一共48块,所以在中国也被称为"四十八瓣"手榴弹。

日军很重视榴弹武器的使用,这种大正十年式手榴弹设计得颇为周到,除了可以直接用手投掷,也可以加装一个抛射药尾管后用大正十年式掷弹筒发射。经过一段时间使用后,日军对大正十年式手榴弹进行了一些改进,于1931年,也就是神武纪年2591年研制出九一式手榴弹。

九一式手榴弹弹体还是圆柱形,四周铸造出方格刻槽,全弹高125mm,直径50mm,全重530g,装药量为63g,杀伤半径7-10m。和它的前辈大正十年式手榴弹一样,九一式手榴弹既可手投,也可用大正十年式、八九式掷弹筒发射,还可以用一种步枪用枪榴弹发射具发射,所以称为"三用手榴弹"

。

为兼顾手投与掷弹筒发射,九一式手榴弹的引信设计比较奇特:主体为黄铜制造,管状,装在手榴弹弹体上方;引信顶部有一个黄铜冲压的保险帽,侧面开有几条纵槽便于在撞击时撑开变形,侧面被一个U字形钢丝保险销固定,保险销上栓有一根短绳子。

在九一式手榴弹引信内部有一个黄铜做的击针座,平时击针座被U形保险销横向固定,无法移动;击针是一个螺钉,装在黄铜击针座中央,在运输时可将击针向外旋松,使击针尖够不着火帽,保证运输时的安全,下发给作战人员之前用工具将击针往下拧到位,此时击针下戳就能够到火帽。

用掷弹筒发射时,士兵拉掉引信上的U形保险销,解除对黄铜击针座的固定,当手榴弹被抛射药打出掷弹筒的瞬间,质量较大的黄铜击针座会因为惯性作用后坐,击针戳击火帽点燃延期药管,经过7-8s的延期,延期药管点燃雷管,手榴弹爆炸。以掷弹筒65-175m的射程,到7-8s的延期时间结束,手榴弹早已落地,所以弹体会在地上爆炸。

当作为手榴弹直接投掷时,为了启动这个靠惯性击发的引信,就需要"磕一下"了:士兵在投弹前先拉掉U形保险销,把引信头往钢盔、枪托、鞋底或其他硬物上磕一下,人工将击针座往里撞,让击针戳击火帽发火,延期药管开始燃烧,再将手榴弹投出,落地后延期药管烧尽,手榴弹爆炸。

还有一种比较少见的使用方式是用装在步枪上的枪榴弹发射具发射,此时要装一个带尾翼的尾管,套在步枪枪口的枪榴弹发射具上,枪托着地,枪身与地面成45°,用空包弹打出去,打出去的瞬间依靠惯性使击针后坐点燃延期药管,和掷弹筒发射类似。

所以九一式手榴弹的引信主考虑掷弹筒发射时自动击发,正因为如此,在当手榴弹投掷时才需要人工磕击引信击发火帽。这里还要解释一下掷弹筒是如何发射九一式手榴弹的。掷弹筒发射九一式手榴弹时,手榴弹底部要加装一个发射药管,管体为钢制,内装发射药,底部有底火,侧面有排气孔,平时排气孔被铜箔片盖住密封

。当掷弹筒的击针击发发射药管底部的底火时,底火点燃管内发射药,发射药燃烧产生高压,直到超过铜箔片的承压极限冲破箔片,从发射药管四周的排气孔中冲出,进入弹体与发射筒构成的空间内,产生压力把弹体打出去。这种发射方式采用了高低压发射原理,技术很先进,在保证总推力的情况下尽可能减小了膛压峰值,减小了后坐力,后世的苏联GP-25枪挂榴弹发射器也采用了类似结构。

九一式手榴弹的"三用"设计想法不错,但也存在一些问题:

1、引信延期时间不能兼顾。用掷弹筒和枪榴弹发射具发射时,弹体飞行时间较长,需要较长的延期时间,所以该弹的引信延期时间长达7-8s,但这个延期时间如果是手投的话又太长,容易被人踢走甚至反投。

2、大正十年式掷弹筒为滑膛,而九一式手榴弹并没有尾翼,所以飞行不稳定,影响射程和精度。

3、为了在掷弹筒内定心避免晃动,九一式手榴弹弹体上下各有一圈定心环,定心环需要机加工保证精度,生产成本较高。

当装备更先进的八九式重掷弹筒和配套的专用榴弹后,日军觉得没有必要再考虑用掷弹筒发射手榴弹了。于是在1937年日军沿用九一式手榴弹的基本结构,去掉了发射药管,研制出一种九七式手榴弹,这是二战时期日军装备数量最大的手榴弹。

到1939年,也就是神武纪元2599年,日军又研制了一种新型手榴弹叫九九式手榴弹。此时日军竭力希望挖掘每一件武器的每一份战斗力,又开始强调手榴弹枪掷能力,但因为战争消耗越来越大,又希望简化结构节约成本,九九式手榴弹就是这种思路的成果。

九九式手榴弹外观与九一式、九七式手榴弹近似,还是圆柱形弹体,引信装在弹体上方,但弹体不再刻槽,为光滑的圆柱形,上下各有一圈定心环用于枪掷时在发射具内定心。该弹全弹高75mm,直径40mm,比九七式手榴弹要小一圈,全重为300g,装药量为58g,也比九七式手榴弹轻。

日军这种贪大求全巴不得什么都要有的武器设计思想在昭和时期非常明显,一方面是资源匮乏逼的,另一方面又是侵略野心太大,胃口太大,不得不挖掘出每一件武器的每一份战斗力,什么性能都不想放弃。

只是侵略战争最终会失败,最后日本军国主义只能在"决战"的叫嚣中一路"玉碎",落得个惨败的下场。

九一式手榴弹弹体还是圆柱形,四周铸造出方格刻槽,全弹高125mm,直径50mm,全重530g,装药量为63g,杀伤半径7-10m。和它的前辈大正十年式手榴弹一样,九一式手榴弹既可手投,也可用大正十年式、八九式掷弹筒发射,还可以用一种步枪用枪榴弹发射具发射,所以称为"三用手榴弹"

。

为兼顾手投与掷弹筒发射,九一式手榴弹的引信设计比较奇特:主体为黄铜制造,管状,装在手榴弹弹体上方;引信顶部有一个黄铜冲压的保险帽,侧面开有几条纵槽便于在撞击时撑开变形,侧面被一个U字形钢丝保险销固定,保险销上栓有一根短绳子。

在九一式手榴弹引信内部有一个黄铜做的击针座,平时击针座被U形保险销横向固定,无法移动;击针是一个螺钉,装在黄铜击针座中央,在运输时可将击针向外旋松,使击针尖够不着火帽,保证运输时的安全,下发给作战人员之前用工具将击针往下拧到位,此时击针下戳就能够到火帽。